將生態園素材融入高中生物學教學

陳 燕

生物學是自然科學中的一門基礎學科,與生活聯系緊密,教學時將貼近生活的情境融入課堂,有利于學生理解知識,促使其運用知識服務生活,從而培育其生物學學科核心素養。本文以人教版高中生物學教材選擇性必修2 第3章第4節“生態系統的信息傳遞”一節為例,圍繞生物學學科核心素養的“生命觀念、科學思維、科學探究和社會責任”四方面要素,探討校園生態園素材在課堂教學中的應用。

1.導入生態園情境,活躍課堂氛圍

在課堂教學中,基于學情的生活化素材情境和問題探討,有利于激發學生的興趣和求知欲。教師應善于挖掘相關的課堂教學資源,幫助學生在已有經驗和科學事實之間建立聯系,從而獲得有意義的學習。同時在學生對討論的問題發表觀點時,鼓勵學生多問多說,增強學生對解決問題的積極性和生物學學科的學習熱情,調動學生的參與度,營造充滿活力的課堂氛圍。

教學環節1:生活情境導入,引發沉浸式體驗

教師播放學校生態園的錄像,引導學生認識到生態園是一個小型的人工生態系統。此時教師指出本節課的任務:假設現在我們每個人都收到一張邀請函,里面是一張生態園的圖紙,我們的核心任務是讓生態園增產增收,提高經濟效益。

此環節以生態園為背景,以生態園小主人的虛擬情境貫穿課堂,引發學生沉浸式體驗,同時又使學生的思維在整堂課中保持連續性,有利于學生的主體性、積極性和創造性的發揮。

2.嵌入生態園素材,培養科學思維能力

課堂教學中,教師將生活化的情境問題拋出后,通過相互討論,學生因表達不同的觀點或產生認知沖突而質疑。質疑作為思考的一個方面,能激發學生積極探索和創造。同時,質疑作為新知識的生長點,在日常概念與科學概念之間建立聯系,是一種源于生活又高于生活的科學思維能力。

教學環節2:情境素材聚焦大概念,建構認知體系

師:下面我們一起走進生態園,看看蜜蜂是如何發現蜜源的信息并告訴它的同伴的?

學生討論后發現植物與蜜蜂之間以及蜜蜂與蜜蜂之間傳遞信息的方式不同。此時,教師引導學生找到關鍵詞,將信息歸納為“物理、化學、行為”三類。

隨后教師展示生態園中萵苣種子萌發、蝙蝠回聲定位捕食、黑天鵝求偶等圖片,再次安排學生小組討論。引導學生總結信息的來源、信息傳遞的過程、方向及范圍。

生:我認為信息可以來源于動物、植物和微生物,也可來源于非生物環境。

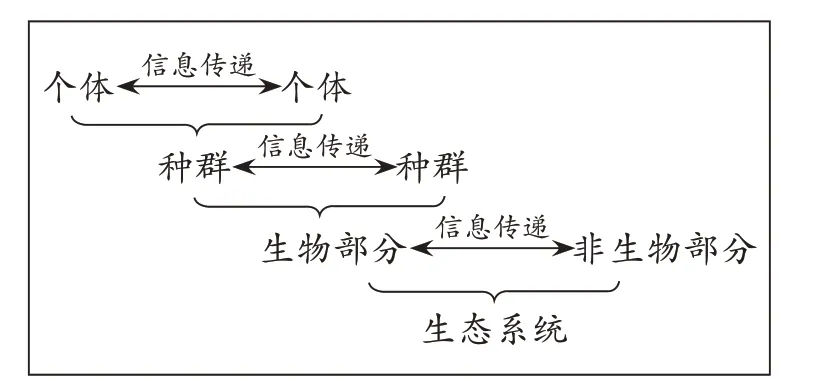

師:非常好。以下是老師對本節課主要內容的小結。(見圖1)

圖1 生態系統信息傳遞的概念模型

此環節教師利用生態園中生動的素材,引導學生辨析每張圖片和資料中涉及的信息種類,并以逆向思維歸納總結出信息傳遞的三種途徑。此環節構建生活情境與學科核心概念的內在聯系,促進學生理解核心概念,發展學生的信息觀和生態平衡觀。隨后引導學生梳理知識要點,有效幫助學生完善知識體系,培養學生的科學思維能力。

3.引入生態園問題,落實核心素養

《普通高中生物學課程標準(2017 年版2020 年修訂)》中提到新的課程理念應注重與現實生活的聯系。這一理念建議教師在教學策略的選擇上要著眼于學生的現實生活經驗和背景知識,關注學生的終身發展,凸顯實踐育人的價值導向。同時要求學生能將所學知識用于解決現實問題,回歸生活實際。

教學環節3:教學回歸生活,增強社會責任意識

師:下面我們運用所學知識,為生態園中出現的一些問題出謀劃策——春天播種后種子萌發率低,果樹傳粉效率低;夏天蟲害高發;秋天豐收季節鼠害、鳥害嚴重;冬天產蛋率低,蔬菜凍害。

生1:種子萌發率低,可以把種子先放到培養箱中,通過設置適宜的光照、溫度和濕度來提高種子萌發率(物理信息);果樹傳粉效率低,可以多養蜜蜂,還可以放一些散發花香味的物品吸引傳粉昆蟲,利用的信息是化學信息。

生2:蟲害可以用黑光燈誘捕(物理信息),還可以用引誘劑吸引害蟲(化學信息)。

生3:為提高產蛋率可以延長光照時間(物理信息),為防止蔬菜凍害可以提高大棚內的溫度(物理信息)。

在課堂教學的結課環節,教師通過設置開放式話題的討論活動,引導學生暢所欲言,培養學生的發散性思維,將知識用于解決實際問題,促使學生在盡力解決問題中挖掘思維深度,增強學生“保護環境,減少污染”的社會責任意識,落實生物學學科核心素養。