綠色建筑技術在高層辦公建筑節能優化中的應用

李 黎,李盼盼

(河南建筑職業技術學院,河南 鄭州 450000)

人為的集中和大量的能源消耗帶來了嚴重的環境污染和溫室效應,對人類的發展和生存構成了嚴重威脅。在“十三五”規劃中,我國提出了能源強度和總量的雙重調控行動,以控制能源消費總量。據能耗調查數據顯示,建筑能耗已達到總能耗的30%以上,已成為能耗最大的行業,建筑行業的能耗也在不斷增長。因此,有必要盡可能降低建筑能耗,為解決環境問題和氣候變化做出貢獻。由于建筑業能耗巨大,其節能潛力也非常巨大,因此對建筑節能的研究更有意義。在大型公共建筑中,建設量最大的是高層辦公建筑,其節能優化研究形式十分迫切。

對于高層辦公建筑節能優化,已經取得了很多研究成果。在國外,高層辦公建筑節能優化研究經歷了從試驗模擬分析到優化遺傳搜索的過程。國內研究中,孫祁[1]等研究了高層建筑能耗系數與辦公窗設計的關系,隨后,吳維[2]提出的綠色建筑節能設計中的BIM技術,趙偉卓[3]提出的建筑信息模型技術與低碳綠色建筑評價指標體系的動態融合機制。

本文綜合以往研究方法,將綠色建筑技術應用于高層辦公建筑的節能優化中,將綠色建筑分為兩部分,其中,主動式綠色建筑技術包括太陽能利用技術,水資源回收利用技術等,被動式綠色建筑技術包括建筑外墻保溫技術,建筑窗體節能技術,建筑通風技術等,為解決高層辦公建筑季度性能耗較大的問題提供參考。

1 綠色建筑技術在高層辦公建筑節能優化中的應用

1.1 構建建筑的信息環境模型

建筑信息環境模型可以實現非標準和標準高層辦公建筑運行信息、建筑信息、材料信息、形狀和幾何信息的集成,因此通過參數采樣建立高層辦公樓信息環境模型[4-6]。為了反映經濟發展水平不同的城市高層辦公樓的實際形態特征,從縣級市、地級市、省會城市等多個城市采集樣本[7]。收集了高層辦公建筑外窗的各種形狀參數,包括外窗的寬度和高度(每個方向)、高開間比、深開間長、層高、層數、平面形狀、窗墻比等。通過綜合采樣參數,建立高層辦公樓信息環境模型。

首先,對于標準化的高層辦公建筑,將建筑庭院用多邊形建筑平面形態包圍,將平面圖形參數設定為可調形狀參數,通過調整深度參數,可以生成各種平面形態的高層辦公建筑形態,進而生成各種高層辦公建筑通過調整深度參數來改變模型基的形狀,可以生成具有不同深度和開口關系的形狀模型[8]。

其次,將庭院的平面空間形態設定為可調的形態參數,生成外圓內廣場或外廣場內圓的建筑形態,創造出庭院有趣的內部空間,提高模型對不同造型要求的響應能力[9]。在建立標準高層辦公樓原型后,根據相應的設計規范和收集到的辦公樓數據,確定模型的實際參數范圍[10]。高層辦公建筑信息環境模型的建模控制參量具體如表1所示。

表1 建模控制參量

對于柔性非標高層辦公建筑,從平面形狀控制和三維形狀控制兩個角度進行幾何信息集成,建立高層辦公建筑信息環境模型[11]。平面形狀控制角采用點集控制形式;三維形狀控制角度采用漸變控制形式。

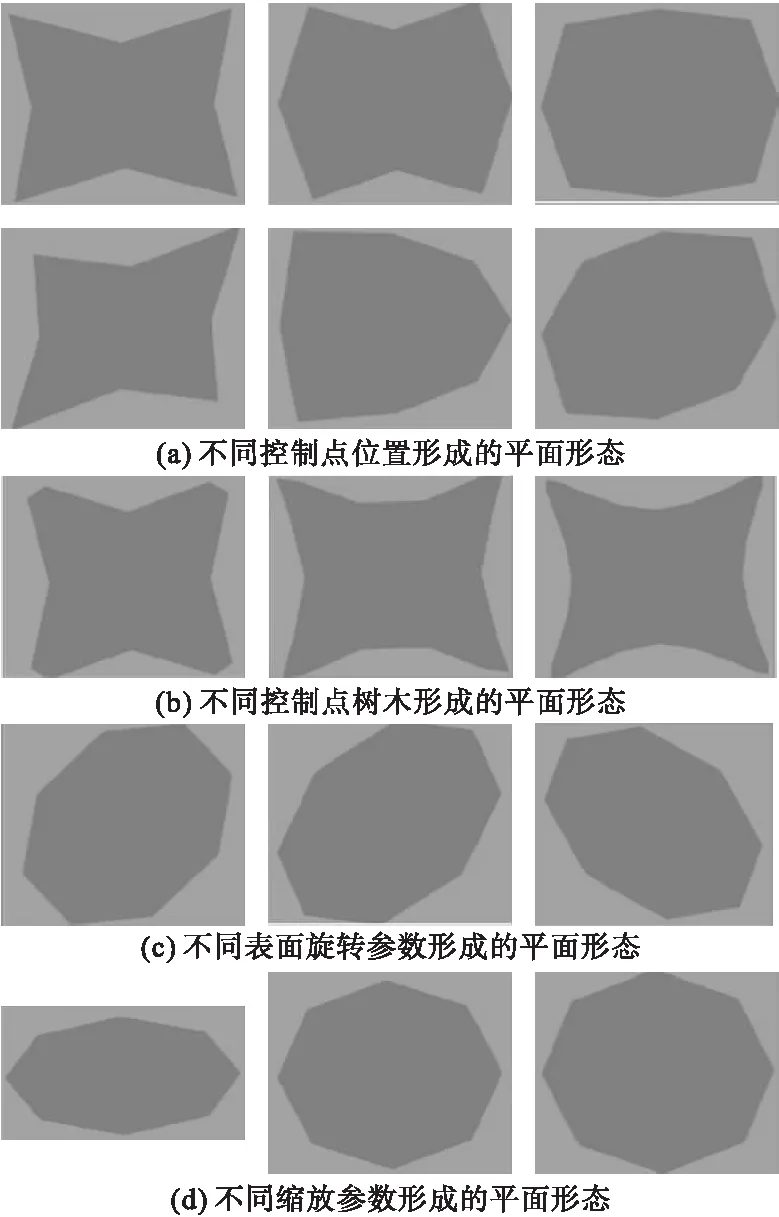

平面形狀控制角主要是通過建筑物的中點和端點組成的點集組合來控制高層辦公建筑的實際平面形狀。每個點的參數可以獨立調整,利用參數約束可以對多個子點集進行分割和相關調整,從而提高平面形狀構造的靈活性[12]。通過調整控制點的個數和相應的位置參數,生成各種高層辦公樓對應的平面形狀。同時,可以旋轉和縮放平面形狀,具體如圖1所示。

對于三維形態控制角度,采用梯度控制逐層控制建筑形態的傾斜、旋轉和縮放。調整的對象是自然層。通過構造各層的參數約束,調整各層的形狀,實現調整中各層的連續漸變響應[13],如圖2所示。這種控制形式可以創造出建筑的節奏感,使建筑形式對環境影響的反應更加準確[14]。在外窗控制方面,考慮到不同日照方向對建筑實際能耗水平的影響不同,分別對不同朝向的實際窗戶尺寸進行控制。

圖1 平面形態的生成與調整

圖2 逐層漸變控制形式

1.2 基礎節能優化

根據信息環境模型,運用綠色建筑技術對高層辦公建筑進行節能優化。綠色建筑技術的應用可以分為兩部分,一部分是常規的綠色建筑技術,另一部分是關鍵的綠色建筑技術。

其中,被動式綠色建筑技術的控制項目需要完全滿足要求,相關技術措施必須滿足現行規范要求,并重點關注綠色建筑的設計標準。綠色建筑關鍵技術主要集中在評價標準中的優選項和一般項,優選項中的技術指標是實施的重點。應用被動式綠色建筑技術優化高層辦公建筑的基本節能。

在綠色建筑技術的應用中,有必要對建筑物的日照進行分析,以確定建筑物的陰影范圍。還需要充分考慮建筑間距、朝向、造型等,確保每棟建筑都能合理利用自然季風和場地條件,從而合理設計高層辦公建筑的距離、朝向和造型。為了保證良好的聲環境和良好的自然通風條件,還需要對風環境和噪聲進行仿真分析。其中風環境的模擬分析需要以圖3為依據,分析手段為CFD。

圖3 風速等值線圖

高層辦公建筑的采暖地板的優化措施如下:混凝土戶墻和混凝土厚地板的厚度應設置低溫熱水厚地板。混凝土厚戶墻厚度應大于200 mm,混凝土厚地板厚度應大于100 mm,低溫熱水厚地板厚度應大于130 mm。建筑周圍應規劃綠化帶,加強綠化,屏蔽交通噪聲。

高層辦公樓給水系統采用市政給水作為供水水源。水管材質為DN200。再生水用于景觀用水、地下車庫沖洗水、道路灑水、綠化用水。中水管道為DN150。地下室設置雨水收集裝置,利用雨水進行綠地綠化。生活熱水由太陽能供電,輔助供電。使用一些高效節水器具,包括節水馬桶。

在節材設計中,框架結構體系設計采用鋼筋混凝土框架。為減少環境污染和施工噪聲,采用商品混凝土預拌混凝土。采用裝飾與土建一體化的施工理念,采用半成品作為裝飾材料。

外墻采用20cm厚鋼筋混凝土,外保溫采用石墨厚聚苯板,使外墻達到較高的傳熱系數。屋面保溫層采用8cm厚擠塑聚苯板,使屋面達到較高的傳熱系數[15]。外門窗采用Low-E玻璃和中空鋁合金斷橋窗。建筑內設采暖通風系統,采用地源熱泵系統供冷供熱,機房設在一層。

1.3 智能節能優化

以此采用被動式綠色建筑技術實現高層辦公建筑智能節能優化[16]。高層辦公建筑智能節能優化所采用的綠色建筑關鍵技術對應策略如表2所示。

表2 使用的被動式綠色建筑技術的對應策略

此外,物化管理系統用于高層辦公樓的管理。給排水間、中水、鍋爐房、電梯系統、照明等用電設備的用電,均設置計量裝置。建立萬用表遠程傳輸系統,實現自動抄表,并通過理化管理系統對信息進行監控和管理。并介紹了高層辦公樓智能管理系統,包括消防聯動系統、火災自動報警系統、綜合布線系統、有線電視系統、智能監控系統和智能安防系統。

2 實例驗證

2.1 實驗設計

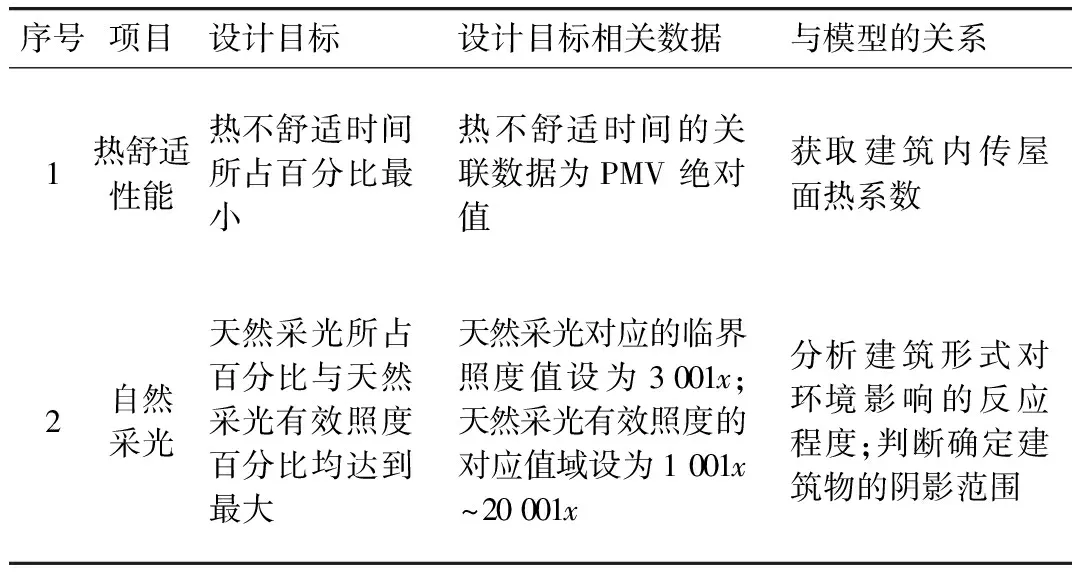

結合上海某高層辦公樓工程實例,驗證了基于綠色建筑技術的高層辦公建筑節能優化方法的實際應用效果。項目基地位于上海市黃浦區。基地南側是主要道路。基地北、西、東三個方向均被征用為城市規劃用地。基地具體設計方案為:南北向長74.76 m,東西向長100.31 m。總面積近7 500 m2,整體呈長方形。高層辦公樓共25層,樓內辦公空間以開放式設計為主。而且在設計要求能夠實現靈活的分割,整體設計內部空間更加規整。對基于綠色建筑技術的高層辦公建筑進行了節能優化設計。整體設計目標具體如表3所示。

表3 整體設計目標

獲取基于綠色建筑技術的高層辦公建筑節能優化方法的建筑能耗數據,包括全年照明能耗、夏季制冷能耗。將文獻[2]、文獻[3]的高層辦公建筑節能優化方法作為實驗中的對比方法進行對比實驗。同樣獲取兩種對比方法的建筑能耗數據作為對比實驗數據。

采用SPSS19.0軟件進行因子提取。經過最大方差和正交旋轉,結合高層辦公建筑節能程度檢驗的原則,參照特征值大于1、累計解釋總方差大于60%的原則,以總體設計目標為約束條件,以照明和制冷兩個公因子為輸入,并對其進行分析累積方差貢獻率如表4所示。

由表4可知,各因子的隱含特性通過各子項目的共同信息反映出來,說明數據樣本具有較好的區分和收斂效度,可以應用到實驗中。由于照明具有全季節性,因此,指標輸入為全年照明;同時,制冷是針對夏季的,因此,指標輸入為夏季制冷。輸入與輸出過程嚴格遵循SPSS19.0軟件應用原則。

表4 累積方差貢獻率

2.2 實驗結果

2.2.1 全年照明能耗實驗結果

基于綠色建筑技術的高層辦公建筑節能優化方法與文獻[2]、文獻[3]的高層辦公建筑節能優化方法的全年照明能耗對比實驗數據具體如圖4所示。

圖4 全年照明能耗對比實驗數據

根據圖4的全年照明能耗對比實驗數據可知,基于綠色建筑技術的高層辦公建筑節能優化方法的全年照明能耗低于文獻[2]、文獻[3]的高層辦公建筑節能優化方法的全年照明能耗。

2.2.2 夏季制冷能耗實驗結果

基于綠色建筑技術的高層辦公建筑節能優化方法與其他兩種文獻對比實驗方法的夏季制冷能耗數據具體如圖5所示。

根據圖5的夏季制冷能耗對比實驗數據可知,基于綠色建筑技術的高層辦公建筑節能優化方法的夏季制冷能耗低于兩種對比實驗方法的夏季制冷能耗。

圖5 夏季制冷能耗對比實驗數據

3 結 語

將綠色建筑技術應用于高層辦公建筑的節能優化中,通過信息環境模型分析高層辦公建筑實際形態特征,將主動式綠色建筑技術和被動式綠色建筑技術相結合,以全年照明能耗對比分析和夏季制冷能耗對比分析為測試指標,驗證了本文方法對高層辦公建筑能耗的降低作用,其季度性節能目標得到實現。但這種方法未必能夠適應所有地區,后續將深入研究。