小學四年級開展“認識圓”的教學實踐研究

倪燦東

(杭州師范大學附屬競潮小學,浙江 杭州 310018)

小學數學“圓的認識”部分在人教版教材安排于六上年級,而浙教版教材將其安排在四上年級學習。同一教學內容,卻有著不同編排,必然有編者的不同用意,有著對某一知識點的知識鋪墊和系列安排。本研究試圖探究小學四年級開展“認識圓”的學習是否可行,以及需要哪些基礎知識儲備,又應該采取什么方法最為合適。

一、兩種版本教材對“圓”知識的教學側重

在人教版六上和浙教版四上教材中,關于“圓”的相關知識點包括:認識圓;建立圓的表象;畫圓的方法;圓的各部分名稱;半徑與直徑條數及它們之間的關系;圓的對稱性等特征;圓的概念。筆者經過對比發現,從生活中找“圓”是兩種教材的共同點,但在主題圖中,如何去理解“靜態圓”和“動態圓”的定義,不同執教者可能有不同選擇。同樣,對于“圓”表象的建立也需要執教者自己去把握。在畫圓的方法上,兩個版本的教材都有借助實物描圓和圓規畫圓的要求,但浙教版教材中設置了其他畫圓方法的探究,如用繩子繞著畫圓。對于圓的各部分名稱,兩種教材都有共同明確的要求。對于半徑與直徑的條數及它們之間的關系,兩種教材也都有涉及,只是在形式上有所不同,前者側重于活動探究,后者側重于關系對比。對于“圓”的概念,人教版教材沒有給予定義,浙教版教材則在對比的基礎上,抽象出“圓”的本質特征,總結了一個“圓”的定義。

通過對兩種教材編排的翻閱,筆者發現在“圓”認識之前,學生已經認識了長方形、正方形、三角形與四邊形,還認識了兩點之間的距離。可以說,人教版四上年級的學生在認識圓之前,已經積累了一些探索平面圖形特征的經驗,知道了一些平面圖形的屬性,這些經驗、知識與能力都是認識圓的基礎。

二、對“圓”的基礎認知調查

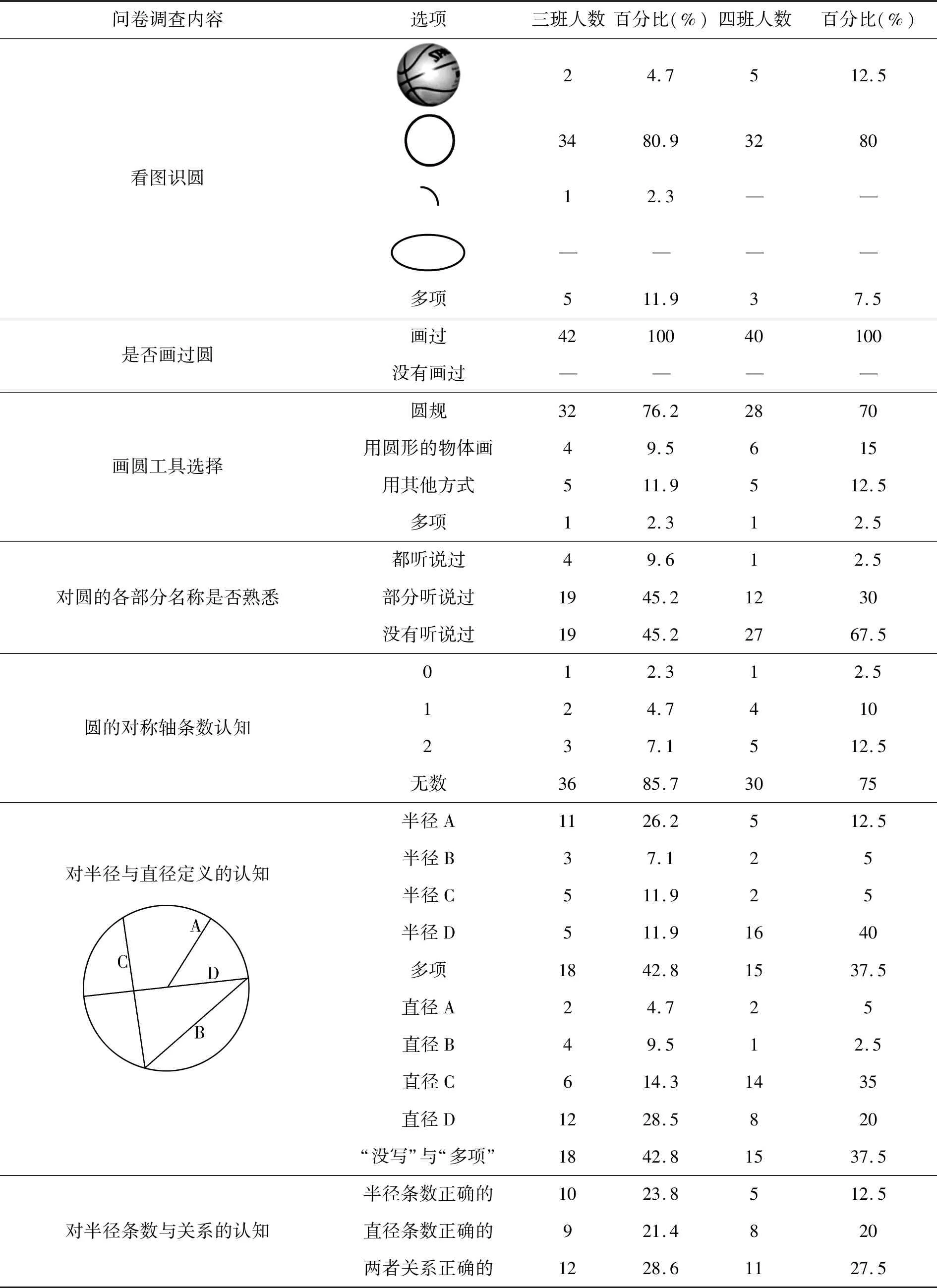

為掌握四年級學生對于“圓”這一知識的了解情況,我們采用無暗示、無記名的方式對兩個班進行了問卷調查。調查問卷分選擇、填空、操作、簡答4種題型,把知識點分成“識圓”“畫圓”“用圓”三個板塊,調查數據見表1。

表1 “圓的認識”前測統計表

問卷調查內容選項三班人數百分比(%)四班人數百分比(%)是否會畫圓完全會畫1842.9——基本會會畫1228.63177.5不會12.3922.5實操畫圓完全正確614.3——基本正確12.3——錯誤3583.340100例舉:自行車輪為什么是圓的,方的是否可以?省力1126.237.5可以滾動1842.93177.5其他37.1615圓的其他知識圓是軸對稱614.337.5不知道1740.51845其他1945.21947.5

調查發現,80%的四年級學生已經能辨識圓,這個圖形對于他們來說并不陌生,因為“圓”在學生日常生活中是常見的圖形,況且在一年級教材中就有“圓”的出現。但對于“圓”和“球”,個別學生容易混淆。畫圓對于四年級學生來說都已經有了體驗,更有70%的同學用過圓規工具畫圓。但是在真正讓學生嘗試用圓規畫圓的測試中,能全部畫正確的卻寥寥無幾,學生之間差異比較大。可見,畫圓作為一項技能,對于四年級學生來說還需要指導和練習。對于“圓”的名稱和特征,四年級學生顯得比較陌生,全憑自己感覺或字面意思猜測。對于類似“車輪為什么是圓形的”這樣的問題,學生顯然以生活經驗來做判斷,無法從“圓”的本質來進行回答。另外,對于“圓”的其他認識也顯得比較蒼白。

總之,“圓”作為生活中常見的圖形,學生應該是喜聞樂見的,但是“圓”作為小學階段學習的唯一一個曲線圖形,與其他的直線圖形相比,又有其特殊的一面。對于它的表象背后的特征和概念本質,四年級學生是不了解或者模糊的。由此,對于使用人教版教材的四年級學生來說,認識圓是有一定生活和經驗支撐的,但在教學中還需要引領學生探索和發現圖形的本質屬性。

三、 引導四年級學生發現“圓”的本質

概念的形成不是一蹴而就的。為了使人教版四年級學生更好的認識原本在六年級上學期應該學習的“圓”,筆者在教學設計和實施的過程中力求讓學生經歷求同尋異的過程,讓學生經歷動手實踐的過程,在對比中建立“圓”的表象,在操作中感悟“圓”的特征。總之,只有讓學生經歷思維碰撞的過程,才能在辨析中慢慢形成“圓”的概念。

1.在對比中建立“圓”的正確表象

首先是“圓”和“球”的對比。對于四年級的學生來說,“圓”和“球”的區別在課堂中還是引起了一些爭論,在前測中個別學生對于“圓”和“球”的混淆在課堂上會擴散。發現學生混淆“圓”和“球”時,教師顯然無法用“圓”的概念跟學生說,只能用實物的對比讓學生來觀察。其次,圓作為平面圖形的一種,有著與其他圖形共有的性質,它又是小學階段認識的唯一曲線平面圖形,因此需要通過對“曲線封閉”和“直線封閉”的區別入手,從共性和個性對比之間認識“圓”的屬性。

此外,雖然“圓”是由一條曲線圍成的封閉圖形,但這與生活中學生見到的“圓面”還是有區別的。圓形圖片在呈現之后必須要隱去實物圖形,留下“圓”的幾何圖案,抽象數學的本來面目,建立學生對“圓”的正確表象。為了讓學生更好地區分“圓周”和“圓面”,減少生活經驗的負遷移,筆者在教學中也側重讓學生建立“圓上”的概念,只有區分好“圓上”“圓內”“圓外”,“圓是一條封閉曲線”的事實才能讓學生更好地接受。

在認識“圓”屬性內容中還有一個重要知識點,就是對直徑與半徑概念的掌握。在解決這個問題時,一定要讓學生根據定義說清楚判斷的理由,這樣學生對于半徑與直徑概念的掌握才能真正落實。

2.在操作中感悟“圓”的本質特征

基于前測調查,畫圓對于四年級的學生似乎并不陌生,但規范的利用圓規畫圓無論對六年級學生還是四年級學生來說都是有難度的,需要示范指導和練習。兩種版本的教材都編排了多種畫圓的方法,通過實操使學生在畫中學、做中練,在動手實踐中讓學生形成對“圓”屬性的進一步認識,使學生在頭腦中的圖形表征顯性化,去感悟“圓”的本質。

用圓規畫圓是最基本的方法,每個學生必須學會并掌握。調查發現,我們看似輕而易舉的事情,對于四年級的學生來說卻不是如此。沒有反復的練習,難以掌握畫圓的技巧,也很難畫出正確無誤的圖形。進行實踐操作,目的不僅是為了會畫圓、能畫圓,最終是要讓學生體會到“圓”的本質特征。

四、在后測中審視“認識圓”的教學效果

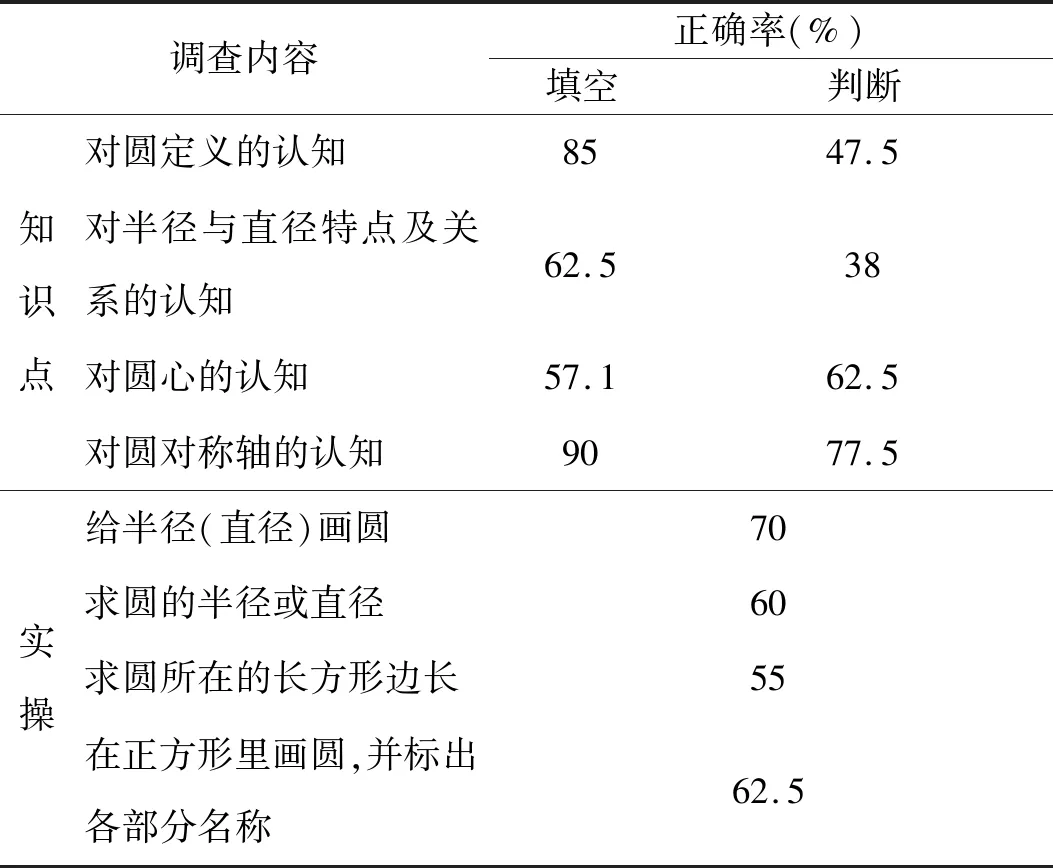

在開展學生初步“認識圓”的教學實踐之后,筆者及時對試教的兩個班級進行了“圓的認識”知識技能后測(見表2),以便對教學設計進行再次審視。

表2 “圓的認識”知識技能后測統計表

對比前測與后測結果,可以發現:前測側重對知識的考查與記憶,后測側重于對知識的理解與操作。在對“圓”的感知上,正確率從前測的80%上升到了后測的85%,說明學生對“圓”的感知進一步加深,能從“橢圓”和“球體”中慢慢分離出來,但是后測中仍發現部分學生對“球”和“圓”區別不好,究其原因或許是在白紙上看不出球的立體感,或者是因為“球”外面的一圈也是圓形的造成了認知的誤區。在“圓”的各部分認知上,學生從先前的“很少聽說過”,到后測62.5%的掌握率,說明教師把握了重點難點,把半徑與直徑的定義、作用、條數、關系講解比較到位。在實操方面,學生從嘗試畫圓到后來給定條件畫圓,有了比較大的進步。雖然后測中學生都只畫了一個圓,但比前測中部分學生看實物畫圓有了很大進步。從上面幾個維度看,教學實踐是比較成功的。

結語

“認識圓”作為小學四年級數學的一項重要教學內容,其教學設計可以說已經有了很多優秀的范例。但是無論是何種教學設計,其背后承載的必然是教師各自不同的教學意圖、教學目標和教學理念。通過在四年級學生中開展“認識圓”一課教學,筆者也收獲了在圖形概念教學中的經驗:

第一,學生不是一張白紙。都說要關注學生已有的經驗和認知基礎,其出發點就是認為學生不是一張白紙。通過有針對性的前測,筆者發現四年級學生對于“圓”的認識不是很全面,但這正是教學的契機。他們一知半解時,教學就顯得尤為重要;他們受生活經驗的負遷移時,教學為其找到了方向。

第二,概念不是給學生的。都說要讓學生經歷、探索知識形成的過程,其源頭活水就是“紙上得來終覺淺,覺知此事要躬行”。要讓學生真正懂得知識產生的原理,了解知識形成的過程,啟迪學生的探索能力和創新思維,就必須讓學生動起來,經歷自主探索的過程。利用畫圓這一操作活動引出對“圓”概念的探究,再進一步在畫圓操作中感受“圓”的各部分名稱和特征,這樣的過程才能使學生在畫中學、做中懂,學以致用。