基于GIS的焦作市土地利用類型及景觀格局演變分析

馬 格 鄭琳琳 李 娜

(黃河交通學院,河南 焦作 454950)

0 引言

我國當前處于城市建設快速發展的階段,城鎮化發展已成為不可阻擋的發展趨勢[1]。人為活動對土地資源的利用最先作用于土地的自然形態,導致區域性或全球性的城市生態環境變化[2]。土地利用與土地覆蓋變化(Land Use and Land Cover Change,LUCC),是人類活動和自然環境共同作用下最重要的表現形式之一,其不可忽視的重要性致使其越來越被認為是全球環境變化研究的熱點和核心問題[3-4]。城市生態環境發展的可持續性,主要取決于針對城市化發展的進程中土地利用與土地覆蓋變化和景觀格局動態變化[5]。不同的土地利用類型在空間上呈現出的不同的分布與組合形式稱為景觀格局,景觀格局的表現是各種生態過程在不同尺度上作用的結果[6-7]。景觀格局指數能全面地從景觀格局中提取出信息,能夠從各個等級有效的定量反映景觀格局的結構組成和配置特征[8-10]。針對景觀格局的研究主要是對土地利用的斑塊空間分布、空間功能性、空間變化度以及景觀斑塊的管理規劃進行分析[11]。

通過焦作市近10年的土地利用變化與景觀格局的研究,有助于深入了解該用地類型的景觀格局的結構,對于焦作市區域景觀生態的可持續發展尤為重要。

1 研究區域概況、數據來源及處理

1.1 研究區域概況

焦作市地處河南西北部,南臨黃河,總面積約為4 071 km2。焦作境內河流眾多,流域面積在100 km2以上的河流有23條,地表水資源充足;南水北調中線工程從中心城區斜穿而過。本研究的研究區域的范圍為整個焦作市市轄區。

1.2 數據來源

本研究所用數據是基于30 m空間分辨率的Landsat系列遙感影像數據,選擇2011年、2013年、2015年、2018年、2021年的焦作市影像數據進行處理和研究。影像數據均由地理空間數據云(http:∕∕www.gscloud.cn∕)下載獲取。

1.3 數據處理及分析方法

利用Arcgis10.2軟件獲取5個時期的土地利用現狀,根據研究內容,將研究區域的用地分類主要劃分為建設用地、水域、農田、林地四種用地類型。利用Fragstats4.2選取可以反映研究區域景觀的破碎度、鄰近度、多樣性和聚散度等空間特征指標。

2 結果與分析

2.1 土地利用類型面積動態變化分析

焦作市域總面積約為4 071 km2,筆者分別將2011年、2013年、2015年、2018年、2021年焦作市5個時期影像所分類出來的建設用地、水域、林地、農田四種用地類型進行統計。通過Arcgis軟件分別對其進行處理,完成土地利用類型分類處理,根據研究內容將研究區域的用地面積主要分為建設用地、水域、林地、農田四種用地類型。

2011年焦作市建設用地主要集中在焦作市主城區、修武縣、博愛縣、溫縣、武陟縣、沁陽市、孟州市內;之后建設用地逐步相連,直至2021年,焦作市主要建設用地間的交通連線更加明顯,基本構成已以焦作主城區為核心,各個縣級市互相連通的布局模式。2011—2021年,焦作市的建設用地的面積呈現了先增長后降低的變化趨勢,但變化的幅度不大;研究區域內的水域較少,區位變化不明顯;林地主要集中在北部的太行山山脈和市域內的人工林和森林公園等地;農田呈現小幅度的波動趨勢,面積變化總體為先降低再增長后降低。

2.2 類型水平上的景觀格局分析

基于研究區和數據的景觀格局特征,在類型水平(CLASS)上選取斑塊類型面積(CA)、最大斑塊所占景觀面積的比例(LPI)、邊緣密度(ED)、斑塊所占景觀面積的比例(PLAND)等景觀格局指數。

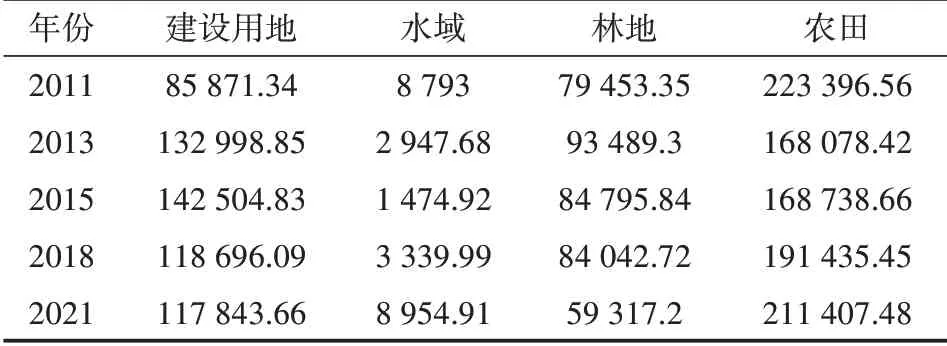

在5個研究時期中,對各個用地類型的斑塊類型面積進行排序,5個研究時期的結果均為農田>建設用地>林地>水域。對2011年、2013年、2015年、2018年、2021年焦作市5個時期的四種用地類型的CA進行統計對比,由表1可看出2021年相較于2011年農田的CA整體減少;建設用地的CA整體有所增加;2011—2021年林地的CA則呈現出先增加后減少的趨勢。

表1 2011—2021年焦作市用地類型景觀斑塊類型面積(CA)統計 單位:hm2

通過對2011—2021年焦作市各個用地類型的最大斑塊所占景觀面積的比例(LPI)進行整理,得出表2。2011—2021年5個時期中,農田的LPI均為4種用地類型中最大的;5個時期中,水域的LPI均為最小,2021年的LPI達到峰值,出現這個結果的原因可能是由于2021年影像選取的時間為8月,焦作市雨水較大,水域碎片連接,所以導致了LPI的顯著增加;建設用地的LPI總體呈現先增長后降低的趨勢;林地的LPI排在4種用地類型的第三位,總體變化不大。

表2 2011—2021年焦作市最大斑塊所占景觀面積的比例(LPI)統計 單位:%

2011—2021年焦作市景觀的邊緣密度(ED)的統計結果如表3所示。2011年4種用地類型的邊緣密度排序為農田>建設用地>林地>水域。2013年4種用地類型的ED排序為建設用地>農田>林地>水域,建設用地的ED超越農田,成為邊緣密度最大的用地類型。2015年相較于2013年,建設用地的ED有所降低,但仍位于第一位。2018年農田的ED超過建設用地;林地的ED也有明顯的增長。2021年農田的ED相較于2018年有明顯降低,林地和水域的ED則有所增加。總體來看,2011—2021年建設用地和農田的邊緣密度較大,水域和林地的景觀邊緣密度較小。

表3 2011—2021年焦作市景觀邊緣密度(ED)統計單位:m∕hm2

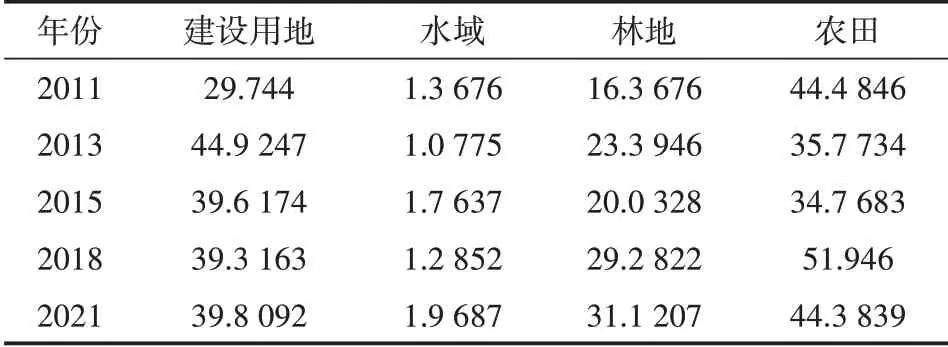

對2011年、2013年、2015年、2018年、2021年焦作市5個時期的四種用地類型的斑塊所占景觀面積的比例(PLAND)進行統計匯總,如表4所示。2011—2021年4種用地類型的PLAND排序為農田>建設用地>林地>水域。

表4 2011—2021年焦作市斑塊所占景觀面積的比例(PLAND)統計 單位:%

通過對2011年、2013年、2015年、2018年、2021年焦作市5個時期的四種用地類型的景觀格局指數進行分析比較,可以得出2011—2021年焦作市的景觀類型以人為景觀為主導,仍有部分自然景觀向人為景觀轉變,農田是最優勢景觀類型,水域的面積最少,景觀優勢度最低,建設用地和農田的景觀破碎度最高。

2.3 景觀水平上的景觀格局分析

基于研究區和數據的景觀格局特征,在景觀水平(LANDSCAPE)上選取香農多樣性指數(SHDI)、蔓延度指數(CONTAG)等景觀格局指數,香農多樣性指數(SHDI)能反映景觀異質性,并且與景觀格局的景觀多樣程度、景觀破碎化程度呈正相關關系,蔓延度指數(CONTAG)能反映景觀中不同斑塊類型的團聚程度或延伸趨勢,CONTAG指標描述的是景觀里不同斑塊類型的團聚程度或延展趨勢。由于該指標包含空間信息,是描述景觀格局的最重要的指數之一。

通過對2011年、2013年、2015年、2018年、2021年焦作市5個研究時期的景觀格局進行香農多樣性指數(SHDI)計算,其指數變化如圖1所示。焦作市的香農多樣性指數在2013年最高,在2018年最低。在5個研究時期內,焦作市的香農多樣性指數呈現先增長后降低之后再增長的趨勢,說明焦作市10年間景觀多樣程度、景觀破碎化程度變化不大,只在研究期內呈現波動變化。

圖1 2011—2021年焦作市城市香農多樣性指數變化

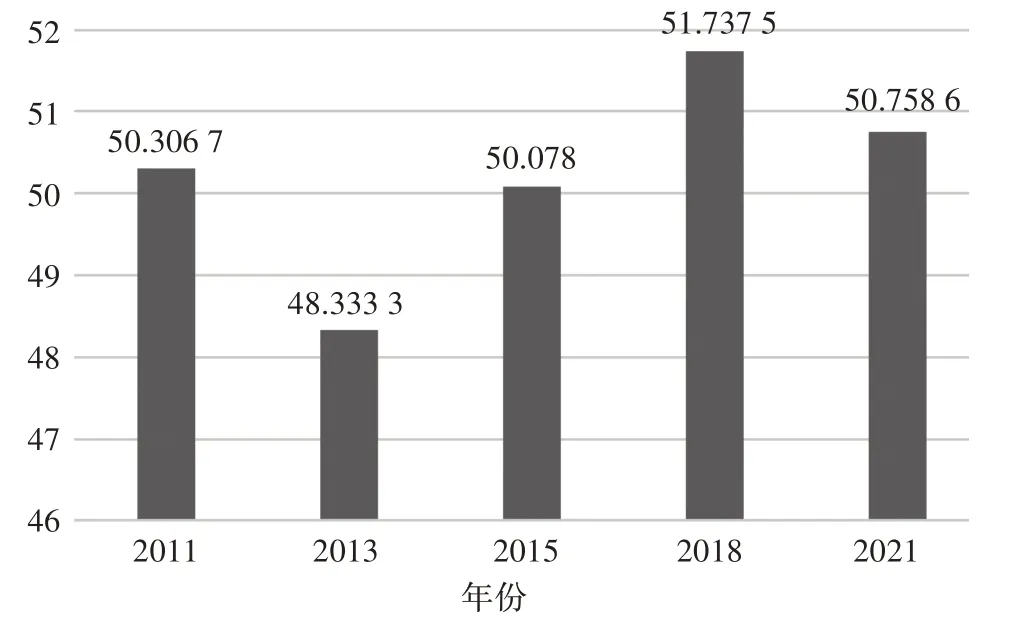

對2011—2021年5個時期的城市蔓延度指數(CONTAG)進行匯總(如圖2),由圖可知,2011—2021年焦作市蔓延度指數呈現了先降低后升高,隨后再次小幅度降低的趨勢,指數整體呈現出了輕微波動。2013年的城市蔓延度指數降低可能是由于隨著農田用地和建設用地的侵蝕,優勢斑塊不明顯并且斑塊的破碎化程度增高。

圖2 2011—2021年焦作市城市蔓延度指數變化

結果顯示:焦作市香農多樣性指數變2021年相較于2011年化不大,只在研究期內呈現波動變化;2011—2021年焦作市城市蔓延度指數整體呈現出了輕微波動,谷值出現在2013年,峰值出現在2018年。

3 結論與展望

3.1 結論

2011—2021年焦作市土地利用及景觀格局變化主要如下。

①2011—2021年焦作市域內的主要用地類型為農田,范圍基本集中在中部、東部、南部等地勢平坦的區域;水域面積最少,主要集中在區域內黃河流域和水庫;林地主要在北部太行山脈,且面積呈現遞減趨勢;2021年建設用地相較于2011年有明顯提升。

②2011—2021年焦作市的景觀類型以人為景觀為主導,仍有部分自然景觀向人為景觀轉變,農田是最優勢景觀類型,水域的面積最少,景觀優勢度最低,建設用地和農田的景觀破碎度最高。

③焦作市香農多樣性指數2021年相較于2011年變化不大,只在研究期內呈現波動變化;2011—2021年焦作市城市蔓延度指數整體呈現出了輕微波動,谷值出現在2013年,峰值出現在2018年,整體有所升高。體現了景觀格局的空間形態向多樣化發展的趨勢。

3.2 展望

本研究主要采用了Arcgis和fragstats軟件對焦作市2011—2021年土地利用的改變下,景觀格局的變化分析。但是受數據獲取方式單一和研究方式的限制等原因,研究還存在一些不足,有些問題還需要進一步的深入研究。具體問題主要表現在:利用遙感影像數據探究城市土地利用和景觀格局的變化已經較為成熟,但是獲取的遙感影像數據精度不高,為30 m空間分辨率的影像數據,存在一定的誤差,在后續的研究中,需要使用精度更高的影像數據,減小誤差。