從“視界融合”到“學科建制”:中國政治傳播研究40 年學術檢視與理論思考

荊學民 趙潔

隨著中國特色社會主義偉大事業的突飛猛進,中國特色的政治文明成為人類政治文明體系中一道亮麗的風景線,與其匹配的中國特色政治傳播實踐也不斷向世界展現“中國經驗”和“中國貢獻”,極大豐富了世界的政治傳播圖景。至今,基于中國政治傳播實踐經驗的中國政治傳播研究已近四十載,取得了豐碩的研究成果。值此四十年之際,細密梳理和整合中國政治傳播研究的發展歷程,勾畫其總體學術態勢,探討中國政治傳播研究的未來發展路向,既具理論價值,也具現實意義。

本文將中國政治傳播研究看作知識生產的過程,通過勾勒其學術脈絡和研究態勢,嘗試厘清和回答三個問題:一是立足于中國現實實踐和經驗智慧的中國政治傳播研究,是何以形成的,它如何在同一層次上與以“政治競選”和“媒體獨立”為基石的西方政治傳播研究對話;二是中國政治傳播研究,是否已經為“新形態的政治傳播學”的學科體系建構打下扎實的研究基礎;三是如何才能將基于中國政治傳播實踐的政治傳播智慧,升華為一種具有普遍意義的知識形態,融入“新形態政治傳播學”的學科體系。

需要申明的是,為了更加準確回應以上三大問題,本文中的“中國”具有主體和對象的雙重規定性,指中國學者以中國政治傳播實踐和經驗為研究對象展開的研究;“政治傳播”這個核心范疇,采用“特定政治共同體中政治信息擴散和被接受的過程”這一影響廣泛的內涵界定。

一、中國政治傳播研究的學脈溯源與基本歷程

理論上講,西方的政治傳播研究,主要圍繞“政治競選”的議題設置而展開,很大程度上關注“媒體的專業化操弄”。與之相較,中國政治傳播研究的基本對象、概念范疇、重點議題和主要范式均有所區別。這既源于中國政治傳播實踐的獨特性,亦與中國政治傳播研究的知識譜系密切相關。因此,本文就從考察不同的知識譜系對中國政治傳播研究的影響開始。

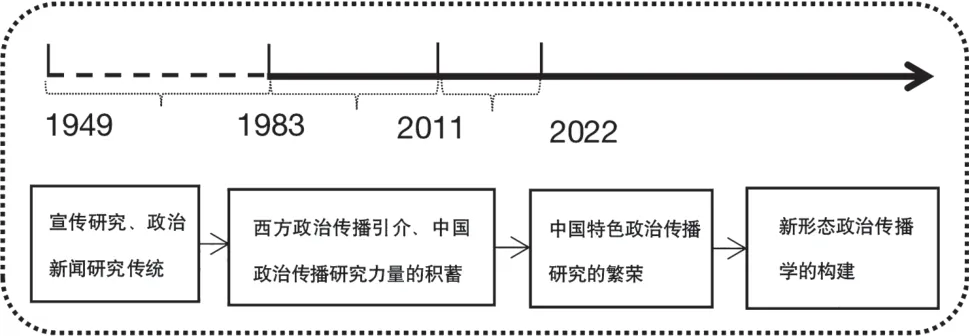

在對中國政治傳播研究的階段劃分中,多數學者都將臺灣學者祝基瀅所著的《政治傳播學》的出版年份——1983年,作為中國政治傳播研究的開端,正是在這個意義上,我們籠統地使用了“中國政治傳播研究40年”這樣的表述。但在具體探索其“源頭”的時候,由于本文聚焦于中國學者立足于中國現實而展開的中國政治傳播研究,故不妨在此基礎上,將中國政治傳播研究的“學脈”延長至新中國成立初期,把1949至1983年這一段作為“史前史”,劃入中國政治傳播研究的時間軸,以更加細密地溯源中國政治傳播研究的學術脈絡,完整地描繪中國政治傳播研究的基本歷程。

圖1 中國政治傳播研究的學脈溯源與基本歷程

1.“孕育”階段(1949—1982):宣傳研究和政治新聞研究的傳統

據學者考證,“梁啟超在1896年就已經開啟政治新聞學(從政治角度觀察新聞傳媒作用)的傳統。之后,這種論述傳統被中國各政黨運用來服務政治斗爭”。1936年林語堂也用英文寫作出版了《中國新聞輿論史》,探討輿論與權力的關系演變。新中國成立以后,教育宣傳部門就曾要求“從政治出發研究新聞學”。顯然,新中國成立后已經形成了從政治角度觀察新聞傳媒作用的研究傳統,以及以馬克思主義為指導的宣傳研究傳統。這些研究傳統與中國政治傳播研究直接相關,是中國政治傳播研究重要的學術淵源,無論在研究路徑還是在研究內容上,新時代的中國政治傳播研究都深受其影響。

從研究成果來看,新中國成立后,與中國政治傳播相關的研究其實已經悄然出現,只不過它是以政治新聞研究或者宣傳研究的面貌示人,從事研究的也多是新聞學背景的學者或者新聞從業者。20世紀50年代,新聞史學界泰斗方漢奇先生就發表過《中國歷史上農民起義軍的宣傳活動》《歷代封建王朝對言論和新聞自由的迫害》等文章,其關注的農民起義軍宣傳、言論管制等話題都是政治傳播研究的核心議題。70年代,臺灣學者朱傳譽針對中國古代和民國初期的言論自由、學生運動、書籍出版等現象進行了系統探討。除此之外,還有很多關于宣傳鼓動工作的規律總結的成果。總之,新中國成立至改革開放前,研究總體上以宣傳匯編資料為主,學理性比較薄弱。

改革開放初期,學界開始真正對我國政治宣傳、新聞真實性等問題展開學理性探討。1982年王忠發表的《論宣傳》一文,對宣傳的污名化現象進行了辯駁,直接提出“宣傳是一種客觀現象,是政黨活動的基本內容之一”的論斷,這是較早從學理上對宣傳進行討論的文章。

綜上,這一階段與政治傳播主題相關的研究已經開始零星出現,政治新聞研究和宣傳研究的傳統,為中國的政治傳播研究孕育了學養,奠定了基礎。這一階段雖不能被正式納入中國政治傳播研究的階段劃分,但其所傳留的學術傳統、所關注的重要議題,至今仍影響著中國政治傳播研究的發展,雖然看起來有點缺乏“中國政治傳播”自覺建構意識的“混沌”性,但也是理解中國政治傳播發展態勢不可忽略的前提。

2.“開顯”階段(1983—2010):西方政治傳播理論的引介與中國政治傳播研究力量的積蓄

1983年,我國臺灣學者祝基瀅所著《政治傳播學》正式出版,至此,中國政治傳播研究進入“開顯”階段。在該階段,一方面,隨著改革開放的深入發展,作為中國政治傳播研究支撐學科的政治學、傳播學以及新聞學等,都進入了新的發展時期,在各自專業化發展的過程中,逐漸開始實現學科的交叉和融合,中國政治傳播研究領域因而逐漸顯現;另一方面,西方政治傳播研究開始被引介到中國,“政治傳播”作為一個專有名詞和研究領域,逐漸為中國學者所熟悉和重視,中國政治傳播的研究力量在這一過程中也得到不斷的積蓄。

從研究成果來看,這一階段研究數量大幅度上升,研究的學理性和專業性增強,研究主題和路徑也逐步豐富多樣。相關成果大體可以分為三類:

一是延續上一階段,在宣傳研究和政治新聞研究的范疇下,使用宣傳、政治宣傳等概念進行政治傳播相關主題的討論。其中以李良榮主編的《宣傳學導論》和劉李勝等主編的《政治宣傳學》最具代表性。這些著作將黨在宣傳實踐中的經驗進行抽象和總結,對宣傳在社會主義中國的特殊作用、社會輿論、政黨宣傳等問題展開了系統性、學理性的探討。

二是直接使用“政治傳播”這一概念對我國的政治傳播實踐進行探析,這類研究涉及的研究主題和路徑較為廣泛。首先,涌現出很多關于政治傳播的基礎性譯介和綜述性研究,一時間成為中國政治傳播研究的主旋律,如邵培仁所著《政治傳播學》。這類研究在分析政治傳播的基礎理論框架后,往往會對中國政治傳播現實進行觀照。我國臺灣學者所著的《政治傳播——理論與實務》《政治傳播與溝通》和《政治傳播與新聞體制》等書的后半部分,都關涉臺灣地區的政治傳播實踐。與之相似,2005年在大陸出版的兩本政治傳播著作《政治傳播學概論》與《政治體系中的信息溝通——政治傳播學的分析視角》,也均專門辟出章節就中國政治傳播實踐展開討論。此外,還出現了專門以中國古代政治傳播為研究對象的學術著作。其次,開始出現直接聚焦于中國政治傳播實踐的研究。其中,基于中國情景探討中國政治傳播問題,試圖厘清其與西方政治傳播差異的研究也開始初露頭角,如《大躍進運動中的政治傳播》《全球化背景下中國政治傳播主體意識研究》《去科層化:互聯網在中國政治傳播中的功能再考察》等。

三是與政治傳播研究直接相關但又未運用政治傳播概念的研究,如輿論研究、民意研究、新聞社會學研究等。改革開放之后,伴隨西方輿論研究的引介,這類研究也開始逐漸受到學者關注并發展起來。前期的輿論研究,主要包括對我國政治輿論觀念、輿論實踐以及輿論態勢的分析。后期的研究開始聚焦于網絡政治輿論的形成、監督和監管等問題。此外,還有學者提出社會協商、輿論監督、民意調查都是新聞社會學中的重要議題。這類研究為中國政治傳播研究進一步夯實了研究基礎。

綜上,該階段是學科專業化和融合化的大變革時代,不同學科的交叉與融合,使中國政治傳播研究進入“開顯”階段,不僅逐漸被學界關注,成為一個公認的研究領域,還涌現出很多相關研究。

縱觀這些研究,有以下兩個基本特點:第一,總體上還是在西方政治傳播理論框架下對中國現象進行闡釋和評價。即使出現了基于中國情景和中國經驗的研究,但數量也并不多,且流于表面的觀察,尚沒有契合中國實際的政治傳播理論體系和話語體系層面的自覺建構意識。第二,因為缺乏基本的理論架構和范疇歸納抽象,這一階段的研究整體上呈現出散亂的狀態,不同學科的學者,都從各自學科立場和問題意識出發,運用本學科既有研究路徑探究我國的政治傳播實踐,學科壁壘、學科邊界乃至學科偏見使基于中國經驗的政治傳播理論形態缺乏主干主脈。

3.“成型”階段(2011—2021):中國特色政治傳播研究的繁榮

2011年,國內第一個以“中國特色政治傳播”命名的國家社科基金重大課題“中國特色政治傳播理論與策略體系”立項。以此為標志,以中國特色政治傳播為獨立研究對象,并旨在從中提煉出基于中國經驗的政治傳播命題和理論,著力在同一層次上與西方學界進行對話的中國政治傳播研究正式啟動。

在該階段,多數學者已經深刻地意識到中國政治傳播研究既不能完全照搬和運用西方政治傳播理論和框架,也不能僅僅延續傳統的政治新聞學和宣傳研究路徑,而是需要秉持與時俱進的理論品質,分別從西方政治傳播研究和傳統政治新聞學、宣傳研究、輿論研究中汲取養分,并依據中國特色政治傳播實踐和經驗,從政治學和傳播學“視界融合”的高度出發,展開自主性的中國政治傳播研究。其中,《政治傳播活動論》《中國政治傳播策論》等系列成果,從歷史演進、軸心邊界、基本形態、媒介體制、話語儀式和提升路徑等諸多方面,初步建構起“中國特色政治傳播理論體系”。還有學者嘗試通過系列研究,突破“西方—去西方”二元對立的現實路徑,以“政治傳播行省化”的視域,探討“新全球化”時代中國政治傳播理論創新的可能性,認為“中國政治傳播研究應該在新一輪的‘范式革命’中完成‘由邊緣走向中心’的轉型”。除宏觀理論架構之外,這一階段中微觀層次的研究成果也全面開花,既有對中國政治傳播主體、受眾、體制、內容、話語、媒介以及歷史發展等要素的具體分析,也有對新媒體、大數據、算法、人工智能等新興傳播技術和媒介所引發的中國政治傳播形態、秩序及效能轉變等話題的考察,如《微觀政治傳播論綱》《新媒介技術下中國政治傳播的改變及應對》。

綜上,該階段掀起了中國政治傳播研究的高潮,不僅研究數量激增,研究議題也愈來愈豐富和系統化。其中尤為值得關注的是,這一階段形成了具有自覺的政治傳播研究意識,以中國政治傳播為獨立的研究對象,旨在打造出具有中國風格、中國特色、中國氣派的政治傳播理論。這一路向,既非狹隘片面地建立與西方相對的“地方性”知識體系,亦非完全延續政治新聞和宣傳研究的舊有理念和范式,而是中國政治傳播研究獨立化、現代化、專業化的重要表現。中國政治傳播研究通過這一階段的加速,基本完成了“中國特色政治傳播理論”的基本范疇、主要命題、主要論斷、核心學理的學術論證,以“活動論”為學理框架的“中國特色政治傳播理論”已經基本成型,比較醒目地矗立在世界政治傳播理論的叢林之中。

4.“突破”階段(2022—):新形態政治傳播學的建構

人類社會知識生產和知識傳承的最高形態是各種“學”,被人們歸納為“自然科學”“社會科學”和“人文科學”三大科學體系就是這種學的規范和濃縮。人類創造的“理論”可以是千重萬眾,但成為“學科”的卻是叢中之花。任何“理論”,從“理論”到“學科”都是一種艱難的學術飛躍和理論升華。就此而言,中國政治傳播理論的研究,經過孕育、開顯、成型,前進的方向已然明晰——從“理論”邁向“學科”。

2022年初,全國哲學社會科學工作辦公室公布了《國家社會科學基金項目2022年度課題指南》,其中赫然出現“政治傳播學的學科體系、內容構成和研究方法研究”這一選題方向。這標志著中國政治傳播研究實現新的突破的時機已經來臨,意味著中國政治傳播研究邁上了建構新時代、新形態的“政治傳播學”的新征程。

我們預判,在未來較長時間段內,中國政治傳播研究將持續處于“沖刺突破”階段。一方面,中國政治傳播研究將繼續在“視界融合”的境界中向縱深發展,圍繞中國政治傳播理念、實踐與經驗,從不同維度和層面深耕細作,致力于展現政治傳播研究的中國品質;另一方面,將有意識地進行“學科建制”,從理論、范式、方法、視角和話語等多方面打造出基于中國經驗又超越中國經驗的新形態的政治傳播學。

綜上,對政治傳播知識譜系的回溯,不僅能使我們更加清晰地了解新時代中國政治傳播研究的獨特性、交融性和復雜性,也能讓我們更加準確地預判其發展方向。總體來看,作為政治學、傳播學、新聞學、歷史學和社會學等多學科交叉融合的產物,中國政治傳播研究的發展歷程,既是“科學化”的過程,即從延續宣傳研究、政治新聞學研究傳統、學習西方政治傳播理論發展至自主創新,逐漸實現中國政治傳播研究獨立化、專業化、現代化的過程,同時也應是“學科化”的過程,即從零散研究發展至“視界融合”,并朝向更加專業、規范的“學科建制”方向發展的過程。

二、中國政治傳播研究的主題分布與熱點追蹤

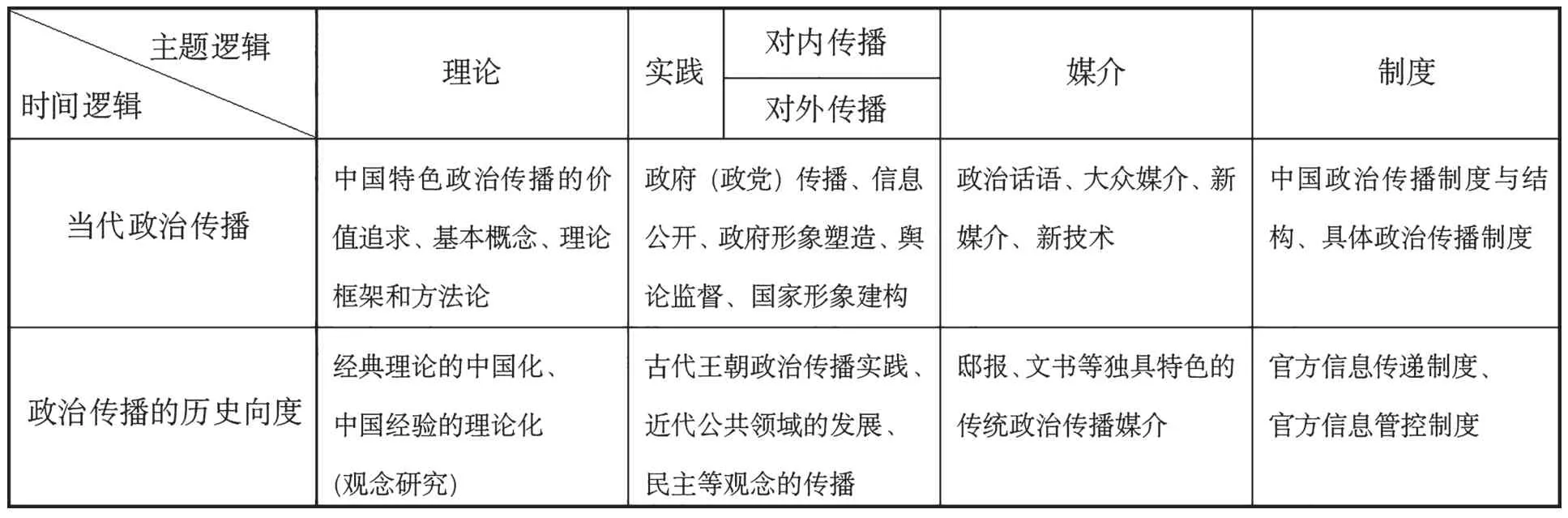

作為一個正在蓬勃發展的研究領域,中國政治傳播研究的“問題域”十分廣泛。為了全面而有邏輯地進行評析,本文嘗試將中國政治傳播研究放置在以時間為縱軸、以主題為橫軸的坐標系中(如圖2)。首先,在時間邏輯上,將中國政治傳播研究議題劃分為當代政治傳播研究和政治傳播的歷史向度研究(包括古代和近代)兩類。其次,在主題邏輯上,將政治傳播研究劃分為中國政治傳播理論、實踐、媒介和制度研究四類。最后,將時間邏輯和主題邏輯相組合,以此來涵蓋現有中國政治傳播研究的問題域,其中具體的節點表示相應的研究議題。表1進一步明晰了八類議題所包含的各種重要話題。

表1 中國政治傳播研究的重點話題

圖2 中國政治傳播研究的問題域?

1.對中國政治傳播理論的建構

伴隨西方經驗的部分失靈以及中國特色社會主義事業的迅猛發展,中國哲學社會科學研究領域反思西方舶來之品、建構中國特色的理論意識越發強烈。政治傳播研究領域亦是如此。政治傳播的經典理論,多是西方政治和傳播發展的產物,特別是受到美國政治傳播研究的主導,無法解釋被視為“政治宣傳”的中國的政治傳播經驗。為改變這一境況,目前中國政治傳播學界主要從兩大方向發力:一是依據中國特色政治傳播實踐發展,對中國情境下的政治傳播基本概念、理論框架和研究方法展開深入探討;二是從中國政治傳播的歷史向度著眼,通過闡釋和反思歷史上的政治傳播觀念和實踐,從中提煉出政治傳播的中國命題,建構政治傳播的中國理論。

第一,有學者專注于中國特色政治傳播理論的宏觀建構,圍繞中國政治傳播的價值旨歸、軸心與邊界、形態與模式、話語與媒介、制度與運行機制、動力與效能等基礎性和核心性問題展開系統性探究,初步建立起中國特色政治傳播的理論框架。除此之外,也有學者分別從價值追求、基本概念和方法論等三大方面探討中國政治傳播的基本問題,展開理論和話語建構。在價值追求維度,學者將政治傳播置于現代化語境中,提出推進政治傳播的現代化其實就是推動民主政治的進步;還有學者著眼于民族國家的發展,認為中國政治傳播應服務于實現中華民族偉大復興和推動構建人類命運共同體;此外,學者還思考了后疫情時代的政治傳播,提出政治傳播應努力將政治信息、政治價值觀去掉特定意識形態的“堅硬外殼”,升華為全人類可以共享的政治文明予以傳播。在基本概念維度,有學者通過追溯宣傳概念的發展史,系統探討中國情境下的宣傳觀念緣起、變遷、體制化和正當化等問題,為當代政治傳播觀念研究做了場地清理工作;還有學者圍繞我國特有的“新聞宣傳”和“輿論引導”概念進行分析和比較。在方法論維度,有學者聚焦于研究視角的轉換,提出要超越“全球—本土”“西方—去西方化”的對立,采取“行省化”視角審視各國政治傳播的發展;也有學者著眼于研究方法的運用,提出中國政治傳播研究應實現從思辨到實證的方法論轉向,同時還有學者強調這種轉向應是建立在中國場景之下,以理論研究為導向的。

第二,學者提出應基于中國古代政治文明和政治傳播經驗,建構與中國實力和政治文明發展相匹配的中國特色政治傳播。具體包括兩大方向:一是在中西比較的視野下對特定政治傳播概念或者理論進行中國情境下的溯源與闡釋,即“經典理論中國化”,如圍繞“宣”“輿論”等概念展開的研究。二是對特定政治家、思想家或學派的政治傳播觀念進行挖掘與提煉,旨在從中國經驗或智慧中提煉出普遍性的理論,即“中國經驗理論化”,如“風草論”“禮樂協同”“水舟論”等本土化政治傳播理論。

2.對中國政治傳播實踐的探討

自古至今,中國政治傳播實踐活動既豐富多彩,也頗具時代特點。與之相應,關于中國政治傳播實踐經驗的探索,不僅具有過程記錄之意義,而且還發揮著鑒往知來、指導實踐的作用。由此,這一議題一直都為學者所不斷追索,成果相當豐富,而且常研常新。

第一,當代政治傳播實踐可具體分為對內政治傳播實踐和對外政治傳播實踐。對內政治傳播按照傳播方向又包括自上而下的傳播和自下而上的傳播兩類。就前者而言,學界主要關注的話題有政府(政黨)傳播、信息公開和政府形象塑造等,產出了《政治傳播中的政府與公眾間距離研究》《中國政府形象傳播》等系統探討政府傳播、揭示其運作規律的著作。此外,政府傳播的意圖和目標問題也被學者重點討論。還有學者持續關注常態下政府對信息的收集、公開、宣傳和回應行為,近三年,由于新冠肺炎疫情暴發,關于突發公共事件中政治傳播的研究熱度見長。中國政治傳播實踐轉型與經驗總結也是一大研究熱點,包括中國政治傳播實踐的時代轉型、新興媒介技術環境下的傳播轉向等。就后者而言,現有研究主要集中在輿論監督、政治參與、政治謠言和群體性事件等主題上,近年來關于網絡輿論的研究更是呈井噴式增長。對外政治傳播實踐主要包括國家形象塑造和對外政治傳播兩類。在2021年習近平總書記發表“5·31”重要講話后,相關主題研究更是備受學界關注。目前,研究主要聚焦于中國對外傳播的歷史演變、我國對外傳播和國家形象塑造中存在的問題及應對策略、關于“中國夢”“一帶一路”“中國共產黨形象”等具體對象的對外傳播等話題上。

第二,中國古代王朝的統治與政治傳播須臾不離,因此研究熱點集中體現在王朝合法性建構、帝王形象和天朝形象的塑造以及行政信息的日常流通等主題上。此外,“奏疏”“清議”“月旦評”“經筵會講”“頒歷授時”“謠諺”等頗具中國特色的政治傳播實踐也引起了學者的關注。近代政治傳播實踐的研究主要是關于對民主、自由和馬克思主義等政治觀念傳播的探討,對清政府為救亡圖存所進行的意識形態控制和輿論管控問題的考察,對民間輿論動態和公共領域發展的分析,等等。

3.對中國政治傳播媒介的考察

媒介技術是政治傳播發展的重要驅動力。隨著媒介技術的升級換代,政治傳播的其他構成要素以及整體形態都可能隨之發生變化。因此,學界持續對政治傳播媒介、技術及其影響保持高度關注,不斷產出具有創新性的研究成果。

第一,當代政治傳播媒介研究主要圍繞政治話語、大眾媒體、新媒體和新技術展開。隨著哲學社會科學的語言轉向,政治話語成為一大研究熱點。有學者直接聚焦于具體的政治話語,如“解放”“翻身”“民主”,探討該話語的傳播過程及功能;也有學者著重于某一群體對政治話語的使用情況,比如中國共產黨的政治話語、網民政治話語等。除話語外,大眾媒體、漫畫和儀式的政治傳播屬性、功能和影響也備受關注,如報刊在革命、建設和選舉中發揮的政治功能。伴隨互聯網平臺和媒介技術的發展,以微博和抖音為代表的新媒體進入學者的視野,微觀政治傳播的賦權功能、監視現象和治理問題一度成為研究熱點。發展至今,大數據、人工智能、云計算和元宇宙所引發的新現象和新問題,以及在技術升級背景下“重新問題化”的老問題同時成為研究的新潮流。

第二,在古代和近代政治傳播研究中,學者不再囿于狹義媒介的束縛,而以更寬廣的視野探索中國特色政治傳播媒介。除了日常行政中所必需的文書、邸報和變法革命中的報紙、雜志是被重點關注的研究對象以外,學者們還著力挖掘古代社會獨具特色的具有合法性塑造以及教化功能的媒介,目前已經受到關注的有榜文、揭帖、學校、耕織圖、露布、禮樂、銘鏡甚至女性等。

4.對中國政治傳播制度的分析

政治傳播制度作為政治信息傳遞和管控的制度安排和程序規范,是政治傳播的重要組成部分。近年來,隨著中國政治傳播制度化和規范化的持續推進,中國政治傳播制度及其發展也被給予越來越多的關注。

第一,當代政治傳播制度的研究大體包括兩個層面:一是對中國政治傳播制度與結構進行宏觀描述。有學者系統梳理了中國共產黨百年政治傳播的制度變遷,還有學者著眼于當下,全面描繪了當前中國政治傳播中正式權力機構及其關系,以及動態的結構變遷過程。二是對具體的政治傳播制度及其變遷進行考察。近年來有關新聞發布制度、對外傳播制度和網絡傳播制度的議題備受學者青睞。

第二,關于中國古代和近代政治傳播制度的研究也不斷推陳出新,總體包括對信息傳遞制度和信息管控制度兩個話題的討論。其中,有學者對中國古代王朝的政治傳播制度進行了系統分析,還有學者聚焦于特定朝代的信息溝通制度。

總體而言,中國政治傳播研究論域廣闊、議題豐富、方法多元,既關注當下中國政治傳播中日新月異的新變化,也注重不斷回答人類文明所面臨的根基性、深層次的重大政治傳播問題,目前已經產出了一批基礎性、原創性的研究成果,突破了長期占據主流地位的“西方政治傳播學”將政治傳播研究對象固化在所謂“競選性政治”和“媒體獨立”的理念困局,為中國政治傳播研究邁向新階段、進入學科建制境界奠定了堅實的基礎。

三、從“視界融合”到“學科建制”:中國政治傳播研究的升華

十年之前,中國政治傳播研究領域還只是各相關學科學者短暫停留的“十字路口”,對政治傳播范疇的界定還處于“各學科相爭不下、各自為戰”的狀態中,政治傳播并不具有“獨立完整的內涵”,更未達到“學”的層次和境界。十年之后,已有一批學者在中國政治傳播研究領域“扎根”,不僅嘗試從“視界融合”的高度理解政治傳播,將其作為一個具有獨立完整內涵的研究范疇開展研究,而且密實鋪展了政治傳播的基礎理論,實現了理論化突破和專業化進展,使中國政治傳播研究具備了學科建制的潛質和基礎。

1.中國政治傳播研究的總體態勢

總體來看,自1983年至2022年,基于中國政治傳播學界長達四十年的深耕細作,中國政治傳播研究,從延續宣傳和政治新聞研究傳統,翻譯、引介和運用西方政治傳播理論,逐漸發展至基于本土經驗,觀照中國現實,對政治傳播基本概念、基本問題和基本框架進行原生性思考和自主性探索,不斷推進政治傳播知識創新、理論創新和方法創新的階段,至今已經出現很多明確具有政治傳播研究意識和學科意識的高質量研究成果,基本形成更具普遍知識形態的政治傳播學建立的科研條件和學術生態。

第一,從研究意識來看,多數研究都已具備政治傳播研究的理論自覺,且已有研究明確提出是“自覺地以政治傳播的學科意識”開展研究的。眾所周知,學術研究的開展、學術團體的形成以及學科體系的構建,首先需要明確的研究對象以及圍繞這一研究對象展開探討的學術自覺。以此為標準審視既有中國政治傳播研究成果,其大體可以分為三個層次:第一層次是指同時具備明確的“政治傳播研究自覺”和“政治傳播學科意識”的研究。該類研究通過提升中國政治傳播研究的普遍性,強調超越中外政治傳播國別差異的“學”的學科意識,自覺地基于政治傳播的學科意識開展學術探索,致力于打造兼具中國氣派和世界視野的政治傳播學術體系。目前,這類研究方興未艾,蓬勃成長。第二層次是指具有“政治傳播研究自覺”,但卻缺少明確的政治傳播的學科視野和學科意識的研究。這類研究在“視界融合”的境界中展開,超越了各學科在政治傳播研究問題上的“偏狹”與“短視”,具有清晰的政治傳播問題意識和學術追求。目前,多數研究處于這個層次,為政治傳播學的建立打下堅實基礎。第三層次是指研究主題與政治傳播相關,但研究旨趣、問題意識和理論方法都立足于原學科(如政治學、傳播學、新聞學、社會學等)的研究。這類研究并不具有獨立而自覺的政治傳播研究意識,更勿論政治傳播的學科意識,其知識體系和學科屬性十分明顯地歸屬于原學科。例如一些關于中國古代信息渠道和信息溝通的研究,雖然主題與古代政治傳播密切相關,但著力探討的依舊是“制度史”。

第二,從研究進路來看,目前中國政治傳播研究形成了四種風格殊異、又互補互濟的研究進路。第一種是“傳統進路”。這一研究進路主要被部分從事中國古代政治傳播研究的學者所采用。他們認為中國傳統政治文化中蘊藏著獨特而豐富的政治傳播理念及實踐,并致力于闡釋古代的政治傳播現象,或嘗試以此為切入點參與重要議題的討論,或專注于實現說古論今的現代轉化,探索本土化的傳播理論。“本土化”“華夏政治傳播”“信息渠道”等概念為其經常使用。第二種是“宣傳進路”。這一進路的研究者繼承了宣傳研究或者是政治新聞研究的精髓,以中國共產黨及其各層級領導人的宣傳輿論思想和政策為研究重點,偏向政策闡釋和策略制定,政治性較強而學理性較弱,常常直接使用“政治宣傳”“新聞宣傳”“輿論引導”這類詞語。第三種是“西方進路”。西方的政治理論、傳播理論以及政治傳播理論都已經擁有比較成熟的理論體系,采取這一研究進路的學者常常會借助相關理論和框架對中國的特定政治傳播實踐進行闡釋和批判。第四種是“特色進路”。這一進路的研究者立足于中國情境和中國實踐,著眼于新時代人類政治秩序的劇烈變革對政治傳播的訴求來思考中國政治傳播,嘗試構建一種滿足中國政治實踐需要、體現中國政治特色、具有中國氣派的政治傳播理論。

第三,從研究內容來看,中國政治傳播研究圍繞“政治信息流動”這一核心研究對象形成了一個多主題、多層次、多角度的立體研究架構。就研究主題而言,學界的分類方式有很多,比較具有代表性的有“活動說”,即將政治傳播作為一種活動,考察其中的主體、內容、中介、客體、效應和形態等;“過程說”,即將政治傳播看作一個過程,關注政治信息采集、編碼、解碼和反饋等不同環節;“階段說”,即聚焦于不同時間段的政治傳播,分別考察中國古代、近代和當代的政治傳播發展;還有“關系說”,即重點考察政治傳播與(權力)環境,或政黨、政府、民眾與媒體之間的互動關系。不過,不論哪種主題劃分方式,中國政治傳播的研究始終圍繞“政治信息流動”這一獨立的研究對象,從其價值、制度、操作、物質、技術等幾個層面展開,不同的主題劃分,只是各子要素的相互組合或者不同的研究視角所造就的。

第四,從研究方法來看,目前中國政治傳播研究運用比較多的主要有四類研究方法。第一類是理論思辨方法,該方法與宏大敘事的規范性研究相匹配,多用于宏觀理論的建構、基本概念的闡釋、未來趨勢的判斷,或者是基于政治學、傳播學以及政治傳播的理論對政治傳播現象進行的學理性解析和邏輯性演繹。第二類是文獻耙梳和整理方法,該方法主要運用于依賴大量的歷史史料和文獻資料的研究,這類研究在全面掌握和耙梳文獻的基礎上,對文本進行結構、意義或比較分析。第三類是定量研究方法,這類方法將政治傳播現象和問題用數據進行表示,通過問卷調查、控制實驗和內容分析,驗證預先假設,得出經驗性的結論。這類方法常常用于具體的政治傳播案例,用來印證某一既存理論或者提出新的推論、啟示。第四類是田野調查法,即研究者通過觀察、訪談、體驗與記錄等方法獲取政治傳播實踐的經驗材料,并對內容進行整理和闡釋,得出研究結論。該類研究法也多被用于特定的政治傳播案例,尤其是基層政治傳播研究。

綜上所述,從研究意識、研究進路、研究內容以及研究方法來看,新中國成立以來中國政治傳播研究取得了長足進展和豐碩成果,成功超越西方政治傳播學所預設的“政治競選”和“媒體獨立”的觀念桎梏,基本搭建起一個獨立且具特色的中國特色政治傳播學術體系架構,能夠在一定意義上與西方政治傳播研究展開平等對話。這為中國政治傳播研究從“政治傳播散論命題”升華到“政治傳播學”系統理論積累了潛質,奠定了基礎。

2.中國政治傳播研究的發展路向

基于中國政治傳播研究的豐碩成果,面對新時代人類政治秩序的劇烈變革,將基于中國政治傳播實踐的政治傳播智慧升華為一種具有普遍意義的知識形態,成為理論之需和時代之喚。在這一背景下,把世界各國尤其是中國政治傳播的經驗,通過理論抽象,建構一種超越西方政治傳播學理念的、更具有普遍知識形態的“新形態政治傳播學”實屬因時應勢之為。但是,要真正達到超越國別藩籬、建構普適性原理的政治傳播學的學科建制,還需進一步下大力氣。

首先,在學科意識方面,基于目前中國政治傳播研究意識多層次的態勢,還需做到以下幾點:一要旗幟鮮明地提出建構具有普遍知識性和實踐闡釋力的政治傳播學的觀點,并在此基礎上對新形態政治傳播學的研究基礎、學術潛力以及發展前景進行系統論證,以觀點和話語的力量,來引領和激發更多政治傳播學者學科意識的形成與增強,這也是本文的初衷所在。二要繼續深耕具有政治傳播學科意識的中國特色政治傳播研究,提升其輻射和吸納尚未具有學科意識的政治傳播研究的能力。

其次,在研究進路方面,在目前存在的四種研究進路中,“傳統進路”“西方進路”和“宣傳進路”雖然都有存在的合理性,但也存在偏狹之處:“傳統進路”可能會使研究墮入民族主義情緒的陷阱而故步自封,或者陷于歷史的旋渦而無法自拔;“西方進路”可能導致西方理論與中國政治傳播實踐的強行嫁接,從而無法對中國問題予以客觀討論,削弱中國政治傳播研究的自主性,使其喪失與西方政治傳播研究展開平等對話的資格與能力;“宣傳進路”則可能會削弱政治傳播研究本應具有的學術意義和獨立屬性,成為政策解讀的工具。因此,我們認為,一要在運用以上幾種研究進路展開政治傳播研究之時,盡力避免上述所提及的各類問題——在全面把握歷史實踐的前提下,適當關懷當代政治傳播問題;在準確理解西方理論適用性的基礎上,具體考察中國政治傳播現象;在盡可能保持學術獨立的條件下,客觀闡釋中國政治傳播政策。二要在避免不同研究進路可能存在的偏狹之時進一步充分論證“特色進路”的合理性和合法性,逐漸使其成為中國政治傳播研究的主流進路,同時整合和吸納其他研究進路,為把基于中國特色政治傳播實踐的政治傳播智慧升華為一種具有普遍意義的知識形態,融入“新形態政治傳播學”的學科體系提供有益條件。

再次,在研究內容方面。政治傳播屬于學科交叉融合而產生的新興領域和前沿議題。雖然經過近四十年的發展,在“視界融合”下圍繞中國政治傳播理論和實踐展開的研究已經十分豐富,但政治傳播始終是一個常研常新的學術領域。目前,其關涉的學科已經不僅包括基礎性的政治學、傳播學、新聞學、歷史學等學科,心理學、計算科學、腦科學等也逐漸與之產生交集。有基于此,一要持續完善宏觀理論的建構、創新與交流。一方面,針對既有中國政治傳播軸心理論體系展開充分探討,并在對話交流中提升相關理論在學界的共識性、權威性和引導力,強夯學科建制的理論地基;另一方面,要基于不斷變化的社會環境和媒介技術,及時對政治傳播理論和話語進行創新和完善,進一步提升中國政治傳播理論的概括性、前瞻性和引導性。二要對中微觀研究議題給予更多關注,為學科建制填補研究隙縫。比如基于社交媒體的微觀政治傳播、地方政治傳播、比較政治傳播、突發公共事件中的政治傳播、新興技術視域下的政治傳播等都是非常重要的議題,有待展開更加深入的討論。

最后,在研究方法方面。在中國政治傳播研究目前存在的多樣化的研究方法中,各類方法在使用上仍存在問題。比如,一些研究方法和研究主題、研究層次不相匹配。因此,一要秉持方法本無優劣的態度,真正從政治傳播研究問題出發,根據研究需要在方法庫中擇取最合適的方法與工具,而非方法先行,以方法帶動問題研究。二要不拘泥于一種研究方法,而要依據議題需要選擇合適的方法組合,并促使各類研究方法相互配合,使理論研究不再是泛泛而談,定量研究的結論也不局限于單個案例。三要不斷推動中國政治傳播研究方法的專業化和規范化發展,提升研究方法運用的質量和技巧,同時積極采納諸如“人工智能”“算法政治”要求的新的數據挖掘、抓取和分析等研究方法。從而將傳統學科建制方法和最新政治學傳播學研究方法相融合,實現研究方法的綜合與突破,為學科建制添磚加瓦。

任重而道遠。中國政治傳播研究目前已經具備了學科發展的基礎與潛質,在信息化和數據化的背景下,隨著中國政治文明的進一步發展,我們堅信,中國政治傳播研究會持續繁榮,但是,延展式的發展模式可能會導致這一領域趨向散亂,甚至會因為學科邊界過于開放而無法形成學術陣地。因此,我們現在的呼吁是:在前期“視界融合”的基礎上實現“學科建制”,盡力吸納國內外“政治傳播學”研究的精華,立足于中國政治傳播現實實踐和經驗智慧,著眼于“百年未有之大變局”所帶來的現實的、可能的政治傳播的劇烈變化,展開新時代“新形態的政治傳播學”的學科體系建構研究。我們期待具有時代創新標志意義的研究成果。

①這個界定是我們從開始研究“政治傳播”初始具有“基石”意義的范疇規定,在現在的政治傳播研究領域具有比較廣泛的影響。見:荊學民,施惠玲.政治與傳播的視界融合:政治傳播研究五個基本理論問題辨析[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2009(4).

② 陳力丹.新聞傳播學:學科的分化、整合與研究方法創新[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2011(4).

③LIN YUTANG.A history of the press and public opinion in China.London:the University of Chicago,1936.

④ 費雯儷,童兵.新中國新聞學建設70年:從“新聞無學”到“顯學”的初現[J].新聞與傳播研究,2019(9).

⑤ 方漢奇.中國歷史上農民起義軍的宣傳活動[J].新聞業務,1957(3).

⑥ 方漢奇.歷代封建王朝對言論和新聞自由的迫害[J].新聞業務,1957(4).

⑦ 朱傳譽.中國民意與新聞自由發展史[M].臺北:正中書局,1974.

⑧ 王中.論宣傳[J].新聞大學,1982(3).

⑨ 祝基瀅.政治傳播學[M].臺北:三民書局,1983.

⑩ 李良榮.宣傳學導論[M].福州:福建人民出版社,1989.

? 劉李勝,時永松.政治宣傳學[M].武漢:湖北人民出版社,1993.

? 邵培仁.政治傳播學[M].南京:江蘇人民出版社,1991.

? 彭蕓.政治傳播:理論與實務[M].臺北:巨流圖書公司,1986.

? 彭懷恩.政治傳播與溝通[M].臺北:風云論壇有限公司,2002.

? 胡逢瑛,吳非.政治傳播與新聞體制[M].臺北:秀威資訊科技股份有限公司,2006.

? 周鴻鐸.政治傳播學概論[M].北京:中國紡織出版社,2005.

? 李元書.政治體系中的信息溝通:政治傳播學的分析視角[M].鄭州:河南人民出版社,2005.

? 陳謙.中國古代政治傳播思想研究[M].北京:中國社會科學出版社,2009.

? 許靜.大躍進運動中的政治傳播[D].北京:北京大學,2003.

? 荊學民,李彥冰.全球化背景下中國政治傳播主體意識研究[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2010(4).

? 潘祥輝.去科層化:互聯網在中國政治傳播中的功能再考[J].浙江社會科學,2011(1).

? 劉建明.天理民心:當代中國的社會輿論問題[M].北京:今日中國出版社,1998.

? 徐培汀.新聞社會學初探[J].新聞大學,1988(1).

?67 68荊學民,施惠玲.政治與傳播的視界融合:政治傳播研究五個基本理論問題辨析[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2009(4).

? 荊學民.政治傳播活動論[M].北京:中國社會科學出版社,2014.? 荊學民.中國政治傳播策論[M].北京:中國傳媒大學出版社,2017.

? 史安斌.政治傳播研究的“行省化”:理論反思與路徑重構[J].國際新聞界,2018(2);史安斌,王沛楠.新全球化時代政治傳播的理論重建和路徑重構[J].中國新聞傳播研究,2017(2);史安斌,楊云康.后真相時代政治傳播的理論重建和路徑重構[J].國際新聞界,2017(9).

? 陸小華.中國政治傳播思維的轉變與優化[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2015(9);朱春陽.政治溝通視野下的媒體融合:核心議題、價值取向與傳播特征[J].新聞記者,2014(11);佟德志.中國政治話語體系的變遷與傳播[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2015(9).

? 荊學民.微觀政治傳播論綱[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2021(7).

? 張愛軍.新媒介技術下中國政治傳播的改變及應對[J].理論建設,2020(2).

? “活動論”政治傳播的標志性著作是荊學民所著《政治傳播活動論》。見:荊學民.政治傳播活動論[M].北京:中國社會科學出版社,2014.

? 圖中T是英文topic的縮寫,表示“議題”。

? 荊學民.當代中國政治傳播研究巡檢[M].北京:中國社會科學出版社,2014.

? 俞可平.政治傳播、政治溝通與民主治理[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2015(9).

? 陸小華.政治傳播策略的研究基點[J].新聞與傳播評論,2019(5).

? 荊學民.事實判斷與價值引導:后疫情時代何種政治“主義”將統攝傳播——一種政治傳播理論視角的思考[J].武漢科技大學學報(社會科學版),2021(3).

? 劉海龍.宣傳:觀念、話語及其正當化:第2版[M].北京:中國大百科全書出版社,2020.

? 葉俊.新聞宣傳概念的歷史及其終結[J].全球傳媒學刊,2016(4).

? 史安斌.政治傳播研究的“行省化”:理論反思與路徑重構[J].國際新聞界,2018(2).

? 李智.當代中國政治傳播研究的方法論現狀及未來發展[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2017(1);盧春龍,馬玉寧.反思政治傳播研究方法:以理論為導向的實證研究[J].新聞與傳播評論,2019(6).

?54白文剛.中國古代政治傳播研究[M].北京:中國社會科學出版社,2014.

? 潘祥輝.宣之于眾:漢語“宣”字的傳播思想史研究[J].新聞與傳播研究,2018(4).

? 謝清果,陳昱成.“風草論”:建構中國本土化傳播理論的嘗試[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2015(9).

? 劉小燕.政治傳播中的政府與公眾間距離研究[M].北京:中國社會科學出版社,2016;劉小燕.中國政府形象傳播[M].山西:太原人民出版社,2005.

? 張焱.宣傳:政黨領導的合法性建構[D].上海:復旦大學,2010.

? 孟天廣,李鋒.網絡空間的政治互動:公民訴求與政府回應性——基于全國性網絡問政平臺的大數據分析[J].清華大學學報(哲學社會科學版),2015(3);邵梓捷.政治傳播視角下《新聞聯播》的宣傳模式分析[J].清華大學學報(哲學社會科學版),2015(3);張濤甫,王智麗.改革開放40年的中國政務傳播實踐[J].新聞與寫作,2018(10).

? 荊學民,寧志垚.重大疫情防控中政治傳播作用的凸顯[J].中國編輯,2020(8);趙潔,荊學民.突發公共衛生事件中政治傳播與健康傳播的關系略論[J].新聞與傳播評論,2021(4);賈哲敏,孟天廣.信息為軸:新冠病毒疫情期間的媒介使用、信息需求及媒介信任度[J].電子政務,2020(5).

? 涂凌波.從“一體化”宣傳到“混合型”傳播:以中國共青團網絡政治傳播活動變遷為中心的討論[J].新聞大學,2019(11);趙立兵,申啟武.從“宣傳”到“對話”:社會主義協商民主的政治傳播進路[J].新聞與傳播評論,2018(3).

? 謝進川.新媒體語境中政治傳播的實踐形態與效力提升途徑分析[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2019(8);朱春陽.新媒體時代的政府公共傳播[M].上海:復旦大學出版社,2014.

? 陳龍.“借題發揮”:社交媒體空間的特殊輿論現象[J].傳媒觀察,2019(11);林淑芳.社群媒體與政治公民參與:網絡政治討論頻率與政治討論異質性的中介角色[J].傳播與社會學刊,2018(44);馬得勇.“匹配效應”:政治謠言的心理及意識形態根源[J].政治學研究,2018(5);LEE F L F,CHAN J M.Digital media activities and mode of participation in a protest campaign: a study of the umbrella movement.Information,communication &society,2016,19(1/2):4-22.

51 段鵬.百年大黨的國際傳播:歷史、經驗與啟示[J].中國記者,2021(11);程曼麗.中國對外傳播的歷史回顧與展望(2009—2017年) [J].新聞與寫作,2017(8).

52 張昆,王創業.疏通渠道實現中國國家形象的對外立體傳播[J].新聞大學,2017(3);范紅.國家形象的多維塑造與傳播策略[J].清華大學學報(哲學社會科學版),2013(2).

53 張毓強,潘璟玲.國家形象的建構與傳播[J].新聞戰線,2021(19);趙永華,王碩.全球治理視閾下“一帶一路”的媒體合作:理論、框架與路徑[J].國際新聞界,2016(9).

55 朱鴻軍,季誠浩.經筵會講:一種中國本土的政治傳播儀式及其演變[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2016(10).

56 程麗紅.意識形態的征戰:清末官方政治傳播之困[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2015(10).

57 袁光鋒.“解放”與“翻身”:政治話語的傳播與觀念的形成[J].新聞與傳播研究,2013(5);彭沖,王炳權.百年來中國共產黨人民民主話語結構的流變[J].探索,2022(2).

58 蘭夕雨,陳金龍.中國共產黨政治話語的演進:從“革命”、“繼續革命”到“改革”[J].中國特色社會主義研究,2014(1);李鋒,孟天廣.策略性政治互動:網民政治話語運用與政府回應模式[J].武漢大學學報(人文科學版),2016(5).

59 王海洲.作為媒介景觀的政治儀式:國慶閱兵(1949—2009)的政治傳播學研究[J].新聞與傳播研究,2009(4);鈕則勛,莊伯仲.臺灣主要報紙政治漫畫之分析:以2004年立委選舉期間為例[J].選舉評論,2010(8).

60 荊學民.微觀政治傳播論綱[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2021(7);陳堂發.新聞媒體與微觀政治:傳媒在政府政策過程中的作用研究[M].上海:復旦大學出版社,2008;BEI Q,STR?MBERG D,WU Y H.Why does China allow freer social media? Protests versus surveillance and propaganda.Journal of economic perspectives 2017,31(1): 117-40.

61 謝進川.算法算計:算法傳播的公共性限度及公眾應對策略[J].南京社會科學,2021(8);張愛軍,梁賽.大數據的政治媒介功能及其倫理邊控[J].學術界,2019(12).

62 劉大明,徐艷.宋代邸報的新聞活動探析:圍繞政治信息傳遞相關問題而展開[J].國際新聞界,2012(2);黃旦.耳目喉舌:舊知識與新交往——基于戊戌變法前后報刊的考察[J].學術月刊,2012(11).

63 潘祥輝.“秦晉之好”:女性作為媒介及其政治傳播功能考[J].國際新聞界,2018(1).

64 蘇穎,于淑婧.權威性溝通及其變革:中國共產黨百年政治傳播制度變遷研究[J].政治學研究,2021(4);蘇穎.守土與調適:中國政治傳播的制度結構及其變遷[J].甘肅行政學院學報,2018(1).

65 郎勁松,侯月娟.現代政治傳播與新聞發布制度[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2004(3);孟建,李曉虎.中國政府新聞發布制度的理論探析[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),2007(3).

66 陳謙.中國古代王朝政治傳播制度研究[M].北京:中國社會科學出版社,2016;鄧小南.政績考察與信息渠道:以宋代為重心[M].北京:北京大學出版社,2008.