企業函證數字化的相關思考和探索

| 萬俊杰

一、背景

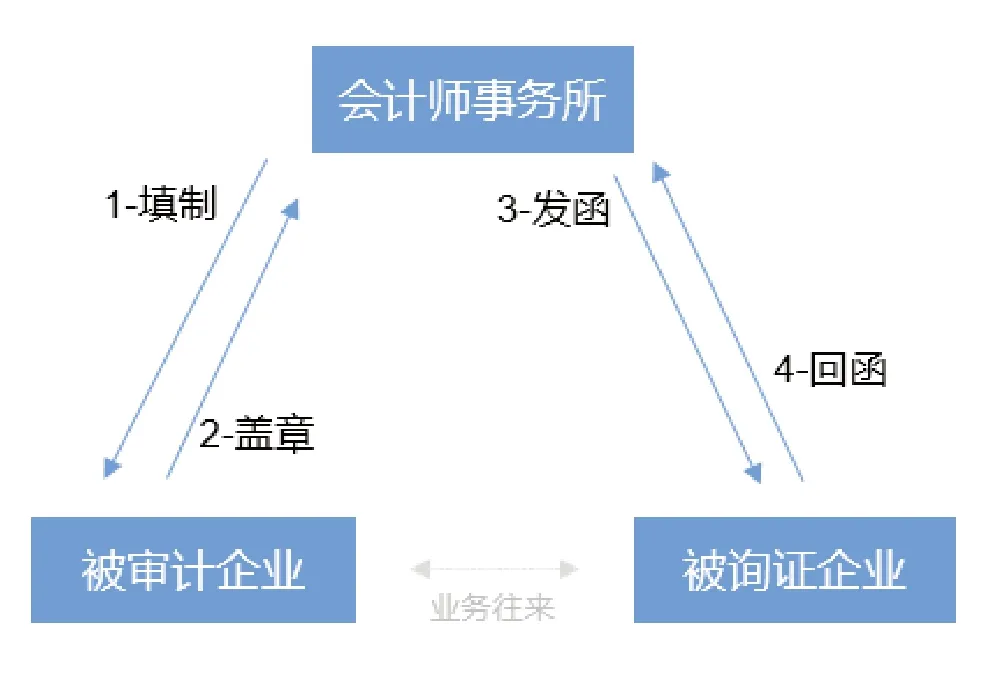

函證是一種常用的審計程序和方法,一般是指注冊會計師直接從第三方(被詢證者)獲取書面答復作為審計證據的過程。通常情況下,恰當地設計和實施函證程序,可以為相關認定提供與被審計企業內部證據相比更為可靠的審計證據,同時也是應對舞弊風險的有效方式之一。函證根據被詢函對象不同大致可分為銀行函證、企業函證等,本文討論企業函證。企業函證業務邏輯如圖1所示。

圖1 函證業務邏輯

傳統的函證采用紙質打印、郵寄或快遞方式完成,作為一種典型的信息服務,傳統方式離數字化還有相當長的一段“鴻溝”。2020年9月,財政部、人民銀行、國務院國資委、銀保監會、證監會、國家檔案局、國家標準化管理委員會《關于推進會計師事務所函證數字化相關工作的指導意見》(財會〔2020〕13號)指出,“函證紙質打印、交換、保存的傳統方式,已明顯滯后于當前信息化發展水平,也難以滿足審計工作的需要。”2021年8月,國務院辦公廳印發《關于進一步規范財務審計秩序 促進注冊會計師行業健康發展的意見》(國辦發〔2021〕30號),要求加快推進函證集約化、規范化、數字化進程,利用信息技術解決函證不實、效率低下、收費過高等問題,支持提升審計效率和質量。

數字經濟形態下,數字函證是數字技術與實體經濟融合、覆蓋全部市場主體、具有普惠價值的新興在線服務典型場景。近年來在財政部、中注協等主管部門積極推動下,會計師事務所、數字化技術供應商等積極嘗試,對于數字函證監管有期待、市場有需求、供給有嘗試、技術在成熟,打通企業函證數字化,已進入“最后一公里”。

二、紙質/數字方式下企業函證控制措施的變化分析

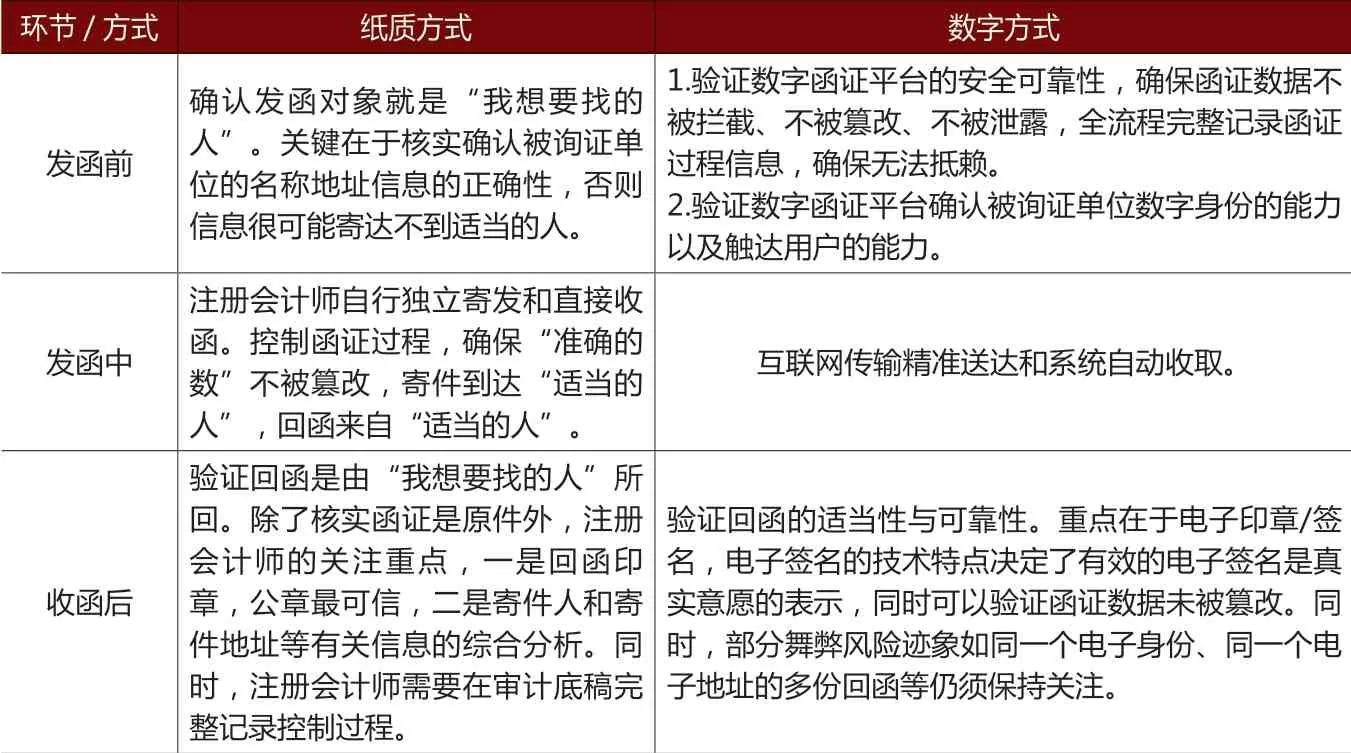

《中國注冊會計師審計準則問題解答第2號——函證》詳細解答了與函證有關的實務問題,提示注冊會計師在設計和實施函證程序時需要關注和考慮的事項,包括在數字函證方式下的特殊考慮。本文基于問題解答第2號,對紙質/數字方式下函證的控制措施及其變化進行分析(表1)。

表1 紙質/數字方式下函證的控制措施及變化

無論是紙質方式還是數字方式,實際上都不改變函證程序的有關要求和目的,只是函證方式方法與實現路徑的變化。但是方式方法和路徑的變化,會導致控制點和控制措施發生相應變化。相比紙質方式,數字函證的控制措施主要依賴于數字技術,在控制環節和控制層級上發生了重要變化:函證相關方身份真實性風險、回函的適當性風險、信息傳輸安全性風險、控制過程的完整記錄風險等,上述函證風險的控制主要依靠第三方數字函證平臺完成,因此評估第三方數字函證平臺的安全可靠性就成為數字函證最重要的控制措施。而這項工作通常:一是需要在發函前完成,控制環節前移;二是需要在會計師事務所層面實施,無需由單個審計項目組來實施,控制層級提升。

函證控制的這種變化,導致數字方式顯著優于紙質方式,有利于實現函證的集約化、規范化管理,提高函證控制的有效性,規范財務審計秩序。與此同時,數字函證方式還有利于加快會計師事務所一體化管理步伐。2022年5月,財政部印發《會計師事務所一體化管理辦法》(財會〔2022〕12號),要求會計師事務所建立并有效實施實質統一的管理體系。數字函證方式實現函證業務一體化管理,將是會計師事務所在審計質量和風險控制方面實現一體化管理的重要抓手。

三、打通企業函證數字化“最后一公里”的關鍵點

基于上述函證控制措施的重要變化,結合當前市場實際進展,打通企業函證數字化“最后一公里”,存在以下幾個層面的關鍵點:

1.法規層面。數字技術應用方面,《數據安全法》《網絡安全法》《電子簽名法》等為數字經濟發展保駕護航,《“十四五”數字經濟發展規劃》明確了發展要求、目標與措施。函證數字化應用方面,《中國注冊會計師審計準則問題解答第2號——函證》為函證數字化掃清了準則方面的障礙。2020年以來,財會〔2020〕13號、國辦發〔2021〕30號、注冊會計師法修訂草案(征求意見稿)、會計改革與發展“十四五”規劃綱要、注冊會計師行業“十四五”發展規劃等與行業發展相關的政策文件都明確支持推動函證數字化。財政部、中注協對企業函證數字化一直保持關注、支持和推動,2022年還是行業“數字化建設年”。政府部門推動數字經濟發展和產業數字化轉型的決心和努力清晰可見。

但是在會計師事務所看來,應用數字函證方式仍然需要在法規、準則方面獲得具體而明晰的指導,特別是針對控制措施、控制環節、控制層級的變化,注冊會計師應如何具體應對才能保證數字函證控制有效。

2.技術層面。函證相關方身份真實性風險、回函的適當性風險、信息傳輸安全性風險、控制過程的完整記錄風險等數字函證風險的控制措施,在技術層面已經具備有效的解決方案。但是,很難有一個完美的技術解決方案能夠“藥到病除”,解決紙質方式的所有痛點且不帶來新的風險。即便如此,通過多種數字技術或是數字技術疊加其他審計方法、審計程序的綜合運用,有效消除注冊會計師對數字函證方式合規問題的擔憂是完全可行的。數字技術與注冊會計師行業的融合,將為數字經濟形態下注冊會計師行業的發展帶來新的發展格局。結合對注冊會計師執業界部分專業人士的訪談,注冊會計師當前普遍關注的技術應用風險,一是電子簽名在實際應用中的法律有效性風險;二是函證業務(回函)操作授權有效性的風險。

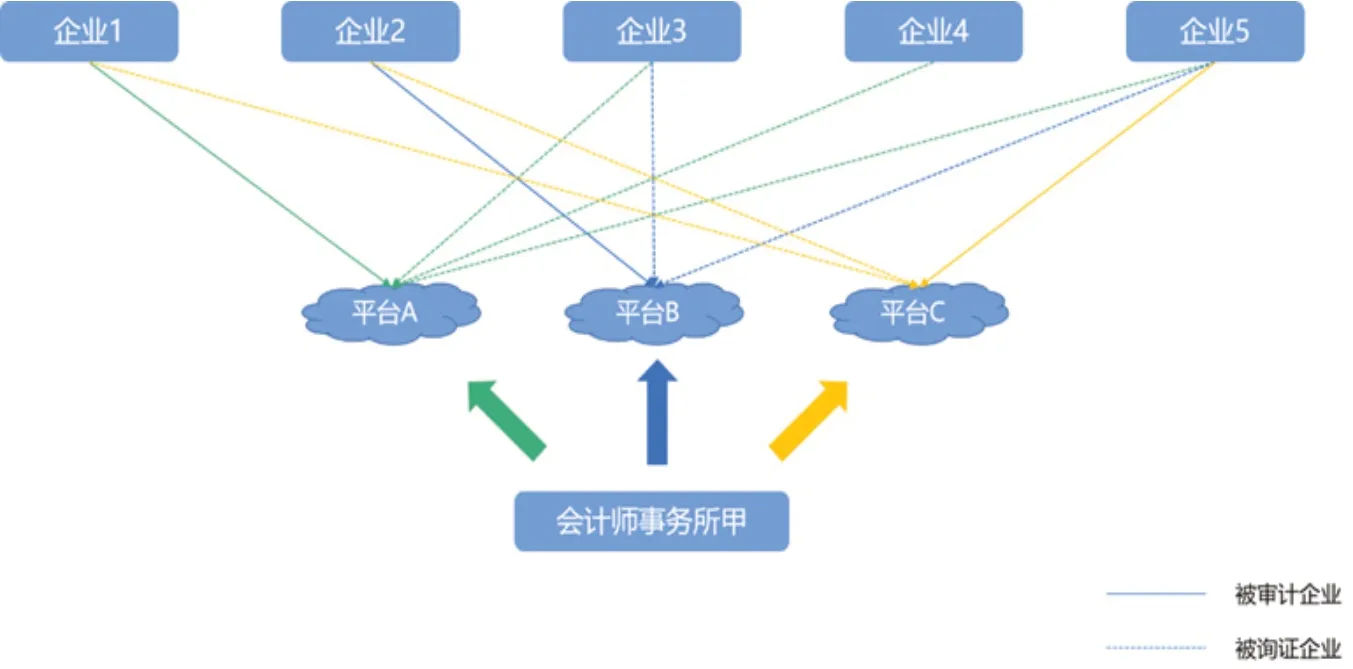

3.用戶層面。除了會計師事務所,企業(被審計企業和被詢證企業)也是數字函證平臺的使用者,特別是被詢證企業屬于被動使用者。除了企業的配合意愿這個傳統老大難問題外,數字函證雖然可以精準識別企業身份、精準將數字函證一秒送達,但是又帶來一個關鍵問題:企業如何接入數字函證平臺?全國市場各類企業主體超過4800萬家,如此龐大的用戶群體如果采取身份驗證注冊接入平臺的方式,任何一家平臺都很難在短時間內擁有足夠的用戶規模。與此同時,市場上可能存在多個數字函證平臺,會計師事務所、被審計企業、被詢證企業需要在同一平臺操作才能實現一封數字函證的發函、授權、回函、收函全過程。企業數量如此龐大,每一家被詢證企業可能需要回復來自不同被審計企業(分別接入不同的數字函證平臺)的函證。理論上,市場上有幾家數字函證平臺,企業就需要接入幾家,這樣才能實現任何被審計企業和被詢證企業之間函證路徑的暢通(邏輯解釋如圖2所示)。果真如此的話,企業數字函證規模化幾乎難以實現。

圖2 函證路徑邏輯

4.思維層面。數字化轉型不是輕而易舉的事情。會計師事務所同樣存在不愿轉、不敢轉、不想轉、不會轉的問題。目前行業內普遍存在的一種思維認識:會計師事務所認為想轉愿轉,但是監管部門沒有明確能不能轉、轉了之后認不認,所以不敢轉不會轉;監管部門認為已經發文支持轉,政策無障礙,準則也清晰,愿不愿意轉怎么轉是事務所經營范疇的決策。會計師事務所存在這種思維習慣,一個可能的原因是會計師事務所當前面臨的監管環境嚴,民事賠償責任重,函證問題又是容易受到監管部門關注和處罰的事項。因此盡管紙質函證方式繁瑣復雜,成本高風險大,會計師事務所仍然不敢在數字化轉型上輕易說轉就轉。實際上,數字化轉型需要會計師事務所培養數字思維,也需要監管部門樹立數字思維,更需要兩者之間思維的協調配合碰撞。

四、企業函證數字化可能的解決方案

關于法規層面和思維層面問題的解決,不是“一時之功”。需要業務主管部門給予更多信心上的支持、操作上的指導以及使用上的包容,需要市場主體思維的轉變、主動的嘗試。如果函證集約化、規范化、數字化、智能化是方向,相關各方應當鼓勵、支持、指導和包容。擁抱數字經濟,應當成為主動的戰略選擇。

關于技術層面和用戶層面的問題,需要“仁者見仁”。目前市場上存在多種解決方案。總體而言,基于電子營業執照的方案可能是一個更優的解決方案。電子營業執照是指由市場監管部門依據國家有關法律法規、按照統一標準規范核發的載有市場主體登記信息的法律電子證件。電子營業執照與紙質營業執照具有同等法律效力,是市場主體取得主體資格的合法憑證。2018年,國家市場監管總局印發《電子營業執照管理辦法(試行)》(國市監注〔2018〕249號),推動電子營業執照規范管理與應用。電子營業執照具備電子證照、身份認證、電子簽名三大功能,基于電子營業執照的解決方案優勢在于:

1.身份驗證的真實性。電子營業執照是市場主體取得主體資格的合法憑證,能夠有效進行市場主體身份認證和證明。電子營業執照的下載、使用,采用真實身份信息登記制度,因此實人、實名、實照的使用原則可以同時解決企業身份認證和授權持照人個人身份驗證,并且有效確認持照人和市場主體之間的授權關系。國務院辦公廳《關于加快推進電子證照擴大應用領域和全國互通互認的意見》(國辦發〔2022〕3號)將營業執照定位為身份信任源點,鼓勵拓展電子營業執照、電子簽名和電子印章在涉企服務領域的應用。

2.電子簽名和回函的適當性。電子營業執照具有電子簽名功能和防偽、防篡改、防抵賴等信息安全保障特性,符合《電子簽名法》可靠的電子簽名特征。市場主體法定代表人領取電子營業執照后,可自行或授權其他證照管理人員保管、持有、使用。市場主體對其電子營業執照的管理和授權使用行為的合法性、真實性、合理性等負責。因此,在身份驗證同時解決持照人身份和市場主體身份真實的情況下,利用電子營業執照進行數字簽名,能夠代表簽署人的身份真實、意愿真實、授權有效、法律認可。

3.用戶規模和使用的便捷性。電子營業執照全國統一標準規范、統一版式格式,能夠覆蓋全國所有4800萬家各類企業主體,目前市場已有超過一半的企業主體領取使用。電子營業執照無須依賴其他介質,使用智能手機登錄國家市場監管總局電子營業執照小程序即可領取、下載和使用,使用電子營業執照登錄數字函證平臺,無須注冊、無須安裝、無須額外成本,安全、方便、快捷,真正實現“一網通用”“一照直達”。

基于電子營業執照的企業數字函證解決方案,能夠有效驗證企業和回函人員身份真實性和適當性,能夠覆蓋所有企業主體,能夠實現企業端用戶免注冊免安裝安全快捷辦理函證業務,將是打通企業數字函證“最后一公里”的有效解決方案。企業數字函證的順利實現,將是數字技術與實體經濟融合,惠及注冊會計師行業和全國企業主體的典型應用,是數字經濟新業態新模式發展的努力方向。