洛陽市醫療機構“互聯網+護理服務”開展情況及影響因素

陳利穎,李 靜,趙杰剛

1.洛陽職業技術學院,河南 471000;2.河南科技大學;3.河南科技大學第一附屬醫院

2000 年,我國就已邁入老齡化國家的行列。洛陽市也于2006 年提前進入老齡化社會[1]。洛陽市第七次全國人口普查數據顯示:截至2020 年11 月1 日,洛陽市常住人口中60 歲及以上人口為129.19 萬人,占18.31%,其中65 歲及以上人口為91.52 萬人,占12.97%[2]。與第六次全國人口普查相比,60 歲及以上人口的比重上升6.06 個百分點,65 歲及以上人口的比重上升4.86 個百分點,老齡化程度進一步加深。為積極應對人口老齡化,國務院已明確提出要大力發展老齡化事業,推行養老服務信息化、智能化[3]。國家提倡社區護理、上門助診護理等不同服務模式,以滿足居家護理需求[4]。2019 年2 月國家衛生健康委員會發布《“互聯網+護理服務”試點工作方案》[5],鼓勵醫療機構開展以互聯網等信息技術為平臺,構建“線上預約”和“線下服務”有效對接的護理服務,積極探索居家上門護理服務新模式。目前,已開展試點的北京、上海、廣州等經濟發達地區對“互聯網+護理服務”制定了相關政策[6-10],對服務內容、收費等進行規范。2017 年洛陽市入選全國19 個智慧健康養老應用示范基地,著力構建具有洛陽特色的“互聯網+”社區居家養老服務模式。本研究通過調查洛陽市醫療機構居家護理及“互聯網+護理服務”的開展現況,以期幫助醫療機構梳理現實困境,為政府有關部門制定鼓勵政策、協調養老資源配置提供參考,為今后相關實踐奠定基礎。

1 對象與方法

1.1 對象 采用便利抽樣的方法,于2020 年9 月—2021 年1 月在洛陽市各縣、區選擇1 所或2 所具有代表性的醫院進行調查,共抽取我市九縣六區9 所醫療機構11 名負責人。納入標準:①二級及以上醫院;②護理部主任或主管居家護理服務的相關負責人;③愿意參與本研究且能完成研究。

1.2 調查工具 在文獻回顧的基礎上,依據調查內容設計醫療機構“互聯網+護理服務”開展情況調查問卷,通過預調查,形成正式問卷。調查問卷包括兩部分:①醫療機構一般情況,收集調查對象的職務、年齡、性別、學歷等一般人口學資料以及該醫療機構類型、醫院級別等資料;②“互聯網+護理服務”開展情況,主要調查醫療機構居家護理開展基本情況(是否開展居家護理服務、開展的時間、服務項目數、服務最多的項目)、居家護理服務基本條件、居家護理服務過程管理情況等。

1.3 資料收集方法 嚴格遵循擬定的納入標準,針對醫療機構中“互聯網+護理服務”項目管理者進行正式現場調查。為確保數據的準確性及有效性,問卷當場發放并回收,調查結束后及時清點問卷并編碼,量表條目缺項超過10%及整版統一作答的問卷按無效量表予以剔除,回收問卷均為有效問卷,有效回收率為100%。資料分析過程中用字母及數字進行編號代替醫院名稱及受訪者姓名。

1.4 統計學處理 采用Excel 軟件對問卷調查獲得的數據資料進行錄入整理。

2 結果

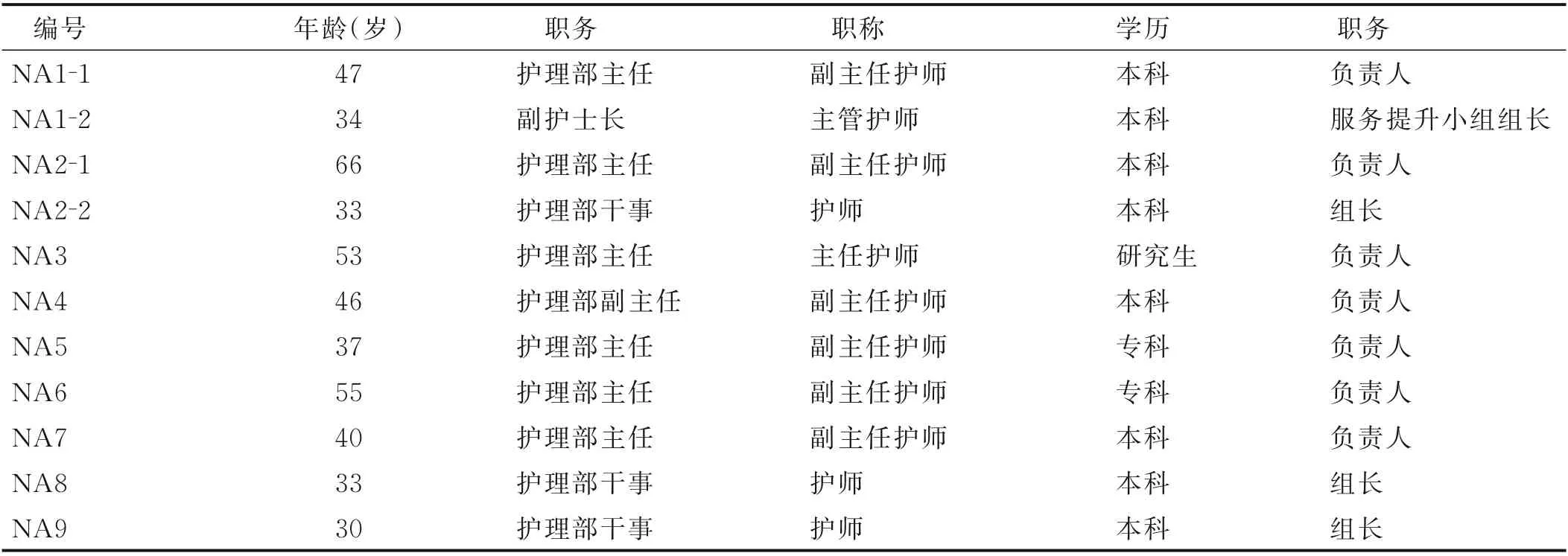

2.1 受訪單位及受訪者一般資料 9 所醫院均為綜合醫院,其中二級醫院4 所,三級醫院5 所;民營醫院3所;11 名相關負責人均為女性,其他一般情況詳見表1。

表1 受訪者一般資料

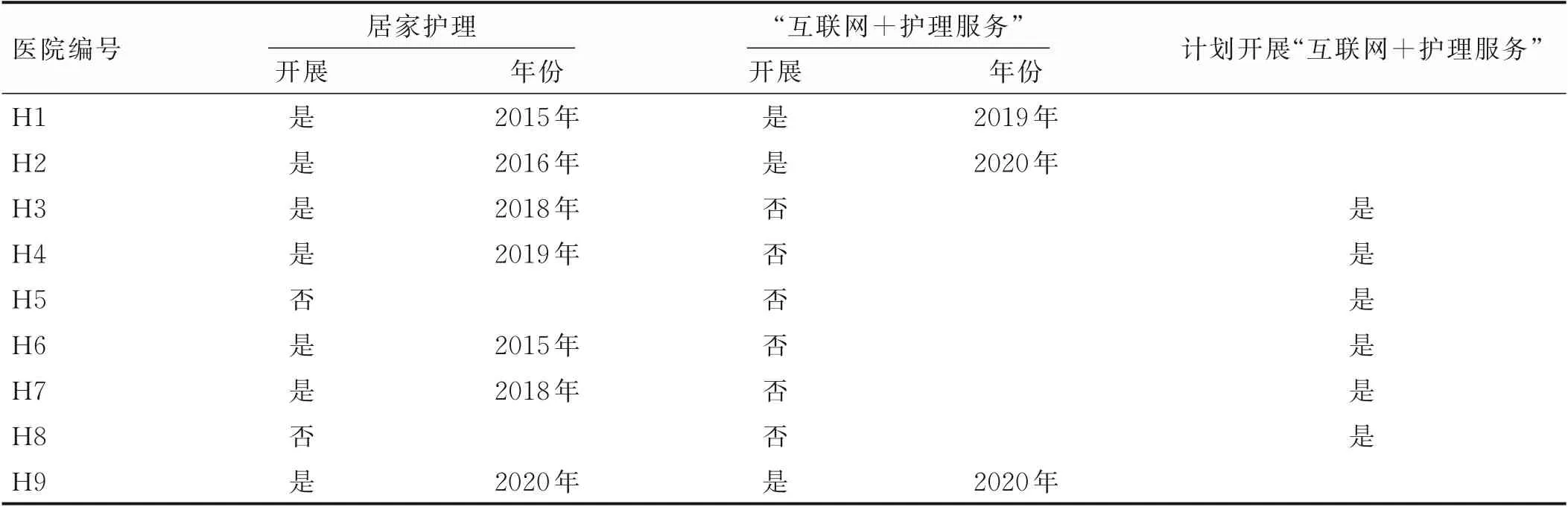

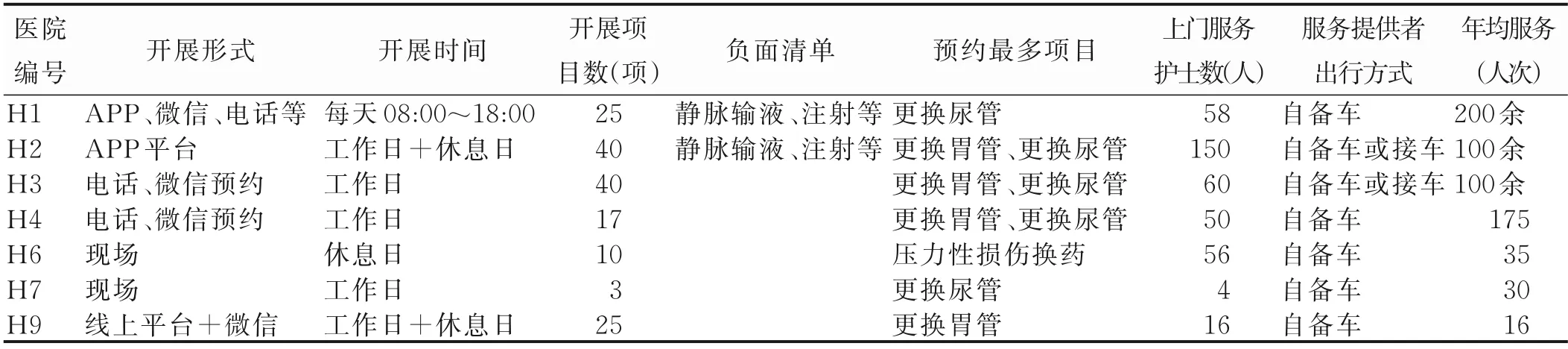

2.2 洛陽市醫療機構居家護理開展情況 7 所醫療機構開展了上門護理,最早始于2015 年;但開展“互聯網+護理服務”的醫院有3 所,其中最早始于2019 年,詳見表2。開展居家護理服務的7 所醫院開展項目數為3~40 項,其中更換胃管和更換尿管預約最多;服務時間方面,6 所醫院利用工作日提供服務,在休息日提供服務的醫院有4 所;參與服務護士人數為4~150 人,年均服務16~200 余人次;提供服務時多為出診護士自備車前往。詳見表3。

表2 洛陽市醫療機構居家護理開展基本情況

表3 洛陽市醫療機構居家護理開展項目情況

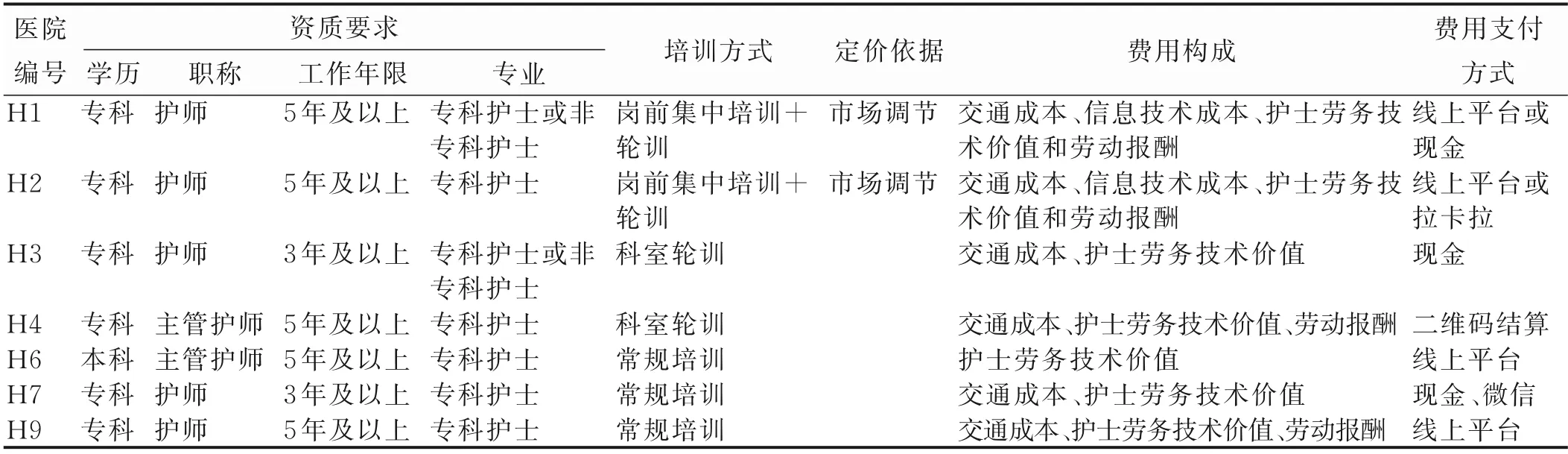

2.3 洛陽市醫療機構“互聯網+”居家護理服務基本條件 未使用APP 的H3、H4 醫院單次收費為30~40元,出診護士并未有額外的勞務報酬;而開展“互聯網+”居家護理服務的H1、H2 醫院單次服務收費為150~200 元;服務護士資質方面,護士均有護師及以上職稱,均接受了不同形式的培訓。詳見表4。

表4 洛陽市醫療機構居家護理服務基本條件

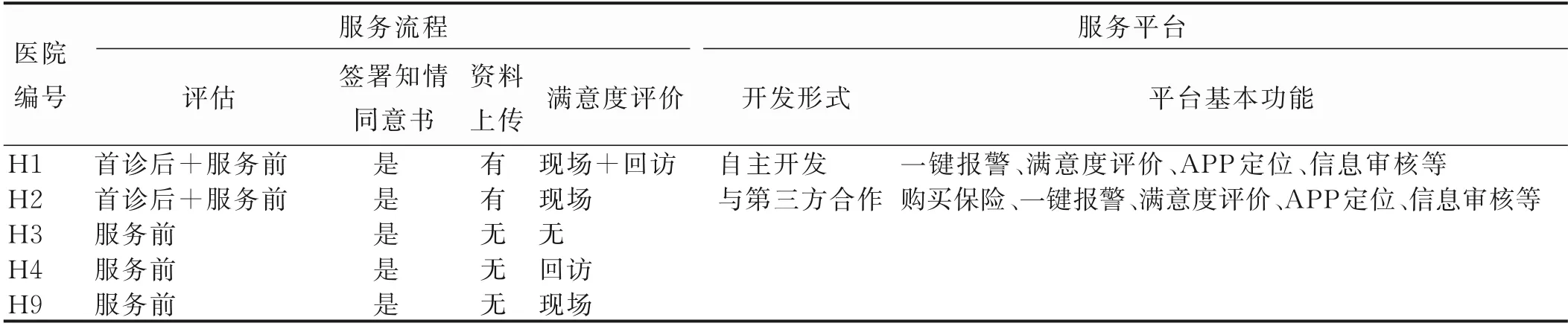

2.4 洛陽市醫療機構居家護理服務過程管理情況 服務流程方面,開展有居家護理服務的7 所醫院中有5 所醫療機構均有在服務前對服務需求、病情及健康狀況進行動態評估,均告知服務對象操作中可能出現的風險并簽署了知情同意書。H1、H2 兩所醫院還要求在首診后對病人的身份以及醫療信息進行評估。服務平臺方面,“互聯網+”服務平臺開發是自主或與第三方合作完成的,設置有一鍵報警、滿意度評價、APP 定位、信息審核等基本功能。詳見表5。

表5 洛陽市醫療機構居家護理服務過程管理情況

2.5 影響因素 針對影響“互聯網+護理服務”開展促進因素的調查,在管理者心目中排在首位的是單位的支持,其次是政府政策支持;同樣,沒有政策支持也是實踐者心目中排在首位的影響開展的阻礙因素;而“互聯網+護理服務”開展中管理者最擔心的是護理安全問題。

3 討論

3.1 醫療機構居家護理服務開展較成熟,但“互聯網+護理服務”開展率不高 2015 年,調查的H1 醫院是洛陽市最早開展居家上門護理的醫院,目前,大多數受訪醫療機構均響應國家政策號召開展了此項服務,但僅有3 所醫院開始借助“互聯網+”平臺提供居家護理服務。本次調查顯示,醫院規模越大、級別越高,開展“互聯網+護理服務”的時間并不一定越早,如H5醫院,在洛陽市醫院中規模最大,服務面向最廣,但并未開展“互聯網+護理服務”;而一些規模小的、服務老社區的醫院更早開展“互聯網+護理服務”,除了因老社區老年人群、慢性病病人更多,這些醫院發揮自身服務社會的功能外,同時也考慮自身發展而開展“互聯網+護理服務”,如H2 醫院,該醫院較早開展了“互聯網+護理服務”,為高齡、半失能、失能、慢性病、康復期等特殊疾病行動不便的人群提供上門護理服務,借助互聯網,滿足不同人群多元化、不同層次的健康照護需求,提高病人生存質量;預約出診最多的服務項目是更換胃管、尿管,可以看出,使用服務的多是臥床病人家庭。本次調查中不同醫院居家護理年均服務人次的差別也從側面說明,“互聯網+護理服務”知曉率及接受率較低,再加上服務中護理勞動價值未能充分體現,這些問題均影響了“互聯網+護理服務”的開展率。

3.2 “互聯網+”居家護理服務基本條件及服務過程管理均符合國家相關要求 洛陽市已經開展“互聯網+”居家護理服務的均為具有資質的醫療機構,按要求選派相應工作年限、職稱、資質的護士出診,在上門服務開展之前針對居家護理也都進行了培訓。服務過程也都有規范的流程,重視告知、評估等重要環節,通過現場滿意度調查及電話回訪,了解病人對服務質量的評價,持續改進服務質量。護士資質、流程、平臺使用、價格及支付機制等均符合國家相關要求,可以保障居家護理安全。

3.3 開展項目、服務時間、人力資源配置并不統一 本次調查顯示,目前醫院開展的居家護理服務項目數量為3~40 項,且僅有兩所醫院居家服務有負面清單,服務參與護士人數上也有較大差異,有的醫院要求護士在休息日提供居家護理服務。說明在開展項目、服務時間、人力資源配置方面未有統一規定或規范,醫院都是根據自己實際情況設定,可能會造成護理安全無法保證、護士付出與回報不等價以及人力資源浪費等問題。應在保障護患雙方利益的情況下,將更專業且必要的服務項目納入服務清單,設置負面清單保障安全,合理調配人力資源,保障護士勞動價值,規范服務項目、時間、人力資源配置,保證“互聯網+護理服務”順利開展。

3.4 護理安全問題依舊是服務實踐中關注的重點 護理安全影響護理服務質量,也是“互聯網+護理服務”開展最重要的影響因素。“互聯網+護理服務”實踐中服務環境變化,服務過程中病人可能出現突發狀況,出診急救物品、人員配備均不如院內充分,能否及時處置及搶救,會對病人安全產生顯著影響。脫離執業環境也使出診護士處于弱勢,借助線上平臺進行預約服務,也對護士構成人身安全的隱形威脅,交通安全也是影響護士安全不可控因素之一。醫療機構應充分考慮服務中存在的這些安全風險因素,通過多種手段保障護患安全,如統一崗前培訓、充分評估、告知風險并簽署知情同意書、留存上傳資料等,從服務流程各環節規范服務。“互聯網+”服務平臺也設置有一鍵報警、滿意度評價、APP 定位、信息審核等基本功能,保障護理安全。

4 小結

醫療機構“互聯網+”居家護理在國內尚處于摸索階段,開展率不高,亟待推廣開展,在積極探索并實踐“互聯網+護理服務”模式過程中也有許多問題需要解決,應從政策環境、服務規范、護理安全等方面進行實踐探索,為其開展創設更便利的條件。本研究僅選擇洛陽市、縣區部分醫療機構進行調查,樣本局限,為使評價證據更客觀可靠,在今后的研究中應擴大調查范圍及樣本量,并對實踐服務者、使用者進行質性體驗研究,挖掘影響服務實踐最根本的問題。