課程思政融入內科學教學的應用效果

李 焱 李蘇華▲ 柴讓措 王學紅

1.青海大學附屬醫院消化內科,青海西寧 810000;2.青海民族大學馬克思主義學院,青海西寧 810000

《高等學校課程思政建設指導綱要》提出“落實立德樹人根本任務,必須將價值塑造、知識傳授和能力培養三者融為一體、不可割裂”。該指導綱要闡明了課程思政建設的本質內涵,為國內高等教育和人才發展指明了新方向,高等院校培養出的人才除了具備“硬實力”,即知識與能力,還應當注重“軟實力”,即正確的價值導向。醫學類專業,尤其是臨床醫學專業,培養的人才絕大多數將來會從事臨床醫療工作,培養德才兼備的醫學生是高等院校醫學專業的重要使命。醫學生要時刻抱有家國情懷,深刻意識國家和社會的強大與安寧,需要人民健康,而保障人民群眾的身體健康和生命安全,則是我們每一位醫者的重要使命。但是,重“技”輕“道”的培養現象在現階段高校教育中普遍存在。由此可見,將思政元素融入醫學專業課程教學并實踐具有深遠的教育意義與社會價值。

“內科學消化系統疾病”課程思政建設,就是教師將消化系統疾病課程專業知識與其中蘊含的思想政治元素有機融合,在傳道授業解惑的過程中,使學生們通過課程學習不僅掌握專業知識、實踐操作,更加注重個人品德、職業素養修為,啟發科研思維,在日后從事臨床工作時做到全心全意為患者服務,為國家醫療事業發展奉獻自己的力量。本文以內科學消化系統疾病潰瘍性結腸炎章節為例,通過挖掘課程中所蘊含的上述思政元素,并融入教學設計與實踐,通過課后對醫學生進行問卷調查、訪談,探討課程思政融入醫學專業課程內科學教學的應用效果。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2021年9月至12月于青海大學附屬醫院消化內科實習輪轉的醫學生作為研究對象。納入標準: ①青海大學臨床醫學專業全日制本科在讀學生;②輪轉計劃2021年9月至12月于青海大學附屬醫院消化內科輪轉;③對本研究知情同意,并承諾課后認真填寫問卷并參與訪談。排除標準:①異地實習生、研究生、進修生等非全日制本科在讀學生;②依從性差,出勤不佳者。本研究符合醫學倫理學基本原則。按學號末位奇偶分為觀察組和對照組,每組各28 名。對照組中,男4 人,女24 人;年齡20~22 歲,平均(20.75±0.70)歲;政治面貌:中共黨員4 人(14.3%),共青團員18 人(64.3%),群眾6 人(21.4%)。觀察組中,男8 人,女20 人;年齡20~22 歲,平均(20.89±0.79)歲;政治面貌:中共黨員8 人(28.6%),共青團員18 人(64.3%),群眾2 人(7.1%)。兩組學生的一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 對照組采用常規教學

通過采用常規教學,通過講授法、基于問題教學法(problem-based learning,PBL)、基于案例教學法(case-based learning,CBL),圍繞課程目標及教學大綱,由教學經驗豐富的講師進行專業知識授課。

1.2.2 觀察組采用課程思政教學

1.2.2.1 課程思政元素挖掘與融合 潰瘍性結腸炎是由多種病因引起的、異常免疫介導的腸道慢性及復發性炎癥,具有終生復發傾向。本病多見于20~40 歲青壯年,病情反復,往往給患者帶來經濟、生活、工作、精神心理等多方面的負擔,同時也增加了國家、社會的醫療資源消耗。本病病因及發病機制尚不完全明確,目前認為是由環境、遺傳、腸道微生態、免疫多因素相互作用所致。由于目前治療藥物存在相關風險,而本病病情有終生復發傾向,所以治療療程不確切。因此,本病嚴重影響患者健康生命質量,是一種致殘性疾病。只有醫生對患者進行規范化的診斷與治療,加強患者隨診,給予患者關愛,建立良好醫患關系,幫助患者增強自信心與依從性,才能收獲更好的治療效果,在極大程度上節約國家、社會醫療資源。好的療效,一半源自醫生的規范診治,一半源自患者的信任依從。醫學生們除了要學好專業知識,做到診治的規范化,還要關注心身共患,懂得換位思考,具備高尚的醫德醫風,擅于溝通,構建和諧的醫患關系,才能真正讓患者受益。國內外許多學者從事該領域的研究,目前最熱門的就是腸道微生態與免疫炎癥反應通路在潰瘍性結腸炎發病機制和治療方面的研究。最新的研究前沿,當中蘊含著專家學者們堅韌不拔的科研精神、科學嚴謹的科研思維。新興的治療方法與進展,既體現出臨床研究的重要貢獻價值,又蘊含著成果轉化的重要生命價值。

1.2.2.2 教學實踐 通過講授法、PBL、CBL 教學法,結合前期挖掘專業課程思政元素,由同一位教學經驗豐富的講師在圍繞課程目標及教學大綱的基礎之上,將課程中所蘊含的醫德醫風、人文關懷、醫患溝通、科研精神等思政元素融入專業知識中進行授課,在PBL、CBL 教學過程中,啟發、引導學生思索人文關懷、關注醫患溝通,尤其是結合負面案例吸取其中經驗教訓。

1.3 觀察指標及評價標準

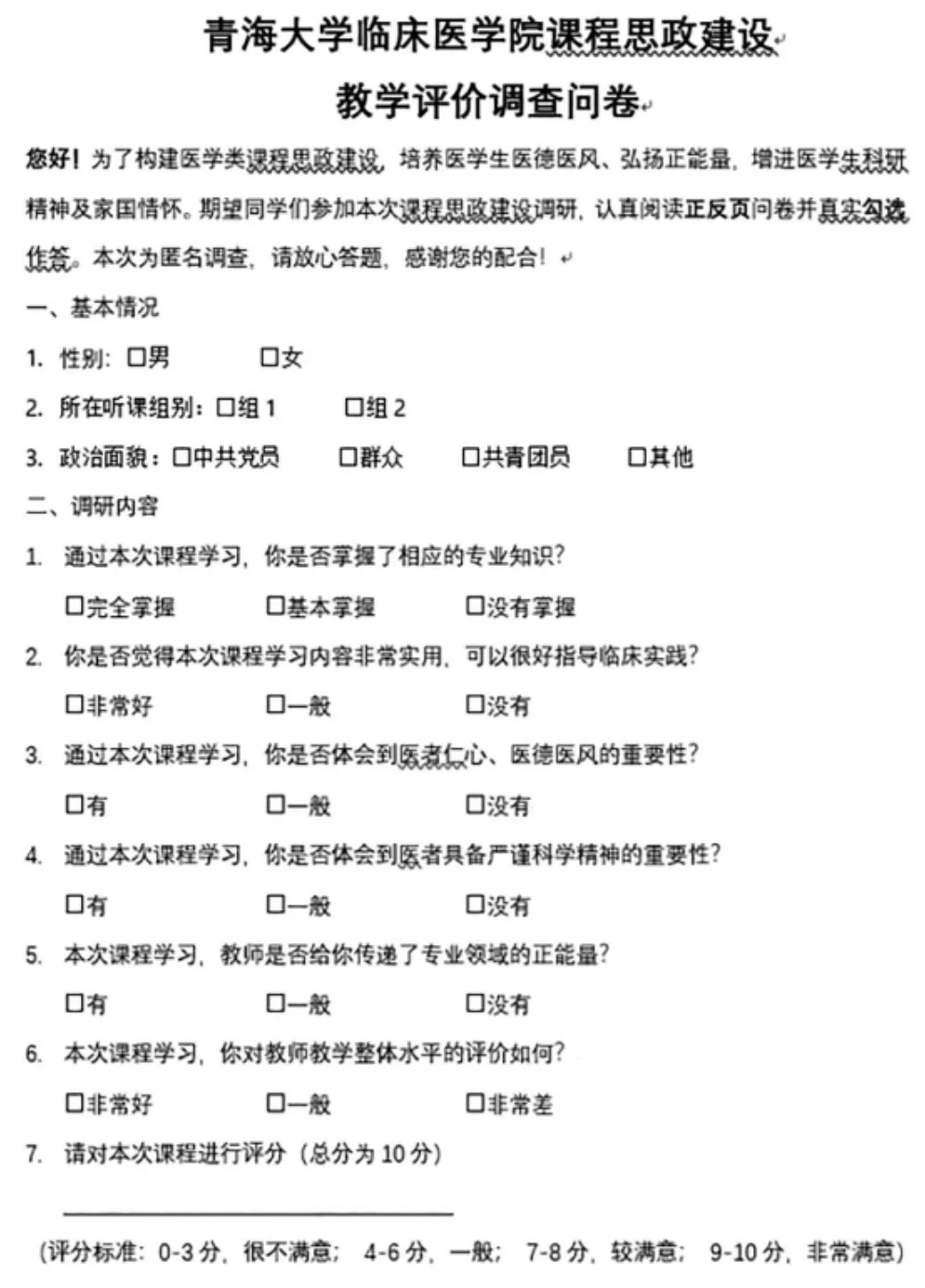

采用問卷調查學生的基本情況及相關調研內容,比較兩組的專業課程評價、課程思政評價、教師評價、課程評分。問卷Cronbach′s α 系數為0.788,問卷條目之間的一致性較好,見圖1。

圖1 調查問卷

1.4 統計學方法

2 結果

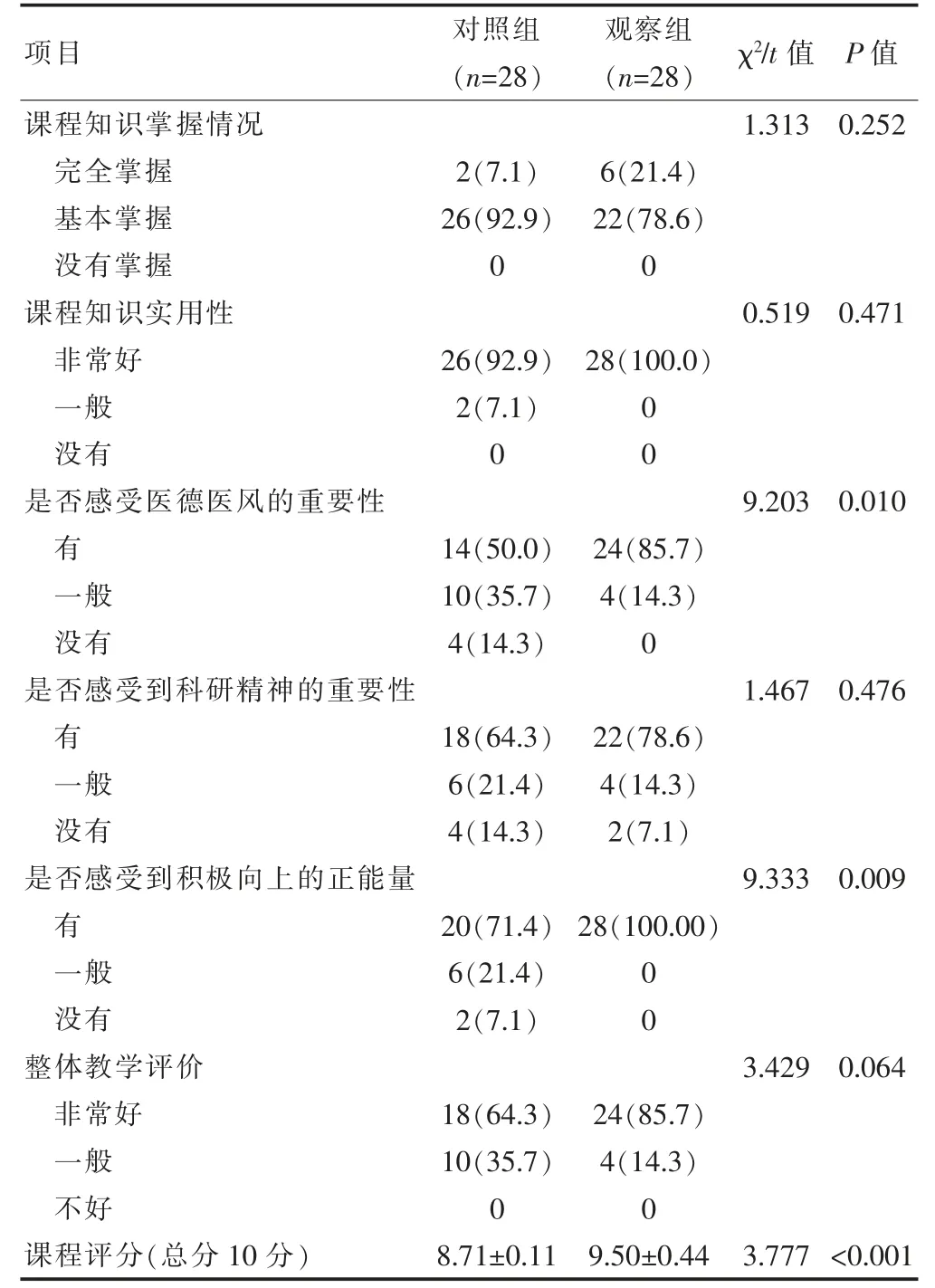

兩組學生在專業課程知識掌握情況、課程知識實用性、科研精神感受及整體教學評價方面比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組能感受到醫德醫風重要性和課堂正能量者占比高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組課程評分高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)(表1)。

表1 56 名醫學生對課程教學評價[n(%)]

3 討論

3.1 學生訪談

學生訪談結果發現多數醫學生都深知醫學專業培養的人才是專業技術人員,在橋梁課程學習階段較為看重專業知識的掌握、實用性及相關科研探索。大家普遍反饋,通過教師精心設計,將思政元素融入專業課程教學,課堂氛圍更加活躍,對教師授課能力一致好評,尤其是教師結合個人臨床醫療經歷授課,讓學生感受到了強烈的職業榮譽感與使命感,有助于增進醫學生對病患的關懷精神和對醫學的奉獻精神。同時專業課程思政建設,能夠充分調動教師講課熱情,將醫者、師者的正向能量傳遞給同學們,對教師育德意識與育人能力的提升具有很大的幫助。通過學生訪談,發現多數醫學生都深知醫學專業培養的人才是專業技術人員,在橋梁課程學習階段較為看重專業知識的掌握、實用性及相關科研探索。這與目前醫師行業綜合評價相符,主要看重專業水平和科研水平。大家普遍反饋,通過教師精心設計,將思政元素融入專業課程教學,課堂氛圍更加活躍,對教師授課能力一致好評,尤其是教師結合個人臨床醫療經歷授課,讓學生感受到了強烈的職業榮譽感與使命感,有助于增進醫學生對病患的關懷精神和對醫學的奉獻精神。同時專業課程思政建設能夠充分調動教師講課熱情,將醫者、師者的正向能量傳遞給同學們,對教師育德意識與育人能力的提升具有很大的幫助。

3.2 醫學專業課程思政的價值

習近平總書記在全國高校思想政治工作會議上指出,各門課都要“守好一段渠,種好責任田,使各類課程與思想政治理論課同向同行,形成協同效應”。高等醫學院校應當深化醫學專業課程思政改革,把“價值引領”和“知識傳授”放在同等重要的地位,打破思政課程“孤島化”,將價值塑造、知識傳授、能力培養融為一體,培養高素質醫學人才。當代醫學模式已經演變為生物——心理——社會醫學模式,也說明醫務工作者除了應當具備扎實的專業理論基礎與實踐操作能力,還應當具備高尚廉潔的醫德醫風、開拓進取的科學精神、仁愛奉獻的人文素養、滿腔熱忱的家國情懷,除了會看病,還要懂得看病人,做一名“溫暖的醫者”,更要肩負推動祖國醫學事業發展、造福國民的使命。而培養醫學人才“軟實力”的搖籃,正是高等教育,培養醫學人才“軟實力”的主體,正是教師團隊。醫學專業課程思政建設與醫學傳承、百姓健康、國家醫學發展息息相關。在醫學專業教學中融入思政教育,一方面可以提升教師隊伍的思政教育能力,培養出兼具專業素養與政治素養的教師團隊,實現思想政治教育從“專人”到“人人”的質變;另一方面促進實現學生知識、能力、素質、人格,“四位一體”綜合培養模式,實現全程育人、全方位育人,培養德藝雙馨的醫者。

3.3 如何開展醫學專業課程思政

開展醫學專業課程思政,首先需要教師不斷提高政治站位、育德意識與育人能力,引導醫學生堅定認同黨和國家的衛生健康治理能力和治理水平。在習近平新時代中國特色社會主義思想指導下,黨的十八大以來,黨中央把維護人民健康擺在更加突出的位置,人民健康狀況和基本醫療衛生服務的公平性可及性持續改善。尤其在新冠肺炎疫情斗爭中,我國醫藥衛生體系,在黨中央的領導下,為打贏疫情防控阻擊戰發揮了重要作用,為維護人民生命安全和身體健康作出了重要貢獻。因此,想要上好“一堂課”“一門課”,教師思想政治素養必須要不斷提升。其次,要深挖課程思政元素,將課程與思政有機融合。醫學專業課程思政建設,絕不是將思政內容如“廣告”一般生硬“插播”在專業課程知識中。深刻體會專業知識中所蘊藏著的思政寶藏,如:對生命的尊重意識、對病人的關懷精神、對科學的追求精神、對醫學的奉獻精神。將課程蘊含的這些精神,升華為學生的內在素質,即“軟實力”,這才是高等教育的重要使命。傳統授課方式教學內容單一,再者由于教師缺少人文學科背景,教學設計思路缺乏多學科融合,對學生的吸引力不足,難以激發學生的學習興趣。課程思政將思想政治教育、價值觀念、人文情懷融入專業課程,對學生的言行舉止、道德情操發揮潛移默化的影響。師生共促,培養積極向上的國家觀、民族觀、歷史觀、文化觀、傳承觀、創新觀,促進教生全面發展,為國家、為社會培養德才兼備的行業精英。專業課程是課程思政的載體,教師在專業領域為學生傳道授業解惑的同時,應當不斷提升自身人文素養、政治素養、社科素養,教師首先要將上述綜合素養內化于自身,才能夠在教學過程中,自然外化,影響到學生,幫助學生塑造正確的世界觀、人生觀、價值觀,落實立德樹人的根本任務。

在衛生健康人才的培養道路上,通過醫學專業課程思政建設,注重學生“硬實力”和“軟實力”兼顧,避免醫學人才培養重“技”輕“道”,培養醫學生高尚的醫德醫風、救死扶傷的職業精神、嚴謹的科研精神、強烈的愛國情懷等,才能培養出德才兼備的衛生行業精英,才能為社會輸送人民可以信賴的好醫生,才能實現真正的健康中國。