基于數據挖掘的程為平教授辨治缺血性中風病用藥規律分析

劉 玥 程光宇 程為平

1.黑龍江中醫藥大學研究生院,黑龍江哈爾濱 150001;2.黑龍江中醫藥大學附屬第一醫院癲癇診療中心,黑龍江哈爾濱 150001;3.黑龍江中醫藥大學附屬第一醫院針灸二科,黑龍江哈爾濱 150001

現代醫學將中風分為缺血性腦中風和出血性腦中風兩大類[1]。缺血性腦中風,指腦血管狹窄、閉塞,腦血流阻斷引起的腦組織缺血缺氧、軟化甚至壞死,致腦血管功能障礙[2]。臨床以突然昏厥、意識不清、語言障礙、嚴重者半身不遂為主要表現[3-4]。具有高發病率、高致死率、高致殘率和高復發率等特點[5-6]。據《中國腦卒中防治報告2018》統計,我國成年人致死、致殘的首位原因即為腦卒中,而其中缺血性腦中風占69.6%~70.8%[7-8]。西醫治療缺血性中風以靜脈溶栓、介入治療、抗血小板藥物及康復訓練等為主[9-10],雖治療及預防效果顯著,但患者會出現焦慮、抑郁等后遺癥,嚴重影響患者生活質量[11-12]。中風作為古代中醫“四大難證”之一,從古至今中醫藥在治療缺血性中風的實踐中積累了大量經驗,現代臨床研究已證實中醫治療對本病效果確切,可在西醫基礎上進一步修復神經功能缺損癥狀、改善患者生活質量[13-14]。程為平教授臨床治療本病效果顯著。本文收集程為平教授門診相關處方,進行數據挖掘,以求總結其治療本病的臨床用藥規律和經驗。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018 年1 月至2021 年6 月于黑龍江中醫藥大學附屬第一醫院程為平教授門診就診的缺血性中風病患者的病歷。

1.2 納入標準

①中醫診斷、中醫證候、方藥完整準確;②符合缺血性中風病相關診斷標準[15];③服藥后癥狀減輕。

1.3 排除標準

①處方主要針對不寐、抑郁、感冒等兼癥治療;②患有嚴重慢性疾病或器質性病變;③患有嚴重認知障礙。

1.4 分析方法

使用中國中醫科學院研發的“中醫傳承計算系統V3.0”軟件,錄入患者診斷、治療等相關信息。采取雙人審核制度,確保數據準確完整,建立醫學數據庫,并對錄入的患者處方進行藥物功效統計、藥物頻次統計、關聯規則分析及聚類分析。

2 結果

共收集到病歷273 份,納入方劑273 首,涉及162 味中藥。

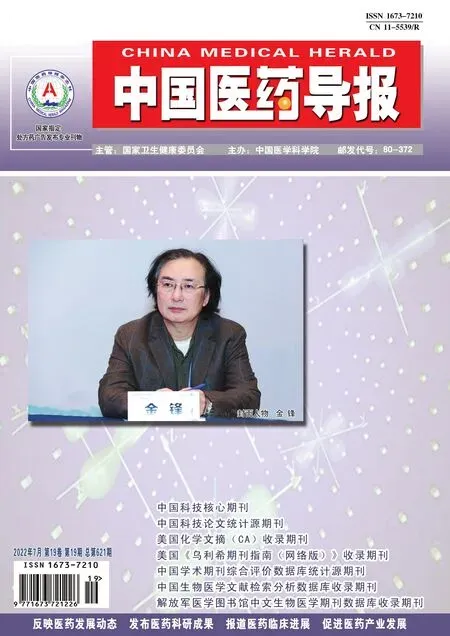

2.1 四氣統計

162 味中藥最多為性溫藥,其次依次為性平、性寒、性涼、性熱藥。見圖1。

圖1 四氣統計雷達圖

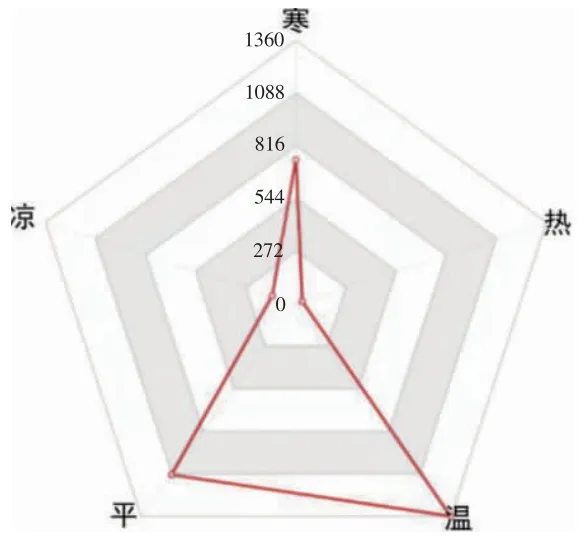

2.2 五味統計

162 味中藥最多為性甘藥,其次依次為性苦、性辛、性酸、性咸藥。見圖2。

圖2 五味統計雷達圖

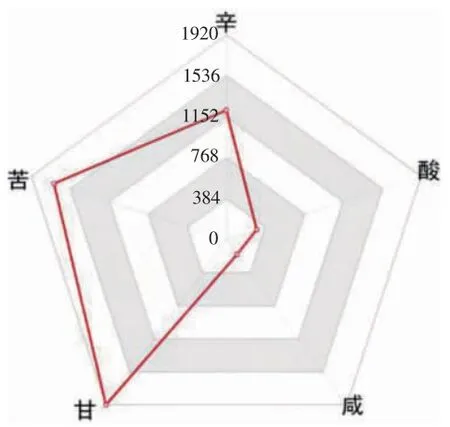

2.3 歸經統計

162 味中藥主要歸肝經,其次頻次>500 的依次為心、肺、脾、胃、腎經。見圖3。

圖3 藥物歸經雷達圖

2.4 藥物頻次統計

使用頻次在100 次以上的中藥共10 味,最多為桃仁及紅花155 次,使用頻次前20 位的藥物見表1,核心藥物網絡展示見圖4。

圖4 核心藥物網絡展示圖(支持度個數60,置信度0.85)

表1 使用頻次前20 位的藥物

2.5 功效統計

使用頻次>100 的分類為補虛藥778 次,活血化瘀類625 次、解表類361 次、清熱類332 次、利水滲濕類256 次、平肝息風類234 次、祛風濕類197 次、安神類156 次、化痰止咳平喘類128 次。

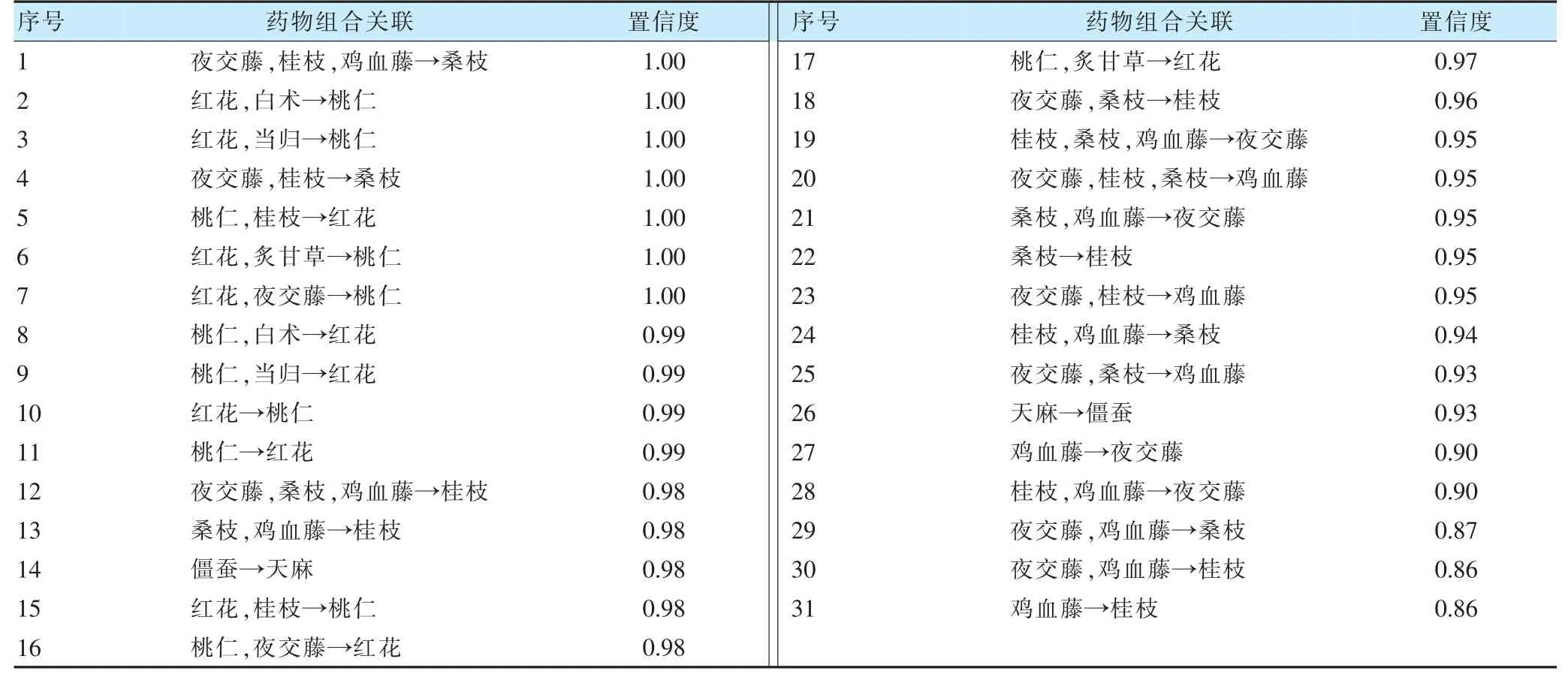

2.6 關聯規則分析

結合相關統計經驗,將支持度個數設置為60,即數據庫中出現≥60 次的藥物組合共34 組;置信度設置為0.85,即方劑中出現A 藥物時B 藥物出現概率≥85%的藥物組合共31 組。見表2~3。

表2 藥物組合模式頻次(支持度個數60)

表3 藥物關聯度分析(支持度個數60,置信度0.85)

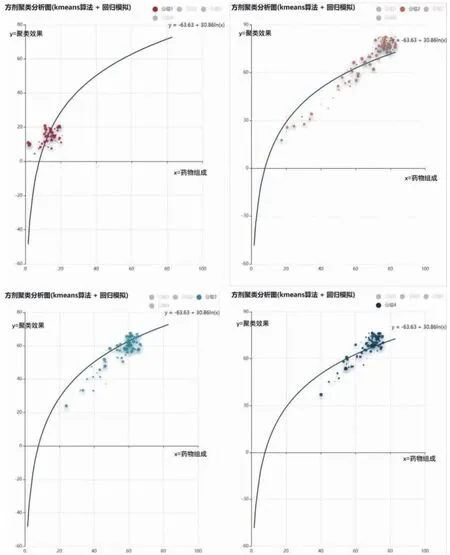

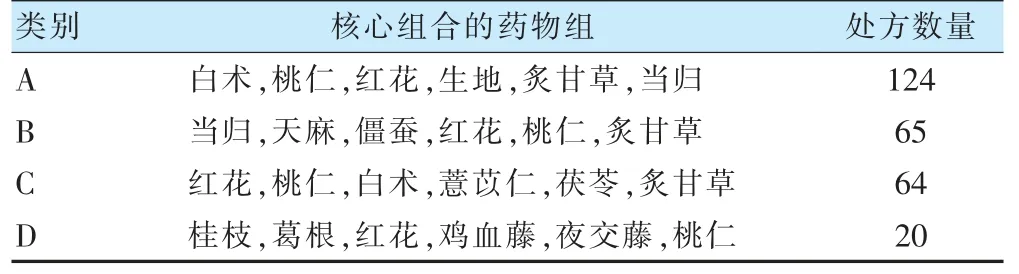

2.7 藥物聚類的分析結果與展示

利用“提取組合”的方式得到4 類核心藥物組合。聚類分析展示中,每張圖代表不同類別,點數代表方劑的數量。越靠近回歸曲線,代表與核心藥物越接近。見表4、圖5。

圖5 方劑聚類分析圖

表4 藥物聚類分析結果

3 討論

程為平教授治療本病常用的前20 味藥物中,活血化瘀以紅花、桃仁、川芎為主;祛風通絡以桑枝、桂枝、雞血藤、夜交藤、天麻、僵蠶為主;補虛以白術、當歸、炙甘草、黃芪、牛膝為主;滌痰開竅寧神以石菖蒲、遠志、半夏為主;健脾利水以茯苓、薏苡仁為主。用藥以補虛為本,兼顧風、瘀、痰等實邪,“活血化瘀、祛風散邪、滌痰通絡、補益虛損、健脾滲濕”為其治療本病的主要用藥原則。

本病起病急,多與心、肝、脾、腎關系密切[16-17]。風為百病之長,有內、外風之分,《內經》:“諸風掉眩,皆屬于肝。”故多用歸肝經藥物治療本病[18]。《荀子》:“心居中虛……夫是之謂天君。”《素問》:“心者,君主之官,神明出焉。”心管理五官、感覺、是生命活動的主宰,神明通達與心功能是否正常關系密切,故本病多使用歸心經藥物治療。《千金要方》:“凡風多從背五臟輸入……肺病最急。”肺“朝百脈、主治節”,肺氣足則宗氣盛、血運充沛,肺氣助心行血,肝主升發、肺主肅降兩者調達全身氣機[19-20]。“百病多由痰作祟”,楊利等[21]認為中風病各期皆以痰為主要病理因素。程為平教授門診前期對黑龍江中風病患者體質研究[22]發現痰濕質患者占總患者的32.93%。“肺為貯痰之器,脾為生痰之源”,歸肺經藥物與“治痰”密切相關[23]。脾胃為全身氣機升降的樞紐,且患者發病多伴肢體活動不利,而“脾在體合肌肉,主四肢”,故多用歸脾胃經藥物。“五臟之陰氣……非此不能發”,腎陰腎陽為五臟陰陽之本,患者體質研究[6]中氣虛質占63.48%、陽虛質、陰虛質各占46.3%,故多用歸腎經藥物[24]。

黑龍江地屬高寒地帶,具有強烈地域特色,感受寒邪,最易損傷陽氣,寒性凝滯、寒則氣收,則氣血凝滯、血脈攣縮。故四氣分析中用藥多選性溫、性平藥治療。

關聯分析中,前三位藥物組合為桃仁、紅花;天麻、僵蠶;桂枝、桑枝。藥物關聯規則中,桃仁、紅花兩味藥物與大多數藥物存在關聯關系。《醫林改錯》:“元氣既虛……必停留而瘀。”桃仁、紅花可活血化瘀而不傷血,改善血液循環,紅花中的紅花黃色素具有抗血小板聚集、抗血栓、抗自由基及腦保護等功能[25-26]。《本草匯言》:“天麻主中風。”《本草便讀》:“僵蠶為治風之藥。”天麻僵蠶配伍,可增強祛風散邪滌痰之功。桂枝桑枝皆擅通肢節,相伍可祛風通絡,治療肢體活動不利。聚類分析中篩選出4 組核心類別,A 類別活血化瘀、補益虛損為主;B 類別祛風散邪、滌痰通絡為主;C類別活血化瘀、健脾滲濕為主;D 類別活血化瘀、通利關節為主。

綜上所述,本研究對程為平教授缺血性中風處方進行數據挖掘,希望能為臨床用藥提供參考。