要素導讀,課堂研讀,活動評讀

——《中國民間故事》整本書閱讀指導探究

■廈門大學附屬實驗小學 張珍玉

統編教材強化閱讀,注重構建三位一體的閱讀體系,以“快樂讀書吧”帶動學生課外閱讀,可以使課外閱讀課程化。教師應以教材推薦的整本書為媒介,引導學生進行大量閱讀,同時應以教材中的語文要素為抓手,牢牢把握閱讀目標與方向;立足課堂帶領學生實踐語文要素,深入研讀整本書;開展豐富多彩的活動,多角度、有創意地進行評價,落實語文要素的培養。教師還應指導學生根據閱讀目標,采用適當的閱讀方法,完整地閱讀一本或系列的書,持續構建整本書閱讀經驗,提升整本書閱讀能力。這樣有目的、有組織、有評價的整本書閱讀指導,將改變以往整本書閱讀教學散而亂的現象,為小學高年級整本書閱讀能力培養提質增效。本文將以統編教材五年級上冊“快樂讀書吧”推薦的《中國民間故事》整本書閱讀指導為例,從語文要素的確立、實踐和評價三方面,闡述如何提高小學高年級學生整本書閱讀能力。

一、依綱據本,要素導讀

(一)研讀課標,把握方向

課標明確指出,高年級學生閱讀“每分鐘不少于300 字”,要在“瀏覽”中“擴大知識面”,根據需要在“瀏覽”中“搜集信息”。《中國民間故事》是民間故事的集合,以單篇閱讀為主,屬于敘事性作品。課程要求學生在閱讀中遷移從教材中學到的方法,繼續了解“表達順序”,體會“思想感情”,初步領悟“基本表達方法”,了解“事件梗概”,簡單描述“印象最深”的地方,并說出自己的感受。讀懂課標,就把握住了整本書閱讀能力培養的方向。

(二)研讀教材,把握要素

統編教材為凸顯語文素養,明晰教學目標,采用“雙線組織單元內容”,即以寬泛的人文主題將單元課文組織在一起,同時將語文訓練的基本要素,包括必需的語文知識、基本的語文能力、適當的學習策略和學習習慣等,分成若干個知識或能力訓練的“點”,分布于教材各單元。五年級上冊第三單元“單元導語”提出要“了解課文內容,創造性地復述故事”“提取主要信息,縮寫故事”。“交流平臺”對創造性復述的方法進行了總結,“口語交際”布置了講中國民間故事的任務,并建議學生講故事時“可以適當豐富故事的細節”,鼓勵“配上相應的動作和表情”。“詞句段運用”要求學生品讀中國民間故事的語言,“體會詞語在表達效果上的不同”。“快樂讀書吧”提示學生去“認識許多精彩的人物”,掌握“固定的類型和重復的段落”,感悟所寄托的“美好的愿望”。通過研讀課標和教材可以確定,《中國民間故事》整本書閱讀所要掌握的“語文要素”為“創造性復述”“縮寫故事”“體會語言”“認識人物”和“了解敘事”。

二、精耕細作,課堂研讀

(一)畫導圖,練縮寫

在皮亞杰的認知發展理論中,圖式是指一個有組織、可重復的行為模式或心理結構,是一種認知結構單元。對于閱讀者來說,閱讀思維導圖的豐富和概括程度決定著對文本理解能力的提升程度。初讀時,學生把握故事的主要情節時往往存在主次不分、不完整、虎頭蛇尾等現象。而以思維導圖為抓手,能幫助學生更好地提取主要信息,更準確地縮寫故事。如閱讀《尋找畫眉鳥》,學生以畫眉鳥的身體作為導圖的枝干(如圖1)。尾巴上的“輸比賽”是事情的起因,“蘭妮放棄”以翅膀作為分支,代表她尋找旅程的結束;“莫娜啄破頭”在頭部,正是受傷的部位,也是事情的高潮部分;“吉瑤喝泉水”在嘴邊,代表“喝”的成功。那順流而下的泉水邊標注事情的結果“吉瑤得美噪”,既表明美噪是因為泉水,更讓人仿佛聽到那美噪像泉水般清澈甜美。一幅精彩的思維導圖,不僅給縮寫以導向,展現了學生對主要內容的把握,更體現了學生閱讀的思維過程。根據導圖,學生能很好地判斷哪些內容必須保留,哪些內容可以刪去,在不改變原意的基礎上使縮寫后故事完整、情節連貫、語言通順簡潔,在輕松愉快的氛圍中學會提取主要信息,提高縮寫故事的能力。

圖1 《尋找畫畫眉鳥》思維導圖

(二)建模型,學敘事

敘事模型的建立可以幫助學生更好地厘清一類故事的基本思路,對學生敘事能力的培養以及類文閱讀能力的提高都很有好處。題材內容和敘事方式的趨同,本身就是民間故事的重要特點。引導學生分析故事類型,對故事的趨同性有一定的認識,能更好地把握民間故事敘事上的特點。教師可以和學生一起完成對模型的初步建構。《中國民間故事》固定的類型簡單模型示例如下:正義主人公面臨困難—努力解決困難(幫助者出現)—反面人物襯托。重復的段落簡單模型示例如下:第一次,結果/第二次(更多次),同樣結果/有一次,不同結果……例如:《金斧子、銀斧子和鐵斧子》就體現了民間故事典型的固定類型:樵夫斧子丟了(困難)—河伯出來幫忙(受助)—鄰居貪心失斧子(反襯)。重復的段落也具有典型性:撈出金斧子,樵夫說不是自己的;撈出銀斧子,樵夫說不是自己的;撈出鐵斧子,樵夫說是自己的。掌握中國民間故事敘事上的特點,學生運用這個“語文要素”繼續閱讀時,閱讀速度明顯提高,對故事內容的記憶和講述也有很大的幫助。

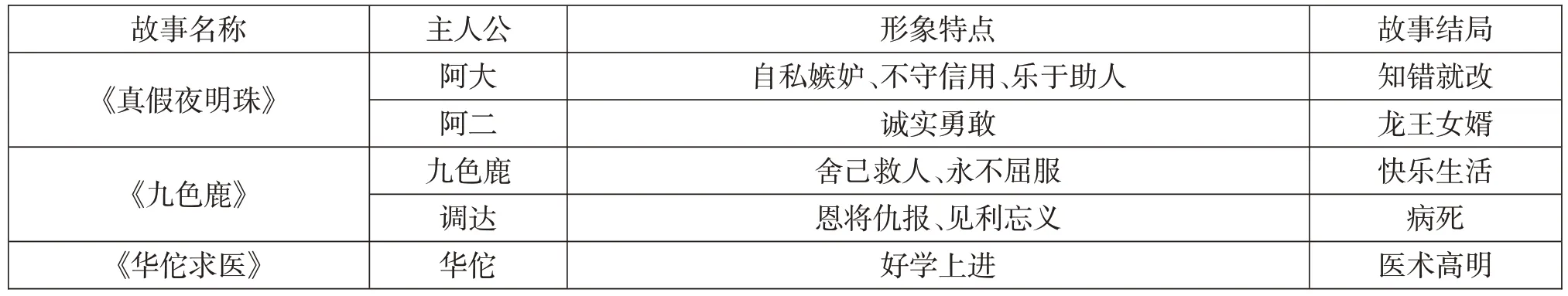

(三)立框架,識人物

理解人物是閱讀敘事性作品的重要環節,小學高年級整本書閱讀,要設計學習活動,引導學生關注和理解人物形象,初步把握人物形象特點。中國民間故事結局往往寄托人們美好的愿望,人物形象鮮明多元。在閱讀時,教師可以引導學生完成人物形象分析框架表,對表格進行橫向和縱向分析。聚焦“故事結局”,學生能較輕易地發現人物的愿望:善有善報,惡有惡報。聚焦“形象特點”,學生會發現人物形象有的比較單一,有的比較多元,有的會隨著情節的變化而發生改變(見表1)。在此基礎上,再建立花瓣形的“人人面面觀”框架圖,人物在花心,花瓣上寫著多元的性格特點。學生依照框架從不同的角度出發認識人物,有助于深入分析人物的多元形象。

表1 人物形象分析表

(四)抓特點,品語言

民間故事大多是普通民眾創作,通過口耳相傳不斷拓展豐富而成,語言整體風格平實、樸素而又活潑生動。品讀民間故事的語言時,教師可以指導學生抓住民間故事語言的特點,從以下三方面入手。

1.民間俗語。通過比較“詞句段運用”中兩組詞語的不同,學生明白民間故事語言通俗易懂,其中俗語簡潔明了,直抒胸臆,極具特色。學生在整本書中發現類似的語言,比如,在《十二生肖的故事》中,十二生肖“鬧成了一鍋粥”,蒼龍聽了兔子的話“氣得胡子都發抖了”;玉皇大帝想到排位表上有“貓膩”等。學生在整本書閱讀時對民間俗語進行積累,對民間故事語言特點的理解不斷深入。

2.民歌韻文。民間故事敘述時往往會穿插一些民歌韻文,直接抒發人物的情感或表達人物的心理,給故事增添了韻味。例如《孟姜女哭長城》,孟姜女邊縫棉衣邊唱自編的小曲兒“月兒彎彎分外明,孟姜女丈夫筑長城,哪怕萬里迢迢路,送御寒衣是濃情”,語言直白如話。再如,劉三姐和三“才子”對唱的民歌經久不衰,正體現了民間故事語言的獨特魅力。學生在品讀的基礎上嘗試仿編,會使語言得到不斷內化。

3.豐富的想象。中國民間故事在口耳相傳的過程中不斷豐富,在反映現實生活的同時,融入了講述者的大膽想象。《梁山伯與祝英臺》文末化蝶場景的描寫就是這樣神奇而又大膽:“這時風停云散,雨過天晴,美麗的花朵輕柔地搖曳,一對美麗的蝴蝶從墳頭飛出來,在陽光下自由地翩翩起舞。”夸張的描寫呈現了奇異的色彩,學生在品讀的同時加深了對民間故事語言神奇想象的理解。

(五)學創新,巧復述

創造性地復述故事時,學生不僅要將講述者的信息內化為自己的理解,還要加上自己的創造,用自己的語言使故事更吸引聽眾。在教材“精讀”“略讀”課文中,學生學到了很多創造性復述的方法:變換講故事的口吻、豐富故事的內容、改變故事的情節、配連環畫講故事……教師引導學生把從教材中學到的方法用在《中國民間故事》閱讀中,復述自己喜歡的中國民間故事。每天利用課前五分鐘“我是故事王”欄目,讓學生輪流上臺創造性復述,使創造性復述的“語文要素”得到不斷強化。創新永無止境,教師還可以引導學生結合民間故事認識郵票《魯班學藝》、版畫《桃園三結義》、剪紙《牛郎織女》;欣賞戲曲《木蘭從軍》、歌劇《九色鹿》;觀看動畫片《十二生肖總動員》、電影《白蛇傳》……這些藝術作品打開了學生的思路,為創造性地復述民間故事注入了新鮮血液。比如,有個學生在復述《梁山伯與祝英臺》時配上電影《梁祝》的主題曲,加上電影中的經典動作,復述更加新穎、精彩。通過上述課堂研讀,學生在《中國民間故事》整本書閱讀中,對從教材中習得的“語文要素”進行深耕細作,在反復實踐中總結整本書閱讀經驗。這樣的設計,有利于課外閱讀和課內閱讀有機結合,更好地促進學生整本書閱讀能力的提升。

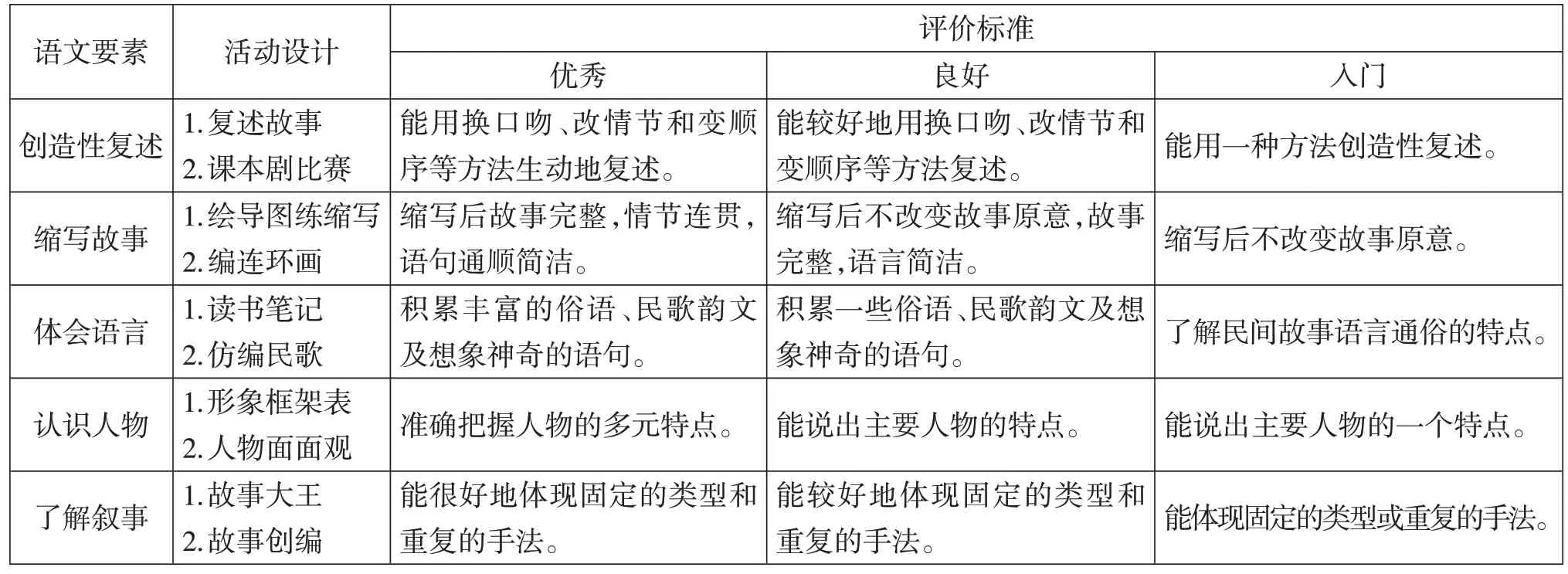

三、注重過程,活動評讀

教育部提出,在培養小學生的語文素養這一重要過程中,閱讀處于非常基礎和核心的位置。對小學高年級整本書閱讀的評價,既要考查學生的閱讀素養,也要考查學生對文本的認知、理解和思辨。在《中國民間故事》閱讀評價中,教師努力探索豐富而有效的整本書閱讀“語文要素”評價方式,結合課標要求和教材單元要素設計評價內容和標準(見表2)。《中國民間故事》閱讀“語文要素”測評重視過程性評價,評價與閱讀活動相結合,邊閱讀邊活動,在活動中動態評價,并取得了良好的效果。通過評價,既能幫助教師掌握學生整本書閱讀的狀況,在后續閱讀中有針對性地調整方案,加強對學生整本書閱讀的教學和引導,也能讓學生在整本書閱讀后檢查效果,獲得成功的喜悅,積蓄閱讀的動力。

表2 《中國民間故事》整本書閱讀“語文要素”評價表

總之,語文課程應致力學生語文素養的形成和發展,要引導學生少做題、多讀書,讀整本的好書。在整本書閱讀指導中,教師應讓學生把從教材中學到的“語文要素”遷移到整本書閱讀中,把整本書閱讀融入語文教材學習中,在不斷實踐中相互轉化,相互促進。通過整本書閱讀實踐,促使學生“語文要素”不斷得到培養,從而提高學生整本書閱讀能力,豐富學生的閱讀體驗和生命體驗。