“雙減”背景下初中化學作業單元設計的創新性

■福建省武平縣第三中學 練文興

立足“雙減”政策,文章分析初中化學作業單元設計創新性與優勢,并基于滬教版教材教學過程,從明確認知水平要求、有效利用課余時間、發揮課堂主要作業等角度說明了初中化學作業單元設計方案,包括前置預習、后置檢驗、課堂探基礎、做實驗等。初中化學教師在“雙減”背景下的教學中,以減輕學生過重作業負擔為導向,以提高作業設計與應用質量為目的,可以此為借鑒,創新化學作業單元設計方案。

一、初中作業單元設計創新性與優勢

單元作業是課程教學的形式之一,也是初中化學學習與評價不可或缺的一部分。相較于常規形式的作業設計,單元設計的作業更突出其內容的整體性,倡導用整體的思維設計作業并看待單元主要知識內容,也可以被視為某個單元所設計全部作業的總和,此乃創新性。與此同時,初中作業單元設計,具有以下優勢。

第一,穩定性。設計單元作業,教師可以根據單元知識點對作業內容進行整體規劃,從而合理把控題型結構、題量與習題難度,作業與單元教學內容之間的聯系較為穩定,有助于學生對單元知識的穩定吸收。在此基礎上,學生合理分配在不同題型上的作業完成時間,有利于保證其課余學習時間分配的穩定性,增強學生對學習時間的把控能力。

第二,延續性。基于單元整體視角設計作業,應保證作業內容存在內在聯系,應遵循由淺入深、循序漸進的基本原則。這意味著,學生逐步完成單元作業的過程,就是逐梯度鞏固知識的過程,能有效延續其課堂學習,使其在連貫、由易到難的作業設計中持續提升學習水平。

第三,多樣性。在整體設計前提下,教師在單元作業設計中可以適當融入多樣內容,如基礎型任務、思維訓練型任務、實驗型任務、開放型任務等。由此,學生在作業完成中實現多樣化學習,更易增強認知、思維等能力,更易提升學科知識探究水平。

二、初中作業單元設計方案——化學

(一)明確認知水平要求,規劃單元作業內容

初識初中化學知識,雖然課程內容具有趣味性與探究性,但受邏輯思維水平限制,學生在面對單元知識體系時,依然會出現“只見樹木不見森林”的困惑,以致無法很好地完成單元作業任務。但若教師能在設計單元作業時充分考慮學生認知能力,基于學生認知水平搭建單元知識整體框架,便能較好地解決此問題,促進學生學習與作業實踐。在此基礎上遵循“雙減”政策中“確保作業難度不超國家課標”要求,教師還應以課標為單元作業創新設計基準,全面規劃單元作業內容。

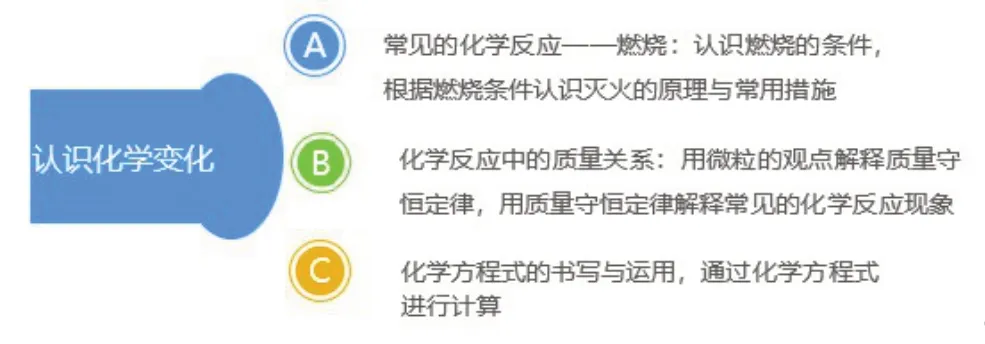

以滬教版九年級上冊“認識化學變化”單元為例,以課標為基準,明確課標要求與學生認知水平,對單元作業內容進行以下規劃。

整體規劃顯示,單元教學應讓學生理解常見的化學反應——燃燒、化學反應中的質量關系、化學方程式三個大概念,應使其掌握燃燒的條件、滅火的原理、質量守恒定律、化學方程式書寫與計算等小知識點。因此,教師在后續單元作業整體設計中,可提高針對大概念與小知識點設計作業內容的科學性、規范性,便可輕松達成對單元作業的合理設計,實現對作業難度與任務量的有效控制,讓作業設計在創新前提下符合“雙減”政策要求。

(二)有效利用課余時間,協調前置后置作業

關于如何減輕學生過重作業負擔,“雙減”政策指出,學校、家長、學生三方,應實現對課余時間的科學利用,尤其是學校和家長,應引導學生在放學回家后進行必要的課業學習。而這需要教師對前置、后置作業進行協調設計,預設學生家庭課業任務。

1.前置預習:基于豐富課外素材展開

雙減政策以堅持學生為本為基本原則,重視學生對知識的自主建構,基于此設計初中化學單元作業,教師應關注學生已有經驗,鼓勵其自主建構知識,前置作業設計觀點由此形成。利用學生課內經驗,為促進學生對單元前置作業的探究,教師可以通過生活等渠道獲取課外學習素材,將其與課內知識進行整合,打造更加完整的前置作業體系,引導學生進行單元自主預習。

以滬教版九年級上冊“身邊的化學物質”單元為例,指向單元“性質活潑的氧氣”重要知識點,前置預習作業設計如下。

課外素材:氧是人體進行新陳代謝的關鍵物質,更是人體生命活動的第一需要。氧氣在人體的呼吸中進入血液,轉化為血氧,血氧在血液的運輸中被輸送到心臟、大腦等重要器官,保證人體重要器官的運行狀態。雖然氧氣看不到也摸不到,但氧氣也是日常生活的重要物質,植物呼吸、化學加工、燃燒冶煉等活動,都離不開氧氣。

作業任務:

(1)閱讀課本,了解空氣概況,總結空氣中除氧氣以外的其他物質組成,說明自然界中氧氣的重要作用。

(2)根據課本信息與背景資料,概括氧氣的物理性質與化學性質。

2.后置檢驗:通過實驗顯現創新思維

基于作業性質,“雙減”政策強調,教師應充分發揮作業檢驗、鞏固等功能,使其符合學生年齡特點、學習與思維規律。以此為啟發,以讓學生有效利用課余時間為導向設計單元后置作業,初中化學教師可以實驗為主,一方面,通過實驗設計與操作檢驗、鞏固學生對實驗原理與技能的掌握情況,另一方面,借助實驗分析培養其思維能力,促進其化學思維在最近發展區范圍內的進一步提升。以下,將著重通過模塊1,對初中化學單元后置實驗作業的創新設計方法展開說明。

模塊1:實驗信息+思維訓練

根據化學實驗數據設計單元作業,引導學生對實驗信息展開分析,將思維訓練蘊于此過程中,對初中生吸收實驗原理相關化學知識、提升思維水平頗有促進意義。因此后置檢驗中的初中化學作業單元設計,教師可先將創新點放在以實驗信息、思維訓練為主的作業設計上,引導學生結合實驗動態信息分析其科學探究過程,使其在此過程中體會、感悟知識的形成。

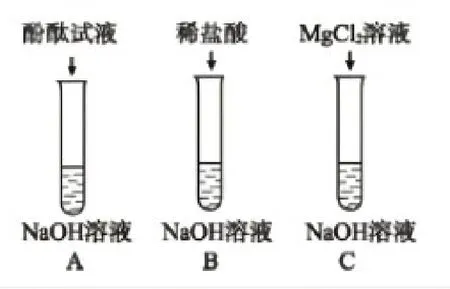

以滬教版九年級下冊“應用廣泛的酸、堿和鹽”單元為例,后置檢驗單元作業中,教師設計如下內容。

實驗信息材料:氫氧化鈉是常見的堿,因此為探究氫氧化鈉的化學性質,學生做了下列實驗:

通過查閱資料可知,氫氧化鈉與鹽酸的反應可生成氯化鈉和水,反應方程為HCI+NaOH=NaCI+H2O,而MgCI2溶液并不能使酚酞試液變紅。

思維訓練任務:

(1)在實驗中,A 試管中溶液呈現紅色,說明氫氧化鈉具有___性(選填“酸”或“堿”),要測定它的酸堿度,可使用___。

(2)B 試管中溶液沒有明顯的反應現象,試管內真的有反應在發生嗎?學生產生了懷疑。于是,有學生提出,可以向反應后的溶液加入某些物質,進而根據滴入新物質后的試管內現象判斷之前的反應發生情況。下列同學的分析中,哪些是正確的____。(填寫序號)

①加入Na2CO3溶液,如果沒有氣泡產生,則證明試管內之前發生了反應。

②加入CuSO4溶液,如果沒有藍色沉淀產生,則證明試管內之前發生了反應。

③加入紫色石蕊試液,如果試管內溶液呈現紫色,則證明試管內之前發生了反應。

(3)C試管中,MgCI2溶液與NaOH溶液的化學反應方程式是_________。它證明了堿的哪一性質?

(4)學生在實驗結束后,將三支試管中的物質全部倒入了同一只潔凈燒杯中。隨后,燒杯內出現白色沉淀。靜置多分鐘后,燒杯內物質分層,其上層清液為無色狀態。

問題:除指示劑外,燒杯上層清液溶質主要成分會是什么?

猜想:經過討論,學生做出了兩種合理猜想:①NaCI;②___。(填寫物質化學式)

驗證:上述猜想應如何驗證?請設計合理的實驗方案,同時借助化學方程式說明實驗反應原理。

學生基于教師提供的實驗信息思考相關化學原理與現象,于后置單元作業中達成對所學知識的多角度分析與應用,鍛煉學科邏輯思維能力,認知發展被促進。

作業呈現開放性特征,能滿足初中生在后置作業中發展創新思維、進行科學探究的基本需要,同時考驗其推理論證主要學科學習能力,考驗其對酸堿指示劑的理解和應用程度,可以較為充分地發揮作業之檢測功能,為教師檢驗學生學情做鋪墊。而后,學生通過設計開放性實驗方案、推理分析化學原理發現,雖然無明顯反應現象存在,但二氧化碳與氫氧化鈉溶液依舊在發生反應,減少“沒有明顯現象,就代表化學反應并未發生”這一錯誤的化學反應認識,建立更嚴謹的化學推理、在實踐中驗證知識等思維,進一步增強學科思維水平。

(三)發揮課堂主要作用,縮減課后作業總量

“雙減”政策中,針對減輕學生過重的作業負擔提出了具體要求,即加強初中生校內作業完成指導,使其利用在校時間完成大部分書面作業。基于此要求,初中化學教師創新單元作業設計,應發揮課堂主要作用,合理安排課堂作業任務。

1.回探基礎,有效面批

結合“雙減”政策提出的“發揮作業鞏固功能”要求,通過課堂鞏固增強學生在校學習成效,教師可設計單元基礎回探作業任務,帶領學生回顧基礎知識點,并利用課堂時間面批講解學生作業。如此,單元作業設計充分滿足“雙減”政策之“體現素質教育導向的基礎性作業”要求,課堂有效答疑輔導落實,有效加深單元作業鞏固作用,夯實學生課堂學習基礎。

以滬教版九年級上冊“物質構成的奧秘” 單元為例,根據單元基礎知識點,課堂基礎作業設計與講解如下。

(1)宏觀與微觀相聯系是化學獨特的思維方式,下列哪些現象能說明分子的不斷運動?

A.花香四溢 B.熱脹冷縮

C.滴水成冰 D.食品變質

答案:A

面批講解:熱脹冷縮現象是因為分子的間隔受溫度的變化影響發生了變化,而非分子本身的運動過程。滴水成冰是因為溫度降低情況下,水由液態變成固態,分子之間的間隔減小,同樣并非分子本身的運動過程。食品變質是化學變化,生成了新的物質,也可以說是新的分子,與題意不符,只有A 真正體現了分子的不斷運動。

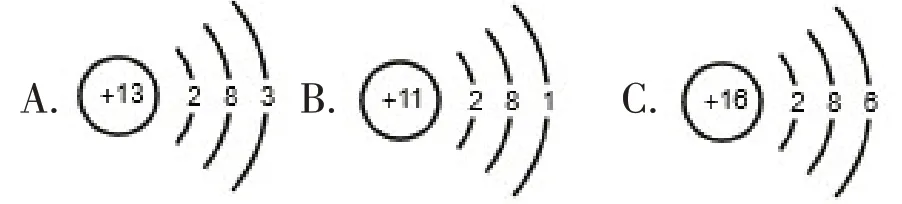

(2)下列粒子結構示意圖,哪一個最容易失去電子?

答案:B

面批講解:最外層電子數越少,越容易失去電子,所以答案為B。

面對此般課堂基礎作業設計,學生逐一鞏固單元基礎知識點,縮減課后書面作業任務量,及時改正錯誤作業并糾正單元化學應用思維,實現對課堂時間的有效利用,減輕課后書面作業完成負擔。

2.操作實驗,科學探究

除在后置作業中根據單元實驗鋪設實驗作業外,在課堂上,教師同樣可以設計實驗作業任務,以課堂實踐操作引領學生科學探究,為其提供充足實驗材料,使其在動手操作中復盤單元知識、實現對課堂所學的即時鞏固。

以滬教版九年級下冊“溶解現象”單元為例,根據單元“溶解度”核心知識點,教師設計“配制一定溶質質量分數的氯化鈉溶液”課堂實驗作業,提前為學生準備 溶質、蒸餾水、燒杯等實驗必備材料。由此,學生在課堂時間的有效利用中完成動手操作實驗任務,在計算溶質與溶劑所需質量過程中復盤并應用“溶液的組成”“溶質質量分數”等單元基礎知識,增強單元知識理解深度,提高單元科學探究廣度,實現在“雙減”背景下動態的、高效的單元學習。

綜上所述,科學合理、滲透創新思維的初中化學單元作業設計,不僅能有效提升初中化學作業質量,還能顯著提升其與“雙減”政策要求的適切性,讓初中化學單元作業更加符合新時期基礎教育作業設計要求,促進初中化學教學工作的整體優化。因此在新時期教學中,初中化學教師應在明確課標要求、單元作業性質與學生學情基礎上,在協調課前、課堂、課后活動基礎上,根據“雙減”政策要求創新設計單元作業,以達到減負增質教學目的。