我國耕地碳排放時空特征與影響因素

徐 玥, 王 輝,2,3, 韓秋鳳, 姜念念, 溫丹丹

(1.中國礦業大學公共管理學院,江蘇徐州 221116; 2.中國資源枯竭型城市轉型發展與鄉村振興研究中心,江蘇徐州 221116;3.中國礦業大學土地利用與生態安全治理研究中心,江蘇徐州 221116; 4.中國礦業大學環境與測繪學院,江蘇徐州 221116;5.徐州市自然資源和規劃局,江蘇徐州 221008)

耕地不僅是糧食生產的最主要載體,同時也是重要的碳排放源之一。伴隨著城市擴張和更新速度的加快以及人們對土地資源的過度投入開發,農業溫室氣體排放現狀日益惡化。在相對有限的耕地面積上,農業化學化和農業機械化使得化肥、農藥、農用柴油等農業生產資料的投入不斷加大,導致農地利用碳排放總量增長顯著。根據《中華人民共和國氣候變化第二次兩年更新報告》,2014年農業活動產生的溫室氣體排放量為8.30億t二氧化碳排放當量,占當年全國溫室氣體排放總量的6.7%,已成為我國溫室氣體的第三大排放源。我國作為傳統的農業大國,耕地碳減排壓力日益增大。2020年9月,習近平總書記在第75屆聯合國大會一般性辯論上提出我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值,努力爭取2060年前實現碳中和。2021年3月,習近平總書記在中央財經委員會第九次會議上強調實現碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革,要把碳達峰、碳中和納入生態文明建設整體布局。2021年9月,中共中央、國務院發布《關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》,對“雙碳”工作提出了具體的意見和目標。2021年10月,國務院印發《2030年前碳達峰行動方案》,明確要求到2030年,非化石能源消費比重達到25%左右,單位國內生產總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上。在全國努力實現“雙碳”目標的大背景下,耕地資源的低碳化利用已然成為實現該目標的關鍵一環且勢在必行,成為當前農業方面的研究熱點。對耕地碳排放量的測算及其時空變化與影響因素研究不僅可以更深入地理解農業碳產生機理,還能夠為探尋適宜的耕地碳減排策略與措施提供借鑒,同時對農業的可持續發展以致促進鄉村振興及國家碳減排戰略具有十分重要的意義。

前人對我國農地利用碳排放的研究主要集中在以下幾個方面:第一,農地碳排放測算及影響因素研究。李國志等對中國農業1981—2007年能源消費排放的二氧化碳進行測算,并用對數平均迪氏指數分解法(LMDI)模型將農業碳排放的影響因素分解成能源結構、能源強度和經濟水平。田云等基于農地利用的6類主要碳源指標,測算我國1993—2008年農地利用碳排放量,通過對Kaya恒等式的適當變形將農地碳排放的影響因素分解成效率因素、結構因素和規模因素。尚杰等基于1993—2011年中國農業生產的相關統計數據,測算中國農業生產過程中CH、NO、CO排放量,并得出農業碳排放量與大氣溫度、土壤溫度、地表溫度、土壤水分、化肥、農藥等相關。邱怡慧等利用IPCC法、標準差法和變異系數法對2004—2016年我國農地利用碳排放總量和碳排放強度的時序與空間演化進程進行測量,并用LMDI模型將農地碳排放影響因素分解成農業效率因素、農業結構因素、農業勞動力因素和農業經濟因素。周思宇等采用生命周期法構建東北地區1979—2015年耕地碳排放核算框架體系,并用LMDI模型構建影響農業碳排放的驅動因素體系。第二,農地利用方式變化及空間差異研究。李波等通過差值法計算我國農地利用方式轉變所帶來的碳功能變化,發現2001年以來由生態退耕引起的碳匯效應和由建設占用引起的碳排放效應分別為下降和上升。李林潼等通過差值法計算貴州省2001—2012年因生態退耕和建設占用的碳排放變化,在碳源碳匯效應變化上得出與李波相同的結論。李波等運用LMDI模型和聚類分析法,分析湖北省農地利用方式變化的碳效應特征與空間差異,又基于核密度估計法研究其時空動態演進趨勢。魏燕茹等從不同土地利用方式視角研究福建省碳排放量,用基尼系數衡量各市碳收支的空間差異,運用社會網絡分析法對土地利用碳排放空間網絡結構的整體特征進行考察。第三,農地碳排放特征趨勢及脫鉤效應研究。楊果等根據化肥、農藥、農用薄膜、農用柴油、農業灌溉面積等測算河南省農地利用碳排放情況,發現我國農地利用碳排放問題呈現排放量總體遞增且結構變化小的特征。張紅麗等基于農地利用、稻田、畜牧養殖3個方面的碳源測算新疆維吾爾自治區的農業碳排放量,又運用Tapio脫鉤理論分析新疆農業碳排放與農業經濟增長之間的動態演變關系。丁寶根等采用IPCC碳排放系數法得出我國耕地資源碳排放總體呈增長趨勢,但2010年后增速下降并于2016年開始轉入負增長,又用Tapio脫鉤分析法得出我國2000—2012年耕地碳排放量與農業經濟增長之間以弱脫鉤為主。曹俐等運用Tapio脫鉤模型計算得出山東省農業碳排放與經濟發展之間呈現出擴張負脫鉤、弱脫鉤、強脫鉤3種類型的彈性特征,且2008年之后以強脫鉤為主。上述研究成果都不約而同地表現出土地利用結構及其變化與碳排放量之間有著密切的關聯,農地利用方式及農業生產資料的投入對區域乃至整個國家的碳排放格局具有重大影響。但現有研究大多集中于農地這個整體概念,且研究省級層面或中觀地區層面較多,對具體的耕地碳排放量測算及其時空特征和影響因素的研究卻少有涉及。本研究在科學建立耕地資源碳排放量測算體系的基礎上,基于耕地利用的6個主要方面碳源,對我國2000—2019年耕地碳排放總量與碳排放強度進行測算,并對2019年我國31個省份(不含香港特別行政區、澳門特別行政區、臺灣省)的碳排放時空特征進行系統分析,再通過LMDI模型將耕地碳排放的影響因素進行分解,從而得出本研究結論并提出思考,以期為我國耕地低碳化利用和農業高質量發展提供數據與決策參考。

1 數據來源與計算方法

1.1 數據來源

化肥、農藥、農用薄膜、農用柴油、翻耕、農業灌溉數據均來自于2000—2020年《中國農村統計年鑒》。其中,化肥、農藥、農用薄膜、農用柴油以當年我國實際使用數量為準,翻耕以當年我國農作物實際播種面積為準,農業灌溉以當年我國實際灌溉面積為準。各年份谷物產值、農業產值、耕地面積數據均來自2000—2020年《中國農村統計年鑒》。我國耕地面積數據主要來自《第三次全國國土調查主要數據公報》《2017中國土地礦產海洋資源統計公報》以及2000—2016年《中國國土資源公報》。

1.2 耕地碳排放計算方法

耕地作為人類生產生活的重要物質資料和載體,一方面在對其進行耕作利用過程中會因人的各種活動而產生直接或間接的碳排放,另一方面耕地資源本身及其長成物也具有一定的碳匯作用。但農作物生長的果實和秸稈后期會因人的生活消費需要和廢料焚燒等將前期所匯聚的碳又釋放出來,且本研究主要探討耕地碳排放的時空特征和影響因素,故認為耕地主要表現為碳源。根據IPCC碳排放系數法和前人研究成果,本研究對耕地碳排放的測算主要以下列6種要素為主要測算依據:一是在生產和施用化肥過程中所產生的碳排放;二是在生產和施用農藥過程中所產生的碳排放;三是在生產和使用農用薄膜過程中所產生的碳排放;四是使用農業機械耕作時耗費的農用柴油所產生的碳排放;五是對耕地進行翻耕所導致的土壤有機碳庫變化時所釋放出的碳排放;六是在生長發育過程中對耕地進行灌溉耗費的電能所產生的碳排放。耕地碳排放測算公式為

=∑×。

(1)

式中:表示耕地碳排放總量;表示各碳源排放的量;表示各碳源的碳排放系數。

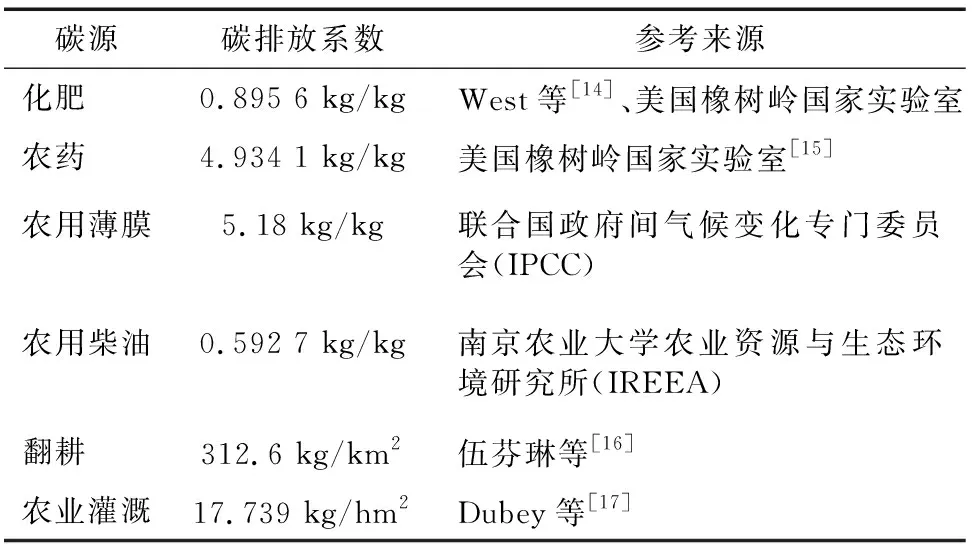

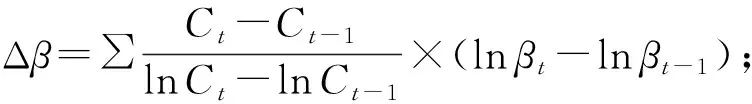

本研究為測算方便及數據所限,綜合參考和總結前人相關研究成果,最終歸納出耕地各碳排放源碳效應系數(表1)。

表1 耕地碳排放系數及來源

1.3 耕地碳排放影響因素分解方法

Kaya恒等式作為日本教授Yoichi Kaya在1989年聯合國政府間氣候變化專門委員會上最先提出的一種分解工具,巧妙地運用數學中的銷項方法將人類社會產生的碳排放與能源、經濟、人口等因素建立起聯系。具體公式如下:

(2)

式中:、、、分別表示碳排放量、能源消耗總量、國內生產總值、人口總量;、、分別表示能源結構因素、能源效率因素、經濟發展因素。

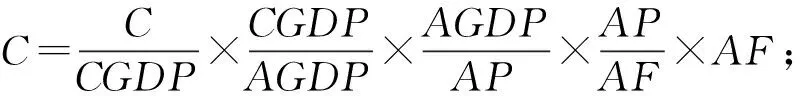

由于本研究主要探討耕地碳排放的影響因素,綜合參考前人的相關研究成果,同時結合各碳源具體的碳排放量以及農業生產的實際情況,對該恒等式進行如下變形

(3)

式中:、、、、分別表示耕地碳排放量、谷物產值、農業產值、農業從業人口、農用化肥施用量;表示單位谷物生產總值的碳排放量,即農業生產效率;表示谷物生產總值占農業生產總值的比重,即農業生產結構;表示單位農業從業人口的農業生產總值,即農業經濟水平;表示單位化肥的農業人口使用量;表示化肥施用量。

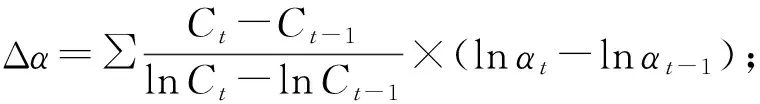

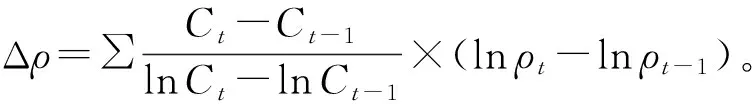

對數平均迪氏指數分解法(LMDI)作為一種分解結果中不包含殘差,且加法分解與乘法分解得到的結果能夠相互轉換,同時各影響因素效應總和與總效應結果相同的分解工具,在工業能源及農業碳排放等方面得到廣泛應用。本研究采用LMDI模型對上述耕地碳排放影響因素進行分解,具體公式如下:

=××××。

(4)

目標年份年相對于(-1)年的耕地碳排放量的變動可表示為

Δ=--1=Δ+Δ+Δ+Δ+Δ。

(5)

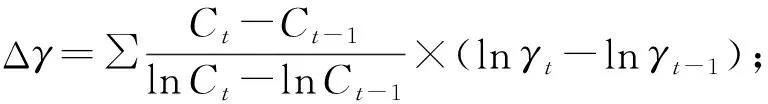

5種效應的影響值分別為Δ,Δ,Δ,Δ,Δ,計算公式如下:

(6)

2 我國耕地碳排放時空特征分析

2.1 耕地碳排放時間特征分析

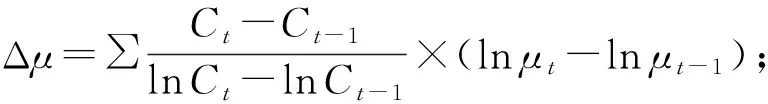

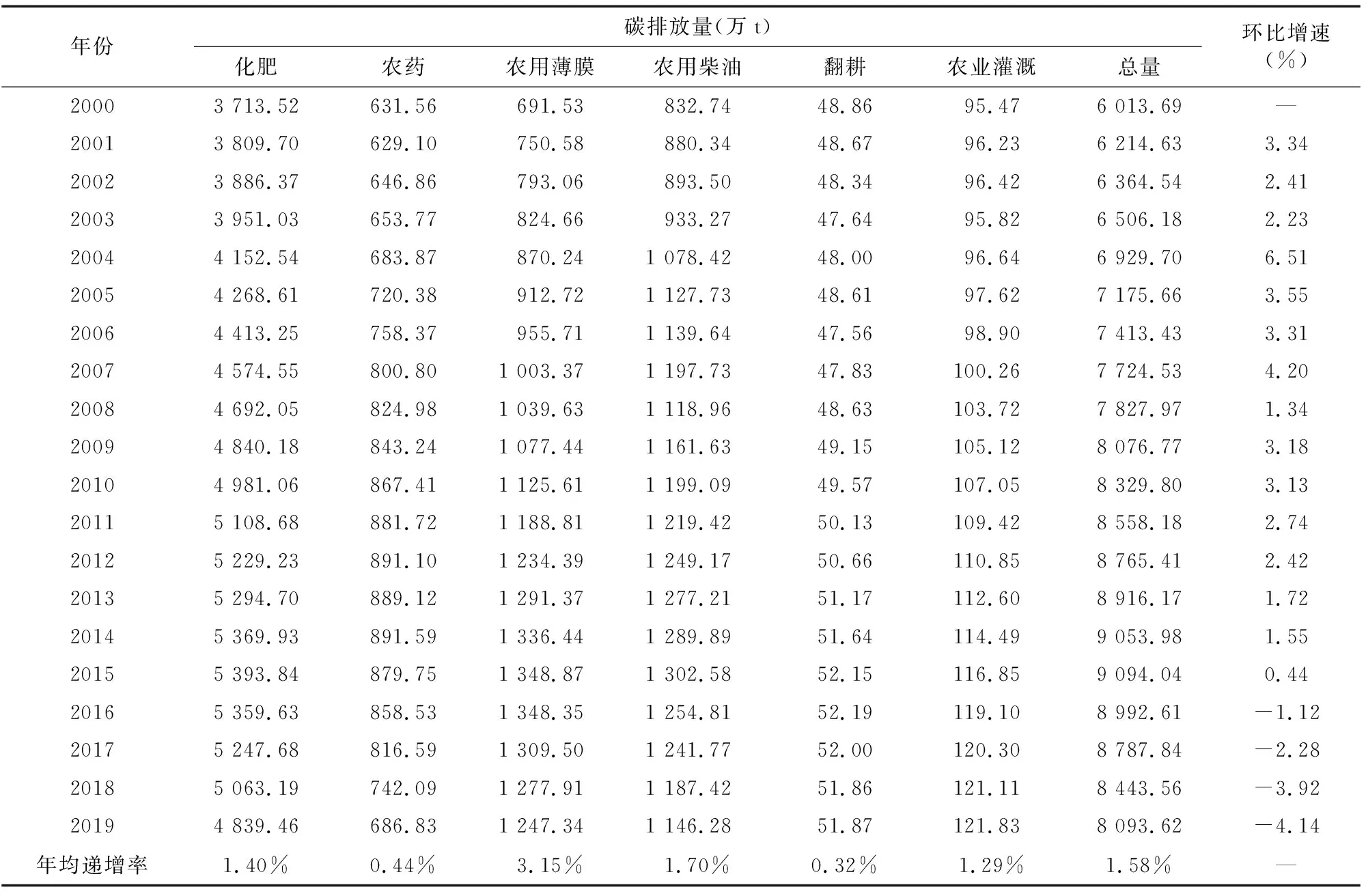

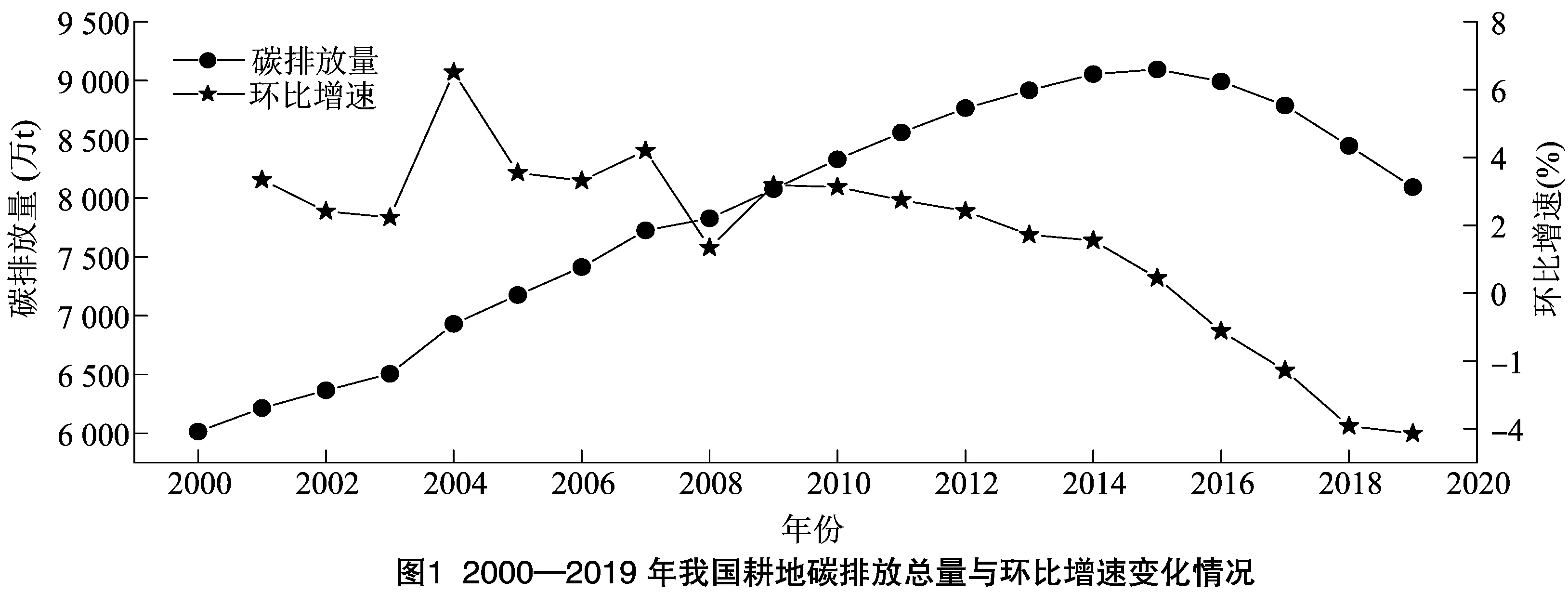

2.1.1 耕地碳排放總量特征 經公式(1)測算,2000—2019年我國耕地碳排放量情況見表2、圖1。2000年我國耕地碳排放總量為6 013.69萬t,2019年為8 093.62萬t,年均增長率為1.58%,環比增速總體處于下降趨勢,2016年首次出現負增長,且之后呈加速下降態勢。可見我國近20年耕地碳排放總量先升后降,這與近年來重視對農業實行綠色生產、逐漸減少化肥農藥等農資的投入力度有關,對耕地資源的利用逐步良性化和低碳化。其中化肥、農藥、農用薄膜、農用柴油、翻耕、農業灌溉所產生的碳排放都有不同程度的增長,年均遞增率分別為1.40%、0.44%、3.15%、1.70%、0.32%、1.29%。化肥作為耕地最主要且增長量最多的碳源,每年對耕地碳排放量的貢獻率均在59%以上,從2000年的3 713.52萬t增長到2019年的 4 839.46萬t,共計增加了1 125.94萬t;農用薄膜作為增長最快的碳源,從2000年的691.53萬t增長到2019年的 1 247.34萬t,年均遞增率為3.15%;農用柴油和農業灌溉的年均增長率均在1.29%以上,其中農用柴油從2000年的832.74萬t增長到2019年的 1 146.28萬t,共計增加了313.54萬t;農藥和翻耕作為增長較緩慢的碳源,年均增長率均在0.45%以下,其中翻耕從2000年的48.86萬t增長到2019年的51.87萬t,共計僅增加了3.01萬t。由此可見,化肥依然是耕地碳排放的最主要碳源,雖然近幾年的施用量有所下降,但對耕地碳排放的貢獻率依舊居高不下;農藥的碳排放量總體呈波動遞減趨勢,預計未來會繼續減少;農用薄膜和農用柴油的增長勢頭雖然在近幾年有所放緩,但貢獻率卻在不斷上升,其中農用薄膜的占比上升更快;翻耕和農業灌溉的碳排放量總體占比較少,且翻耕占總碳排放量的比重不足1%。2.1.2 耕地碳排放強度特征 為更好地了解耕地碳排放強度與農業經濟發展水平和耕地面積之間的關系,同時反映環境壓力的變化情況,本研究以單位GDP碳排放強度和地均碳排放強度2個指標來綜合分析我國耕地近20年的碳排放情況。由圖2可知,近20年我國耕地單位GDP碳排放強度總體呈波動下降趨勢,2000年我國耕地單位GDP碳排放強度為0.476 t/萬元,2019年降至0.352 t/萬元,年均遞增率為-1.58%。由此可知, 我國谷物產值的增長速度要高于耕地碳排放量的增長速度,我國在耕地利用方面的減排理念與措施已經取得了一定成效,糧食作物的產量和經濟價值在不斷提高,農業生產資料的利用效率也在隨之提高。值得注意的是,2003年我國耕地單位GDP碳排放強度斷崖式升高至0.796 t/萬元,可能是因為當年我國農業經濟發展受到非典疫情的影響,再加之嚴重的自然災害,使得農業從業人員的正常耕作受到一定的限制,糧食、油料等農產品減產,最終導致谷物產值大幅度減少。地均碳排放強度總體表現為“M”形波動態勢,2000年我國耕地地均碳排放強度為 0.462 t/hm,2009年達到第一階段頂點,為 0.662 t/hm,2010年則降至階段性谷值,為 0.617 t/hm,而后又逐漸上升至第二階段頂點(2015年的0.674 t/hm),之后則呈逐步遞減之勢,年均遞增率為1.67%。同樣值得注意的是,2010年地均碳排放強度突然降低至0.617 t/hm,可能是因為通過2008年以來對黑龍江省三江平原東部和湖北省仙洪等地農村土地整治工程,使得當年我國新增耕地面積37.37萬hm,創歷年新高。由此可見,隨著低碳農業理念和減排舉措的推廣以及“雙碳”背景下的行動,耕地碳排放量的逐漸減少使得地均碳排放在近幾年亦呈波動下降趨勢,也從側面說明耕地低碳化利用的成效有了初步顯現。

表2 2000—2019年我國耕地碳排放情況

2.2 耕地碳排放空間特征分析

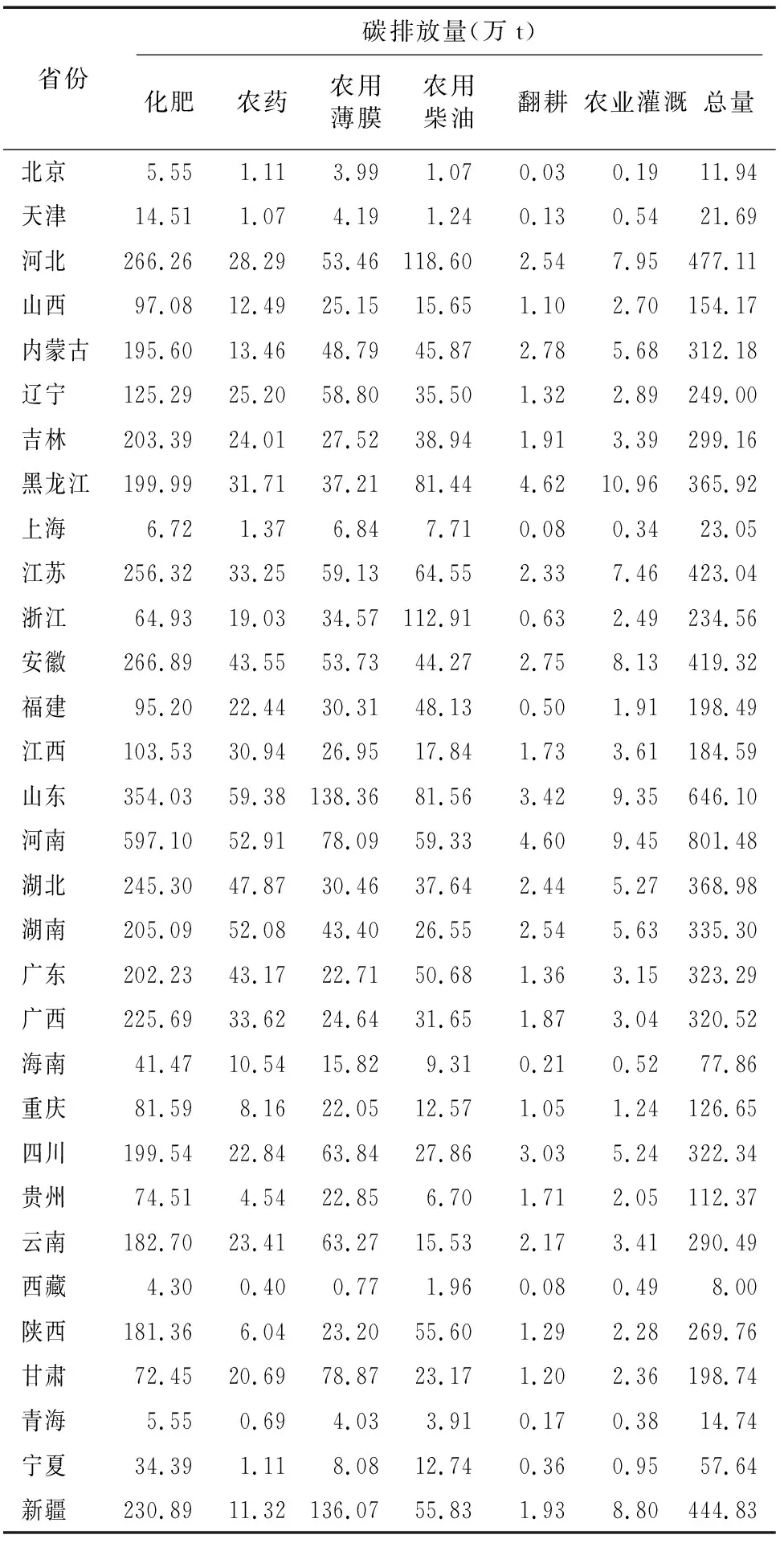

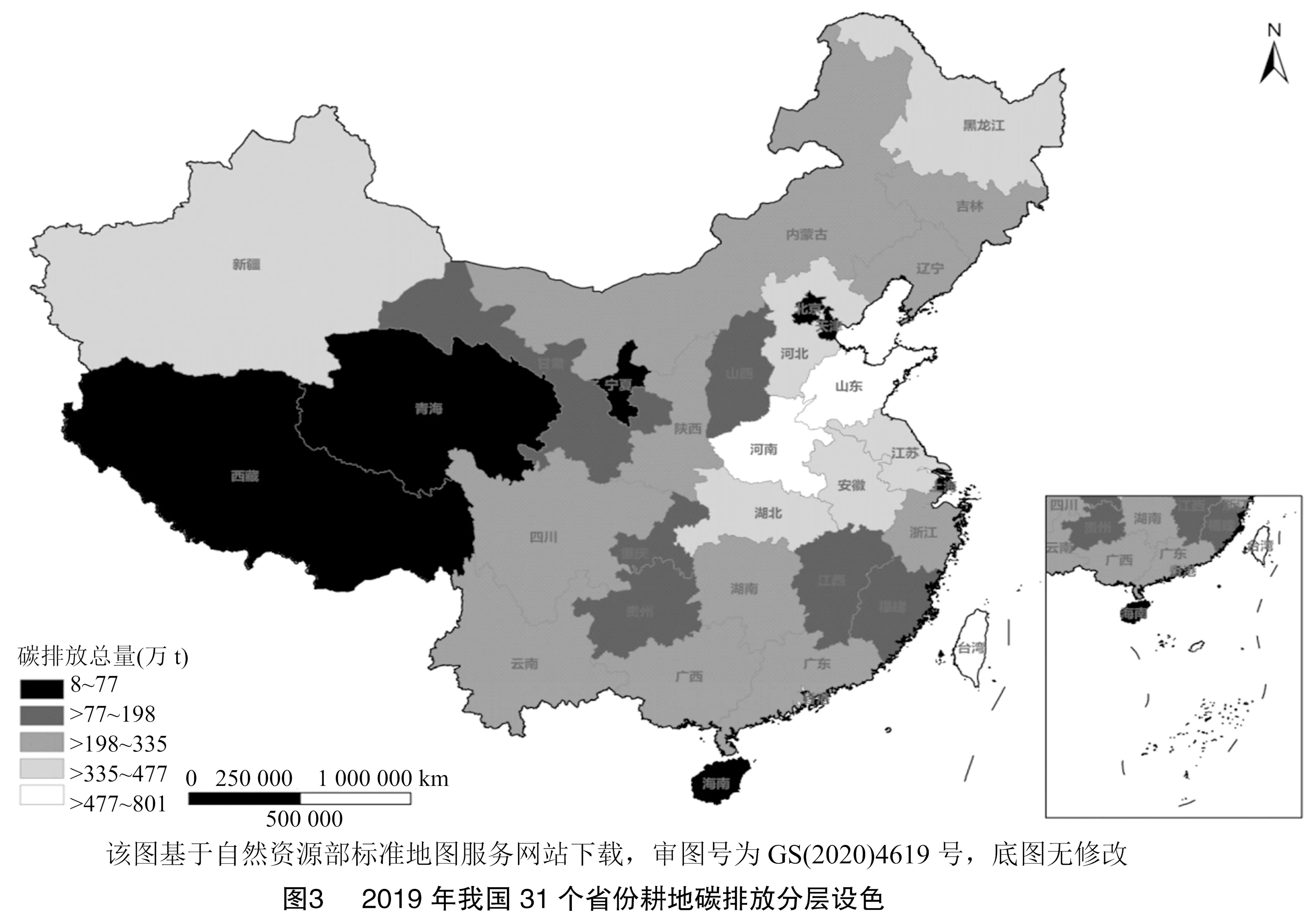

2.2.1 我國各省份耕地碳排放總量特征 再通過公式(1)具體測算2019年我國31個省份(不含香港特別行政區、澳門特別行政區、臺灣省)耕地碳排放總量(表3),同時借助ArcMap 10.5軟件,采用自然間斷點分級法,將各省(市、區)碳排放總量分為5

表3 2019年我國31個省份耕地碳排放情況

個等級,其中1級最低,5級最高(圖3)。耕地碳排放量8萬~77萬t為1級,>77萬~198萬t為2級,>198萬~335萬t為3級,>335萬~477萬t為4級, >477萬~801萬t為5級。 其中河南省、山東省、河北省耕地碳排放總量歸屬于5級區間,這些省份均屬于耕地較多的傳統農業大省。新疆、江蘇、安徽、湖北、黑龍江、湖南等省(區)耕地碳排放總量歸屬于4級區間,這些省份主要位于華中地區、華東地區和少數東北、西北地區,也都是傳統的糧食大省。廣東、四川、廣西、內蒙古、吉林等省(區)耕地碳排放總量歸屬于3級區間,主要位于東部沿海地區、東北地區和西南地區。江西、山西、重慶、貴州、海南省(市)耕地碳排放總量歸屬于2級區間,主要位于西南地區和中部地區,因地理位置等原因耕地資源較匱乏。寧夏、上海、天津、青海、北京、 西藏省(市、 區)耕地碳排放總量歸屬于1級區間,主要是經濟高度發達的沿海省份和西北偏遠省份,產業和位置等因素使得第一產業空間進一步被壓縮。通過進一步歸納可知,從1級到5級各區間內省份的數量分別為6、5、11、6、3個,不同等級的區間內各省份耕地碳排放總量占全年總碳排放量的比重分別為1.69%、8.10%、37.30%、29.13%、23.78%。可見我國各省(市、區)耕地碳排放總量無論在數量上還是比重上大多都位于3級區間內,其中耕地碳排放總量最高的河南省(801.48萬t)是西藏自治區(8.00萬t)的約100倍。

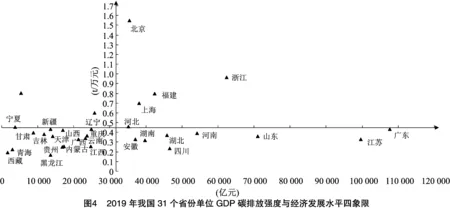

2.2.2 我國各省份耕地碳排放強度特征 通過2019年我國31個省份(不含香港特別行政區、澳門特別行政區、臺灣省)耕地單位GDP碳排放強度和地區生產總值構建耕地單位GDP碳排放強度和經濟發展水平四象限圖(圖4),本研究根據各省份地區生產總值的平均值(31 784.94億元)和耕地單位GDP碳排放強度的平均值(0.45 t/萬元)構建象限坐標軸。第一象限表示經濟發展水平高、耕地碳排放強度高;第二象限表示經濟發展水平低、耕地碳排放強度高;第三象限表示經濟發展水平低、耕地碳排放強度低;第四象限表示經濟發展水平高、耕地碳排放強度低,其中第四象限為理想型發展區間。由圖4可知,浙江省、福建省、北京市、上海市、河北省分布在第一象限內,經濟發展水平高的同時耕地碳排放強度也高,大都屬于東部沿海發達地區和環渤海經濟圈。陜西省、寧夏回族自治區、海南省分布在第二象限內,經濟發展水平較低的同時耕地碳排放強度卻很高,主要位于西北偏遠地區和我國南部。遼寧、吉林、黑龍江、云南、廣西、貴州、青海、西藏等省(區)分布在第三象限內,經濟發展水平較低的同時耕地碳排放量也較低,主要分布于我國東北地區、西部地區和西南地區。廣東、江蘇、山東、河南、安徽、湖北等省分布在第四象限內,經濟發展水平較高的同時耕地碳排放強度卻較低,主要分布在中部地區、華東地區和少數沿海省份。總體而言,分布于第一、第二、第三、第四象限內的省份分別為5、3、15、8個,絕大多數省份都位于經濟發展水平低、耕地碳排放強度也較低的第三象限內,因此,在減排的同時也要加強對經濟的提速,要在不斷發展中逐步減少碳排放量。

3 我國耕地碳排放影響因素分析

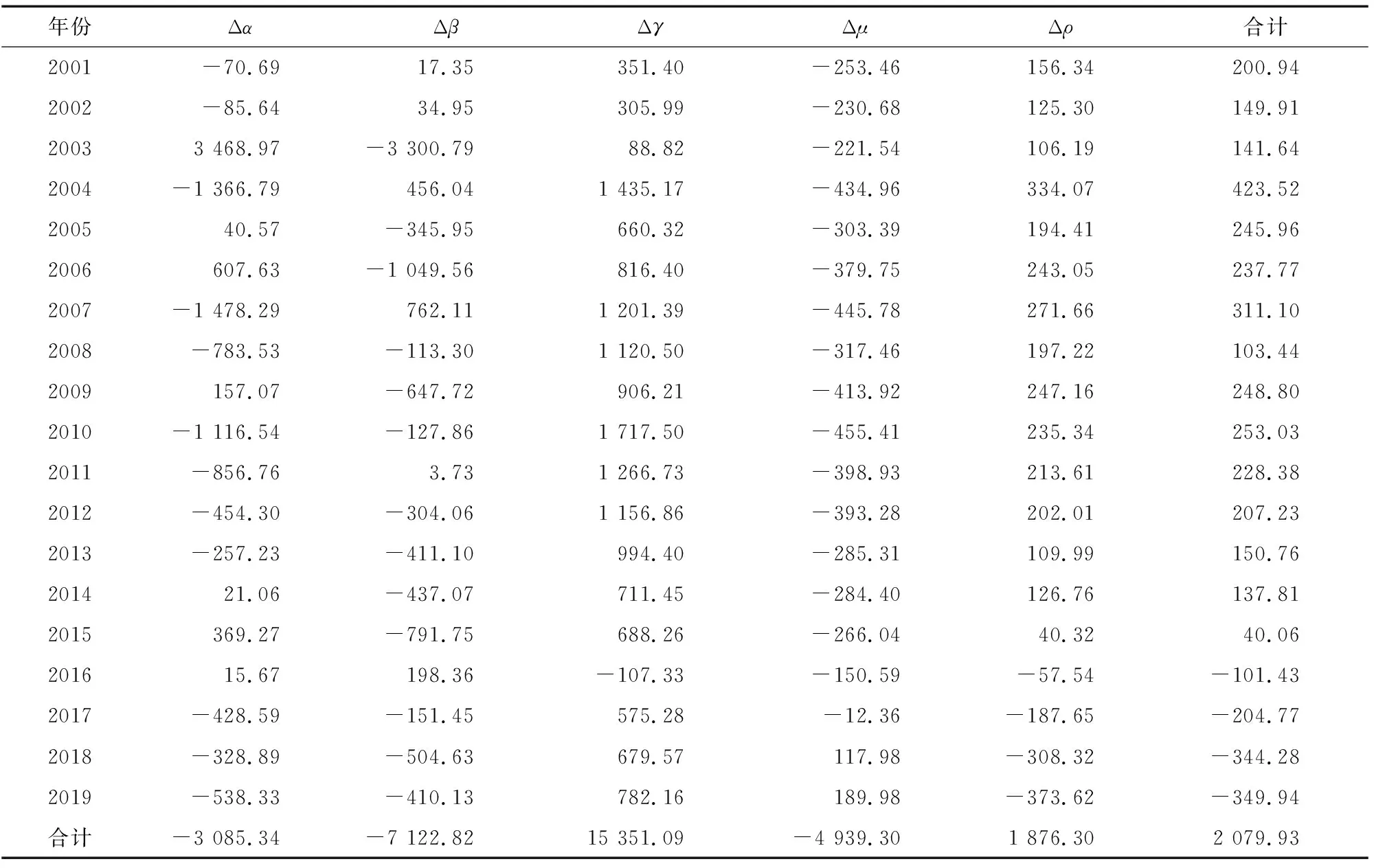

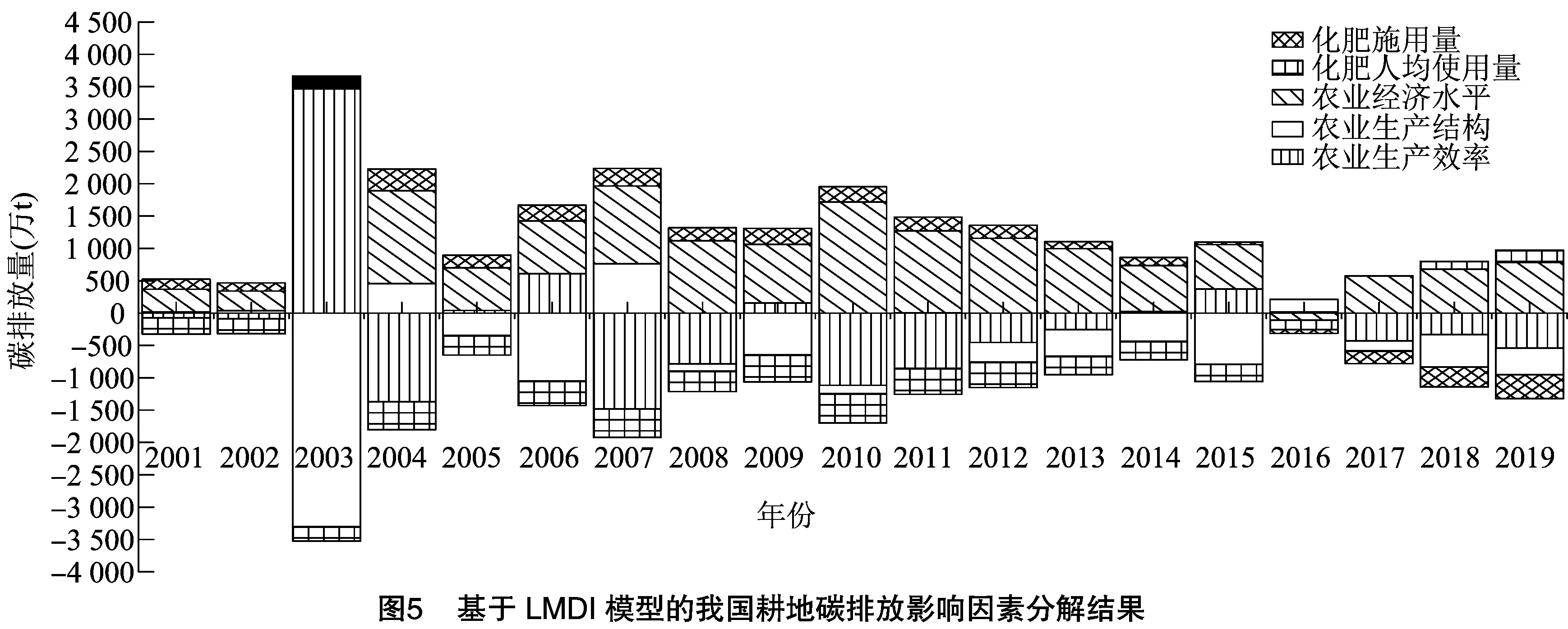

綜上,根據耕地碳排放影響因素分解方法中的計算公式和相關統計數據,借助Excel軟件,按照農業生產效率、農業生產結構、農業經濟水平、單位化肥人均使用量、化肥施用量等5個因素對我國耕地碳排放總量進行因素分解和影響程度計算,結果見表4、圖5。近20年來,5類影響因素共計促進耕地碳排放2 079.93萬t,其中農業生產效率、農業生產結構、單位化肥人均使用量因素對耕地碳排放的增長具有抑制作用,對耕地碳減排的作用效果大小排序為農業生產結構因素>單位化肥人均使用量因素>農業生產效率因素。農業生產結構因素對耕地碳排放的抑制作用最顯著,與基期2000年相比,2001—2019年共計減少碳排放7 122.82萬t,減排貢獻率達到118.44%。可見隨著農業的結構性調整和農業科技的進步,糧食作物在整體農業生產中的結構下降有利于減少因人類活動和對農作物的施肥打藥所導致的碳排放。單位化肥人均使用量因素對抑制耕地碳排放的效果也較明顯,與基期2000年相比,2001—2019年共計減少碳排放 4 939.30萬t,減排貢獻率為82.13%。雖然化肥使用量總體呈波動遞增趨勢,但城鎮化率的進一步提高和社會節奏的進一步加快使得農業人口進一步縮減,規模化、集約化的農業經營方式使得承包大戶能夠更加科學合理且更經濟地對耕地進行切實的農業生產資料投入,從而有效地減少因小農戶分散經營而導致的粗放化耕地碳排放。農業生產效率因素的減排抑制效果位居第三,與基期2000年相比,2001—2019年共計減少碳排放3 085.34萬t,減排貢獻率達到51.31%。農業科技的進一步提升以及谷物產量的提高使得可以在降低農業生產資料投入的同時谷物產值不斷上升,農業經濟的增長速度已經逐漸超越農業碳排放的增長速度,達到一定程度的脫鉤效果。農業經濟水平因素和化肥施用量因素對耕地碳排放具有明顯的促進作用,其中尤以農業經濟水平因素最顯著。與基期2000年相比,2001—2019年共計產生碳排放15 351.09萬t,對碳排放的貢獻率達到255.27%。這有力地說明了農業經濟水平正在不斷提高,而我國作為一個傳統的農業大國, 農業經濟水平的提高不可避免地會造成環境的破壞,農業增產在提高農民生活水平的同時也會加大對農業生產資料的需求,對耕地的投入力度可能進一步加劇,從而導致耕地碳排放量的不斷提升。化肥施用量因素也是促進耕地碳排放的一個重要方面,與基期2000年相比,2001—2019年共計產生碳排放1 876.30萬t,對碳排放的貢獻率為31.20%。雖然相較于前者的貢獻率可能不是很高,但化肥在耕地的6類碳源中的貢獻率卻是最高的,由于近20年內化肥的施用量總體表現為先增后減,因此后期對碳排放具有一定的抑制作用,但總體還是表現為促進作用。

表4 我國耕地2000—2019年碳排放影響因素分解結果 萬t

4 結論與討論

本研究基于IPCC碳排放系數法間接測算我國2000—2019年耕地碳排放總量與碳排放強度,并對二者的時間和空間特征進行分析,隨后運用LMDI模型對耕地碳排放的影響因素進行分解研究。結果表明,我國耕地碳排放量正隨著低碳理念和減排措施的推廣呈波動遞減趨勢,前期碳排放總量不斷上升,但環比增速卻逐漸減緩,到達2015年這個頂點后,后期碳排放總量呈逐步下降趨勢,但環比增速卻逐漸上升。單位GDP碳排放強度整體表現為隨著時間的推移呈波動遞減趨勢,這直觀地表明我國單位農業經濟效益的碳排放在逐漸降低,農業經濟發展對環境的壓力也在逐漸減小,也從側面說明我國農業產值中的生產資料投入變得逐漸合理。其中,2003年單位GDP碳排放強度突然斷崖式的升高,究其原因可能是因為當年我國農業經濟發展受到非典疫情和自然災害的雙重影響,使得農業從業人員的正常耕作受到限制,糧食、油料等大宗農產品減產,最終導致谷物產值大幅度減少。地均碳排放強度總體表現為波動上升態勢,但近年來有下降勢頭,較直觀地呈現出“M”形。以2010、2015年分別為階段性谷值和峰值,后期強度逐漸下降,這也能直觀地表明單位耕地面積上的碳排放量在逐漸降低,雖然還未達到先前的狀態,但已有好轉之勢。其中,2010年地均碳排放強度突然降低至谷值,究其原因可能是因為通過2008以來對黑龍江和湖北等省農村土地整治工程,使得當年我國新增耕地面積37.37萬hm,創歷年新高。值得注意的是,本研究通過測算耕地碳排放的6類主要碳源,發現我國耕地碳排放總量自2015年就已達到峰值,且之后呈加速下降狀態,這與劉雪琪等對于農地利用碳源的測算結果相符合。相較于力爭我國整體二氧化碳排放量在2030年前達到峰值,我國農業中耕地的碳排放量是否已經在2015年就已提前到達峰值值得進一步探討。