經典名方清燥救肺湯的歷史沿革及現代應用進展Δ

楊斯翔,吳文輝(1.西南醫科大學中西醫結合學院,四川瀘州 646000;2.重慶市中醫院藥劑科,重慶 400021)

燥證的中醫內涵廣泛,涵蓋了現代醫學呼吸系統、皮膚系統、消化系統等多個系統疾病。“燥”的概念濫觴于《黃帝內經》,在金元時期得到較大的發展。劉完素在《素問玄機原病式》中補充《黃帝內經》病機十九條,記載燥證的癥候特點為“諸澀枯竭,干勁皴揭”[1]。清代醫家喻昌在《醫門法律》中指出,燥屬秋氣,有“溫燥”和“涼燥”2類,燥邪最易傷肺,而見咳逆上氣之癥;并在該書中拓展了燥病的范疇,指出燥邪致病可傷及氣血津液臟腑;發展了“燥者潤之”的治療大法,提出治燥當“深達治燥之旨”,不可“但用潤劑治燥”[2]。

清燥救肺湯出自清代喻昌所著的《醫門法律》,為治療秋燥氣郁之專方[2],現代臨床應用較為廣泛,主治證候十分繁雜,2018年被納入了國家中醫藥管理局和國家藥品監督管理局制定的《古代經典名方目錄(第一批)》[3];2020年,國家中醫藥管理局和國家藥品監督管理局又頒布了《古代經典名方關鍵信息考證原則》[4],其中明確要求需從歷史和發展的角度去認識經典名方中的共性問題,厘清其發展脈絡,明確其功能主治。目前,關于清燥救肺湯的研究主要集中于臨床研究,對其系統性和綜合性的梳理較少。基于此,本文收集了記載清燥救肺湯的古籍與現代研究文獻,采用文獻計量學的方法對方劑的來源與組成、藥材基原與炮制、用藥劑量、功能主治與現代臨床應用進行了系統研究,以期為經典名方的開發和臨床應用提供參考。

1 方劑來源及組成

清燥救肺湯是治療溫燥重證、氣陰兩傷之代表方,功專清燥潤肺、養陰益氣,《醫門法律》記載該方“治諸氣膹郁,諸痿喘嘔”,處方為“桑葉(經霜者,得金氣而柔潤不凋,取之為君,去枝梗,凈葉三錢)、石膏(煅,稟清肅之氣極,清肺熱,二錢五分)、甘草(和胃生金,一錢)、人參(生胃之津,養肺之氣,七分)、胡麻仁(炒,研,一錢)、真阿膠(八分)、麥門冬(去心,一錢二分)、杏仁(炮,去皮尖,炒黃,七分)、枇杷葉(一片,刷去毛,蜜涂炙黃),水一碗,煎六分,頻頻二三次滾熱服”[2]。秦之楨在《傷寒大白》中稱此方為“清燥湯”,并提出方中麻仁除滋腎外,還可瀉熱通便,“肺燥大腸亦燥,佐以麻仁,則下焦火泄,小便自利”[5]。而《溫病條辨》認為清燥救肺湯出自張仲景的復脈湯,記載:“蓋喻氏之清燥救肺湯,即《傷寒論》中后半截復脈湯也”[6]。《類傷寒集補》記載:“西昌制此方時,有人參之大力駕馭其中,始可用石毫之甘寒而多液,清熱救陰而不傷胃氣……而獨用石膏,難免大寒妨胃”[7]。該書提出方中人參除生津益氣外,還可制約石膏的寒涼之性,不得隨意減去。《醫方絜度》對本方之名作出了闡述:“燥曰清者,燥為火氣,當清以潤之;肺曰救者,肺為嬌藏,不容緩圖,當急救也”[8]。《歷代名醫良方注釋》記載清燥救肺湯的組方特點為輕柔、甘潤、重降,“清輕而不重濁,柔潤而不滋賦,以療無形無質燥邪之傷肺”[9]。現代《方劑學》則認為,清燥救肺湯“宣、清、潤、補、降五法并用,氣陰雙補,培土生金”[10]。

關于清燥救肺湯的組成,歷代文獻對于胡麻仁、杏仁、人參種類的記載有所差異。《證治要義》[11]、《時病論》[12]、《醫門補要》[13]記載本方胡麻仁的種類為火麻仁(麻仁),而《時方歌括》[14]、《醫學三字經》[15]、《重訂廣溫熱論》[16]、《血證論》[17]、《感證輯要》[18]、《推拿抉微》[19]等醫籍中則記載為黑芝麻。《幼幼集成》[20]、《重訂廣溫熱論》[16]、《感證輯要》[18]記載杏仁的種類為甜杏仁(北杏仁)。《重訂廣溫熱論》[16]、《感證輯要》[18]記載用西洋參代替人參,而《羊毛瘟論》[21]、《中國時令病學》[22]中用沙參,《醫門補要》[13]中用條參。

2 藥材基原與炮制

2.1 桑葉

2020年版《中國藥典》(以下簡稱《藥典》)記載:“桑葉為桑科植物桑Morus alba L.的干燥葉”。《醫門法律》明確桑葉的炮制方法為“經霜者,得金氣而柔潤不凋,取之為君,去枝梗,凈葉”[2]。

2.2 石膏

《藥典》記載:“石膏為硫酸鹽類礦物石膏族石膏,主含含水硫酸鈣(CaSO4·2H2O)”,其炮制方法為:“取石膏,照明煅法煅至酥松”。《醫門法律》言石膏“煅,稟清肅之氣極,清肺熱”[2]。現代藥理研究顯示,生石膏具有良好的解熱作用,經煅制后其解熱作用減弱或消失,并產生一定的抑菌作用[23]。

關于清燥救肺湯中石膏是否煅用,歷版《方劑學》的爭議較大。目前主流的觀點認為,清燥救肺湯中石膏應當煅用,以使全方清熱而不過于寒涼,如2021年版的《方劑學》曰:“肺為嬌臟,清肺不可過于寒涼,故石膏煅用”[10];2017年版的《方劑學》認為石膏煅用,且用量極輕,是取其清肺熱而不傷胃氣之意[24]。但從藥證相符的角度考慮,1985年版的《方劑學》認為石膏當生用,是取其清肺經之熱的功用,如此才方證對應、切中病機[25]。若石膏煅用則收斂之力增強,使痰無出路,而清熱力量減弱,恐難勝體內燎原之火熱,則藥不對證[26]。雖然古今煅石膏的炮制方法有所不同,古法煅石膏的收澀之性不強,可以通過桑葉、枇杷葉等配伍,散中寓收,達斂肺止咳之效[27]。但目前古法煅石膏的炮制方法尚不明確,不利于工業化生產。此外,清燥救肺湯中石膏-人參、石膏-杏仁等藥對為臨床常用的經典組合,石膏配伍人參、甘草,可扶正祛邪、顧護脾胃,如《傷寒論》中之白虎加人參湯、竹葉石膏湯,均以石膏清透余熱,人參補氣養陰;石膏配伍杏仁,清肅協同,如《傷寒論》中之麻杏甘石湯,以石膏清宣肺熱,杏仁肅利肺氣。而不論是白虎加人參湯、竹葉石膏湯抑或是麻杏甘石湯,方中石膏均為生石膏。總結其配伍規律不難發現,石膏在發揮清熱、平喘作用時常生用[28]。本著“尊古而不泥古”的原則,從工業化生產和療效的角度考慮,筆者建議清燥救肺湯中石膏應生用。

2.3 麥冬

《藥典》記載:“麥冬為百合科植物麥冬Ophiopogon japonicus(L.f)Ker-Gawl.的干燥塊根”。麥門冬為麥冬的別名。麥冬去心炮制始見于南北朝,古人多認為麥冬不去心入藥會令人心煩。現代藥理研究顯示,麥冬去心后多糖含量有所增加,總黃酮含量有所降低,經炮制后麥冬多糖和總黃酮的含量均有所減少[29]。故現代臨床上多直接以未去心生品麥冬入藥,只有在某些特定藥方配伍中才對麥冬炮制有所要求。

2.4 人參

人參藥材基原與炮制方法同《藥典》。

2.5 杏仁

杏仁分苦杏仁和甜杏仁2種,唐代之前甜杏仁與苦杏仁可能混用,至清代則以苦杏仁為主[30]。《藥典》記載:“苦杏仁為薔薇科植物山杏Prunus armeniaca L.var.ansu Maxim.、西伯利亞杏 Prunus sibirica L.、東北杏 Prunus mandshurica(Maxim.)Koehne或杏 Prunus armeniaca L.的干燥成熟種子”。《醫門法律》記載杏仁炮制方法為:“泡,去皮尖,炒黃”[2],與現代炒苦杏仁的炮制方法相似。

2.6 枇杷葉

枇杷葉藥材基原與炮制方法同《藥典》。

2.7 胡麻仁

《神農本草經》[31]、《本草經集注》[32]、《新修本草》[33]中明確記載,胡麻即為黑芝麻。《藥典》記載:“黑芝麻為脂麻科植物脂麻Sesamum indicumL.的干燥成熟種子”;黑芝麻的炮制方法為:“取凈黑芝麻,照清炒法炒至有爆聲。用時搗碎”。《醫門法律》中記載其炮制方法為:“炒、研”[2],與《藥典》基本一致。

2.8 阿膠

真阿膠為阿膠中陳良者,以山東東阿為道地[34-35]。《藥典》記載:“阿膠為馬科動物驢Equus asinusL.的干燥皮或鮮皮經煎煮、濃縮制成的固體膠”,阿膠的炮制方法為“搗成碎塊”。《醫門法律》只提及用真阿膠,但未記載阿膠的炮制方法。

2.9 甘草

《藥典》記載:“甘草為豆科植物甘草Glycyrrhiza uralensisFisch.、脹果甘草Glycyrrhiza inflataBat.或光果甘草Glycyrrhiza glabraL.的干燥根和根莖”。《醫門法律》中未記載甘草的炮制方法,但鑒于書中記載“甘草和胃生金……大約以胃氣為主,胃土為肺金之母也”[2],該論述與炙甘草的功效更為接近,故筆者建議以炙甘草入藥。

3 用藥劑量

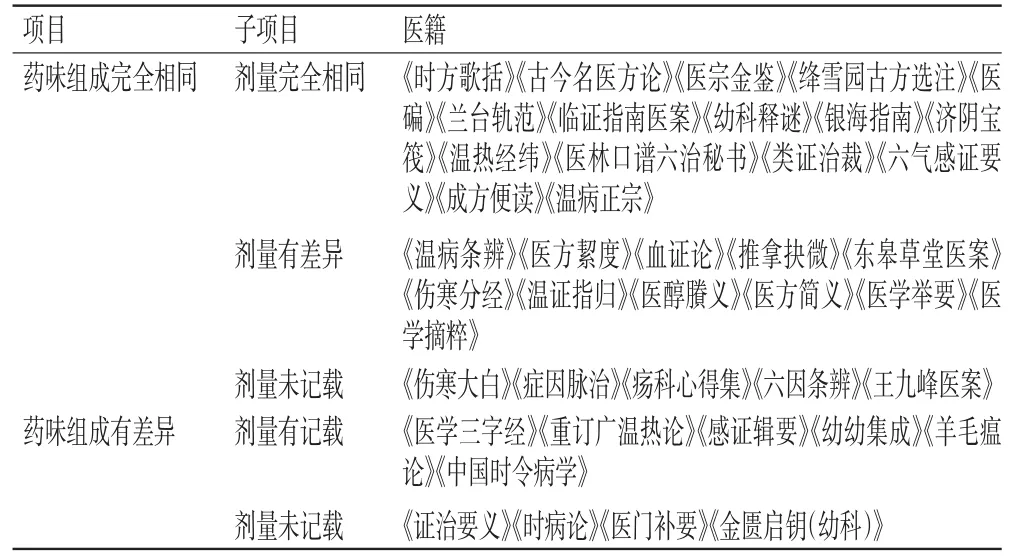

本文共搜集43部載有清燥救肺湯組成的醫籍,其中32部醫籍與《醫門法律》中記載的藥味組成完全相同。32部醫籍中,有16部醫籍的劑量與《醫門法律》中記載的劑量完全相同,11部醫籍劑量有差異,5部醫籍未記載劑量。其余藥味組成有差異的10部醫籍中,6部有記載劑量,4部未記載劑量。與《醫門法律》中清燥救肺湯藥味組成異同的醫籍見表1,清燥救肺湯原方9味中藥劑量及出現頻次見表2。表2結果顯示,清燥救肺湯的各藥味劑量多遵循《醫門法律》原方,其中石膏、麥冬、杏仁、枇杷葉劑量差異較大。

表1 與《醫門法律》中清燥救肺湯藥味組成異同的醫籍

表2 清燥救肺湯中各藥味劑量及出現頻次

清燥救肺湯創制于清代,采用16進制的“市制”計量方法。自1979年起中國中醫處方用藥的計量單位統一采用“g”為單位的國家標準,按1市兩=31.25 g、1市錢=3.125 g、1市分=0.312 5 g換算,臨床上清燥救肺湯的參考劑量建議為桑葉9.38 g、石膏7.81 g、甘草3.13 g、人參2.19 g、黑芝麻3.13 g、阿膠2.5 g、麥冬3.75 g、杏仁2.19 g、枇杷葉1片。

4 功能主治與臨床應用

4.1 功效與主治證候

《醫門法律》記載:“清燥救肺湯治諸氣膹郁,諸痿喘嘔”[2]。《時方歌括》記載:“喻氏宗繆仲淳甘涼滋潤之法制出此方,名曰清燥,實以滋水,即《易》所謂‘潤萬物者,莫潤乎水’是也;名曰救肺,實以補胃,以胃土為肺金之母也”[14]。二者均認為清燥救肺湯補土以生金,滋水而潤燥,清燥、生津、滋陰、益氣是其核心功效。

后世醫家對清燥救肺湯的主治證候有所拓展,病證范圍由肺系疾病拓展到了內科、兒科、傳染病等;病位由肺拓展到了膀胱、胃等;病名增加了癃閉、龜胸、羊毛瘟、類傷寒、肺癆、溫燥等;病機描述增加了陽明司天、肺熱、火傷肺氣、肺胃火盛、肺家熱燥、溫燥傷肺、氣陰兩傷等;主治證候增加了咳而胸高骨起、煩躁恍惚、舌強不語、手足痿弱、咽干喉痹、吐血等;脈象可為虛大而數。清代唐宗海在《血證論》中以陰虛津虧的基本病機為中心,充分結合藏象學說、五行學說,極大地拓展了清燥救肺湯的應用范圍,除喘息、聲音(喑)、吐膿、咳血、咳嗽、抱兒癆等肺系病證外,還將此方應用于便閉、尿血、午后發熱、痿廢、百合病等病證[17]。《白喉條辨》還記載用清燥救肺湯加減治療白喉屬肺經燥氣病者[36]。歷代醫籍中有關清燥救肺湯的功效和主治證候記載見表3。

清燥救肺湯主治證候的不斷拓展充分體現了“異病同治”的中醫理論,緊抓病機,見病知源。將證候與病機對應來看,咳而胸高骨起是肺熱壅盛、火傷肺氣的表現;癃閉、咽干喉痹、手足痿弱是肺熱津痿的表現;煩躁恍惚、舌強不語是亡血失津、肺不藏魄所致;便閉是肺與大腸相表里,肺移熱于大腸所致。以上臨床表現各異,但病機都歸因于肺燥津傷,故均可用清燥救肺湯治療。

4.2 現代臨床應用

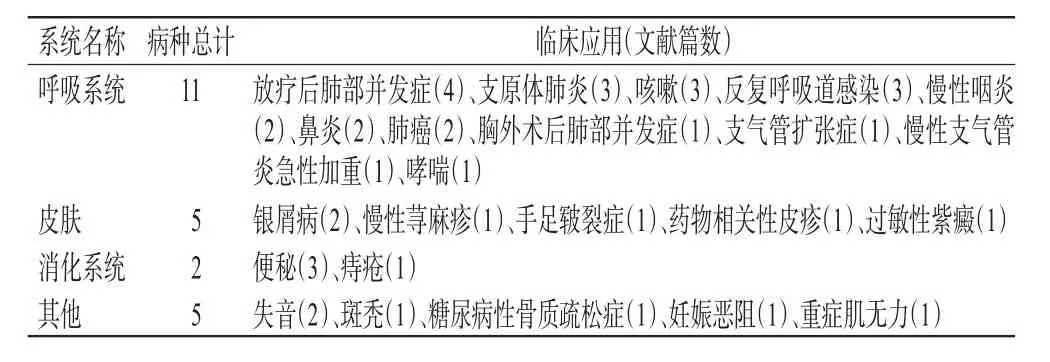

以“清燥救肺湯”和“臨床應用”為主題詞在中國知網進行檢索,共查到61篇文獻,僅保留個案和臨床研究40篇,總共涉及病種23種,其中呼吸系統疾病占比47.8%、皮膚疾病占比21.7%,結果見表4。

表4 清燥救肺湯的現代臨床應用

由表4可見,清燥救肺湯在現代臨床主要用于治療因肺燥津傷,以干咳無痰、咽喉干燥、鼻燥、氣急胸痛等癥為特點的呼吸系統疾病,如放療后肺部并發癥、支原體肺炎、鼻炎等。此外,清燥救肺湯還廣泛應用于皮膚疾病,如銀屑病、慢性蕁麻疹、手足皸裂癥等。

5 結語

清燥救肺湯為治秋燥氣郁之專方,臨床應用廣泛、療效確切。整理清燥救肺湯歷代文獻可知,在藥味組成上,部分醫籍在麻仁、杏仁、人參的種類上有所差異;在炮制方法上,歷代文獻主要在石膏、麥冬2味藥上有所差異;在劑量上,歷代文獻大體以原方為主,其中石膏、麥冬、杏仁、枇杷葉劑量差異較大;在功能主治上,歷代文獻均以“清燥”“生津”“滋陰”“益氣”為本方的主要功效,以“諸氣膹郁,諸痿喘嘔”為主治,而現代臨床應用范圍較廣,包括呼吸系統疾病、皮膚疾病、消化系統疾病等。

目前,肺癌已成為我國的高發病,中醫治療肺癌常從燥論治。鑒于清燥救肺湯的研究現狀,建議后續研究的重點方向可放在以下2個方面:(1)明確清燥救肺湯“治燥”的現代分子機制,為臨床應用本方提供更有力的科學依據;(2)對本方的化學成分、藥動學、藥效學進行深入研究,以利于本方的深入開發與臨床應用。