運動教育模式的實施要點

王榮榮 (北京體育大學教育學院,100084)

一、秉持“以評促教、以評促學”

教師運用運動教育模式進行教學時,需要精心設計反饋內容及時機,并有意識地對學生課堂中聽講、練習、同伴互助等行為表現,隊長及裁判員等各自角色的職責履行情況,比賽中團隊戰術配合、個人技術表現及行為規范等一系列指標進行記錄并整理,作為學生個體或團隊明確學習目標、及時了解學習進度的依據,有助于學生明晰自己的優勢與不足,明確努力方向。

運動教育模式的評價秉持“以評促教、以評促學”,在實施過程中提供的學習任務卡、課堂角色及責任檢查表、比賽技術統計表、團隊成員角色職責表等評價工具需要教師在教學開始之前完成,并在教學過程的相應環節提供給學生。在評價內容上,強調多樣化評價內容,注重組合技戰術的學練及真實情境中的應用、體能、規則意識與裁判知識、項目文化以及團隊意識、責任意識等培養與發展;在評價主體上,倡導學生自評、小組互評、教師評價等多元主體參與。此外,運動教育模式還包含了教、學、練、評4個環節,在實現學練賽評一體化方面都具有較大的潛力和優勢,是推進核心素養在具體運動項目及課堂教學中落實的重要手段。

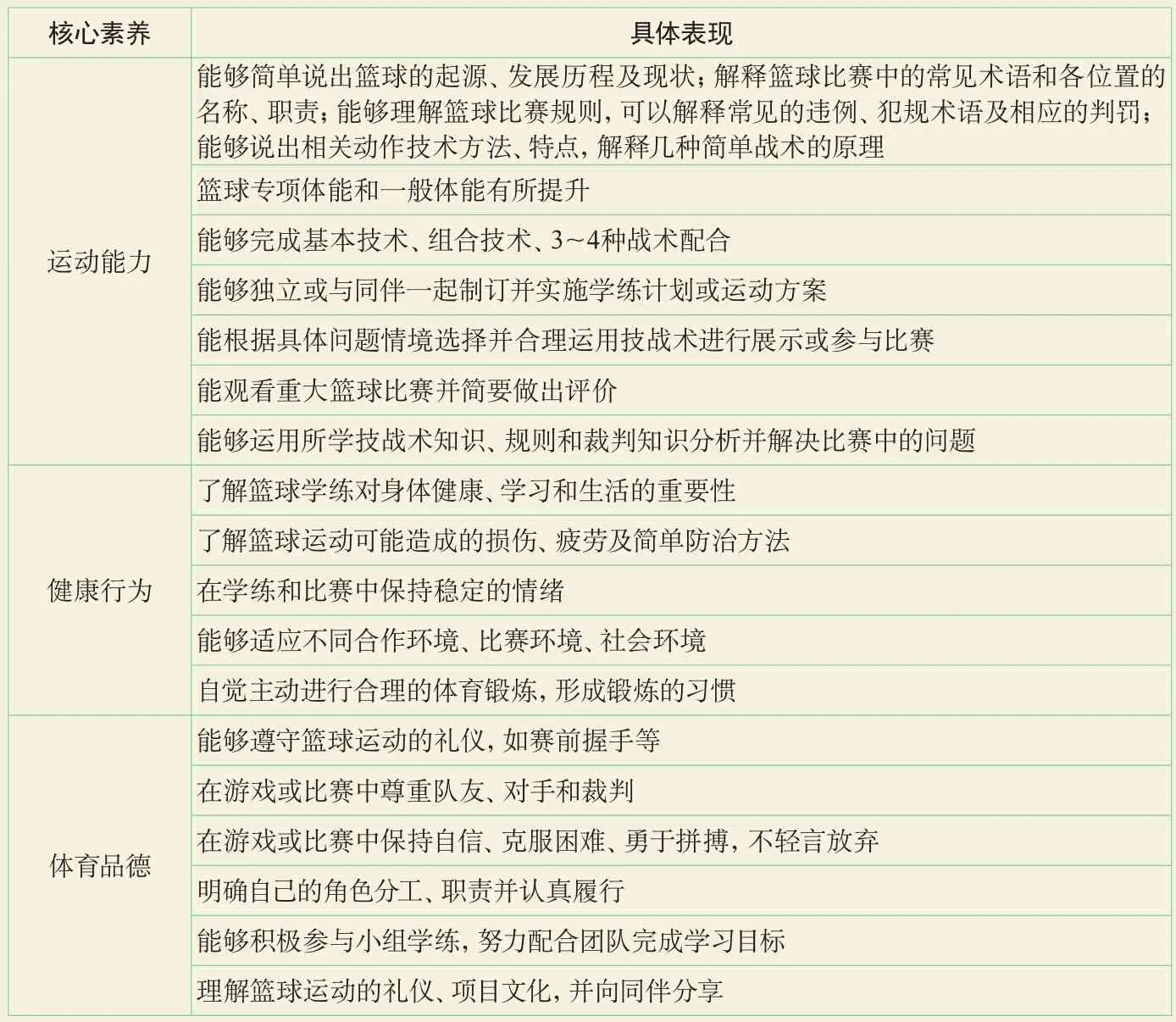

以高中籃球模塊一的賽季教學中表現性評價的設計為例,遵循表現性評價設計流程,即“確定目標—設計任務—編制規則—實施評價”設計評價方案。第一步:根據《普通高中體育與健康課程標準(2017年版2020年修訂)》[以下簡稱《課程標準(2017年版2020年修訂)》]要求,結合教材等確定指向核心素養的學習目標(表1)。

表1 高中籃球模塊——賽季學習目標

第二步,根據評價目標,結合學習內容設計表現性評價任務。由于模塊一重點在于基本知識與技術、組合技戰術、規則與裁判知識等學練與應用,故以真實比賽情境作為作為任務情境,以“嚴格按照比賽規則完成一場比賽”作為評價任務,以考察學生技戰術的掌握和應用情況。第三步,根據評價任務編制特定的評價規則。在評分規則方面,除了常規比賽中用到的比賽技術統計表、犯規記錄表、賽季對陣積分表外,還需要根據評價任務和評價目標編制比賽評價表作為比賽任務的評分規則。評分規則也稱為評價量規,是表現性評價中常用的評分工具,一般由表現維度、要素、等級以及等級描述4部分組成。以參賽隊員的任務表現為例,根據體育比賽特點,編制整體性評價表(見表2)。

表2 籃球比賽表現性評價

在運動教育模式的實踐中,可根據具體需要選擇其中一種方法進行評價,也可將二者結合應用,使得運動教育模式的評價建立在一定理論基礎之上。如,練習期和季前賽期間學生的學練環境與真實比賽環境差異較大,可使用表現性評價,而在正式比賽及最終比賽環節教學環境以及評價任務與現實環境和現實問題完全一致,可使用真實性評價,當然也可使表現性評價貫穿于整個賽季。

二、關注學習情境,兼顧學習過程與結果

運動教育模式以比賽為主線,而比賽情境是最常見的教學情境,能夠將體育知識、技戰術等與真實社會情境相聯系,使學生在體驗運動的同時進行知識與學習意義的自我構建,通過團隊配合等增強學生的合作交流能力,通過口號、隊服、裁判知識、比賽規則等滲透運動文化、規范學生的社會行為等。因此,運動教育模式應關注學習情境的適切性、真實性,重視情境創設的目的以及其是否能夠有效引發學生的建構反應。

運動教育模式旨在培養“有文化、有運動素養和熱情的運動參與者”,其中運動素養維度中技戰術能力、體能等可以通過量化的、終結性的方式進行評價,而“決策能力、責任感、團隊精神及文化”等卻難以通過這種方式得到合理的評價結果。故運動教育模式提倡“關于學習的評價”與“為了學習的評價”相結合,兼顧學習過程與結果,共同服務于學生的發展。運動教育模式的評價是貫穿于整個教學過程的。如,課堂常規建立階段對學生運動水平的診斷、各組運動教育手冊的填寫情況;季前賽階段對學生技戰術學練任務、體能任務完成情況的評價以及貫穿于整個賽季的課堂學習行為等評價;正式比賽階段及最終比賽階段對學生比賽表現、比賽結果等記錄與評價。不同階段有不同的評價工具和側重點,從而使評價在整個教學過程中發揮教育性和指導性的作用。

三、多元的評價內容、形式與評價主體

運動教育模式要求教師在整個教學過程中不僅要進行正式評價,也要注意應用非正式評價。非正式評價包括基于觀察的積極反饋、糾正性反饋、提示和鼓勵等。如,學生學練過程中的交流、臨時指導,眼神肯定或鼓掌等,有助于提升學生的信心和參與興趣;而正式評價包括基于學生表現進行的課堂小測試、期末測試成績記錄等作為學生的表現指標,以此為學生提供有效、可信的反饋,有助于學生明確自己的優勢與不足。運動教育模式的評價需要將二者結合使用,以激發學生的興趣,提高評價的有效性和權威性。

在評價主體方面,運動教育模式打破了教師評價的局限,倡導學生參與評價過程,可以是教師評價、學生自評和小組互評、組外成員評價等。運動教育模式通過多元評價內容、多種評價工具及多元主體的結合應用,助推了教育評價本質功能的實現和核心素養的落地,使得其更符合當下體育課程與教學改革的發展趨勢。