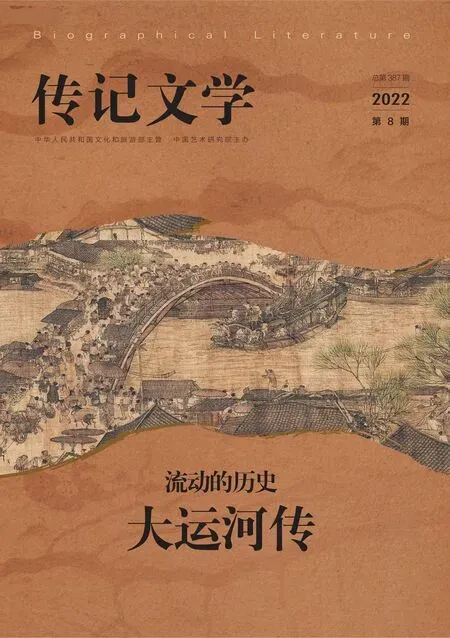

魯迅詩傳(二):經典

黃喬生

《詩經》

中國古代儒家的“五經”中,《詩經》是唯一的文學作品。多虧了這本書,科舉時代學子們的生活才不那么枯燥。魯迅說:“《詩經》是經,也是偉大的文學作品;屈原宋玉,在文學史上還是重要的作家。為什么呢?——就因為他究竟有文采。”(《從幫忙到扯淡》)

儒家詩教講“溫柔敦厚”,但《詩經》并非一味如此,而是各種情緒都有表現。孔子就說過“詩可以怨”(《論語·陽貨》)。魯迅指出《詩經》并非全然的“思無邪”:“實則激楚之言,奔放之詞,《風》《雅》中亦常有,而孔子則曰:‘《詩》三百,一言以蔽之,曰:思無邪。’后儒因孔子告顏淵為邦,曰‘放鄭聲’,又曰:‘惡鄭聲之亂雅樂也。’遂亦疑及《鄭風》,以為淫逸,失其旨矣。”(《漢文學史綱要·書與詩》)魯迅根據嵇康的觀點對“放鄭聲”進行了辨析:“自心不凈,則外物隨之,嵇康曰:‘若夫鄭聲,是音聲之至妙,妙音感人,猶美色惑志,耽槃荒酒,易以喪業,自非至人,孰能御之。’(本集《聲無哀樂論》)世之欲捐窈窕之聲,蓋由于此,其理亦并通于文章。”(《漢文學史綱要·書與詩》)

言為心聲,在發聲者是不得不發,在聽者是不能阻擋,也阻擋不住的。因此,文學有普遍性,人人得而為文學,人人都是創作者。魯迅晚年撰寫《門外文談》,講到文學的起源,又特別提到《詩經》:

就是周朝的什么“關關雎鳩,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑”罷,它是《詩經》里的頭一篇,所以嚇得我們只好磕頭佩服。假如,先前未曾有過這樣的一篇詩,現在的新詩人用這意思做一首白話詩,到無論什么副刊上去投稿試試罷,我看十分之九是要被編輯者塞進字紙簍去的。“漂亮的好小姐呀,是少爺的好一對兒!”什么話呢?

就是《詩經》的《國風》里的東西,好許多也是不識字的無名氏作品,因為比較的優秀,大家口口相傳的。

中國古代語文教育的一個重要方法是背誦,《詩經》就是學童必須背誦之書。魯迅曾跟著本族的子京公公讀書。子京多年應試不第,在家開辦私塾,招收幾個本臺門的學生。但他文理不通,講書錯誤百出。有一次,他教魯迅讀《孟子》,講到其中所引《詩經·公劉》詩中的“乃裹糇糧”一句,本來簡單解釋為“帶上干糧”就可以,他卻發揮說:“這是描寫公劉非常窮困,把活猻袋里的糧食也‘咕’地一下擠了出來,裝在囊橐里帶走了。”一時傳為笑話,父親就不讓魯迅到他那里聽講了。

三味書屋

魯迅12 歲被送去三味書屋。三味書屋原名“三余書屋”。三國時魏人董遇被問及怎么有效利用時間讀書,回答說要利用“三余”。所謂“三余”,乃是“冬者歲之余,夜者日之余,陰雨者時之余”。魯迅去上學的時候,書屋已改名“三味”,也有出典:“讀經味如稻粱,讀史味如肴饌,讀諸子百家味如醯醢。”“三味書屋”匾額下邊,是兩扇藍底灑金的屏門,上面掛了一幅《松鹿圖》,一只梅花鹿屈腿伏在老松樹下。學生初進書塾,要按規定行禮,首先拜至圣先師孔子,但三味書屋里沒有孔子的牌位,學生就對著那塊匾和《松鹿圖》行禮如儀。書屋兩側木柱上有一副木刻抱對: “至樂無聲唯孝悌,太羹有味是詩書。”呼應著“三味”的含義。書屋正中間放著一張八仙桌和一把高背椅子,是壽鏡吾先生的座位。學生們的書桌分列周圍。魯迅坐在東北角,他用的是一張從家里搬來的帶抽屜的長方形書桌和一把有扶手的木椅。

學童們的日課主要是讀書。讀書的檢驗標準是能否背誦:每到月中要背出上半月讀過的書,月底要背出一個月里讀過的書,到年底要背出一年所讀過的書,背不出要受責罰。

以魯迅當時的年齡和穎悟,對古書已有些理解,曾引用《詩經·小雅·青蠅》來諷刺過小弟弟。有一次,魯迅兄弟幾個見到日本畫家小田海仙的《海仙畫譜》,很想買下來,但價格昂貴,需要他們的零花錢湊起來才夠。這事必須瞞著父親,因為那時候看圖畫書是不務正業。買來后,他們把《海仙畫譜》藏在樓梯底下,趁父親不在時拿出來翻閱欣賞。過了些天,三弟建人不知道什么原因,把這事報告給了父親。父親其時正躺在床上抽煙,聽完了建人的敘述,就把魯迅叫來,讓他拿書來看。魯迅忐忑不安地將書遞上,擔心父親責罵。出乎意料,父親接過書翻閱了一會兒,不但沒有責罵,臉上還顯出很有興致的表情,把書還給他。小弟弟建人這次的行為引發了魯迅的不滿和不屑,就得了個綽號“讒人”。這個綽號出自《詩經》:“營營青蠅,止于樊。豈弟君子,無信讒言。營營青蠅,止于棘。讒人罔極,交亂四國。營營青蠅,止于榛。讒人罔極,構我二人。”但還沒有讀過《詩經》的小弟弟不明其義。

那時候讀書要求讀出聲來,循聲會意,得其韻味。魯迅《從百草園到三味書屋》中寫壽鏡吾先生命令讀書,學生們便“放開喉嚨”,一時人聲鼎沸,有人念“仁遠乎哉我欲仁斯仁至矣”,有人念“笑人齒缺曰狗竇大開”,有人念“上九潛龍勿用”,有人念“厥土下上上錯厥貢苞茅橘柚”……但讀著讀著,他們的聲音逐漸變小了,因為一個更有韻味的聲音吸引了他們,是壽先生自己的讀書聲。他讀的不是經書——因為他不需要功名了——而是他喜歡的美文。魯迅舉出一段:“鐵如意,指揮倜儻,一座皆驚呢;金叵羅,顛倒淋漓噫,千杯未醉嗬……”多少年后,魯迅還仿佛看到先生讀書的姿態,聽到他讀書的聲調,在文章中把先生讀書的語氣詞“呢”“噫”“嗬”也寫出來:“我疑心這是極好的文章,因為讀到這里,他總是微笑起來,而且將頭仰起,搖著,向后面拗過去,拗過去。”壽先生所讀的是清末劉翰《李克用置酒三垂岡賦》中的一段:“座上酒龍,膝前人驥;磊塊勘澆,箕裘可寄。目空十國群雄,心念廿年后事。玉如意,指揮倜儻,一坐皆驚;金叵羅,傾倒淋漓,千杯未醉。”

詩情畫意

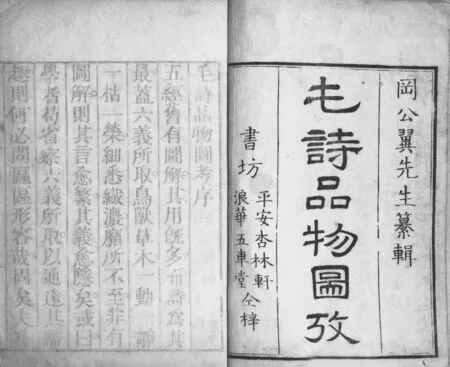

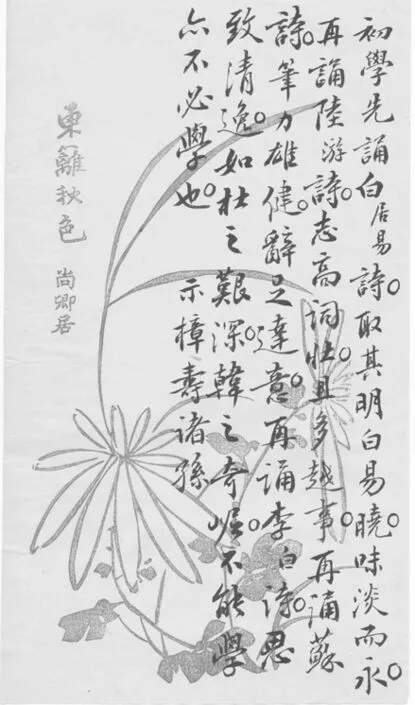

[日]岡元鳳纂輯:《毛詩品物圖考》

詩中不但有聲,而且有畫,相應地催生出詩配畫。古代有陸璣的《毛詩草木鳥獸蟲魚疏》,后來還有徐鼎的《毛詩名物圖說》。日本的詩經研究也很發達,當時流行岡元鳳的《毛詩品物圖考》。岡元鳳,字公翼,原是醫師,對本草學素有研究,此書圖畫雕刻工致。1893年,魯迅在表兄家里看到《毛詩品物圖考》,引發買書的興趣,從小皋埠回家后買的第一本書就是這一本。這部書考釋并繪圖說明《詩經》中的動植物,分為卷一、卷二《草部》,卷三《木部》,卷四《鳥部》,卷五《獸部》,卷六《蟲部》,卷七《魚部》。周作人《瓜豆集》記載了魯迅購買這部書所費的周折:“在大街的書店買來一部,偶然有點紙破或墨污,總不能滿意,便拿去掉換,至再至三,直到伙計煩厭了,戲弄說,這比姊姊的面孔還白呢,何必換掉,乃憤然出來,不再去買書。這書店大約不是墨潤堂,卻是鄰近的奎照樓吧。這回換來的書好像又有什么毛病,記得還減價以一角小洋賣給同窗,再貼補一角去另買了一部。”

魯迅從這些配圖的《詩經》讀物中獲取了不少關于鳥獸草木的知識。他抄錄了《唐詩叩彈集》里的“百花詩”和《唐代叢書》有關花草的文字。魯迅少年時對植物的喜愛,從現存魯迅的堂房叔祖周芹侯為他篆刻的兩個印章上或有窺見:一個印文是“只有梅花是知己”,一個印文是“綠杉野屋”。

魯迅對梅花的喜愛與鄉前輩陸游一脈。陸游詞《卜算子·詠梅》廣為流傳:

驛外斷橋邊,寂寞開無主。已是黃昏獨自愁,更著風和雨。

無意苦爭春,一任群芳妒。零落成泥碾作塵,只有香如故。

陸游一生酷愛梅花,將之當作精神寄托,反復詠唱。陸游出生于宋徽宗宣和七年(1125),時值北宋國運衰頹,金人虎視眈眈。“兒時萬死避胡兵”(《戲遣老懹》),是他早年動蕩不安的逃亡生涯的寫照。高宗紹興二十三年(1153),陸游赴臨安應進士考試,被取為第一,但因秦檜的孫子排在陸游之后,觸怒了秦檜,第二年禮部考試時陸游未被錄取。秦檜死后,陸游方步入仕途,但并不順利,幾起幾落。這首詞寫出梅花的坎坷命運和艱難處境,也寫出梅花的孤傲靈魂,暗喻陸游自己堅貞不屈的性格,是詠梅詞中的絕唱。魯迅請人刻了“只有梅花是知己”的印章,可謂陸游的隔世知音。

此外,1897年魯迅還手抄過會稽人童鈺所作《二樹山人寫梅歌》,篇末署“光緒丁酉七月下浣抄竣 桐華閣·人珍藏”,魯迅的文章中常出現梅花,小說《在酒樓上》中有這樣的描寫:“幾株老梅竟斗雪開著滿樹的繁花,仿佛毫不以深冬為意……”

魯迅從《毛詩品物圖考》中見到很多動植物圖畫,也引發了他對博物學的興趣。他陸續購買了不少講植物動物的書。遇到太貴或是稀缺的圖書,他就借來抄錄,由此擴展到大量抄錄動植物學資料,如《梅譜》《蟹譜》《記海錯》等。至于《花鏡》,更是不但閱讀,還按照書中的內容實踐。就孔子詩教“多識于鳥獸草木之名”(《論語·陽貨》)這一點來說,魯迅堪稱好學生。

魯迅從日本回國,在浙江兩級師范學堂協助日本講師開設“植物學”課程,曾帶領學生外出采集標本,有些標本至今還保存完好。

對動植物的喜愛,以及豐富的植物學知識也被魯迅帶入文學活動中。他以詩意的眼光去發現并關注文本中的動植物。1922年,魯迅翻譯愛羅先珂的童話劇《桃色的云》時,曾專門撰文《記劇中人物的譯名》,介紹了見于書上的中國名、未見于書上的中國名、中國雖有名稱而仍用日本名等七類植物譯名,以及兩種動物:雨蛙(Hyla arborea)和土撥鼠(Talpa europaea),尤其是還專門區分了春七草和秋七草。1927年,他譯成《小約翰》后,特意寫了一篇《動植物譯名小記》,逐章介紹書中十四章的動植物名稱。如第九章的月見草,也曾出現在他翻譯的《桃色的云》中:“月見草,月見者,玩月也,因為它是傍晚開的。但北京的花兒匠卻曾另立了一個名字,就是月下香;我曾經采用在《桃色的云》里,現在還仍舊。”

晚年在上海,日本詩人山本初枝向魯迅請教中國古詩中的大雁和鶴的解釋。1936年1月17日,魯迅致山本初枝信中回答:“中國詩中,病雁難得見到,病鶴倒不少。《清六家詩鈔》中一定也有的。鶴是人飼養的,病了便知道;雁則為野生,病了也沒人知道。”信中還談到棠棣花:“棠棣花是中國傳去的名詞,《詩經》中即已出現。至于那是怎樣的花,說法頗多。普通所謂棠棣花,即現在叫作‘郁李’的;日本名字不詳,總之是像李一樣的東西。開花期與花形也跟李一樣,花為白色,只是略小而已。果實猶如小櫻桃,孩子們是吃的,但一般不認為是水果。然而也有人說棠棣花就是山吹。”

魯迅手抄《二樹山人寫梅歌》首頁

中國古代詩歌的另一朵奇葩《楚辭》,也是魯迅十分喜愛的,那里面的植物花卉也很多,而且更為魯迅所熟悉。

《唐宋詩醇》

提起中國古詩,人們首先想到的可能不是《詩經》,而是唐詩、宋詞。詩至唐而極盛。魯迅喜歡的唐朝詩人,有李賀、李商隱、杜牧等。對于宋詩,他似乎沒有什么感覺。至于宋詞,除了幾首名篇,例如他抄寫贈人的歐陽炯的《南鄉子》外,他的評論極少,自己一生也沒有填過一首詞。

唐詩是中國詩歌史上的高峰,就連魯迅曾說:“我以為一切好詩,到唐已被做完,此后倘非能翻出如來掌心之‘齊天太圣’,大可不必動手。”(《致楊霽云》1934年12月20日)這讓宋詩派和堅持寫舊體詩的人們頗不高興。但魯迅說這話的時候自己也在寫舊體詩,所以這段話的后面還有兩句自嘲:“然而言行不能一致,有時也謅幾句,自省殊亦可笑。”

唐詩數量大、選本多,唐人就已開始選唐詩,后代唐詩總集、選集數不勝數。魯迅少年時代使用的唐詩讀本有《唐詩叩彈集》《古唐詩合解》《唐人萬首絕句》。《古唐詩合解》是長洲(今江蘇省蘇州市)人王堯衢于清雍正年間編成的古詩和唐詩選集,共16 卷,其中古詩4 卷、唐詩12 卷。沈德潛在《古詩源序》中說:“詩至有唐為極盛,然詩之盛,非詩之源也。”“則唐詩者,宋元之上流;而古詩,又唐人之發源也。”將古詩與唐詩合為一編,就是這種觀點的實踐。

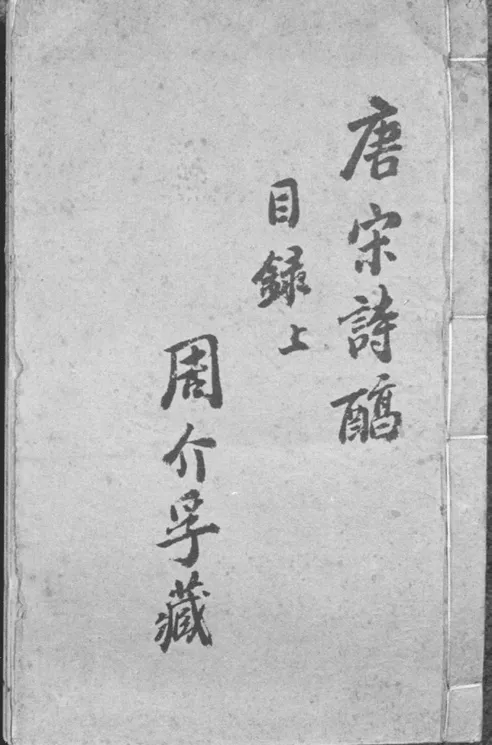

周作人在《〈唐宋詩醇〉與魯迅舊詩》一文中提到,祖父給魯迅的《唐宋詩醇》中夾有一張字條,內容是:“初學先誦白居易詩,取其明白易曉,味淡而永。再誦陸游詩,志高詞壯,且多越事。再誦蘇詩,筆力雄健,詞足達意。再誦李白詩,思致清逸。如杜之艱深,韓之奇崛,不能學亦不必學也。示樟壽諸孫。”

魯迅祖父手寫字條,夾于《唐宋詩醇》中

魯迅祖父題署《唐宋詩醇》

《唐宋詩醇》又稱《御選唐宋詩醇》,是乾隆十五年(1750)皇帝命臣下編定的。封建時代,皇帝的文學品味一般是四平八穩的“文以載道”,歌功頌德,最多“勸百諷一”。乾隆皇帝喜歡作詩,一生數萬首,數量多,佳作少。但他的臣子代他編輯的唐宋詩選本,卻頗有見解。《唐宋詩醇》選了唐詩四家:李白、杜甫、白居易和韓愈;宋詩二家:蘇軾和陸游。各篇有總評,并引正史或雜說加以考訂,附錄各家評語。既然是“御選”的,各地自然踴躍刻印。周福清寄回紹興的就是浙江官書局刻本。

周福清這段話對白居易、李白、蘇軾、陸游等大詩人的詩風概括準確,尤其是對讀詩順序的安排符合青少年的閱讀和理解能力。祖父當然希望孫輩在人生道路上一帆風順,平安健康,最后一句特別強調,杜甫和韓愈的詩“艱深”“奇崛”,“不能學”“不必學”。這讓人想起鄭板橋囑咐弟弟多讀平易柔和的詩文,培養溫潤的性情,順順當當、平平安安地生活,不至于像自己這樣牢騷滿腹、仕途多舛。鄭板橋在《儀真縣江村茶社寄舍弟》中說:

吾弟為文,須想春江之妙境,挹先輩之美詞,令人悅心娛目,自爾利科名,厚福澤。

或曰:吾子論文,常曰生辣,曰古奧,曰離奇,曰淡遠,何忽作此秀媚語?余曰:論文,公道也;訓子弟,私情也。豈有子弟而不愿其富貴壽考者乎!故韓非、商鞅、晁錯之文,非不刻削,吾不愿子弟學之也;褚河南、歐陽率更之書,非不孤峭,吾不愿子孫學之也;郊寒島瘦,長吉鬼語,詩非不妙,吾不愿子孫學之也。私也,非公也。

魯迅祖父這段話里特別值得注意的是評論陸游詩的三個字:“多越事。”陸游痛惜山河破碎,悲憫生靈涂炭,力主抗金,志切恢復。作品中表現了熱烈的愛國精神和豪邁的英雄氣概,如梁啟超所說:“亙古男兒一放翁”(《讀陸放翁集》其一),青少年讀他的詩,有助于培養理想和志氣。至今中國青少年無不能背誦他的《十一月四日風雨大作》:“僵臥孤村不自哀,尚思為國戍輪臺。夜闌臥聽風吹雨,鐵馬冰河入夢來。”還有臨終歌《示兒》:“死去元知萬事空,但悲不見九州同。王師北定中原日,家祭無忘告乃翁。”

陸游的詩里常出現家鄉名物,本地兒童少年讀來感到親切,易懂好記。陸游是山陰世家,祖父是陸佃。離魯迅家不遠的沈園,是陸游和唐婉凄涼愛情故事的發生地。陸游宦游各地,壯志不得施展,晚年閑居家鄉,寫了大量歌詠個人情趣和山川風物的作品,如“我家山陰道,湖山淡空蒙。小屋如舴艋,出沒煙波中。”(《病中懷故廬》)《秋思》中寫道:“桑竹成陰不見門,牛羊分路各歸村。前山雨過云無跡,別浦潮回岸有痕。” 最膾炙人口的是《游山西村》:“莫笑農家臘酒渾,豐年留客足雞豚,山重水復疑無路,柳暗花明又一村。簫鼓追隨春社近,衣冠簡樸古風存。從今若許閑乘月,拄杖無時夜叩門。”少年魯迅讀陸游詩,這些“越事”就在眼前。當讀到“太平處處是優場,社日兒童喜欲狂”(《春社》)這樣的詩句時,魯迅一定會心一笑,因為他小的時候喜歡看賽會,喜歡《無常》之類的目連戲,還有鄉下的社戲。在北京嘈雜的劇場觀看京劇,不堪忍受時,他就想起小時候看社戲的經歷。

八股文和試帖詩

魯迅原本要走科舉道路,當然學過八股文和試帖詩。

八股文講對仗、講聲韻,與詩有相通之處。其基本功是背誦大量的范文,進行技巧訓練。試帖詩和八股文都將對對子視為必備技能。《聲律啟蒙》自然是要背誦的,否則可能犯規。魯迅在三味書屋中是對對子的能手。老師同學的回憶中記錄了一些精彩的案例:“舊時學課,有對課一門,試以對句,為學做詩地步,嘗以‘兩頭蛇’命對,因其喜閱小說,告以此系《水滸傳》中人的諢名,不可止對字面,魯迅脫口應曰‘四眼狗’。”(壽洙鄰:《我也談談魯迅的故事》)對對子看起來是技術層面的能力,其實是精深學問的一種外化形式。清華大學入學國文考試題目:“孫行者”對“胡適之”,傳為美談,就說明了它的重要性。魯迅在那篇以太平軍故事影射辛亥革命社會情態的文言小說《懷舊》中,就描寫了私塾先生教導學生對課的情景:

彼輩納晚涼時,禿先生正教予屬對,題曰:“紅花。”予對:“青桐。”則揮曰:“平仄弗調。”令退。時予已九齡,不識平仄為何物,而禿先生亦不言,則姑退。思久弗屬,漸展掌拍吾股使發大聲如撲蚊,冀禿先生知吾苦,而先生仍弗理;久之久之,始作搖曳聲曰:“來。”余健進。便書綠草二字曰:“紅平聲,花平聲,綠入聲,草上聲。去矣。”余弗遑聽,躍而出。

對仗發展下去,就是詩鐘、對聯,在日常生活中很普遍,至今中國依然流行在春節寫張貼對聯,在悼念儀式上懸掛挽聯。雖然魯迅文章中對對仗訓練用了嘲諷的口吻,但也說明這些訓練已經深入他的腦海,成為他的修養的一部分,培養了他對文字的品味和講究。他自己文章和文集的題目也講對仗:“偶成”對“漫與”,“二心”對“三閑”,“南腔北調”對“五講三噓”。文句的對仗規范著意思的對仗,所以作文通篇貫徹對立統一的原則,最終四平八穩,圓滿充足。但這個技術性的巧妙裝置也不可多用,太講究反而沒有了詩情,正如禮儀,太講究會失之繁文縟節,讓人感覺累贅。詩人太拘謹于對仗,為對仗而對仗到不顧事實的地步,那就成了滑稽可笑。魯迅注意到這種為對仗而對仗的危害,在《革命時代的文學》中提醒人們警惕:“文學家弄得好,做幾篇文章,也許能夠稱譽于當時,或者得到多少年的虛名罷,——譬如一個烈士的追悼會開過之后,烈士的事情早已不提了,大家倒傳誦著誰的挽聯做得好:這實在是一件很穩當的買賣。”他在《病后雜談》中也說這是一種老病根:“中國的有一些士大夫,總愛無中生有,移花接木的造出故事來,他們不但歌頌升平,還粉飾黑暗……滿清焚屠之際,也還會有人單單捧出什么烈女絕命,難婦題壁的詩詞來,這個艷傳,那個步韻,比對于華屋丘墟,生民涂炭之慘的大事情還起勁。到底是刻了一本集,連自己們都附進去,而韻事也就完結了。”說得很痛切,具體到自己,他也想好了——死后不需要人們用虛頭巴腦、裝腔作勢的挽聯紀念他:

但我想在這里趁便拜托我的相識的朋友,將來我死掉之后,即使在中國還有追悼的可能,也千萬不要給我開追悼會或者出什么記念冊。因為這不過是活人的講演或挽聯的斗法場,為了造語驚人,對仗工穩起見,有些文豪們是簡直不恤于胡說八道的。結果至多也不過印成一本書,即使有誰看了,于我死人,于讀者活人,都無益處,就是對于作者,其實也并無益處,挽聯做得好,也不過挽聯做得好而已。

以詩作為科考項目,始于唐代。試帖詩也稱“賦得體”,由“帖經”“試帖”而來,大都為五言六韻或八韻的排律,以古人詩句或成語為題,冠以“賦得”二字,并限韻腳,內容必須切題。詩的前兩聯全用“仄仄平平仄,平平仄仄平。仄平平仄仄,平仄仄平平”,以下第三四聯、五六聯和七八聯依次循環往復。第一句不用韻,所以只用全詩八韻,故稱“五言八韻”。

1898年,魯迅一面嘗試考南京新式學堂,一面為參加縣考作準備。他寫信給杭州的祖父和弟弟時,總是附上自己的習作。有一次附錄自作時文兩篇和試帖詩兩首,上有壽洙鄰的批改,可惜今已不存,只留下題目。文題為《義然后取》和《無如寡人之用心者》,詩題為《百花生日(得“花”字)》和《紅杏枝頭春意鬧(得“枝”字)》。還有一次,魯迅隨信附時文兩篇和試帖詩兩首,文章題目為《左右皆曰賢》和《人告之以過則喜》;詩題為《苔痕上階綠(得“苔”字)》《滿地梨花昨夜風(得“風”字)》。

科考詩命題方式是擷取前人詩中的一句,或一個典故、一個成語。應試者如果不知命題的出處,也就無從發揮。所以,古代的詩一定要讀得精熟,才好下筆。賦得體的要義是揣摩圣賢的口氣寫作詩文,所謂“代圣賢立言”。嚴格的要求、繁瑣的訓練,往往為青少年所不喜。但功名利祿是誘人的,加上前輩人的引領和督促,青年人不得不進入這種訓練,而魯迅當然也不得不入其彀中。

詩是吾家事

經典固然重要,但家學和長輩的教導往往更實在、更親切。祖父周福清是離魯迅最近的家族詩人,他的言傳身教對魯迅有著重要的影響。

杜甫的祖父杜審言是唐初的大詩人,杜甫在《宗武生日》一詩中寫道:

小子何時見,高秋此日生。

自從都邑語,已伴老夫名。

詩是吾家事,人傳世上情。

熟精文選理,休覓彩衣輕。

凋瘵筵初秩,欹斜坐不成。

流霞分片片,涓滴就徐傾。

魯迅得子較晚,去世時兒子尚在幼年,因此沒有類似的“示兒詩”。

祖父周福清受過嚴格的詩法訓練,但這種訓練只能讓他掌握作詩的技巧,還不能保證他寫出好詩。好詩必要經受生活的滋養和磨煉。

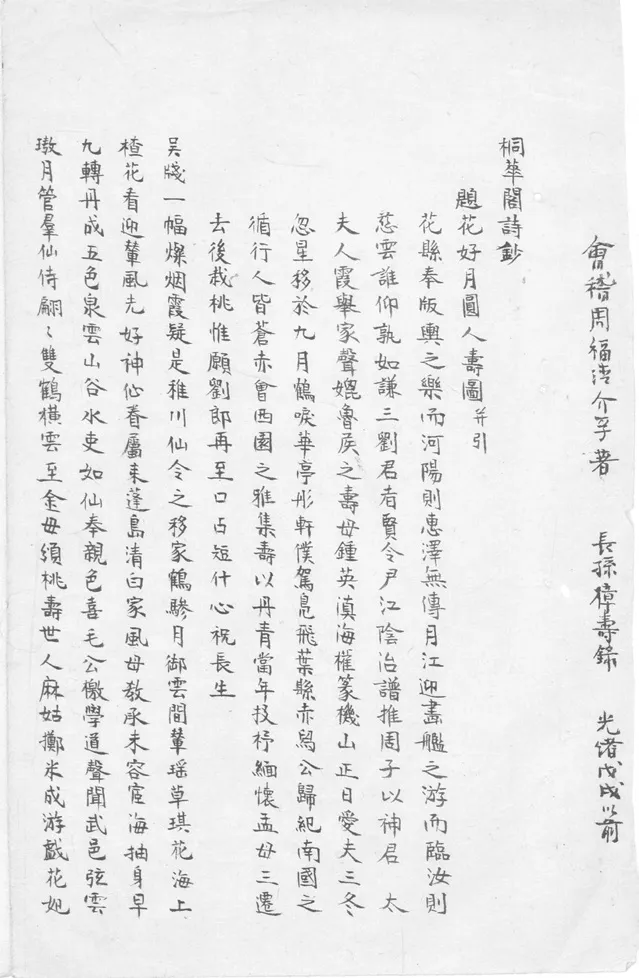

周福清因科場行賄案身陷囹圄,但仍懷著光大周家門楣的熱望,希望孫輩在科舉考試中折桂。他將乾隆欽定唐宋詩歌選集寄回供他們揣摩學習,還讓進入新式學堂的長孫樟壽抄錄他的詩歌《桐華閣詩鈔》。魯迅抄寫完成后,莊重寫下“會稽周福清介孚著 長孫樟壽錄 光緒戊戌以前”字樣。

《桐華閣詩鈔》總計29 題105首,既有七古、五古,又有七律、七絕、五律、五絕,還有六絕,題材以詠史、題畫和表現現實生活為多。其中詠史詩成就最高,例如《閱明季〈南北略〉》七律四首,前兩首寫《南略》,后兩首寫《北略》:

海棠花謝了殘春,襟上猶題御墨新。十七年誰扶弱主,九千歲早奉奄臣。紛更將相多無賴,感召兵荒信有因。一事差堪夸列辟,不從劉敬勸和親。

魯迅手抄《桐華閣詩鈔》首頁

逆案新翻慰逆臣,只求一詔靖烽塵。脂膏括盡豺狼飽,門戶紛爭鼠雀馴。用夏變夷天有主,聚兵作盜地無民。佛郎機銃紅衣炮,利器雖多利敵人。

計吏多方利盡搜,朝廷草野竟成仇。人求安飽民心貳,天厭昏庸王氣收。那惜封疆隨日蹙,且耽聲色恣風流。南朝監國諸王在,玉友金昆貉一邱。

諸人擾攘思存漢,無奈天心早厭明。誰抱孤忠扶帝子,翻成大劫了民生。賊奴貪暴操兵柄,學究昏庸掌國衡。槐國衣冠真蟻聚,卻教遺老嘆忠貞。

《明季〈南北略〉》是對有關明朝滅亡的野史筆記的輯錄和研究。讀了這些詩,魯迅早年喜歡閱讀史書的原因或可明了一二。

魯迅在南京抄寫祖父的詩稿,對其中有關南京的詩自然關注更多。《金陵雜詠九首》(其三)寫道:“春蘭秋菊艷深宮,王氣潛消醉夢中。帝主詞人臣狎客,那堪敵國有英雄。”諷刺南朝陳后主君臣醉生夢死中不知敵國英雄已然崛起。魯迅后來寫詩,雖然身在上海,卻每每以南京(金陵、石頭城、白下)寄托情思,如“風聲白下千林暗”(《贈畫師》)“石頭城上月如鉤。”(《無題二首》其一)

轉益多師是汝師。魯迅的詩來自哪一派或哪一位詩人難以判定。不過,《唐宋詩醇》選錄的幾位詩人對他的影響并不明顯,反是其他詩人讓魯迅心儀。周作人說:“講到他在留學時代愛讀的詩,第一要算李長吉,曾叫我寫信托在四川的季自求,替他找了一部王琦的昌谷詩注,其次是溫飛卿吧,因為他曾有石印的溫集……” (《〈唐宋詩醇〉與魯迅舊詩》)當然,魯迅詩所取法的不止這兩位。

(未完待續)