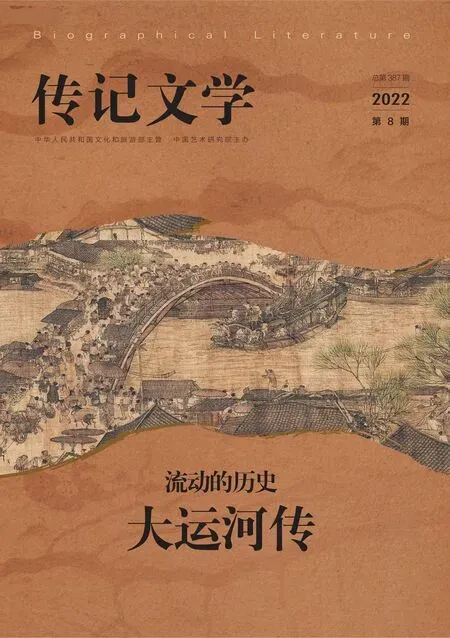

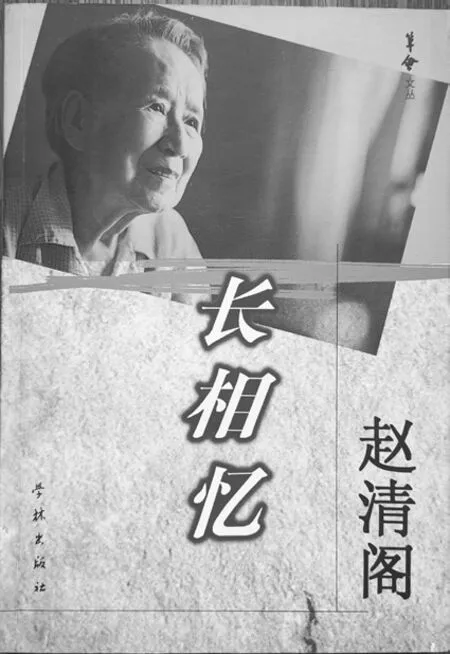

趙清閣先生未了的遺愿

陳子善

1948年的趙清閣

在中國文學的歷史長河中,若要說女作家,漢代的蔡文姬,唐代的魚玄機、薛濤,宋代的李清照等,雖都已流芳千年,也只是屈指可數。明清以降,閨閣詩人固然為江南文化增添華彩,真正女作家群起、爭奇斗艷,卻要到“五四”新文學勃興之后了。冰心的《春水》、丁玲的《莎菲女士的日記》、謝冰瑩的《從軍日記》、蕭紅的《呼蘭河傳》,直到張愛玲的《傳奇》,不僅當時風靡一時,后來在文學史上的地位也日益顯赫。但是,查《中國現代文學總書目》,還有一位趙清閣,1949年之前的著作竟有27 種之多,還不包括與老舍合作的話劇《桃李春風》等。就數量而言,已超過了上述任何一位女作家,卻長期被冷落。當然,作家文學成就之大小不能以創作數量為標準,但這樣一位筆耕如此之勤奮而命運又很坎坷的女作家,近年來對她的研究雖然已有所開展,仍然薄弱得很,與她的文學貢獻還很不相稱。這是我撰寫這篇回憶文字的第一個原因。

其次,我從事現代文學史研究多年,與前輩女作家多少也有些接觸。通過信的有冰心、楊絳先生,見過面的有陳學昭、羅洪先生,陸晶清先生住在上海,卻未能拜訪,一直引以為憾。因我研究郁達夫,畫家兼作家的郁達夫侄女郁風先生,自然也來往不少。請益最多的,北京是趙蘿蕤先生,上海就是趙清閣先生了。我已回憶了不少交往過的文壇學界前輩,但女作家除了寫過沒有見過面也沒有通過信的張愛玲,還沒有寫過別位,這是不應該的,該寫一寫趙先生了。

至于為什么起了“趙清閣先生未了的遺愿”這樣一個題目,文末自會揭曉,且容我慢慢道來。

我是怎么認識趙清閣先生的,如是主動寫信向她請教,地址何來?無非兩種可能:一是來自她的老友施蟄存先生。施先生文人雅興,在20 世紀80年代初一連好幾年自印賀年片分贈友人學生,分別印過女畫家陳小翠和趙先生的國畫,施先生都送我,而今他精印的陳小翠《仿趙承吉采菱圖》還在我的書櫥里,趙先生的那枚《泛雪訪梅圖》卻不知哪里去了。因此,我有可能向施先生打聽到趙先生的地址。二是我與上海社會科學院文學研究所的包子衍兄很熟,而趙先生當時已是包兄的前輩同事,我也可能向包兄打聽到趙先生的地址。到底來自何方?卻已無法記清。

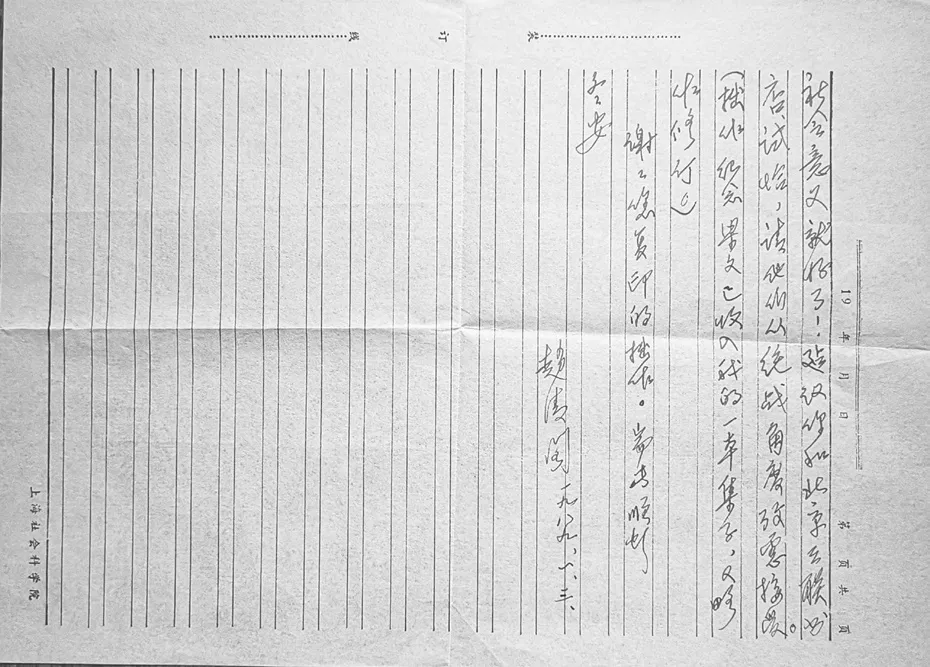

不管怎樣,我約在1986年2月初給趙先生寫了第一封信。這封信她老人家似未收到,但她收到了我的第二封信,并在同年2月23日寫了回信:

陳子善同志:

大函收悉。的確記不起您來過信,但最近自《香港文學》上看到您的文章,因此名字熟稔。

方寬烈先生來滬,愿惠訪,自當歡迎。屆時請兄電話聯系,375019,一般均在家。匆復,祝春吉

趙清閣 二.廿三

她在信中明確告訴我,她未收到我的第一封信。“最近在《香港文學》上看到您的文章”,具體應指我為劉以鬯先生主編的《香港文學》1985年10月第10 期策劃了郁達夫遇害40 周年紀念專輯,并發表了《墻內開花墻外紅——郁達夫作品在香港》等文。以及同年12月第12 期上有我的《〈郁達夫文集〉未收郁達夫作品目錄補遺》,趙先生在這一期上正好也發表了散文《母親》,我們有同刊之雅。我寫此信是通報趙先生,香港的文學史料研究家方寬烈先生將來滬,擬拜訪她,但方先生后未成行。

趙清閣1986年2月23日致作者函

趙先生這通短簡是從上海長樂路1131 弄1 號202 室發出的,當時她正住在那里。而現存她給我的第二封信已寄自吳興路246 弄3 號203室,這是她的新住地,是當時新建的高知樓。記得246 弄3 號的住戶,還有501 室的孫大雨先生、1001 室的王元化先生,好像復旦大學原校長謝希德先生也住在這幢樓里。作為3 號203 室、501 室和1001 室的經常到訪者,我對這幢樓有一種特殊的感情,因為我有幸在一個不短的時間里在趙先生、孫先生和王先生那里接受教誨。一個下午拜訪三位肯定來不及,往往是拜訪兩位,如果談的事多,就只能拜訪一位了。

趙先生給我的第二封信就比較長了,照錄如下:

子善同志:新年好!

卅日來信及附件均收到。

《聯合報》廿七日的,您竟這樣快就看到了,不知是否直航寄來的?我恐怕月中才能見報,估計是從香港轉遞。最近該報又為春節約稿,我則以投遞不便而躊躇。不實行“三通”,交流是困難的。

趙清閣1989年1月3日致作者函

秦賢次先生我不認識,去年他蒞滬,有所聞。可惜未獲一晤。這次他為我寫簡介,殊為不易。

四十年代我編的一本女作家小說散文集《無題集》,去年湖南文藝出版社要去重印,改名《皇家飯店》,但以新華書店預定印數不足,至今尚未付梓。除非我愿自購千余冊。我未同意,因我無法為此擺書攤。只好聽之。

梁實秋紀念文集,經濟效益也不會高,恐出版難。出版社若能著眼長遠效益,社會意義就好了!建議你和北京三聯書店試恰(洽),請他們從統戰角度考慮接受。(拙作紀念梁文已收入我的一本集子,又略作修訂。)

謝謝您復印的拙作。耑此,順頌冬安

趙清閣

一九八九.一.三

信中所說的“《聯合報》廿七日”指1988年12月27日臺灣《聯合報》副刊發表的趙先生的一篇文章(應是她的散文《文苑坎坷記》,已收入她自編的最后一本散文集《不堪回首》),我把剪報寄給趙先生,引發了她的一通議論。但她誤解了,我之所以那么快看到,是因為正好有位臺灣友人來滬,從飛機上帶來的。秦先生指臺灣學者秦賢次先生,他1988年10月來滬參加中華文學史料學學會首屆學術研討會,即信中所說的“去年他蒞滬”。趙先生在“聯副”發表的這篇文章的作者“簡介”應出自秦兄之手,故趙先生稱之為“殊為不易”。

不過,此信的重點是趙先生所編的《無題集》的重印和拙編《回憶梁實秋》入選她的大作兩件事。抗戰勝利后,趙先生從重慶回到上海,應主持晨光出版公司的趙家璧先生之請,主編一本現代女作家作品選,而且,趙先生“不愿選取女作家的舊作,而要求她們寫出新作”,盡管“組稿相當困難”,趙先生經過一段時間的不懈努力,終于大功告成。1947年10月,趙先生主編的《無題集》由晨光出版,收入冰心、袁昌英、馮沅君、蘇雪林、謝冰瑩、陸小曼、陸晶清、沉櫻、鳳子、羅洪、王瑩和她自己共十二位當時在海內外的女作家的小說、散文新作,以第一篇冰心的《無題》題目作為書名。這本《無題集》也成為現代文學史上唯一一本女作家新作合集,頗難得。而袁昌英的《牛》、陸小曼的《皇宮飯店》和趙先生的《落葉無限愁》等也都成為這一時期女作家創作中的名篇。四十多年后,又是趙家璧先生建議重印《無題集》,趙先生才在致我信中寫到此事,并為印數不夠而犯愁。此事結果還是令人欣慰的,書名改為《皇宮飯店》的這部小說散文集,在趙先生給我此信九個月后,終于由湖南文藝出版社印行了。

此信所說的最后一件事與我直接相關。我那時已踏入梁實秋研究領域,正著手編集《回憶梁實秋》一書。我知道趙先生和梁實秋交往不少,梁實秋逝世后寫過回憶文章,故擬收入拙編以光篇幅,趙先生同意了。她先后寫了兩篇回憶文章,一篇為刊于《文匯報》的《憶梁實秋先生》,另一篇為連載于《團結報》的《隔海悼念梁實秋先生》,她提供給我的是兩者的合并文,仍以《隔海悼念梁實秋先生》為題,也收入了后于1989年10月華岳文藝出版社出版的她的散文集《浮生若夢》。但她在信中建議把《回憶梁實秋》書稿送北京三聯書店一試,我卻沒有照辦。為求出書快,交給了吉林文史出版社,結果印出來的《回憶梁實秋》竟漏印我的“編者前言”,引起了海內外讀者的誤會,但木已成舟,后悔莫及。

趙清閣1994年2月22日致作者函

趙先生此信還有一個不得不提的細節,即所用信封是舊信封拆開反過來重新粘貼而成,這件小事當然可以看出趙先生的節儉,而另一方面,這舊信封大有來頭,是中國現代文學館的信封,寄信人署“劉”,我推測應是當時中國現代文學館副館長劉麟先生。這是我為寫此文重檢趙先生來信的一個小小的新發現,可見當時現代文學館與趙先生還是有聯系的,這一點至關重要。

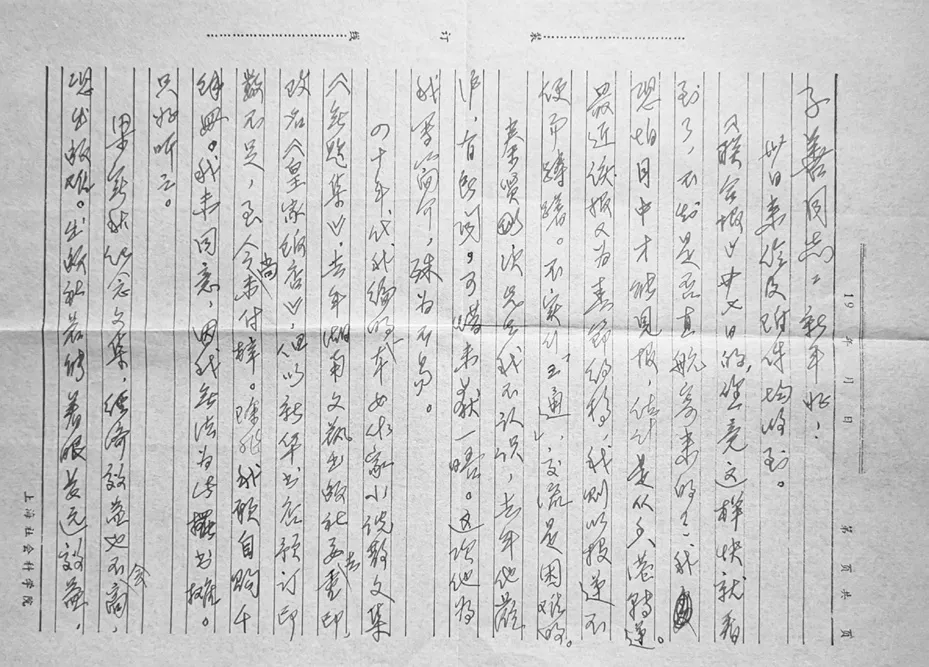

現存趙先生給我的信共四通,另兩通都寫于1994年,而且越寫越長,談論的問題也越來越多了。第一通是1994年2月22日寫的:

子善同志:

新年收到大函,甚謝!

承告臺灣三民書局情況,至感。散文尚在編輯修訂中,一俟竣事,再定奪出處。臺灣印刷好,出書快,大陸已有不少作家在臺出書,如肖(蕭)乾、蟄存、朱雯等,但他們都是在買(賣現)成翻譯,不像散文,雖系純文學,也難免反映現實中有所犯忌,為此不無顧慮,唯恐觸犯兩峽(岸)!“聯合”似乎超脫些,擬與痖弦通信時一問。

去歲臺北開了一次“四十年文學會議”,乃聯合報主辦,你參加否?不知其時限如何框局?聽說頗有笑談。你如公(果)主持圖書館工作,于文學研究必大有裨益。

大陸大事宣傳嚴肅文學,而出版社仍著眼市場效益,對散文、詩歌、戲劇不予接納,其實并非讀者不歡迎,乃新華書店售貨員不歡迎也。因此,熱衷文學事業的人寧肯自費印書,自己叫賣,為之啼笑皆非!我老矣,也該擱筆了!

專復,順頌

新春安吉

趙清閣

94.2.22

在這封信中,趙先生所說的“散文尚在編輯修訂中”,當指她的散文集《不堪回首》,后來于1996年4月由重慶出版社出版。趙先生送了我一本,扉頁題字如下:

子善同志正之

趙清閣贈 96.11.4 病中

趙清閣贈本文作者的散文集《不堪回首》

信中寫到她認識的大陸老作家肖(蕭)乾、施蟄存、朱雯等在臺灣出書,寫到當時的臺灣《聯合報》副刊主編痖弦先生,他跟我也有很多聯系,是一位杰出的詩人和認真負責的編輯家。還寫到1993年12月在臺北舉行的“兩岸三地中國文學四十年學術研討會”。此會是大陸和臺灣文學界首次在臺灣召開學術交流會議,由痖弦先生策劃操辦,大陸的王蒙、劉恒、李子云、吳亮、程德培,以及當時在海外的劉再復、黃子平等位都參加了。趙先生雖然年高,仍十分關心中文文壇動態,關心兩岸文學交流,所以在信中特別提及。她所問的“不知其時限如何框局”,我當時無從奉答,現在才突然想到,或為1953年臺灣三報聯合版改名為《全民日報、民族報、經濟日報聯合報》,到1993年正好是四十年之故?至于她所說的“聽說頗有笑談”,我未與會,就不得而知了。

趙清閣1994年3月22日致作者函

趙先生在此信中還對當時一些老作家出書難,出版散文等集子尤難的不正常現象提出批評,發出感嘆,這些觀點也曾在她公開發表的《著書·出書的感慨》等文中表達過,至今讀來仍心有戚戚矣。

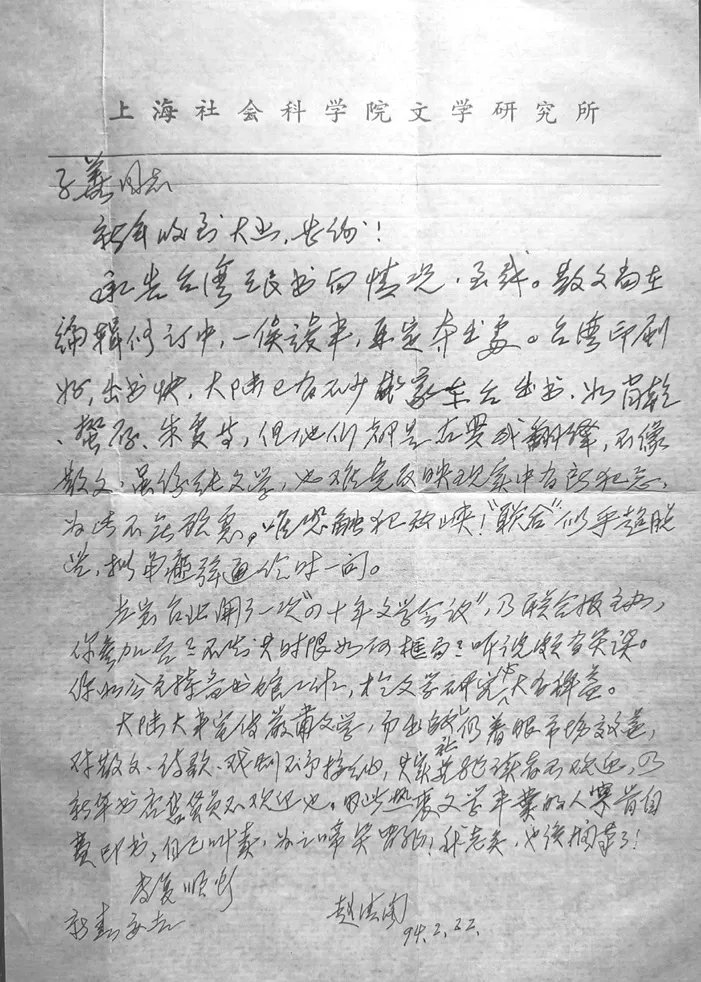

一個月以后,趙先生又給我寫了一封信,此信最長,既談她出書的事,也談她生活上的困擾:

子善同志:

上月來信收悉。謝謝你對我結集散文《往事如煙》的鼓勵,你是我的散文讀者知己,所以錯愛,深感欣慰。但散文無市場價值,加之我素無出版社關系熟人(非“關系戶”),因而迄未找到出版社。原擬交臺灣,三民書局表示:他們以兩峽(岸)尚未關系正常,故對作品可能要作修改。修改我不介意,但如何修改?我不得知,萬一有所歪曲,豈不又生麻煩?92年《聯合報》曾轉載我發表于《香港文學》之關于蘇雪林一文,而文中妄加她“反共”字句,我函詢痖弦,他也不知何人所為。這種改、增,對蘇、對讀者影響都不好。因此在臺出書議不敢輕率,大陸已托端木蕻良設法推薦,不成功,就自費印出,為的今年八十又一,結束文學生涯!雖今倡導精神文明建設,鼓吹嚴肅文學,恐亦難能落實也!

拜托一事:閱報你校有發明電視眼鏡應世,但未講何處出售,擬請一詢。我近年患白內障,(秋天開刀),視力日衰,唯一電視的文娛生活又不愿放棄,能得此眼鏡,獲益非淺!

你還研究現代文學否?近得重慶出版的《卅年代中原詩選》,頗感驚喜:①詩歌這一冷門文學竟還有人愿出,②看到久已佚名,被人遺(忘)的詩人詩作,難能可貴,③本人自己毫無記憶的詩作居然看到,感觸萬端!如你需要,便中來舍,當贈你一本。我買了幾本。不易呵,應該支持。

即頌

文祺

趙清閣 94.3.22

當時我一定知道了趙先生將把新寫的散文結集《不堪回首》(原題《往事如煙》),寫信向她談了我的期待,她才會在這封回信中把我稱為“散文讀者知己”,其實我是完全不敢當的。關于是否在臺灣出書,趙先生在此信中進一步詳談了她的想法,老人家的態度認真而謹慎,最終,她自編的最后這部《不堪回首》散文集還是交給重慶出版社出版了。而她因白內障導致觀看電視不便,希望我幫她代購“電視眼鏡”,此事我已了無記憶,但愿當時沒讓她失望。

此信最后一段,趙先生讓我分享了她的喜悅。1993年8月,重慶出版社出版了詩人周啟祥主編的《三十年代中原詩抄》,這本詩集現在幾乎無人提及了,卻是一本頗具特色的新詩選本,是現代文學作品整理和研究“地方路徑”的一個生動范本。書中除了收入徐玉諾、于賡虞、陳雨門、姚雪垠、蘇金傘等知名的河南作家的新詩,大部分是名不見經傳的河南新詩人的作品。其中女詩人僅三位,第一位就是趙清閣先生。所以,她完全有理由“頗感驚喜”,為居然還能看到“自己毫無記憶的詩作”而“感觸萬端”!書中共收入她的《別離曲:寄金芝姊》《新生:獻給關心我的朋友》《春的咒詛》《凈歌》四首新詩,且錄她19 歲時所作的較為短小的《春的咒詛》,以見其早年詩藝和倔強剛烈性格之一斑:

春來了嗎?——我不相信,/這生活怎的依然是蕭瑟低沉;/呵!我已是死了一半的人,/不能感受這陽春的溫馨。

春來了嗎?——我不相信,/過去的美好何以不能追尋?/呵!今日我是如此的頹廢,/失掉了這人間的春深。

我將祈求著大地的陸沉!/讓這惡濁的人間同歸于盡;/春呵!連你也要埋沒在內,/請不要再向我故作驕矜。

趙先生與我通信當然遠不止這四通,但當下只檢出這四通,只能對這四通略作詮釋。值得慶幸的是,還檢出趙先生寫給我的一紙毛筆字,照錄如下:

趙清閣書贈作者的《杜詩集句》

杜詩集句

浮生一病身,慘淡向時人。

江城帶素月,披豁對吾真。

子善同志雅囑

庚午中秋趙清閣書于上海

庚午年是1990年,該年中秋是10月3日,趙先生應我之請,寫下了這首《杜詩集句》。字寫好鈐章時,趙先生一不小心,把閑章“不甘老病”鈐倒了,不得不重鈐了一次。于是,這幅《杜詩集句》上就留下了一正一反兩方“不甘老病”,頗有趣。記得趙先生把這幅字寄給我時,還在信中自嘲了兩句。字箋保存下來了,可惜這封信找不到了。

當時收到這首集句,我有點意外。原以為趙先生會手書自己的詩作或抄錄前人之作給我,沒想到她會寫集老杜句的小箋給我。轉念一想,這是她當時心情的自然流露,也說明她熟讀杜詩并深有感觸。《杜詩集句》首句出自老杜的《奉送十七舅下邵桂》:“絕域三冬暮,浮生一病身。”第二句出自《寄張十二山人》:“艱難隨老母,慘淡向時人。”第三句出自《聽楊氏歌》:“江城帶素月,涼乃清夜起。”最后一句出自《奉簡高三十五使君》:“天涯喜相見,披豁對吾真。”被趙先生這樣一集,煥然一新,成了一首傳達她自己所思所感的五絕了。中秋夜集“江城帶素月”句無疑是恰切的寫實,而“披豁對吾真”句更是趙先生一生真誠待人的寫照。

趙先生曾自述:“我自幼喜愛舊體詩,但年輕時僅寫些新詩,偶爾習作舊體詩詞。”她喜愛杜甫,與老杜的詩沉郁深邃、氣象萬千有關吧。40年代后期,她在滬參與編輯《文潮月刊》,發表過友人梁實秋的《杜審言與杜甫》等文,恐也有點關系。這首《杜詩集句》,我不知道趙先生是否還書贈別人,但“浮生”這個詞,她一用再用,她晚年的第三本散文集不就題名《浮生若夢》嗎?書前的序詩里也有“浮生”句:“硯貯相思淚,筆志師友情。浮生若夢幻,處處風雨聲。”她還把晚年所著四本散文集的書名都寫進一首七絕中:

滄海泛憶往事真,

行云散記舊風塵。

浮生若夢詩文淚,

不堪回首老病身。

昨立春偶得七絕一首,句中嵌進余之散文集書名,尚覺自然貼切有意趣。

虎年新正趙清閣于上海

《不堪回首》出版于1996年,兩年后的1998年正是“虎年”。她在該年2月18日“立春”日寫下這首帶有自傳色彩的七絕,一年之后就謝世了。把自況意味甚濃的《杜詩集句》和這首七絕聯系起來讀,我們或許更能體會趙先生晚年孤身一人,回首前塵舊痕時的蒼涼心境。

追憶趙清閣先生,有件事要不要寫?我頗費躊躇。這件事讀者也許能猜到,即趙先生與老舍先生的戀情。近年來,隨著一系列新史料的陸續出土,此事可說已完全水落石出。當年我登門向趙先生請益時,已經聽到一些關于她和老舍的風言風語,但我是后輩,前輩之間的事,特別涉及兩位我尊敬的作家的私密感情,我是沒有資格發問,更沒有資格說三道四的。我一直認為經歷了那么多驚濤駭浪的趙先生他們那代人的追求、困擾和情感煎熬,后人是很難理解的,更不容后人胡亂猜測和褻瀆。所以,去拜訪趙先生,我一直恪守這條原則,絕不唐突。只有一次,很巧,趙先生房中正好懸掛著一幅老舍的字,具體內容已記不真切,趙先生見我站著端詳良久,就問:“你沒有見過老舍的字嗎?”我連忙回答:“確實首次見到老舍先生的真跡,很榮幸。”趙先生笑笑,招呼保姆倒茶了。此后,老舍再未進入我和趙先生之間的話題。不料,后來發生的一件事,還是與之相關了。

1999年2月3日是老舍百歲冥誕,1998年下半年北京中國現代文學館就開始籌備紀念活動,這是題中應有之義。當時在紀念館工作的傅光明兄率攝制組來滬,擬采訪一些文壇前輩,以趙先生與老舍的關系,當然是首選。傅兄找到我,要我先代為預約。我馬上意識到這不是件容易的事。記得有次拜訪趙先生,閑聊中不知怎么談起巴金老人把他的大批藏書和資料捐給了現代文學館,我就脫口而出,建議趙先生也可這樣做。趙先生聽了似有不悅,不置可否。我一看苗頭不對,馬上轉換了話題。所以,我對趙先生與現代文學館的關系微妙是有所覺察的,雖然正如前述,她與劉麟先生還保持著通信,劉麟先生的《無聲的對話》一文還披露了趙先生與他關于冰心老人以往書信的四通信札。但既受傅兄之托,那就嘗試一下。

此事結果,可想而知,失敗了。這次為寫這篇回憶,我特向傅兄核實,他2022年3月8日的答復如下:“1998年10月20日,兄給趙先生打電話,后回復我說‘趙先生要看明天身體情形再定’。弟開始在興奮中期待,次日,兄電話告知‘婉拒’。”趙先生具體怎么“婉拒”的,我的日記未記,現在更記不清了。我1998年10月21日日記的相關內容則是這樣的:

中午至感恩苑見傅光明及現代文學館攝制組,同席還有王為松、雷啟立和唐曉云,由唐賞飯,暢談老舍和文壇往事。下午陪同傅光明等至華東醫院訪柯靈,聽柯靈談紀念老舍百歲冥誕的感受。

趙先生當時確在病中,“身體不舒”固然是實情,不愿接受現代文學館采訪,尤其不愿對文學館來人談論老舍,恐怕更是實情,所以只能“婉拒”。一年之后,她就與世長逝了。未能留下關于老舍的談話錄像,確實令人遺憾。但若設身處地為趙先生想,她又怎么談呢,能說些什么呢?如此說來,我畢竟還是唐突了。不知趙先生是否會怪我“多事”,徒增她的煩惱。不過,我們以后還有聯系,這事就這樣過去了。

我2009年主編《現代中文學刊》以后,先后發表了老舍和趙清閣研究者史承鈞、傅光明等位發掘“舒趙之戀”史實的文章,因為我認為這對研究這兩位現代作家的文學創作和情感歷程是不可或缺的。今年4月發表的最新一篇《老舍寫給趙清閣的一首情詩》(史承鈞作),公布了老舍作于1941年2、3月間的一首五言古詩手跡,趙先生一直保存至離開人世,不妨轉錄如下:

童年弱且貧,事事居人后:鄰兒有彩衣,默默垂我首!及壯游四方,營營手到口;文字浪得名,筆墨慚深厚。中歲東海濱,陋室安妻丑;方謂竟此身,書史老相守。血腥起蘆溝,倉促西南走。大江日夕流,黃鸝啼翠柳,逢君黃鶴樓,淡裝明無垢;相視俱無言,前緣默相誘!燈火耀春暮,分嘗一壺酒,薄醉情轉殷,脈脈初攜手!幽齋燈半明,淚長一吻久!先后入巴峽,蜀山云在肘:辛勤問暖寒,兩心共臧否,天地唯此情,此情超朋友!日月誰與留,四載荷連藕,我長十六齡,君今方三九。桃源春露秾,鴛鴦花下偶,緩緩吹東風,花雨落窗牖!愿斯千里緣,山河同不朽,世世連理枝,萬死莫相負!

一九四一年于渝

2021年9月28日至12月26日,上海博物館舉辦“高山景行:受贈文物展”。文物展結束前夕,我趕去觀看,還認真看了兩遍,結果越看越生氣。

老舍寫給趙清閣的五言古詩

趙清閣與老舍合作的劇本《桃李春風》

必須把時鐘轉回整整三十年前。1991年年末的一天,我有幸應趙清閣先生之邀,參加她向上海博物館捐贈所藏字畫的小型儀式。大概她知道我對現代作家藝術家的字畫有濃厚興趣,所以在捐贈儀式前通知我,邀我參加。我當然是受寵若驚,求之不得。那天下午到場的除了趙先生本人,還有上海博物館的幾位負責人,都是文物鑒賞方面的專家,記得有館長馬承源先生、副館長汪慶正先生等,還有誰,已記不住,而唯一的年輕人就是我。記得趙先生捐贈的字畫,除了扇面,都已裝裱,一軸又一軸,滿滿放在一張大桌上,工作人員一軸一軸徐徐打開,讓大家觀賞,趙先生還不時在旁解說幾句。這是我有生以來第一次近距離接觸那么多名家真跡,真覺得如在山陰道上,應接不暇,大飽了眼福。后來,我在1992年5月23日濟南《作家報·中華文學史料學學會專頁》上發表了一篇短文《觀趙清閣捐獻字畫有感》,引錄關鍵的一段:

趙清閣繪贈翻譯家羅玉君的歲朝清供圖

冰心題贈趙清閣的《冰心小說散文選集》趙清閣題贈施蟄存的《長相憶》

她這批歷經戰亂和“文革”劫火終于幸存的近現代名家字畫我是首次見到。除了吳昌碩、齊白石、徐悲鴻、傅抱石、沈尹默等書畫大家的精品外,我最感興趣的還是鼎堂(郭沫若)、老舍、田漢、趙景深等現代作家的書法作品。鼎堂1943年為趙清閣書寫的一幅扇面,工整的蠅頭小楷,風格與后來的完全不同。而老舍書寫的一幅扇面,內容為《憶蜀中小景》五絕兩首,極有可能還是老舍的佚詩。更為難得的是徐志摩夫人陸小曼在40年代末寫的一幅扇面,用娟秀的正楷書錄了徐志摩詩《這年頭活著不易》(個別字句有出入),可謂別開生面,因為扇面上題寫新詩是很少見的。

以上都是我的親眼所見,真實記錄。儀式結束后,上海博物館方設晚宴感謝趙先生,我叨陪末座。看得出來,趙先生那天很高興。在宴席上,不記得是馬館長還是汪館長主動表示,為感謝趙先生的慷慨捐贈,上海博物館將把這些珍貴字畫編印成書,以為紀念。趙先生雖然連說不必,但臉上還是露出了欣慰的微笑。這個情景雖已時隔三十年,卻仍然定格在我的腦海里。也因此,我那篇小文的結尾特別寫道:

聽說上海博物館有意把趙先生捐獻的字畫編印成冊,以廣流布,這是令人欣喜的好消息,我期待著此書早日問世。

趙清閣所藏巴金譯著《門檻》

萬萬沒想到,等啊,等啊,一直等到1999年11月27日趙先生逝世,這本紀念圖冊仍杳無音訊,不見蹤影。我后來去看趙先生,不敢再提此事,怕她不高興。但我覺得,趙先生雖然大度,雖然從不再提此事,當她離去時,如想起這樁未了的心愿,還是會感到遺憾的吧?

更沒想到的是,在趙先生向上海博物館捐贈字畫三十年后,上海博物館舉行受贈文物展,又把趙先生的捐贈遺漏了!就參展的現代作家的捐贈而言,文物展展出了鄭振鐸捐贈的漢代人物畫像磚、巴金捐贈的董其昌行書詩冊、夏衍捐贈的納蘭成德(展覽原件為“成德”)手札長卷,還有陳從周捐贈的陸小曼東山騎歸圖軸,唯獨沒有一件趙先生的捐贈,眾多“高山”之中就缺少了趙先生這一“山”。我前前后后仔細看了兩遍,確認確實一件沒有之后,在展廳里徘徊良久,大為驚訝之余,不禁悲從中來!趙先生竟然缺席,難道她的捐贈水準不夠,不值得展出一二?與董其昌、納蘭成德等相比,趙先生的收藏也許比不上,但吳昌碩、齊白石、徐悲鴻、傅抱石、沈尹默等的字畫,哪一件比陸小曼的差?陸小曼自然應該展出,即便是陸小曼的字畫,她寫給趙先生的徐志摩新詩扇面,才是獨一無二的呢!

在我看來,趙先生捐贈的這些名家字畫,不僅是她歷經劫波的幸存,是她與文壇畫苑前輩和友好交游的真實見證,也是珍貴的文物、特殊的文獻,很可能具有意想不到的可供深入研究的價值。當年,趙先生把它們捐贈上博,一定是經過了鄭重的考慮。不實踐諾言把它們印出來,也不把它們展覽出來,實在是辜負了趙先生的一片苦心、一番誠意啊!

而今,趙清閣先生、馬承源先生、汪慶正先生都已謝世,不知還有幾個人知道這件往事。我作為一個當時在場的見證者,有責任把這段史實記錄下來,讓后人知道。

最后,我忍不住發問,趙先生未了的遺愿,何時才有可能實現呢?

注釋:

[1]參見賈植芳、俞元桂主編:《中國現代文學總書目》,福建教育出版社1993年版,第453 頁。

[2]嚴格說來,我以前曾兩次寫過趙先生,一是本文第五部分將要引述的短文《觀趙清閣捐獻字畫有感》,二是另一篇短文《趙清閣三提張愛玲》。后者已收入拙著《不為人知的張愛玲》,商務印書館2021年5月初版,本文就不再重復了。

[3]趙清閣先生的《泛雪訪梅圖》作于1966年,“辛未早春”(1991年)“題贈”作家馬宗融之女馬小彌。2022年5月在杭州西泠印社拍賣公司“巴金的朋友圈·馬小彌上款及舊藏現代文學珍品專場”拍賣會上拍出。

[4]趙清閣:《懷故舊,思悠悠:〈無題集〉重印后記》,《皇家飯店:現代女作家小說散文集》,湖南文藝出版社1989年版,第285 頁。

[5]參見趙清閣:《著書·出書的感慨》,《不堪回首》,重慶出版社1993年版,第254—258 頁。

[6]趙清閣:《春的咒詛》,周啟祥等編:《三十年代中原詩抄》,重慶出版社1993年版,第129—130 頁。

[7]趙清閣:《茅盾談舊體詩詞》,《不堪回首》,重慶出版社1996年版,第226 頁。

[8]趙清閣:《詩代序》,《浮生若夢》,華岳文藝出版社1989年版,插頁二。

[9]這首七絕手跡初刊趙清閣著、沈建中編:《長相憶》,文匯出版社1999年版,正文第3 頁。

[10]關于“舒趙之戀”,近年海內外出版的相關著作如下:一、趙清閣編、史承鈞校訂:《滄海往事:中國現代著名作家書信集錦》,上海文藝出版社2006年版。書中收錄老舍致趙清閣信四通,寫于1955年4月25日的第一信,原稿老舍自稱“克”,稱趙“珊”,為《呼嘯山莊》中戀人苡珊和安可夫的簡稱。二、傅光明著:《書信世界里的趙清閣與老舍》,復旦大學出版社2012年版。書中收入韓秀談“舒趙之戀”的信多通。三、洪鈐編:《中國現代女作家趙清閣選集》,臺北秀威資訊科技公司2016年版,書中《編選者后語》以知情者身份和豐富的第一手資料,集中討論了“舒趙之戀”。

[11]參見劉麟:《無聲的對話》,《文學的思念》,西苑出版社2021年版,第202—205 頁。