“雙萬”背景下播音與主持藝術專業的機遇與挑戰

——基于前兩批國家一流專業建設點的數據與調研

文/張樹楠 楊蒙 姚爭

“雙萬計劃”,即教育部“一流專業”建設計劃,是“雙一流”建設的延續。該計劃以建設面向未來、適應需求、引領發展、理念先進、保障有力的一流專業為目標,自2019年開始分三批共建設一萬個國家級一流本科專業點和一萬個省級一流本科專業點。截至2022年初,教育部已完成并公示了前兩批次的國家級一流本科專業建設點。

一、國家一流播音與主持藝術專業評選現狀

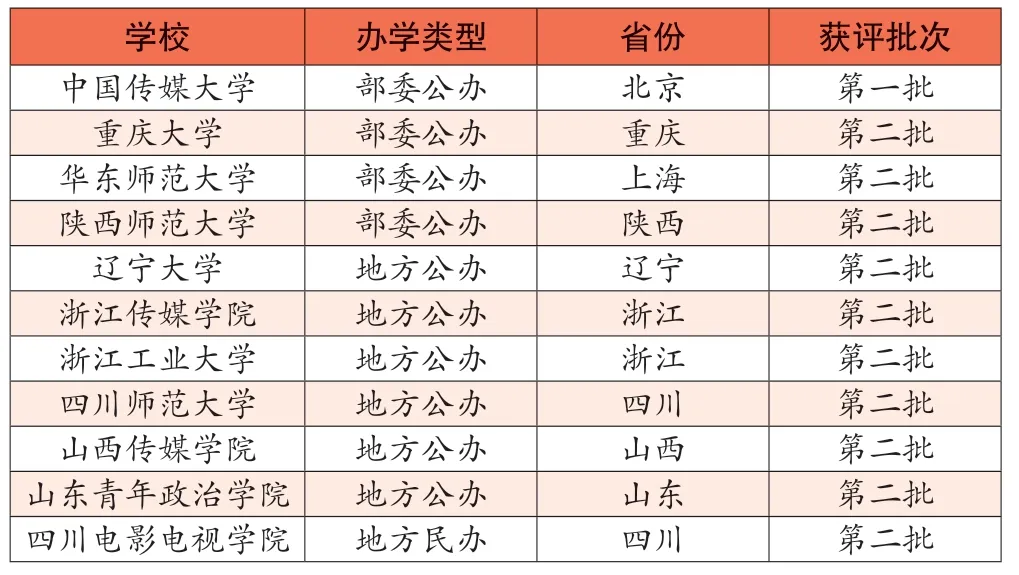

我國的播音高等教育初現于民國時期,1963年北京廣播學院在新聞專業下開設播音班,標志著播音高等教育被正式納入新中國的教育范疇。恢復高考后,北京廣播學院于1977年開始正式招收播音專業的本科生,20世紀90年代正式確定其名稱為“播音與主持藝術專業”。目前我國有200多所本科高校開設了播音與主持藝術專業,在前兩批的國家級一流專業評選中共有11所高校入選,見表1。

表1 11所國家一流播音專業高校

這11所高校地域范圍既包括了北方和南方,也涵蓋了東西部地區;辦學類型包括了部委公辦、地方公辦和地方民辦三種,類型齊全;除中國傳媒大學外,其余10所院校均為第二批國家級一流播音與主持藝術專業本科高校;授予學位層次學士、碩士、博士齊全,中央賽道高校和地方賽道高校均有涉及。這11所高校代表了我國播音與主持藝術專業高等教育的一流水平,在全國高校中具備研究樣本意義。

二、專業發展面臨的機遇

與之前的“雙一流”評選相比,“雙萬計劃”評選的不是學校和學科,而是具體專業,更加微觀,更加具象化,也為播音專業帶來了新的機遇。

在之前的“雙一流”建設中,戲劇與影視學科相關專業的機遇不多。教育部2017年8月公布了《關于公布世界一流大學和一流學科建設高校及建設學科名單的通知》(教研函[2017]2號),其中,“雙一流”建設的高校名單和學科名單里,包括了31個省市自治區的137所公辦高校:42所高校入選“一流大學”建設高校,95所高校入選“一流學科”建設高校。“雙一流”評選中,只有北京師范大學、中國傳媒大學、中央戲劇學院三所院校入選了戲劇與影視學一級學科的“一流學科”建設高校,僅占總數的2.2%。在“雙一流”評選中,從學校類型看:藝術類高校有6所,即便加上北京師范大學也只有7所,而綜合類高校卻入選了49所,占總數的35.77%,理工類高校共38所,占總數的27.74%。從一級學科看:材料科學與工程、化學、生物學、數學、計算機科學與技術、生態學、機械工程等七個一級學科獲批“一流學科”建設點數量均在10個以上,占一流學科建設點總數的25.81%。這幾個具有數量優勢的“雙一流”建設學科又主要分布在“一流大學”。所以在“雙一流”評選中,與播音專業相關的高校量少勢微。

“雙萬計劃”面向我國現有全部92個本科專業類。戲劇與影視學下設的十幾個專業中一共有216個國家級一流專業的名額。這雖然只是有674個名額的工商管理類專業的1/3,但相比之前的“雙一流”評選,已經有了起碼的名額保障,有較多機會惠及戲劇與藝術學科和播音與主持藝術專業。另外,“雙萬計劃”還有省一級的評選層面,在“省級一流”的評選中,也有分學科名額。這給了各專業一層基本的保障。在省級評比中,播音專業有大量新的機遇。

能夠入選“雙萬計劃”對高校的本科建設非常重要。以往的評比,地方“雙非”(非211、非985)高校很少有機會能夠入圍。截至2021年9月30日,除港澳臺外,全國高等學校共計3012所,其中,普通高等學校2756所(本科1270所、專科1486所),成人高等學校256所。本科院校1243所(公立院校826所),部委直屬院校117所、部省合建14所,經過“211”“985”等工程建設,部委直屬、部省共建的一百多所高校與地方的“雙非”高校的差距已經顯著拉大。不論綜合實力、體量規模,“雙非”高校都無法與之相抗衡。在“雙一流”評比中,地方“雙非”高校幾乎全軍覆沒。

而“雙萬計劃”本身是也對“雙一流”的延續和補充,是對之前的“非均衡”狀態的“再平衡”。這次評選分兩個賽道:中央部門所屬高校、地方高校名額分列,向地方高校傾斜;鼓勵支持高校在服務國家和區域經濟社會發展中建設一流本科專業。如果不設置雙賽道,那將會強者恒強,延續地方高校弱勢的情況。這就違背了新一輪評比的初衷,也體現不出強者對弱者的帶動作用。雙賽道的設置,避免了中央賽道的高校擠兌地方賽道的高校。對比之前的“雙一流”評選,這已經是地方“雙非”高校非常大的機遇了。比如財經類高校西南財經大學,作為一所“211”高校和世界一流學科建設高校,在“雙萬計劃”首輪評比中它僅有8個專業入圍了國家級一流本科專業建設點,而地方“雙非”的廣東財經大學卻有9個。

另外,一萬個“省級一流”本科專業建設點更是給了地方“雙非”高校充分的舞臺。雖然中央賽道的高校也可以申報“省級一流”本科專業建設,但畢竟有明確的名額限制,不會過分擠兌地方高校。

三、專業發展面臨的挑戰

播音與主持藝術專業在迎接“雙萬計劃”帶來機遇的同時,也面臨諸多現實的挑戰。從整體上看,藝術門類的專業與“大文大理”的專業相比較處境尷尬。藝術專業不受重視,藝術高校也普遍被邊緣化。在以往的“211”“985”的評選中純藝術類高校集體缺席,在“雙一流”評選中純藝術類的高校也無一所入選“一流大學”建設高校。這個結果客觀反映出我國藝術門類各學科實力差、經濟貢獻小、文化輻射弱、人才質量低等問題。經過本課題組的實地調研發現,具體到播音與主持藝術專業還有專業實力薄弱、培養目標定位不準、培養模式同質化嚴重、教材建設緩慢、師資背景不符、高質量交流平臺少等問題。

播音與主持藝術專業是對照實際工作崗位設立的專業,從誕生至今都十分強調培養學生的實踐能力,播音專業教師也多有行業一線工作背景。從教師到學生普遍注重的是實踐能力、動手工作能力的提升,而對高等教育教學和涉及本學科理論層面的研究偏少,對高等教育評價的體系不夠了解,對人文社會科學的知識不夠熟悉。該專業是外顯性的專業,相比于指導學生做科研,教師們更愿意指導學生演出、參賽。教師本身也是如此,相比于寫論文等科研工作,播音專業的教師更熱衷舞臺上聚光燈下萬眾矚目的感覺。長此以往,造成了播音專業的現狀:教師們忙于上課和指導學生實踐,疏于梳理教學和科研思想,成果產出意識弱;學生參賽獲獎多,但教師的成果獎項少;專業發展涉及的學科不少,但教師的科研成果數量不夠多、質量不夠高。

全國開設播音與主持藝術專業的高校很多,但許多地方高校盲目照搬中國傳媒大學的培養模式,從培養目標到課程設置一律照著中國傳媒大學“抄作業”。但生源素質、教學條件又不一樣,根本無法達到“211”“雙一流”高校的水平,導致目標定位不準,喪失特色。中國傳媒大學的“精英化”定位與地方高校所肩負的高等教育“大眾化”“普及化”功能不可以直接嫁接。中國傳媒大學的建設目標是世界一流的傳媒高校,地方高校往往拘泥于地域限制,眼界不夠開闊,財力人力都達不到,盲目“抄作業”只能是“邯鄲學步”。

因為高校現有職稱評價體系“重科研、輕教學”,這直接導致了近年來教材建設的幾近停滯。少數高校雖然進行了專業教材的出版,但普遍層次不高。在調研中發現:有的高校職稱評價體系中,編一本教材甚至不如發一篇普通期刊論文所得的分值高,這極大地打擊了教師們進行教材建設的積極性。

播音與主持藝術專業是藝術類實踐性很強的專業。由于歷史、政策等原因,本專業的師資隊伍學歷層次偏低。而近年來為了應對教育部評估,很多高校盲目追求學歷層次,只要是博士不論什么專業背景都可以聘為該專業教師。這使該專業的師資出現了更為嚴重的問題——濫竽充數。

此外,以上及未提到的很多問題都是需要我們正確面對的。我們只有正確面對劣勢,才能克服困難,更好地以評促建,強化專業實力。

四、專業發展的未來路徑

在“雙萬計劃”的大背景下,播音專業各高校只有通過優化頂層設計、用好評選規則,凝練自身特色、加強隊伍建設,搭建高層平臺、強化內涵發展等策略,才能取得長足發展,在“雙萬計劃”評比中占據主動。

對于已經獲批“省一流”的專業建設點,應該集全校之力整合資源,使其在國家一流的評比中更具優勢。地方新建本科高校應避開老牌高校的傳統優勢專業,向新建專業、特有專業傾斜,盡量在省級一流專業的評選中,獲得數量上的優勢。對于某些“部委共建”院校,“賽道”的選擇也很關鍵。首輪評選中,與文化部共建的山東藝術學院、廣西藝術學院等,就選擇了地方賽道,避開了“國家賽道”中很多強有力的競爭對手。

院校應該明確自己的辦學特色,差異發展。中國傳媒大學站位高視野寬,播音與主持藝術專業定位于“彰顯中華民族的優良傳統和精神氣質”,這是其他高校所沒有的,短時間也無法達到的。很多播音高校也都具備自身的特色,如浙江傳媒學院的“雙語”播音就是教育部要求的“面向國際”的很好的例子;暨南大學的粵語播音、新疆藝術學院的維語配音,很好地服務了區域經濟的發展;廣西藝術學院面向東南亞的項目、滄州師范學院的“齊越紀念館”,也都具備其他高校替代不了的優勢。

師資隊伍的數量與質量都應加強。課題組調研發現,我國現有播音與主持藝術專業高校的生師比普遍達不到教育部規定的藝術類的1:11,高校應大力加強師資引進力度。數量提升的同時也要保證師資的質量。該專業的核心課程大都是實踐課程,無專業背景的教師無法進行具體的示范、指導和糾正。有相近學科背景的教師還可以上藝術史論類、傳播學類、語言學類的理論課,但有的學校的播音專業居然引進了跨大類且無相關工作背景的博士,這純粹是為了“填表好看”而被招進來的。這樣做是對藝術專業的不尊重,對教育事業的不尊重,對教師自身也不負責任。

學校要從長遠角度謀求學校的發展,“面向世界,面向未來”,為學科和專業搭建高水平的平臺,拓寬教師視野,轉變教育觀念。近幾年,中國傳媒大學與阿里巴巴集團簽署了戰略合作協議,該平臺可共同培養博士后,有助于我國的國際傳播、人工智能等方向的發展。重慶大學組織學生境外訪學,已經走訪了俄羅斯、西班牙、瑞士等國家,為廣大師生拓寬了國際化視野;承辦的“先鋒藝術電影展映季暨重慶電影產業高峰論壇”也為戲劇與影視學科搭建了行業內高規格平臺。浙江傳媒學院的“中外主持人發展國際會議”,與教育部中外人文交流中心共建“國際人文交流與傳媒人才培養基地”,助力專業建設,為全校師生搭建了更高平臺。

專業的內涵式發展應予以強化。在高等教育評價體系中,教學成果和科研成果是實力的代表。播音專業近年來沒有一項國家級教學成果獎,省級教學成果獎、名師、團隊等政府獎項也寥寥無幾;科研方面,全國二百多所播音高校的上千名教師,幾十年來僅有十余項國家社科基金項目(含青年項目)立項,已經結項的還不足10項,這相比于很多綜合大學僅個別院系一年都有十幾個國家社科基金立項而言,不得不說少得可憐。播音專業的教材建設也應該加以重視,近年來播音專業無國家級規劃教材和馬克思主義工程教材面世,這直接導致了不少高校至今仍在使用原北京廣播學院時代的“十一五”時期教材。時代發生了巨大變化,教材的建設應該跟上時代發展,與時俱進。