修辭學視角下的融媒體新聞研究

——以中國新聞獎H5新聞獲獎作品為例

文/東方瀅

近年來,我國新聞業媒體融合逐漸走向縱深,各媒體為吸引用戶關注,紛紛探索新聞生產新方式和新聞傳播新路徑。短視頻新聞、H5新聞、數據新聞等融媒體新聞應運而生。其中,H5新聞建立在HTML5技術基礎上,包含文字、圖片、音視頻、動畫等多種媒體元素,支持用戶屏幕操作與頁面互動,已成為融媒體時代新聞傳播的有力載體。據筆者統計,中國新聞獎自2018年增設媒體融合獎,至2021年共評出195件媒體融合獲獎作品,其中H5新聞作品就有47件,占比近四分之一。H5新聞之所以深受好評,是因為其內核中處處流淌著修辭學的血液,可以有效推動傳播過程的實現。筆者將以修辭學為視角,以中國新聞獎相關獲獎作品為實例,探究融媒體新聞的過程機制,為新聞從業者提供一些參考。

一、傳播研究中的修辭學傳統

自語言文字產生起,人類便有了修辭活動。修辭與傳播具有共同的實踐取向,始終存在密切關聯。修辭與傳播交叉研究趨勢不斷增強,為此修辭學成為了傳播學的七大傳統之一。在新聞傳播活動中,建立在修辭智慧基礎上的傳播形式或傳播類型比比皆是,這些傳播活動的特殊性體現為在傳播活動中整合了一定的“修辭術”,傳播者更加注重文本層面的修辭美學以及話語層面的修辭技巧。

美國政治學家哈羅德·拉斯韋爾作為傳播學四大奠基人之一,將人類傳播活動概括為五個環節和要素組成的過程,即傳者(Who)、信息(Say What)、傳播媒介(In Which Channel)、受者(To Whom)、效果(With What Effects),簡稱5W模式。當我們以修辭學的視角來審視傳播活動時,可發現傳播者在人類傳播活動中試圖建立一種理想的傳播機制——以傳者和受者為中心的、可控的、可對話的傳播方式。當傳播過程強調某一要素時,修辭便呈現不同的功能取向,傳者重視修辭倫理,受者重視修辭價值,二者通過媒介實現互動,也通過修辭情境傳遞信息。媒介與信息深度融合背景下,傳者潤物細無聲式的強化交流,受者則獲得廣闊的審美體驗,修辭美學效果得以實現。

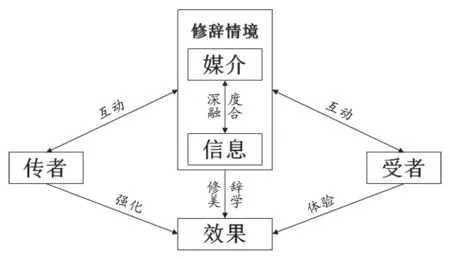

盡管如今的傳播活動較之于拉斯韋爾所處時代有了較大變化,很少再是單向、線性的信息流動,但其基本環節和要素并未發生改變,拉斯韋爾5W模式對于今天的新聞傳播研究仍有重要的指導意義。據此,筆者以“5W”模式為基礎,嘗試構建以修辭為核心的傳播過程機制(見圖1)。

圖1 以修辭為核心的傳播過程機制

二、修辭學視域下H5新聞的傳播過程機制

要了解H5新聞的運作原理,以修辭為核心的傳播過程機制是一種重要的解釋性工具。從傳者到受者,每一個要素都呈現不同的修辭功能和作用,可以為H5新聞的傳播提供重要指引。

面對紛繁的社會問題,專業化的新聞從業者,承擔著甄選熱點事件、提煉關鍵信息的重要責任。相對于傳統的傳者,H5新聞傳者更加注重新聞的真實性和準確性,往往是基于修辭倫理娓娓道來而非說教式的思想灌輸。2021年第31屆中國新聞獎作品《一張照片背后的這七年》,是以習近平總書記2013年到十八洞村考察并和村民座談的照片為核心,采訪了照片中的12位村民,將該村7年的變遷融入其中,講述脫貧攻堅故事。從2013年的跟蹤報道,到2020年的駐村調研,主創團隊耗時七年之久,完成該作品的創作。在扎實采訪的基礎上,主創團隊借助H5技術,通過巧妙設計、精準表達,恰到好處地將這些零散的故事碎片進行有機組合,體現了新時代新聞人良好的職業素養。

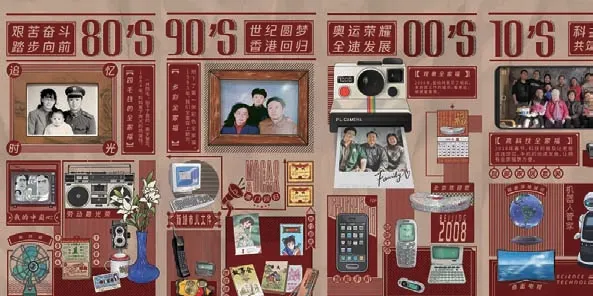

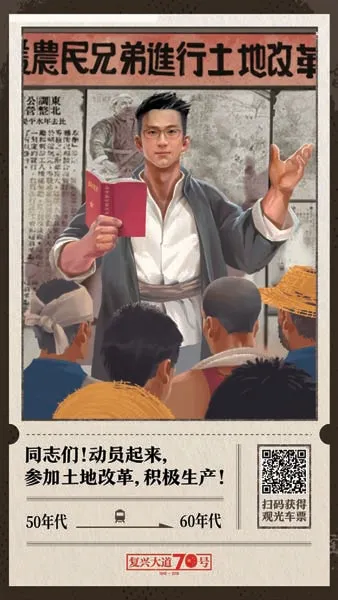

美國傳播學家約書亞·梅羅維茨認為,一種新媒介將會構建一個新的情境。隨著技術和算法的更新,H5新聞產品可以消解時間和空間帶來的不便,引導用戶進入新的情境之中,獲得真實體驗。這種真實感往往來源于文字、聲音、動畫、視頻等多元素的互文,信息的傳遞也不局限于語言文字,而是各種形式的疊加以及媒介技術的支撐,從而實現新聞內容的“可感、可聽、可視、可觸”。2020年第三十屆中國新聞獎作品《復興大道70號》以超長畫卷展示了新中國成立70年來的光輝歲月,在場景布置上充分還原歷史,在動畫呈現上展示故事細節,在交互設計上勾連時代記憶,給予用戶更加真實的現場感、親切感和認同感,大量具有時代背景的音樂更是給用戶帶來了沉浸式體驗,讓用戶在波瀾壯闊的情境中獲得深層次信息感知。

技術發展到今天,理想的傳播應該是參與的、互動的,媒介是信息的載體,更是互動的工具,二者在深度融合中實現修辭傳播的意圖。在H5新聞中,點擊、按鈕、滑動是最基礎的應用設計,長頁面、合成照片以及游戲等則使互動不再停留于展示的層面,各種不同的互動形式有助于獲取用戶理性和情感的認同。2018年第二十八屆中國新聞獎作品《快看吶!這是我的軍裝照》幫助用戶生成虛擬“軍裝照”,感受不同時代的軍人模樣,在互動中完成參與、期待、欣賞、分享等行為,獲得高度認同和廣泛參與。2019年第二十九屆中國新聞獎作品《長沙有多“長”》以長卷、拼圖、動畫、視頻相結合的方式,新穎、靈動地展示了長沙的巨大變化。各種新穎的互動形式,讓傳者和受者之間的信息流動更加直接,也讓理性認同和情感表達更加充分。

在修辭傳播活動中,受者同樣是不可或缺的主體之一,承擔著實現修辭價值的重要任務。修辭價值的實現實際體現為審美價值的實現,而后者的實現程度,則取決于接受者的個體經驗。因此,當傳者以簡約的修辭話語進行表達時,受者會以自己的經驗補足信息,并從中獲得更深刻的體驗感。2019第二十九屆中國新聞獎作品《幸福照相館》就是一個很好的例證。該作品為用戶提供了不同時代感的照片模板選擇,喚起各個年齡段家庭成員的回憶和故事,同時也在以往節日同家人吃飯、看電視的模式之外,激發了更多的家庭互動話題。全家福可以承載記憶、定格時間,也可以記錄發展、傳遞歲月,不同的接受者在互動中見證時代的變遷,獲得廣闊的審美空間,體驗不同的情感升華。

在修辭傳播過程中,傳者和受者之間以效果相聯系。H5新聞的傳者,通過多種媒體元素和傳播方式的有機結合,在使受者有更豐富的閱讀體驗的同時,也必然贏得受者更多的信賴和支持。2021年第三十一屆中國新聞獎作品《聽·見小康》以水彩畫卷的鋪陳進行展現,用戶點擊不同數字,可聽到不同的人講述不同的故事;點擊每位講述人旁邊的“聽”氣泡,會看到新的圖片、文字和視頻;點擊“見”氣泡,則可以獲得與小康故事講述人相關的禮物,在充滿趣味的互動中大幅提升新聞的體驗感,修辭美學在不同的層面一一展開。該新聞作品一經推出,就在新媒體平臺形成現象級傳播,全網總點擊量超過5100萬,引起社會各界的強烈反響。

三、從H5新聞看融媒體新聞的傳播策略

一個好的新聞作品,從制作到發布的每個環節都應該是易于傳播的。融媒體新聞作品之所以能備受青睞,傳播各要素都發揮了積極作用,而修辭則大大增強了傳播勢能,有力推動了傳播過程的實現。H5新聞作為融媒體新聞的重要組成部分,為其傳播策略的總結歸納提供了例證。

文字是最基礎的顯性載體,但在新媒體時代,文本形式在“圖像轉向”和“情感轉向”的維度上都發生了深刻變化,如何把握不同形式的作用是創作新聞作品的關鍵一環。傳者和受者之間存在信息差是必然的,尤其是受者對于信息的理解具有個體差異性。融媒體新聞應顯示“融”的優勢,合理利用文字、聲音、動畫、視頻等不同元素,有所側重,有所補充,從而使用戶在提取信息的同時,減少誤差,并獲得多方面的沉浸式體驗。

融媒體新聞,融的是形式,更是時空。融媒體時代,人類社會所發生的事件大多都可以得到呈現。無論過去、現在還是未來,都可以同步整合,分屏呈現,實現零時差、空尺度。技術的更新,也使得呈現更加鮮活、動感。虛擬與現實的內容兼容,在達成修辭美學的傳播效果的同時,必然會收獲更多的用戶關注。

場景是融媒體形態重要的生態景觀。傳統媒體所建構的文字、聲音或視頻場景主要用于信息的展示,受者只能做全景櫥窗式參觀,而融媒體新聞則實現了場景入口化,令沉浸式參與成為可能,用戶在場景中通過視聽感官的融合作用體驗真實的“在場感”。

各種技術的出現,令新聞作品更加立體,為用戶提供更具自主性的交互性選擇。游戲化的體驗帶來的是審美上的趣味性,可以更好地激發用戶的閱讀興趣。媒體融合需要延續互動性原則,盡可能為用戶提供更深層次的精神享受。

融媒體新聞的制作并不會僅僅依托于某一技術,而是基于多元技術的融合,以帶給用戶更豐富的體驗感。當前,H5新聞產品仍在隨著媒體技術的革新而不斷發展,對VR、AR等技術的運用越發成熟。越來越多非流式的、滿屏設計的H5產品在PC端屏幕以移動化方式呈現。各種技術的深度融合使各種媒體元素的優勢更加互補,進而使作品的呈現更加豐富、多元。

四、結語

在媒體融合不斷深化的進程中,包括H5新聞在內,各種融媒體新聞以其強大的傳播優勢正日益成為行業主流。時下的新聞傳播從業者,要與時俱進、著眼高遠,要以中國新聞獎獲獎作品等融媒體新聞優秀案例為參照,關注以修辭為核心的傳播過程機制和策略,充分發揮修辭美學的傳播效能,通過調用各種媒體元素和傳播方式,努力創作出反映時代新聲和人民心聲的優秀作品。