含防水劑的再生混凝土力學性能試驗研究★

薛 斌,康玉梅,魏夢琦,宋旨健,谷 今,朱富恩

(1.東北大學資源與土木工程學院,遼寧 沈陽 110819; 2.中鐵九局集團第四工程有限公司,遼寧 沈陽 110005)

隨著房屋建筑行業的大規模發展,我國每年的混凝土需求量高達13億m3,占世界混凝土總需求量的46%左右。同時,隨著我國城市化進程的不斷推進,建筑生產過程中產生了大量破碎廢棄混凝土[1-3]。眾所周知,在混凝土的原材料中,骨料約占75%,而骨料主要來源于人們對巖石開挖再加工,以及對河中砂、卵石和礫石的直接挖掘,不僅嚴重破壞了自然環境,同時也阻撓建筑業的可持續發展。因此,對廢棄混凝土的再生利用研究顯得尤為重要,不僅能夠帶來良好的經濟效益,還可以實現建筑資源的高效利用[4-5]。

破碎廢棄混凝土得到的再生骨料表面被大量舊混凝土水泥砂漿包裹,具有棱角多、吸水率大的特點,因此使用這種再生骨料所制備的再生混凝土力學性能較差[6]。針對這種情況,國內外大多采用物理強化或化學強化方法對再生骨料進行處理,實現再生混凝土性能的提升[7-8],然而這類方法造價高昂,在我國不具有普適性。文獻[9-12]表明摻入粉煤灰、礦渣等礦物質能夠有效填補再生混凝土的內部細小孔洞,增強再生混凝土的內部密實性,提高其力學性能[13]。考慮到防水劑的摻入同樣可通過活性物質催化結晶,充分填堵混凝土內部本身的毛細孔,提高混凝土的力學性能[14]。本文采用防水劑對再生混凝土進行改性試驗,研究了不同摻量的防水劑與再生粗骨料對再生混凝土力學性能的影響,結合掃描電鏡試驗分析防水劑與再生粗骨料作用機理。

1 試驗概況

1.1 原材料及配合比

水泥采用P.O42.5普通硅酸鹽水泥;細骨料為細度模數2.56的天然河砂,最大粒徑為4.75 mm;粗骨料選用粒徑為5 mm~31.5 mm的天然碎石;再生粗骨料采用顎式破碎機破碎廢棄混凝土,篩分后粒徑為5 mm~31.5 mm,其物理指標如表1所示;防水劑為鄭州賽諾建材公司生產的賽諾牌YYK防水劑。經過測試發現防水劑的添加對水泥凝結時間影響小于2%,對水泥安定性無影響,可以滿足使用要求。

表1 再生粗骨料各個物理指標的測定值

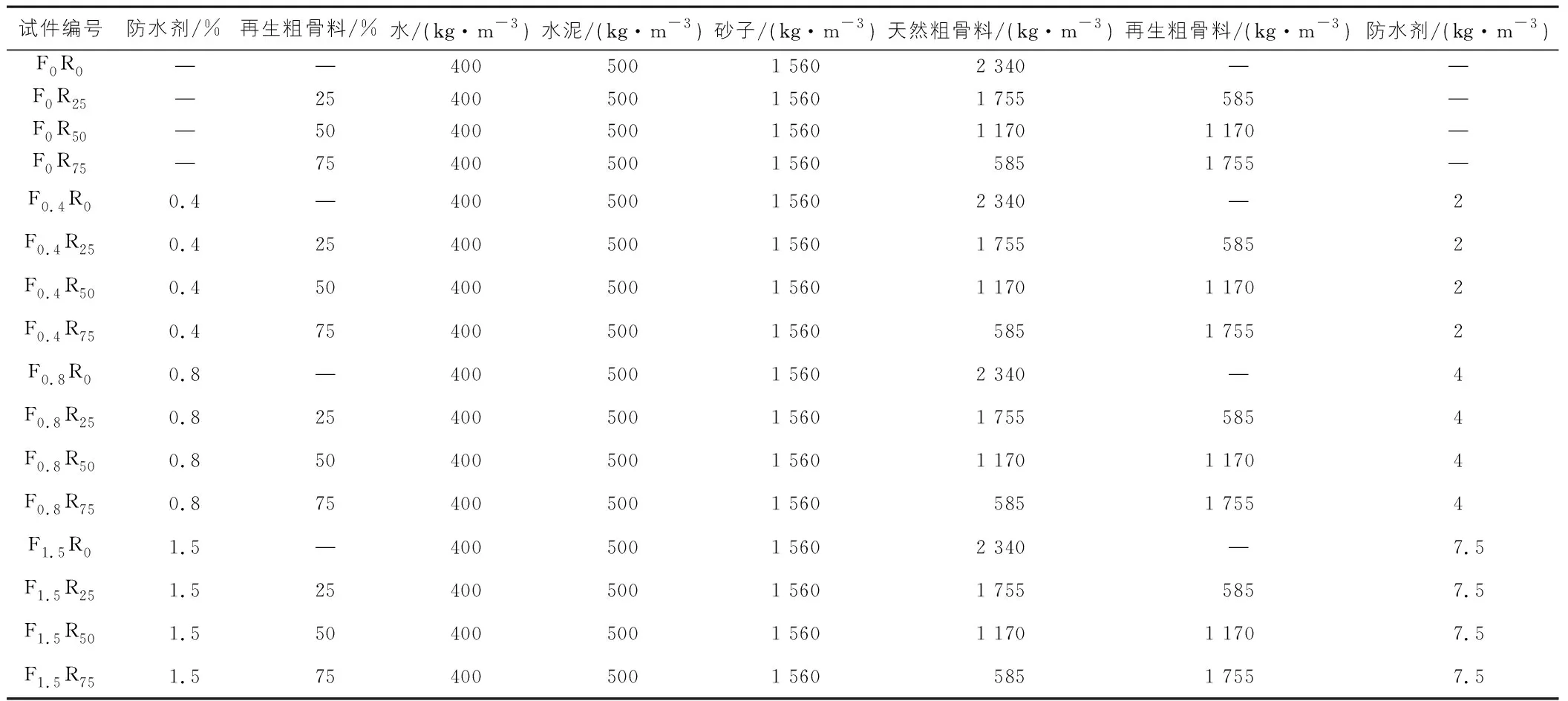

根據《普通混凝土配合比設計規程》[15],經過多次試配得到C25混凝土的配合比(質量比)為W∶C∶S∶G=200∶250∶780∶1 170。將防水劑設為水泥摻量的0%,0.4%,0.8%,1.5%,再生粗骨料對粗骨料進行等質量取代。試驗設置不同摻量的防水劑,每種摻量為一組,每組各摻入0%,25%,50%,75%的再生粗骨料,共計16組,編號為FθRε,其中θ為防水劑摻量;ε為再生粗骨料摻量,普通混凝土(F0R0)為基準組,具體配合比見表2。

表2 再生混凝土配合比

1.2 試件制備及試驗方法

按照配合比將骨料、砂和70%的水混合攪拌10 s~20 s后,加入所有的水泥攪拌30 s,再加入剩余的30%的水攪拌60 s將混凝土拌合物澆入長寬高為100 mm×100 mm×100 mm試件模具內并振搗密實,24 h后脫模將其放入標準養護室,室內溫度為(20±2) ℃,相對濕度在95%以上。

按照《普通混凝土拌合物性能試驗方法標準》[16]測試混凝土的坍落度;按照《混凝土物理力學性能試驗方法標準》[17]測試混凝土的立方體抗壓強度和劈裂抗拉強度;使用掃描電子顯微鏡(Ultra-plus SEM)觀察試件破壞后的界面形貌,測試前在試件表面進行噴金處理,加速電壓為15 kV。

2 試驗結果與分析

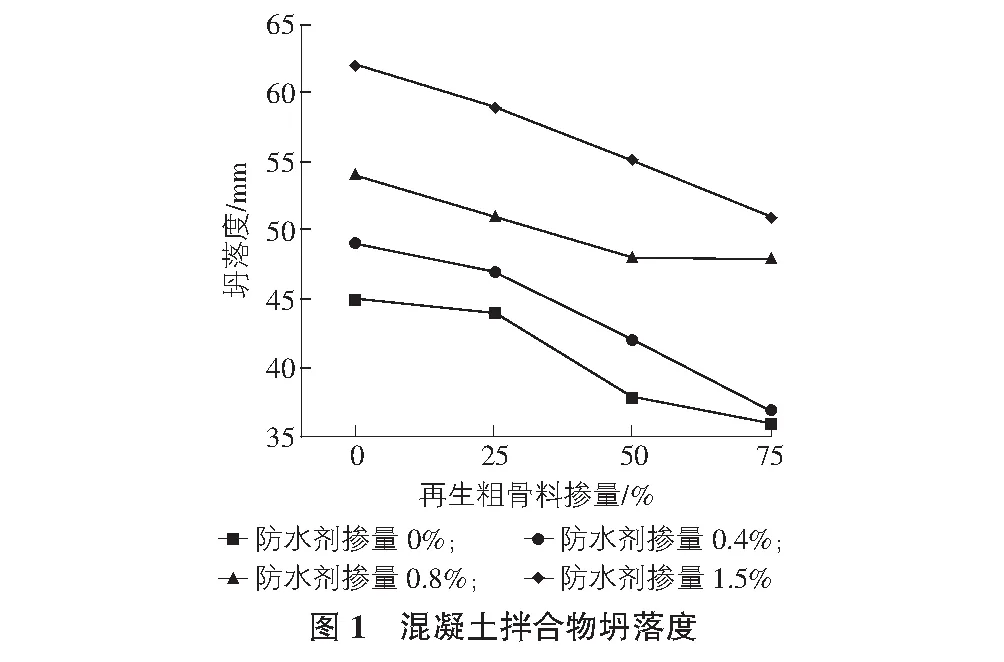

2.1 坍落度

再生混凝土坍落度如圖1所示,基準組F0R0坍落度為45 mm,隨著再生粗骨料取代率的增加,再生混凝土坍落度逐漸降低,F0R25,F0R50,F0R75的坍落度與基準組F0R0相比分別降低了2.2%,15.6%,20%,原因在于再生骨料與天然骨料相比,表面粗糙多孔、吸水率更高,從而降低了坍落度。當再生粗骨料取代率為75%,F0R75坍落度為36 mm,此時再生混凝土有較好的黏聚性,摻入防水劑后,F0.4R75,F0.8R75,F1.5R75與F0R75相比分別提高了2.7%,33.3%,41.7%,由此可知,防水劑的加入使得混凝土流動性變好,坍落度增大。

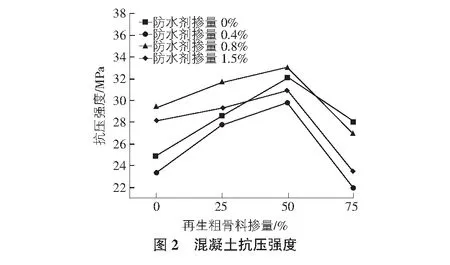

2.2 抗壓強度

立方體抗壓強度試驗采用長寬高為100 mm×100 mm×100 mm試件,混凝土28 d抗壓強度如圖2所示。如圖2可知,相同防水劑摻量的情況下,隨著再生粗骨料取代率的增大,再生混凝土28 d抗壓強度呈現先增大后減小的趨勢。再生粗骨料取代率在0%~50%范圍內,再生混凝土的抗壓強度逐漸增大。當再生粗骨料取代率為50%,防水劑摻量為0.8%時,抗壓強度達到最大值,與基準組F0R0相比抗壓強度提升32.6%;當再生粗骨料取代率在50%~75%范圍內時,抗壓強度則呈現減小的變化趨勢,再生粗骨料取代率為75%時,其抗壓強度為27 MPa,與F0.8R0相比降低8.1%。試驗結果表明,摻入適量再生粗骨料會使抗壓強度升高,而過量再生粗骨料的摻入反而會降低再生混凝土的強度,原因在于再生粗骨料作為再生混凝土的骨架支撐,其強度小于天然骨料,適量的再生骨料的加入可以提高混凝土的抗壓強度,但過量的再生骨料的加入將使混凝土的抗壓強度整體呈下降趨勢。

相同再生粗骨料摻量情況下,摻入防水劑,混凝土28 d抗壓強度基本呈現先下降后上升再下降的趨勢。當防水劑摻量為0.4%時,不同摻量再生粗骨料的混凝土28 d抗壓強度為23.35 MPa,27.83 MPa,29.84 MPa,22 MPa;而防水劑摻量增加到0.8%時,再生混凝土的抗壓強度為29.36 MPa,31.61 MPa,33.03 MPa,27 MPa,與防水劑摻量0.4%時相比分別提升25.7%,13.6%,10.7%,22.7%,且當防水劑摻量繼續增大到1.5%時,再生混凝土的抗壓強度為23.44 MPa,比F0.8R0降低25.3%,說明防水劑摻量因素對再生混凝土抗壓強度的影響與再生粗骨料摻量因素的影響相似,摻入適量防水劑會使抗壓強度升高,過量摻入防水劑則無法繼續提升再生混凝土抗壓強度,反而會導致再生混凝土吸水率過低,配合比失衡,水化反應不充分,進而使再生混凝土抗壓強度變低。當再生粗骨料摻量為50%,防水劑摻量為0.8%時,再生混凝土的抗壓強度最大,試驗效果最佳。

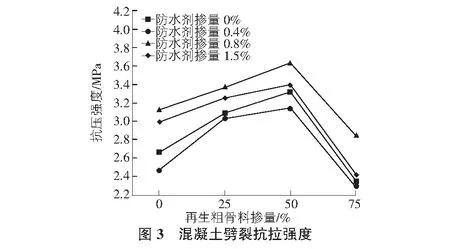

2.3 劈裂抗拉強度

劈裂抗拉試驗采用尺寸為100 mm×100 mm×100 mm的立方體試件,試驗結果如圖3所示,隨著再生粗骨料摻量的增大,再生混凝土的劈裂抗拉強度呈現先增大后減小的趨勢。摻入防水劑后,混凝土劈裂抗拉強度基本呈現先下降后上升再下降的趨勢,防水劑的摻量為0.8%,不同再生粗骨料摻量混凝土的劈裂抗拉強度為3.12 MPa,3.36 MPa,3.62 MPa,2.84 MPa。再生粗骨料摻量在0%~50%范圍內逐漸增大時,與F0.8R0相比,F0.8R50的劈裂抗拉強度提升了16%,再生粗骨料摻量超過50%時,劈裂抗拉強度逐步減小;再生粗骨料摻量為75%時,與F0.8R50相比,F0.8R75的劈裂抗拉強度降低了27.5%,說明適量的再生骨料的加入可以提高混凝土的劈裂抗拉強度,但少量或過量的再生粗骨料的加入將使混凝土的劈裂抗拉強度整體呈下降趨勢。防水劑摻量因素對再生混凝土劈裂抗拉強度的影響與再生粗骨料摻量因素的影響相似。當再生粗骨料摻量為50%,防水劑摻量為0.8%時,再生混凝土的抗壓強度及劈裂抗拉強度均達到最大值。

2.4 防水劑與再生粗骨料作用機理分析

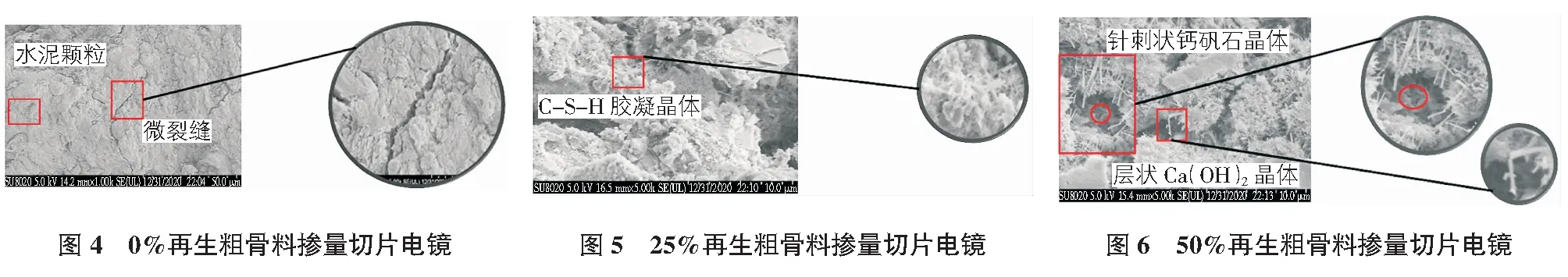

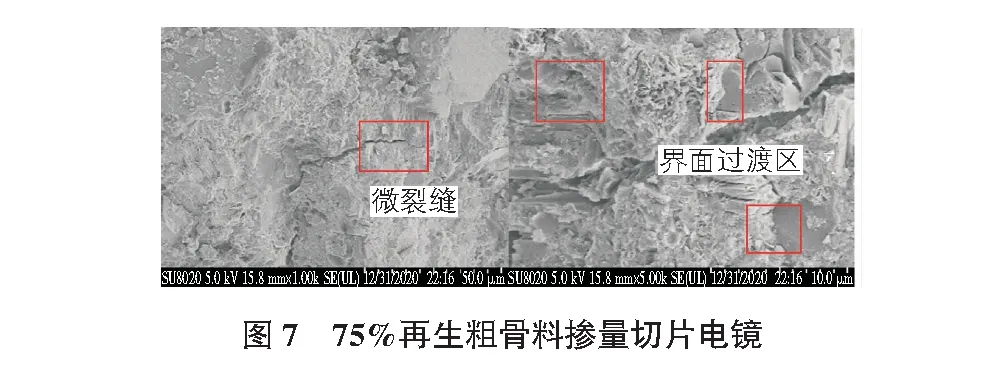

對防水劑摻量為0.8%,不同再生粗骨料摻量的混凝土進行SEM觀測,結果如圖4~圖7所示,可以明顯發現僅摻入防水劑混凝土試樣的骨料與水泥石界面疏松多孔,存在未完全水化的水泥顆粒及微裂縫,隨著再生粗骨料摻量的增加,微裂縫逐漸減少,但再生粗骨料摻量過多時仍存在多條裂縫。再生粗骨料摻量為25%時,界面處主要的水化產物為C-S-H凝膠晶體與層片狀的Ca(OH)2晶體,粗骨料與水泥漿體的結合處較為緊密,四周存在較大孔隙;當再生粗骨料摻量為50%時,界面處已經富集大量的針刺狀鈣礬石晶體,且伴有少量層片狀的Ca(OH)2晶體,此時能夠觀測到的大孔隙較少,說明針刺狀鈣礬石晶體、層片狀的Ca(OH)2晶體及高度絮凝化C-S-H凝膠晶體的共同作用下填充了大孔隙,改善了孔結構,使整個水泥石結構更為致密;當再生粗骨料摻量為75%時,界面處周圍能明顯觀測到堆積層片狀的Ca(OH)2晶體,且伴隨著多條微裂縫的存在,說明再生粗骨料的過量摻入后,加入防水劑也無法有效改善再生混凝土的界面過渡區形貌。對比再生粗骨料摻量為0%,50%與75%的電鏡切片,發現能夠觀測到的微裂縫較少的原因是在水化反應已經足夠充分的條件下,防水劑的摻入能夠明顯改善再生混凝土界面過渡區形貌,促進針刺狀鈣礬石晶體與層片狀的Ca(OH)2晶體填充孔結構,使界面過渡區更為致密,實現對再生混凝土性能的提升,而過量再生粗骨料的摻入后,摻入防水劑也無法對再生混凝土實現改性。

3 結論

1)隨再生粗骨料摻量的增加再生混凝土立方體抗壓強度呈現先增大后減小的趨勢,各組在F0R50,F0.4R50,F0.8R50,F1.5R50時,抗壓強度最大,分別為32.14 MPa,29.84 MPa,33.03 MPa,30.89 MPa,較基準組F0R0的24.91 MPa提升29%,19.8%,32.6%,24%,防水劑摻量為0.8%,再生粗骨料摻量50%為最優摻量。2)隨防水劑摻量的增加再生混凝土劈裂抗拉強度呈現先增大后減小的趨勢,各組在F0R50,F0.4R50,F0.8R50,F1.5R50時,抗拉強度最大,分別為3.32 MPa,3.14 MPa,3.62 MPa,3.39 MPa,較基準組F0R0的2.66 MPa提升24.8%,18%,36.1%,27.4%,其最優摻量與再生混凝土抗壓強度相同。3)僅摻入防水劑時,混凝土內部存在未完全水化的水泥顆粒,隨著再生粗骨料摻量的逐漸增加,水化反應逐漸深化,摻入的防水劑能夠促進結晶體的生成,針刺狀鈣礬石晶體、片狀的Ca(OH)2晶體與C-S-H凝膠的共同作用對裂縫起到填充作用,進而有效改善界面過渡區。