中國退化草地生態修復措施綜述與展望

古琛 ,賈志清, *,杜波波,何凌仙子 ,李清雪

1.內蒙古科技大學能源與環境學院,內蒙古 包頭 014010;2.中國林業科學研究院林業研究所,北京 100091;3.中國農業科學院草原研究所,內蒙古 呼和浩特 010010;4.中國林業科學研究院生態保護與修復研究所,北京 100091;5.青海共和荒漠生態系統定位觀測研究站,青海 共和 813005

草地是面積最大、分布最廣的陸地生態系統,占地球陸地表面的40%左右(不包括格陵蘭島和南極),承載著十幾億人的生活與生計(Kemp et al.,2013)。中國草地面積約4×108hm2,占國土總面積的41.7%(沈海花等,2016)。草地不僅是為人們提供生活所需的肉、奶、皮、毛等產品的畜牧業生產基地,還是多民族草原文化傳承的載體,而且還是重要的綠色生態屏障,具有調節氣候、保持水土、涵養水源、固碳和維系生物多樣性和基因庫等極其重要的生態系統服務和功能(白永飛等,2020)。長期以來,由于人口和家畜數量劇增以及工業和經濟發展,人類過度依賴草地的生產功能而忽視其生態功能,超載過牧、草地開墾和礦產開采等問題十分嚴重,再加上氣候變化的影響,導致草地生態系統在全球范圍內普遍退化(Kemp et al.,2013;王德利等,2020)。中國 90%以上的草地處于不同程度的退化,其中重度退化的草地面積超過60%(白永飛等,2014)。

草地退化是指草地生態系統從一個穩定狀態逆向演替到脆弱不穩定狀態,原有的結構、功能被破壞或喪失(劉洪來等,2011)。在植被層面表現為生產力、質量和覆蓋度下降,優勢種明顯改變,多樣性和生態系統穩定性降低、毒雜草化加劇;土壤的結構組成與理化性質也隨著退化而改變,表現為養分含量減少,水土流失加重,沙化和鹽堿化加劇,微生物群落減少;土壤的惡化會加速植被的進一步退化,最終形成惡性循環(張騫等,2019;賀金生等,2020;王德利等,2020)。近幾十年來,草地大面積退化誘發的生態災難頻發,不僅嚴重制約畜牧業生產和經濟的可持續發展,還極大地影響了生態安全和社會穩定。因此,遏制草地退化、加強退化草地治理和生態修復已成為全球亟待解決的重大難題。

1 草地生態修復

生態修復是幫助退化、受損、崩潰的生態系統恢復到一個新的長期穩定健康狀態的過程(Jackson et al.,2009;Martin,2017)。生態系統自然演替和恢復花費的時間非常長,需要幾十年甚至是幾個世紀,人為措施是加快生態系統恢復必不可少的手段(Bradshaw,1983),能夠極大減緩生物多樣性的喪失和促進生物多樣性的恢復(Newmark et al.,2017)。

20世紀30年代,美國的“黑風暴”事件之后,草地生態修復開始逐漸受到重視(Diamond,1985;唐華俊等,2016)。隨著世界草地的普遍性退化,一些畜牧業發達國家對退化草地生態系統修復的機理、技術措施和模式開始進行大量研究和探索(Jones et al.,2018)。中國的草地生態修復研究起步較晚,早期的研究更多側重于生產功能的恢復,對生態功能恢復的重視程度不夠。由于長期存在的草畜矛盾、經濟發展與生態保護的矛盾、全球氣候變化以及生態修復工作本身的復雜性,中國草地生態修復的效果較差,退化—治理—再退化—再治理的往復循環現象普遍,生態治理的速度趕不上退化速度,“局部改善,總體惡化”的整體態勢并沒有從根本上扭轉,修復工作仍將是一項長期任務(唐華俊等,2016;白永飛等,2020;王德利等,2020)。

生態修復涉及的學科多、復雜性強、難度大(Diamond,1985),修復效果具有很強的環境依賴性,降水和溫度等非生物因子以及食草動物和競爭等生物因子對生態修復目標的達成有決定性作用(Stuble et al.,2017)。而且,草地恢復可能是一個多階段、多穩態的過程(劉洪來等,2011),不同恢復階段的恢復速度(Jones et al.,2018)和制約因子(賀金生等,2020)也不盡相同。當前草地生態修復的理論與結論大多是基于短期的試驗研究,而退化草地的恢復演替是一個極其漫長的過程,只有基于長期的研究才能準確評估生態系統服務、功能和生物多樣性的恢復,相應的恢復措施和模式才更可靠、更有說服力(尚占環等,2017)。全球變化的速度可能會超過人類能采取適應性策略修復生態系統的速度這一嚴重的風險與挑戰也不容忽視(Jackson et al.,2009)。因此,草地生態修復仍然任重道遠。

1.1 生態修復技術措施與效果

目前,全球退化草地的生態修復技術有 20多種,其中最常用也最成熟的是免耕補播、合理放牧、人工草地建植、圍欄封育、耕翻和施肥(唐華俊等,2016;賀金生等,2020;蔣勝競等,2020),不同的技術措施都有各自的適用范圍、技術優勢以及局限性。

1.1.1 免耕補播

免耕補播(圖1)是國內外退化草地生態修復普遍采用的重要措施,是在盡量不破壞或者少擾動草地原有植被和土壤的前提下,直接補播適宜的優良草種的技術手段(楊增增等,2018),適用于水分條件較好的半濕潤或濕潤地區(賈慎修等,1989),不僅能提高飼草質量和草地生產力,還能夠通過增加生物多樣性、改善群落結構、提高生態系統的穩定性和多功能性縮短退化草地的恢復進程(閻子盟等,2014)。禾草和豆科牧草的飼用價值高、生態位寬、適應性強,是補播最常規的選擇,而且補播適宜當地條件、生活力強的鄉土種,或者選擇具有中性或正植物-土壤反饋、同時具有發達根系的物種更有利于成功建植(李以康等,2017;張英俊等,2020)。物種的選擇還因退化程度而異,輕度退化草地更適宜補播豆科牧草,中度退化草地應混合補播禾草和豆科牧草,重度退化草地更有利于禾草的建植(張英俊等,2020)。正確的管理是補播建植成功和可持續利用的保證,補播前對原生草地放牧或刈割利用以增加光可利用性能夠促進種子萌發(Martin et al.,2006),補播后最好給牧草2—3 a的連續生長期(賈慎修等,1989;李以康等,2017),建植成功后需要合理利用以控制補播牧草的生長和維持生態系統的多樣性(Jaurena et al.,2016;張英俊等,2020)。在未來的實施過程中,應該重視補播工程與草原不同區域的降水格局、物種選擇、管護措施之間的配套。

圖1 草地免耕補播Figure 1 No-tillage sowing in grasslands

1.1.2 合理放牧

超載過牧是導致草地大面積退化的重要原因,探究科學合理的放牧制度和強度一直是國內外草地保護與利用的研究重點。根據草地退化程度和利用現狀,因地制宜采取減牧、休牧、輪牧、延遲放牧、牧刈結合等管理措施,減輕對草地的利用強度,是促進退化草地恢復和生態功能的提升重要措施。適度放牧(圖2)甚至比完全禁牧更有利于退化草地的恢復(Papanastasis et al.,2017)。適度放牧不僅能促進植物的生長和繁殖(古琛等,2017)、提高草地地上與地下的生產力(McNaughton,1979;Frank et al.,2002)和土壤養分的累積(Zhan et al.,2020),而且能夠抑制雜草入侵,增加植物多樣性和群落穩定性(Beck et al.,2015),還能通過提高授粉昆蟲的多樣性促進草地的恢復(Làzaro et al.,2016)。劃區輪牧是一種充分利用牧草生長季進行的季節性集約化草地放牧管理方式,通過讓草地間歇性休牧而實現再生并促進退化生態系統恢復(Briske et al.,2011;Lawrence et al.,2019;任繼周等,2011)。相比于連續放牧,輪牧能夠增加高營養價值牧草并降低不可食牧草的比例(Jacobo et al.,2006;周道瑋等,2015)、維持更高的生產力和多樣性(Wang et al.,2018a)、能更好地改善土壤結構和理化性質(Byrnes et al.,2018;Dong et al.,2020)。延遲放牧能夠提高草地生產力和植物多樣性(Ferreira et al.,2020)、保持更高的地下生物量和土壤養分(Chen et al.,2015)、有助于種子散播與草地更新(Gu et al.,2019),也是草地健康可持續利用及恢復的有效措施。

圖2 不同放牧強度的內蒙古荒漠草原Figure 2 Desert steppe with different grazing intensity in Inner Mongolia

1.1.3 人工草地建植

人工草地(圖3)的規模和生產水平是一個國家畜牧業發達程度的重要衡量標志,中國的人工草地面積約為2.1×107hm2,僅占草地總面積的約5%,遠低于西方畜牧業發達國家的水平(沈海花等,2016)。建植人工草地主要有兩個目的:一是飼草料生產,主要關注的是生產功能,要求盡可能高產優質;二是退化草地的生態修復,側重于生態功能,更加關注群落的多樣性、多功能性和穩定性。通過科學配置草地的生產與生態功能,注重人工草地與天然草地的功能互補與置換效應,是實現中國草業良性可持續發展,加強草地保護與退化草地恢復的有效途徑(李凌浩等,2016)。人工草地的生產力是天然草地的10倍左右(方精云等,2016a;沈海花等,2016),在草原區利用不到10%的水熱條件適宜的土地,建植集約化高產優質的人工草地,就能夠穩定提供畜牧業發展所需的優質飼草、從根本上解決草畜矛盾,同時還能實現其余 90%天然草地的保護與恢復以及生產與生態功能的提升,這就是“以小保大”的草地保護與利用模式(方精云等,2016a;方精云等,2016b)。建植人工草地還是重度退化草地直接有效的恢復措施(賀金生等,2020),不僅大大提高了植被蓋度和生產力,能有效緩解草畜矛盾,而且還能快速恢復土壤的養分水平(Feng et al.,2010;Wu et al.,2010)和微生物群落(姚寶輝等,2019)。但該類型人工草地存在的問題是物種單一,在自然環境中的穩定性較差,極易再次退化。因此,需要進一步探索多物種組合的混合群落構建技術(尚占環等,2018;張慧敏等,2020),尤其是在退耕地和沙地周邊地區。

圖3 加拿大人工草地Figure 3 Pastures in Canada

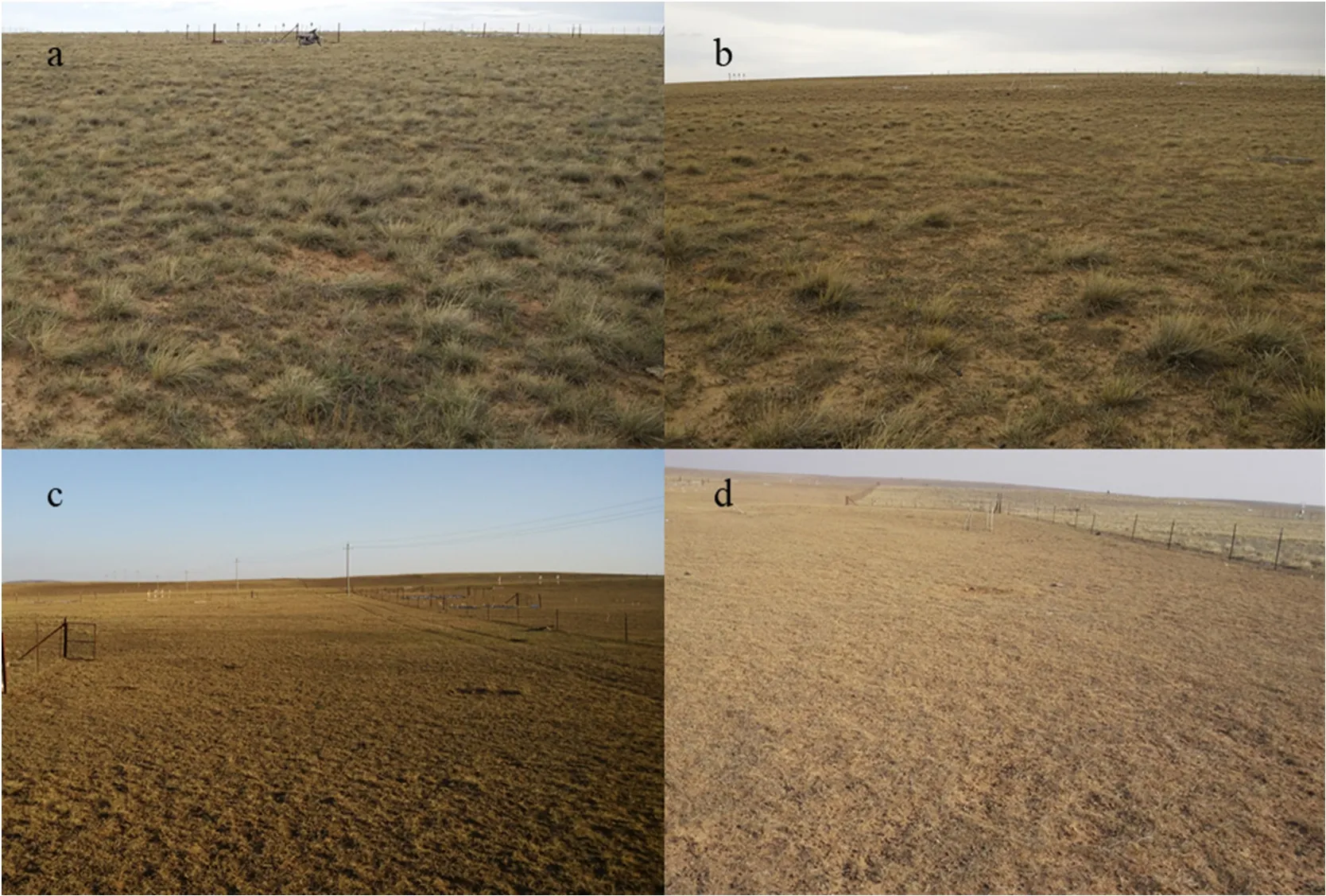

1.1.4 圍欄封育

圍欄封育(圖4)對草地的人為干擾小,而且簡單易行、成本較低,是退化草地最常用且行之有效的恢復措施之一(Wang et al.,2018b;Yao et al.,2019)。圍封能夠通過改善退化草地的植被狀況、土壤理化性質和土壤微生物群落促進退化草地的恢復(Cheng et al.,2016;Zhang et al.,2018),還能增加訪花昆蟲的多樣性,通過提高傳粉功能促進植被恢復(Dixon,2009;滕悅等,2017)。但是長期圍封并不利于草地的恢復,反而會影響草地生態系統的物質循環和能量流動,導致植被生長、土壤養分含量和生物多樣性降低(Jing et al.,2014;Zhang et al.,2018);而且長期圍封在造成牧草資源極大的浪費的同時,還會因增加灌木、半灌木功能群生物量和優勢度而降低草地的利用價值(Cipriotti et al.,2012;高凱等,2013;古琛等,2015)。圍封的恢復效果還要取決于草地的退化程度和環境條件,輕度和中度退化草地(Li et al.,2013)以及降水較好的地區(Xiong et al.,2016)的圍封恢復的效果更好。因此,應根據草地退化程度和立地條件來確定圍封的時間長短,而且圍封與利用相結合的策略可能更有利于草地生態系統的恢復。此外,現有的圍欄樣式已使用近40 a,盡管在草地管理、保護和恢復中發揮了重要作用,但對野生動物的生存和遷徙的負面影響巨大,新型可替代產品亟待研發和推廣。

圖4 圍欄封育與放牧Figure 4 Enclosing and grazing

1.1.5 耕翻

耕翻是利用犁或旋耕機等機械翻耕草地,然后整平耙實土壤,待植被自然恢復的一種草地恢復措施(曲文杰等,2014),能夠改善土壤團聚體結構、增加土壤孔隙度和通透性、改善土壤水分狀況促進有機質積累,為植物更好地生長和繁殖更新創造新的良好條件,加速退化草地恢復(Baoyin et al.,2009;張璐等,2018)。耕翻還可有效激活土壤種子庫,提高退化草地的植物多樣性水平(曲文杰等,2014)。但耕翻也有一定局限性和風險性,重度退化草地因種子庫和無性繁殖器官的嚴重缺失,耕翻可能無法達到預期效果(蔣勝競等,2020);而且耕翻會破壞原有植被和土壤,會導致一年生植物增加和水土流失,耕翻后草地的氮轉化速率和土壤呼吸大大加快,會大幅度增加CO2和N2O的排放以及NO3-的淋溶(孫庚等,2005;張英俊等,2020)。因此,選擇該措施時必須慎重考慮土壤類型、氣候條件、退化程度、技術措施、操作時機和耕翻深度等的潛在影響。

1.1.6 施肥

施肥(圖5)是直接改善退化草地養分狀況,快速促進植被生長的生態修復措施。目前,全球最廣泛使用的是肥料是氮肥和以氮為主的復合肥。施肥能夠增加草地的生產力,但也可能會降低植物多樣性(Harpole et al.,2016;Seabloom et al.,2020)和群落穩定性(Song et al.,2015),改變土壤微生物種間關系和土壤整體生態網絡(朱瑞芬等,2020)。施肥的恢復效果與負效應因肥料種類、施肥量、施肥持續時間和生境條件而異,多樣性的喪失會隨施肥量和時間長度的增加而加劇,而且在氣候偏暖地區的效應更大(Humbert et al.,2016;Midolo et al.,2019)、氮肥比磷肥的效應更大(王洪義等,2020)、銨態氮(NH4+)比硝態氮(NO3-)的效應更大(Midolo et al.,2019)。長期過量施肥造成的植物多樣性喪失會造成短期內不可逆的深遠影響(Isbell et al.,2013)。鑒于施肥對草地生態系統恢復的不確定性和復雜性,結合立地條件長期定位探究不同草地退化程度、退化類型的最適施肥量、施肥時長、施肥種類十分必要。還有研究發現生物有機肥可以提升退化草地的牧草產量和質量、改善群落結構、提高物種豐富度和群落穩定性(宋君祥等,2019),因此,系統性厘清生物有機肥以及有機與無機肥結合利用對不同退化程度和退化類型草地恢復的作用有重要的生態學意義。

圖5 內蒙古草甸草原施肥與未施肥比較Figure 5 Fertilizing vs.no-fertilizing in meadow steppe of Inner Mongolia

1.2 生態修復政策措施

除了人工的技術修復措施之外,國家的宏觀政策性調控和管理措施也是草地生態系統修復的重要保障。從上世紀70年代開始,中國對生態恢復的重視程度不斷提高,陸續實施了 6個國家重大生態工程,包括三北防護林工程、長江珠江防護林工程、天然林保護工程、退耕還林還草工程、京津風沙源治理工程和退牧還草工程(Lu et al.,2018),對退化生態系統修復具有里程碑的意義。進入新世紀以后,草地保護和恢復更是得到前所未有的重視。2011年中國在13個草牧業省啟動實施了覆蓋面積、普惠范圍和影響力空前的草原生態保護補助獎勵政策,有的地區還隨之調整了產業結構,實施生態移民,在保障農牧民收入的前提下促進草原生態恢復。在中國北方農牧交錯區的糧改飼政策,調整了種植結構,緩解了天然草地的利用壓力,為草地的生態恢復提供了保障(李新一等,2019)。“十八大”以來,國家更是將生態文明建設提高到關系人民福祉、關乎民族未來和實現中華民族偉大復興的戰略高度,批準了39項關于草地保護和生態修復的國家重點研發專項,組織實施了3個批次25個山水林田湖草生態保護修復重大工程,實施方案估算總投資 3000億元。2020年中央印發《全國重要生態系統保護和修復重大工程總體規劃(2021—2035年)》和《山水林田湖草生態保護修復工程指南》。保護環境就是保護生產力,改善環境就是發展生產力,在綠水清山就是金山銀山、山水林田湖草系統治理的生態文明建設和美麗中國建設大背景下,進一步明確了草原生態優先的定位,草地生態系統的保護和修復得以快速發展(蔣勝競等,2020)。未來可能還需要從以下幾個方面進行政策引導:進一步完善草原生態保護補助獎勵政策,建立嚴格的草地生態恢復成效監測和評估體系;加強草原非第一性生產產業的政策引導,發展生態旅游和民族文化產業;加大對牧區科教領域的投入,實現科技移民、教育移民和發展移民,逐步減小草地生態脆弱區的人口壓力。

2 問題與建議

2.1 建立健全現代草牧業體系和管理模式,為草地退化防治奠定扎實基礎

草地退化的根本原因是過度利用,從根本上解決草畜矛盾和草牧業生產效率低的問題是解決草地退化和生態修復的根本途徑。歐美和澳洲等國家的草地生態系統得以全面恢復得益于現代草牧業體系的建立,在現代化生產技術發展的推動下,全球草牧業經營管理已經走向高度規模化、集約化、智能化和生態化(唐華俊等,2016;周青平等,2016)。中國傳統的畜牧業體系和管理模式亟待改革和轉型升級,探索適合中國草原牧區特點的草牧業經營模式,建立平衡生產、生活和生態的現代草牧業管理體系已勢在必行(張新時等,2016;徐田偉等,2020)。以人工草地為基礎的集約化產業體系以及農牧業系統的結合和區域優化配置,可能是中國現代化草牧業的發展方向。

2.2 完善草地退化分類分級體系,為退化草地修復提供理論依據

草地退化分類分級體系是退化草地生態系統修復的必要前提。目前,草地退化等級劃分雖然已有一些研究(劉洪來等,2011;王百竹等,2019),但評價指標多樣,爭議比較大。草地退化診斷的指標體系直接影響到評價結果的科學性和準確性(劉洪來等,2011)。只有利用科學統一的評價體系,厘清中國草地退化類型和退化程度的時空格局和演變規律,明晰草地退化機理,再結合星-空-地一體化遙感大尺度監測和信息化技術,形成完整的中國草地退化分類分級體系和分布圖,才能夠更好的為草地保護與利用以及科學的生態修復提供理論依據。

2.3 加強鄉土種質資源的挖掘,為退化草地修復提供物質保障

草地生態修復最重要的物質基礎是草種質資源,適合當地立地條件的鄉土草種和品種是補播或人工草地建設的首選。但中國的草種業整體上還比較薄弱,國產良種非常有限,而且草種子生產技術不成熟、收獲機械不配套、專業化和產業化程度不高造成種子產能不足、質量得不到保障(毛培勝等,2016)。國家應該加大對鄉土草種質資源選育和挖掘的支持力度,深度挖掘耐寒、耐旱、耐瘠薄、抗病蟲害等抗逆性強、水分養分利用效率高的優良草種質資源,解決種源制約的難題。同時,應該加大對鄉土草種子采集和收獲技術的研發力度,解決鄉土植物種子收獲難、量不足的問題;提高種子生產加工的專業化和產業化水平,保證種子的產能和質量;強化種子的丸粒化技術,提升種子的發芽率和建植成功率。

2.4 強化土壤微生物在生態修復中的應用,為退化草地修復提供強心劑

陸地生態系統的植被修復在很大程度上取決于土壤微生物群落(Harris,2009;Wubs et al.,2016),其對土壤結構和功能的調節,尤其是養分循環至關重要,同時還會影響植物群落的動態(Harris,2009;Kardol et al.,2010)。叢枝菌根真菌(Arbuscular mycorrhizal fungi)不僅有利于土壤團聚體的形成和穩定(Delavaux et al.,2017),還能夠促進植物水分與養分的吸收,提高抗逆性、抗病能力和化學防御能力,以增大其在特定環境的適合度(fitness)(Delavaux et al.,2017;Watts-Williams et al.,2019),促進群落的構建并提升生態修復效果(Koziol et al.,2017;Neuenkamp et al.,2019),但受環境因素(Klironomos et al.,2011)和菌種(Maltz et al.,2015)的制約。藍藻細菌(Cyanobacteria)能夠通過增加土壤生物結皮,提高土壤碳氮固定、保水保肥能力和穩定性快速改善土壤結構,是干旱區貧瘠土壤和完全破壞土壤功能恢復的重要生物技術措施(Chamizo et al.,2018)。作為生態系統強有力的生物恢復措施,土壤微生物接種能夠同時促進植物和土壤群落發展,越來越受到廣泛的重視(Wubs et al.,2016)。在未來的研究中應該進一步加強土壤微生物領域的研究,厘清不同微生物在生態系統中發揮的作用,揭示其對植物和土壤群落的影響及機制,探究和研發適用于不同生態系統修復的微生物菌種或菌劑,綜合評價其作用效果,并篩選表現良好的產品在草地生態修復領域大規模使用。

2.5 推進毒草化草地的恢復,為退化草地修復補齊短板

草地毒草化也是中國草地退化的一個主要類型,中國的有毒植物有140科1300多種,毒草化草地面積多達 3.3×107—6.7×107hm2,給草牧業造成嚴重危害(Zhao et al.,2013;趙寶玉等,2008;張英俊等,2020)。毒草蔓延導致優良牧草減少、草地利用率降低、造成家畜中毒,極大的制約了畜牧業的生產和可持續發展,是草地生態修復中不容忽視的研究論題(黃梅等,2019;崔雪等,2020)。但毒草化草地的生態修復并不只是簡單的毒草清除,毒草可能是退化草地生態系統中僅有的植被,是最后的生態屏障,一旦清除會造成植被覆蓋急劇下降、地表裸露、土壤侵蝕加劇,甚至可能導致草地荒漠化。因此,目前急需探究耦合毒草化形成的機制、毒草本身的生物學特性以及生態系統過程的毒草化草地生態系統綜合治理和恢復體系,為毒草化草地的科學修復提供理論與技術支撐。

2.6 建立退化草地綜合修復體系,為退化草恢復提供科技支撐

截止目前,已經進行了大量草地生態恢復的研究,也提出了多種技術措施,但恢復效果并沒有統一性的規律。有些措施的恢復效果很好,但有些不是很成功,相同的恢復措施在一些情境的效果好,在其他條件下效果不明顯,這就導致在實際應用的過程中很難選擇和借鑒(King et al.,2006)。歸根到底,是缺乏因地制宜的系統性的草地恢復理論技術體系。草地生態系統的單一修復措施效果有限(劉延斌等,2016),只靠單一的技術措施也是遠遠不夠的,需要依據草地退化分類分級系統,再結合當地的生境和氣候特點,建立針對不同地區、氣候類型、退化類型、退化程度草地的分區—分類—分級的生態修復理論技術體系。只有這樣,才能做到有精準的、有針對性的和因地制宜的優化群落結構,提升生態系統多功能性、生物多樣性與穩定性,為退化草地的綜合治理、生態與經濟協同發展和牧民穩定增收提供技術支撐。

2.7 建立修復綜合評價體系,為退化草地恢復提供判定標準

目前,退化草地生態修復研究的評價指標多達40余種,主要體現在生產和生態兩大功能,其中草地生產力、土壤碳庫、植被蓋度和生物多樣性的關注最多,其余指標包括目標物種、植物群落結構、動物和昆蟲區系、土壤種子庫、土壤理化性質、土壤微生物群落等的關注較少(尚占環等,2017;張騫等,2019)。生產力或者蓋度容易恢復,植物群落多樣性的恢復需要漫長的過程(Buisson et al.,2019),土壤群落的恢復也相對滯后。此外,不同恢復技術對一些指標的恢復效果很好,但對于其他指標的恢復效果較差;同種恢復技術對不同指標的生態恢復效果差異也很大(蔣勝競等,2020)。因此,急需一套綜合的恢復評價體系,為退化草地的恢復提供統一的評價標準。草地生態系統的地上與地下界面是有機的整體,地下生態系統的恢復常常依賴于地上的植物群落,地上群落的屬性也取決于地下的生態系統過程(Kardol et al.,2010),建立地上地下不同屬性以及多營養級間耦合的綜合評價體系,更有利于準確評估生態修復效果。

3 結論與展望

草地生態修復是一項系統性的復雜工程和長期的艱巨任務,不僅需要技術支撐,也需要政策的引導。生態修復不僅僅是簡單的土壤改良和植被恢復,還涉及到草牧業體系的轉型,建立健全現代化草牧業體系,平衡好生產發展與生態保護之間的關系,從根本上解決草畜矛盾,是解決草地退化和生態修復問題的根本途徑。拓展草原生態產業,推動傳統畜牧業轉型,加大對牧區科教領域的投入,實現科技移民、教育移民和發展移民,在提高農牧民經濟收入的同時,也能夠減小生態脆弱區人口壓力的促進對草地生態系統的保護。完善草地退化分類分級體系,能夠更好的為退化草地修復提供理論依據,是退化草地生態系統修復的必要前提。加強鄉土種質資源和土壤微生物的挖掘和在生態修復中的利用,突破毒草化草地恢復的理論與技術瓶頸,建立分區—分類—分級的生態修復理論技術體系和評價體系,才能夠更好的為退化草地恢復提供科技支撐,為生態文明建設和美麗中國建設添彩增色。未來的草地生態修復研究將更注重多學科的交叉融合,強調不同維度、多營養級的系統性和整體性恢復,重視社會-自然系統耦合、生態恢復與區域經濟和民生改善的協同發展,在生態系統服務與功能、生態系統完整性與文化價值等方面取得平衡。