經方中“附子一枚”的古今考證研究*

張 翅 李瑞煜 蔣曉鳳 侯新蓮 吳建國 唐 莉

[1.華潤三九(雅安)藥業(yè)有限公司,四川 雅安 625000;2.成都中醫(yī)藥大學,四川 成都 611137]

附子是毛茛科烏頭屬植物烏頭AconitumcarmichaeliiDebx.的子根的加工品,在中國分布于云南東部、四川、貴州、安徽、陜西、河南西部、山東東部、遼寧西部等地[1]。《神農本草經》最先開始以藥材形式記載附子,有回陽救逆、補火助陽、散寒鎮(zhèn)痛之功,為中國歷代醫(yī)家常用中草藥之一。

為更好地推動經典名方發(fā)揮現(xiàn)代臨床價值,2018年國家公布了《古代經典名方目錄(第一批)》,該目錄中的經典名方實行免臨床的簡化新藥審批,該目錄中附子用“枚”計量的方劑有4首,分別為真武湯、附子湯、溫脾湯、小續(xù)命湯。在“尊古而不泥古”的原則下,探討“附子一枚”具體質量這一關鍵信息,對傳承精華,更好開展該類經典名方的研發(fā),具有重要的意義。

1 “附子一枚”在經方中的應用

古代經典名方在我國具有豐富的應用經驗,歷代醫(yī)家用實踐證明了其臨床診療的有效性。在博大精深的中醫(yī)藥學術領域,《傷寒雜病論》可謂是源頭活水[2]。該書治法與方劑相結合,指導臨床正確應用。張仲景使用附子的方劑共37首,對附子的用量主要以“枚”計算,占84%,其次以“分”“兩”計算,占 16%[3]。

對于張仲景經方中“附子一枚”換算為現(xiàn)代的劑量是多少,很多學者都進行過研究,但觀點并不統(tǒng)一。其中為代表的有以下幾種:1枚附子25 g,大附子30 g[4];1枚附子小者為10 g左右,大者為10~20 g[5];1 枚附子小者10.59 g,中者14.29 g,大者20.19 g[6];1枚附子中等大小約為6.9 g,大者為10 g左右[7];1枚附子為15 g[8],該結果得到了部分研究者的認同,在進行真武湯物質基準研究時[9],1枚附子換算為飲片量15 g進行研究。

筆者認為,要考證經方中“附子一枚”,需要統(tǒng)一折算為干附子,考證當時的環(huán)境和古今的應用,進行古代文獻和現(xiàn)代實測相結合研究。本文探究“附子一枚”的用量范圍,以其為經典名方的開發(fā)提供指導意義。

2 附子產地歷史沿革

當前發(fā)現(xiàn)的附子類藥物記載最早見于春秋末期、戰(zhàn)國初期《國語·晉語》,“驪姬受福,乃鴆于酒,堇于肉”,韋昭云“堇,烏頭也”[10]。漢代《范子計然》認為附子產于蜀武都(今四川綿竹市)[11],《神農本草經》認為附子生犍為(今四川彭山區(qū))及廣漢東(今四川廣漢市)[12]。南北朝·陶弘景認為附子產于建平(今重慶巫山縣)[13]。唐代《新修本草》認為附子以蜀道綿州(今四川綿陽市)、龍州(今四川平武縣)出產者為佳,其余產地的藥力劣弱[14],初步表明了江油附子的道地性。《千金翼方》同《新修本草》一樣,也認為附子產于綿州和龍州[15]。宋代《圖經本草》認為附子以赤水(今江油河西地區(qū))出產的品質最佳[16]。《彰明附子記》的記載亦明確指出四川江油地區(qū)為附子的道地主產區(qū),附子人工種植規(guī)模,已初步形成[17]。明代《本草綱目》指出川烏產于彰明(今四川江油市)[18]。

由此可見,附子在漢代多為野生,唐代以后開始人工種植,到宋代已經開始頗具規(guī)模化。唐代之前,藥物學家多認為附子生長在四川省彭山、廣漢一帶;自唐代開始,四川省江油地區(qū)形成附子道地產區(qū),開始人工培育種植,距今已有1300多年歷史,與現(xiàn)代基本吻合。目前國內附子的主產區(qū)主要分布于四川江油、涼山,陜西漢中、云南等地。

3 “附子一枚”文獻考證

經查閱史料,漢代之后,最早關于“附子一枚”質量描述的為東晉·葛洪著《肘后備急方》[19]“孫用和治大霍亂不止,附子一枚重七錢,炮、去皮臍,為末”。按東漢時期1斤約為220 g,1兩折合為13.8 g,1錢折合為1.38 g[20]來計算,7錢應為9.7 g。因干附子不易炮和去皮臍,此處描述應為鮮附子,根據鮮附子加工成干附子的比率約為 3∶1[21],折算為干附子質量為 3.2 g。這是目前查閱到與張仲景時代比較接近的關于“附子一枚”質量的描述。

南北朝劉宋·雷斅[22]《雷公炮炙論》提出“是若附子,底平、有九角、如鐵色,一個個重一兩,即是氣全,堪用”的評價標準為后世歷代醫(yī)家所認可并沿用,如《本草元名苞》《醫(yī)學統(tǒng)旨》《藥性粗評》《藥性會元》《本草原始》等均沿用《雷公炮炙論》,認為“重一兩”為上[23]。南北朝時期度量衡采用漢制,即一兩為13.8 g,根據鮮附子加工成干附子的比率約為3∶1,此處為鮮附子質量比較符合實際,即一枚鮮附子質量約為13.8 g,折算為干附子質量為4.6 g。

梁代陶弘景《本草經集注》序錄里明確提出“附子、烏頭如干枚者,去皮竟,以半兩準一枚……棗有大小,以三枚準一兩”[24]。100多年后,唐代·孫思邈《千金要方》也有相同的描述[25]“附子、烏頭若干枚者,去皮畢,以半兩準一枚”。此處應是引用《本草經集注》序錄里描述。根據棗的質量反推附子的質量,棗實測值3.0~3.5 g[26],“一兩”為 10 g更符合實際情況[27](若此處按照東漢1兩折合為13.8 g計算的話,1枚棗4.6 g,不符合實際情況),即干附子的質量為5 g。《唐本草注》認為四川省江油產者最佳[28]。北宋時期,《彰明附子記》記載,附子以“半兩以上皆良,不必及兩乃可”[29]。同時期的著名醫(yī)學家龐安時在其著作《傷寒總病論》里提到“半兩以上大附子可當一枚半[30],李時珍亦云“及一兩者極難得”[31]。兩宋時期,“一兩”為 41.3 g,推算出一般附子大小為13.8 g,折算干附子為4.6 g。由此可知,自唐代始,附子開始進行人工栽培記載,大附子通常為半兩以上,一般大小的附子則不及半兩,即一般大小的附子不到5 g,延續(xù)了陶弘景的觀點。

宋·唐慎微撰《證類本草》“千金翼治大風冷痰瘀脹滿諸等病,用大附子一枚,重半兩者二枚亦得炮之酒漬”“孫用和治大霍亂不止,附子一枚重七錢炮去皮臍為末”。該處引用了東晉·葛洪著《肘后備急方》的描述,南朝梁代與宋代相差500年,劑量換算差異較大,一兩分別相當于13.8 g和41.3 g[32],不能按照宋代換算。宋《小兒衛(wèi)生總微論方》“辰砂膏,治陰癇搐掣昏困,傳為脾風,右以大附子一枚重六七錢上微炮去皮臍”,又云“附子散治胃寒泄不止右以半兩附子一枚炮烈去皮臍為細末”。宋·程迥撰《醫(yī)經正本書》“附子烏頭半兩準一枚復是大秤,蓋所差三倍也,故龐安常曰附子一枚準半兩是一錢,三字使人疑混,蓋后人妄增古書”。此時干附子1枚折算為宋代一錢為4.13 g。元代朱震亨《丹溪先生心法》“霹靂散,附子一枚,及半兩者,炮熟取出用冷灰培之細”。此處即為描述的大附子。

明代《頤生微論》提出“重一兩五錢者佳”。清代《本草崇原》[33]對此做出解釋為重一兩的附子最好,但由于市場上不良商人為了增加附子的重量,經常將附子的側子敲平添加其中,故曰總共應按一兩五六錢者為好。《本經逢原》提出“古方以一兩一枚者為力全,近時專取大者為勝”[34]。根據明清時期一兩為37.3 g,經過折算明清時期用量干附子1枚為12.4 g。可以看出明清時期使用“附子一枚”的質量和經方原劑量相比,明顯增加。

4 “附子一枚”現(xiàn)代研究

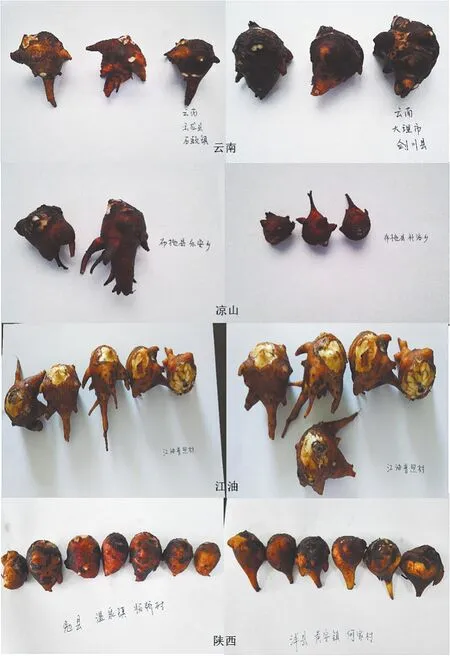

收集5個產地的泥附子藥材[35],隨機抽取100個樣本,測定泥附子樣品洗凈后的質量。從平均質量看,5個產地結果依次是江油附子21~24 g,巍山附子19~21 g,布拖附子17~19 g,漢中附子13~16 g,安縣附子10~11 g。不同產地的泥附子質量存在一定差異。根據鮮附子加工成干附子的比率約為3∶1,折算為干附子質量以此為江油附子7~8 g,巍山附子6~7 g,布拖附子5~6 g,漢中附子4~5 g,安縣附子3~4 g。仝小林等[36]實測了3枚附子(未說明產地),重63 g,折合1枚附子21 g。因原文獻未說明是新鮮還是已經干燥,鮮附子加工成干附子的比率約為3∶1,推測原文采用的是鮮附子比較合理,折算為干附子約為7 g。劉敏等[37]選取四川江油產生附子進行實測得出仲景方中1枚附子為15.03 g,大者1枚為30.89 g。經考證原文,該試驗使用的是鮮附子,根據比率約為3∶1計算,實際1枚附子約為5 g。暢達等[38]也對《傷寒論》中非衡量器計量的藥物進行了直接測試,實測1枚附子為3.4 g。也有學者認為,張仲景生活的年代大約為公元150~219年,具體出生地點在今河南省南陽市鄧州市穰東鎮(zhèn)張寨村,考證南陽附近的野生附子才更接近當時“附子一枚”的劑量[39]。通過實地采集和研究發(fā)現(xiàn),南陽地區(qū)的1枚新鮮附子質量約為7 g,折算干品為2.3 g。

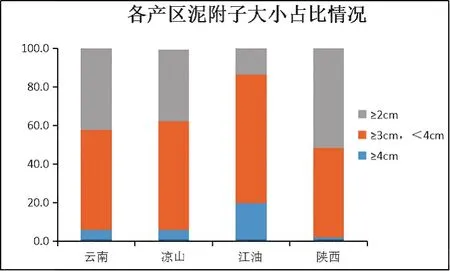

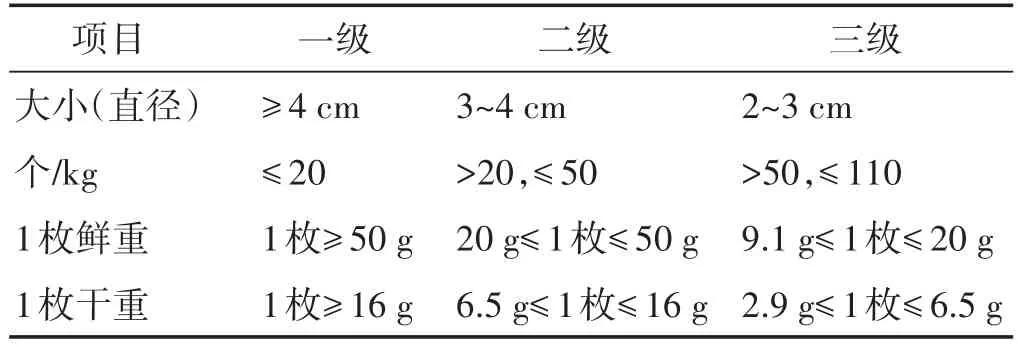

為此,筆者也收集了四川江油、涼山布拖、云南、陜西漢中等4個主產區(qū)附子樣品39份。通過直徑指標將附子分為3級(見表1),并對其各等級占比情況進行研究(見圖2),發(fā)現(xiàn)直徑大于4 cm,1枚干重≥16 g,除了江油附子占比約20%外,其他均不超過5%;直徑3~4 cm,1枚干重6.5~16 g,云南、江油、涼山布拖均占比50%以上;直徑小于2 cm,1枚干重≤6.5 g,陜西漢中約占55%。江油附子采用2次修根、1次打尖和多次除掉側芽的栽培技術,所以個頭較大[40]。漢中的附子不打尖、掰芽、修根等,種植較粗放,所產附子個頭較小[41],接近野生生長狀態(tài),收集樣品的平均干附子質量約為6.5 g。

圖1 不同產區(qū)泥附子(洗凈)

圖2 各產區(qū)泥附子大小(直徑)情況

表1 泥附子外觀分級

附子為植物子根類藥材,個頭有大小。不同產地附子大小并不一致,即便同一產區(qū),不同研究者測得結果也不相同,不可能通過實測獲得精確數值。漢代附子為野生,1枚附子的大小應該小于現(xiàn)代主產區(qū)附子平均重量,根據上述現(xiàn)代研究情況,“附子一枚”質量范圍在2.3~6.5 g之間。

圖3 附子大小(直徑)測定

圖4 附子大小分級情況

5 討 論

張仲景系東漢南陽郡人,今無異議。經考證,《湖廣舊志》及《古今圖書集成》引《襄陽府志》所言張仲景是南陽棘陽人,已得到較多學者共識[43-44]。約生于公元150年,卒于公元219年[45],少年時曾拜請過同郡何颙品鑒指教,學醫(yī)于同郡張伯祖盡得其術,靈帝時舉孝廉,建安中任長沙太守,因時局混亂及其思想情操未能久任,遂專事醫(yī)業(yè),約于公元210年前后寫成《傷寒雜病論》十六卷,奠定了我國臨床醫(yī)學的基礎,為中醫(yī)學的發(fā)展起到承前啟后的作用[46]。

經方中記載的附子的炮制方法有“炮,去皮,破八片”“生用,去皮,破八片”。該方法既詳述了炮制方法,又闡明了炮制的順序。“炮”前的附子為干附子還是鮮附子(或未干燥的)?筆者試驗驗證,鮮附子直接“炮”后,去皮和破片非常容易;若鮮附子曬干后,則質地非常硬,皮非常薄,很難“去皮”和“破八片”。如果當時使用的是鮮附子(或未干燥的),那么儲存是非常大的問題。因附子掘出后,2~3 d內如不及時烈日曬干,會迅速爛掉,是有名的“過夜爛”[47]。筆者在進行附子種子繁殖的研究中發(fā)現(xiàn),種子繁殖植株生長緩慢,植株較羸弱,抗高溫抗旱能力差,抵抗不了高溫天氣及陽光的直射,導致植株的死亡。這也與文獻中附子種子繁殖發(fā)芽率低,發(fā)芽緩慢一致[50]。附子的主要繁殖方式為塊根繁殖,需要在高海拔地區(qū)種根(附子)繁育,此時附子不會腐爛。魏晉《名醫(yī)別錄》記載“冬月采為附子,春采為烏頭”,這一說法多為歷代本草典籍所認可并引用,如元代《湯液本草》、明代《本草集要》等均引用之。《彰明附子記》記載“采擷以秋盡九月(公歷10~11月)止”。可知當時野生附子采收期應為10~11月份,生長于高海拔地區(qū)。高海拔地區(qū)附子的采收季節(jié)在10~11月份左右,如果不進行采收,附子第2年將作為種根發(fā)芽生長。推演至漢代,也應是以塊根繁育為主,當時附子還沒有進行人工種植,主要是高山上野生,需上山采新鮮藥材,回家進行炮制,然后診病抓藥。采藥量較少,用完后然后再采。所以當時張仲景使用的野生附子應為鮮附子(或未干燥的),更切合當時使用環(huán)境。鮮品選合適大小,以枚為單位直接“炮”,受熱處理,重量變化較大,炮制后多為切八片,若以兩等重量計算,會因水分不同造成差異較大,也會因重量與“一枚”不等造成藥材浪費。這也可能為當時附子藥味寫“一枚”而不寫具體質量的原因。現(xiàn)在附子多為種植,工業(yè)生產均為干燥的飲片投料,所以本文考證時,便于比較,忽略皮的重量,均折算為帶皮干燥品。

附子為植物藥材,個頭有大小之分,導致“附子一枚”具體的質量比較模糊,因此經方中“附子一枚”無法換算成確切的質量,只能是一個比較接近的范圍。文獻考證時發(fā)現(xiàn),后代一些資料引用前人的描述后,而未有說明和換算為當時的劑量的批注,也是導致考證劑量前后差異較大的另一個原因。本次對經方中“附子一枚”文獻考證,東晉以后越來越多的著作在“附子一枚”后面標注了具體的質量,說明已經意識到“一枚”很難在臨床使用中把控劑量的問題。唐代以前“附子一枚”考證為3~5 g之間,唐代以后,用量增加,評價附子則以“個大”為優(yōu),可能與出現(xiàn)人工種植有關。通過對“附子一枚”實際稱量數據文獻資料和筆者實測研究,發(fā)現(xiàn)不同產地、不同批次附子大小并不一致,即便同一產區(qū)也有大小不同的質量。實際稱量數據,以干附子計,范圍在2.3~6.5 g之間。綜合文獻考證范圍交集,我們認為經方中選用附子一枚,換算成干附子劑量范圍約為3~5 g之間。

從東漢至今約1700多年,由于多種因素的改變,現(xiàn)代臨床使用處方劑量與經方劑量有著顯著差異。首先人工種植代替野生,漢代使用附子均為野生,現(xiàn)在均為人工種植,藥材的個頭、質量發(fā)生顯著變化。其次是炮制工藝發(fā)生顯著變化,附子是一種有毒的藥材,歷代附子的應用都經過嚴格的炮制處理。縱觀張仲景的經典藥方,多為炮附子。隨著加工工藝的不斷改進和臨床應用經驗的積累,水制、水火共制炮制加工逐漸出現(xiàn),也衍生出許多與輔料的協(xié)同加工或復合加工方法。現(xiàn)代附子的加工通常旨在確保安全,反復用水浸泡、漂洗、高溫煮沸、高溫翻炒或微波加熱等,這樣的結果確實可以降低毒性,但藥效也會減弱。這可能是后世附子用量增加的重要原因之一。再次是煎煮工藝,根據記載,經方湯劑一般只煮1次,現(xiàn)今煎煮多為2次或3次,更加充分提取出了藥效成分。這也是導致劑量差異的原因之一[4]。