黃河流域技術創新與綠色發展的耦合協調關系

武宵旭,任保平,葛鵬飛

(1. 西北大學經濟管理學院,陜西 西安 710127;2. 西北大學中國西部經濟發展研究院,陜西 西安 710127)

黃河流域生態保護和高質量發展戰略的實現基礎是持續提升技術創新與綠色發展的耦合協調水平。破解黃河流域環境污染與經濟滯后的雙重困境,需要徹底摒棄傳統粗放式的發展模式,提高經濟發展的技術創新含量,從依靠資源驅動向依靠技術創新驅動轉變。技術創新是新時代中國綠色發展的關鍵引擎,綠色發展也會“指引”技術創新方向。一方面,技術創新偏向型的經濟發展環境和知識型創新資源會塑造新的發展紅利,派生新的綠色需求;另一方面,衍生出的綠色需求會進一步引導技術創新方向,讓綠色成為技術創新活動的新底色[1-2]。既然,技術創新是綠色發展的驅動力,綠色發展是技術創新持續進行的引領保障,二者之間是一個復雜的綜合系統;那么,黃河流域技術創新與綠色發展的耦合協調水平如何?即黃河流域的技術創新對綠色發展產生多大的驅動效應,綠色發展對技術創新又有多大的指引作用?事實上,無論是綠色發展的技術創新驅動力不足,還是技術創新的綠色發展指引力偏弱,哪一條途徑發生阻塞,都會讓二者的協調發展停滯。因此,科學研判黃河流域技術創新與綠色發展耦合協調現狀,并探討其空間效應,對黃河流域生態保護和高質量發展這一重大國家戰略的實現具有根基意義。

1 技術創新與綠色發展耦合協調的理論分析

1.1 技術創新與綠色發展的耦合協調機理

黃河流域的生態保護和高質量發展離不開技術創新與綠色發展的協調有序和共同進步。但需要注意的是,技術創新與綠色發展之間存在對立統一的矛盾關系,是一個長期、動態的歷史演進過程。

一方面,技術創新為綠色發展提供了動力和保障,但并非所有技術創新都具備綠色性的特征,使得技術創新對綠色發展的影響存在不確定性。①技術創新的驅動作用。既有研究指出,技術創新可以通過加速生產環節對先進技術的應用與更迭、提高生產智能化水平,改善要素資源生產率[3]、加強廢物處理(如降低大氣污染、提高廢水廢渣處理率)[4]、促成更有效的資源二次回收利用[5]、降低碳排放[6]以及其他環境風險[3],進而發揮其對綠色發展的正向影響。譬如,Zhang 等[7]結合環境庫茲涅茨曲線發現,技術創新可以使新興經濟體跨過經濟發展初期的高污染階段,直接過渡到環境庫茲涅茨曲線的可持續發展階段。②技術創新的反彈效應。技術創新無疑促進了技術進步,但與此同時也引發了一系列重大環境污染問題,使得綠色發展水平堪憂。首先,利潤最大化的目標導向會誘導企業在技術創新時更注重對勞動和資本的節約,而忽視對生態環境和自然資源造成的可能破壞。譬如為增加農業產出,在生產過程中大量使用化肥農藥進而惡化水質,造成河流、湖泊富營養化的現象屢見不鮮[7]。其次,技術創新所引致的能源反彈效應,還會造成總體能源消耗增加、更多污染物排放。產出總量迅速擴張所導致的污染物排放增加在某種程度上抵消了技術創新所帶來的單位產出排污減少效應,甚至使得總污染增加[8]。例如,利用頁巖氣發電被認為是向清潔電力過渡的途徑之一,但是通過水力壓裂活動進行的頁巖氣生產,則會導致大量的水消耗,并且帶來地質危害[9]。由此可見,技術創新是一把“雙刃劍”,它既可以為綠色發展增長績效的提高提供路徑支持,也會因特定目標、特定時期的存在,成為阻礙綠色發展的罪魁禍首。

另一方面,綠色發展是技術創新的根本要求,對技術創新提出了新目標。①綠色經濟:綠色技術創新偏向環境的搭建。綠色經濟所倡導的經濟增長與耗資排污脫鉤,會為企業營造一個技術創新偏向型的宏觀經濟環境。根據組織理論,企業所處的環境組織文化會對企業環境保護價值觀念和經營行為產生直接影響。偏向于綠色發展的企業組織文化會通過調節企業的相關環境戰略與環境績效助力企業技術創新水平,尤其是綠色發展友好型技術創新水平的提高[1,10-11]。②綠色財富:綠色技術創新知識資源供給。根據資源基礎理論,知識資源是企業的基本要素之一,企業獲取知識資源的能力,尤其是關于技術創新知識資源的獲取能力對企業技術創新至關重要[11]。不同于一般意義上的技術創新,具有綠色發展友好型底色的技術創新往往因創新成本更為昂貴、創新流程更加復雜而對創新知識資源提出了更高的要求[12]。綠色發展水平的提升增加了綠色技術、綠色需求等綠色知識的供給,綠色創新水平也隨之不斷增長[13]。③綠色社會:綠色技術創新方向的導向。綠色發展水平構造的綠色價值觀深入人心,會促使企業自覺采用綠色學習來激發技術創新行為。依靠綠色發展而發展起來的環境倫理學、環境法規、綠色供應商、質量管理以及企業吸收能力的加強,都將深刻影響技術創新朝著有利于綠色發展的方向開展[2]。

綜上,技術創新強的地區并不必然引致較高的綠色發展水平,反之亦然,綠色發展水平高的地區也會因其對技術創新的支撐作用不同,而使得技術創新“底色”有所區別。二者的耦合協調水平同技術創新與綠色發展的互相轉化、互相依賴與互相溢出密切相關。如果區域技術創新對綠色發展的驅動作用欠佳,或者綠色發展對技術創新,尤其是綠色技術創新的投入不足,那么二者就會表現出低度耦合協調。事實上,有且僅有在清潔型技術創新成果得以順利商業化和產業化應用、綠色發展能有效創造出創新偏向環境、及時反饋創新需求、指引技術創新方向的條件下,技術創新與綠色發展才能實現高度耦合協調。

1.2 技術創新與綠色發展耦合協調的空間溢出效應

空間經濟學與新經濟地理學的理論揭示出,地區經濟發展不僅依賴地區固有的資源要素稟賦和資源要素投入,也受到相鄰地區經濟發展水平的影響。既有研究指出,技術創新會通過區域合作、生產要素流動以及產業關聯等方式釋放“技術紅利”,對空間關聯地區產生積極影響[14]。但地方保護主義程度、技術吸納方的學習模仿和接受能力匹配度、各地區社會經濟發展水平以及對創新資源投入差異的客觀存在也會影響技術創新的實際外溢效果[15]。另外,空間關聯地區對物質資本和人力資本固有的“排他性競爭”也會在一定程度上阻礙創新要素的跨地區流動,弱化技術溢出效應,甚至“擠出”關聯地區創新要素[16],最終導致技術溢出效應的不穩健。同樣地,綠色發展的空間溢出效應亦具有類似特征。一方面,本地區的綠色發展會在空間范圍內產生“標桿協同效應”和“示范效應”,通過加速周邊地區產業結構升級、能源消費結構調整,提升空間關聯地區綠色發展水平[17]。但另一方面,在現實經濟運行中,本地區的綠色發展和綠色調整又常常是以鄰近欠發達地區對“三高”落后產業的承接為代價的,進而對空間關聯地區的綠色發展產生不利影響[18]。由此可見,本地區技術創新與綠色發展的耦合協調水平受到相鄰地區的空間關聯影響。

2 研究方法與指標數據

2.1 研究方法

2.1.1 測度黃河流域技術創新與綠色發展耦合協調水平

技術創新與綠色發展耦合協調水平(簡稱為TI&GDC)。耦合協調水平能夠同時描繪系統間發展和協調兩個方面[19-20]。黃河流域TI&GDC的計算步驟如下。

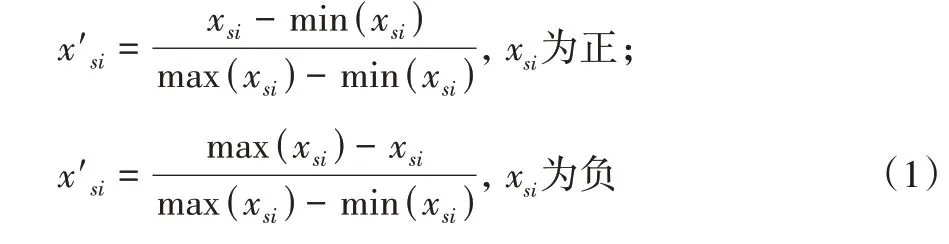

(1)子系統發展。分別規范化處理兩個子系統:

其中:s=a是技術創新子系統,s=b是綠色發展子系統;i=1,2,3,…,n。設λai,λbi分別為上述兩個子系統第i個指標的權重,使用信息熵確定[21]。

從而,求得兩子系統的綜合發展水平:

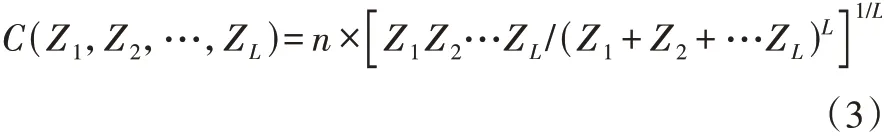

(2)耦合水平模型與耦合協調水平模型。多個系統間的耦合水平模型為:

L為系統個數,其中兩個系統間的耦合水平模型為:

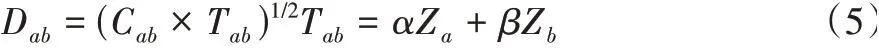

式中:Cab為技術創新子系統與綠色發展子系統的耦合水平值,取值介于0~1。考慮到技術創新子系統Za、綠色發展子系統Zb在同時取值較小的情況下可能會得出偽評價結果,因此在耦合水平基礎上對耦合協調水平模型進行測度,以準確評估技術創新子系統與綠色發展子系統的互動協調關系。構建耦合協調水平模型:

Dab為技術創新子系統與綠色發展子系統的耦合協調水平值,取值介于0~1,Tab為兩個子系統的綜合評價指標,α,β為待定系數,可取值為0.5。

2.1.2 空間相關性測度

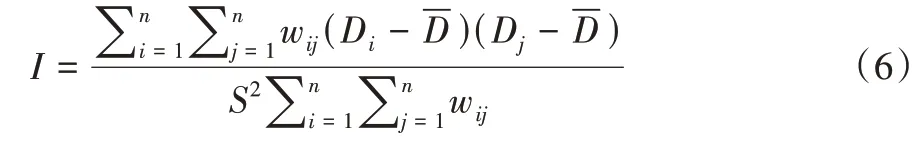

(1)全域空間相關性。黃河流域TI&GDC可能存在城市層面空間上的依賴性或自相關性,使用Moran’sI度量黃河流域TI&GDC的空間自相關性。計算公式為:

其 中:I為Moran’sI指 數 值,Di為TI&GDC,S2=為方差,為均值,wij是空間權重矩陣,而是所有空間權重之和。需要注意的是,在使用Moran’sI檢驗空間相關性時,空間權重矩陣的選擇和設定不當會帶來有偏錯誤結果。為了得到較穩定的莫蘭空間指數,文章參考邵帥等[16]、金浩等[21]的研究,構建兩種空間權重矩陣。其中W1為地理距離權重矩陣,用地理距離倒數表示;W2為經濟距離權重矩陣,用地區間人均GDP均值絕對差異的倒數表示。

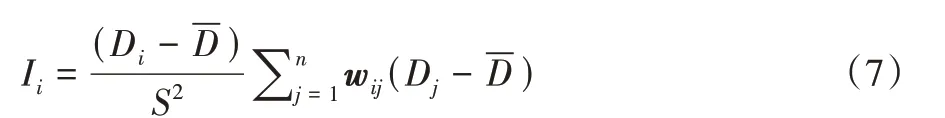

(2)局域空間相關性。為反映局部狀態的非典型特征[22],使用局域Moran’sI指數考察TI&GDC 的局域空間相關性,計算公式為:

2.2 指標體系與數據來源

技術創新指標的選擇參照逯進等[23]、蔣天穎等[24]的研究,綠色發展指標參考周亮等[25]、劉陽等[26]的做法,具體指標變量定義見表1。黃河流域包括青、甘、寧、蒙、川、陜、晉、豫、魯等9 省份。在具體的研究分析中考慮到,一方面,黃河僅流經四川省的阿壩和甘孜兩個自治州,并且《國務院關于依托黃金水道推動長江經濟帶發展的指導意見》中,已明確把四川劃入長江流域經濟帶。另一方面,內蒙古自治區的赤峰、通遼、呼倫貝爾和興安盟,已劃至“東北振興”的地理范圍,“東四盟”也并非黃河自然流經地區以及黃河流域重要經濟社會文化關聯地區。所以,該研究的黃河流域是不包括四川以及內蒙古東四盟的其他9 個省份77 個地級市。數據來自《中國城市統計年鑒》《中國統計年鑒》以及各省份年鑒,樣本時間為2004—2019年。

表1 技術創新與綠色發展的評價指標體系

2.3 耦合協調水平評判標準與類型劃分

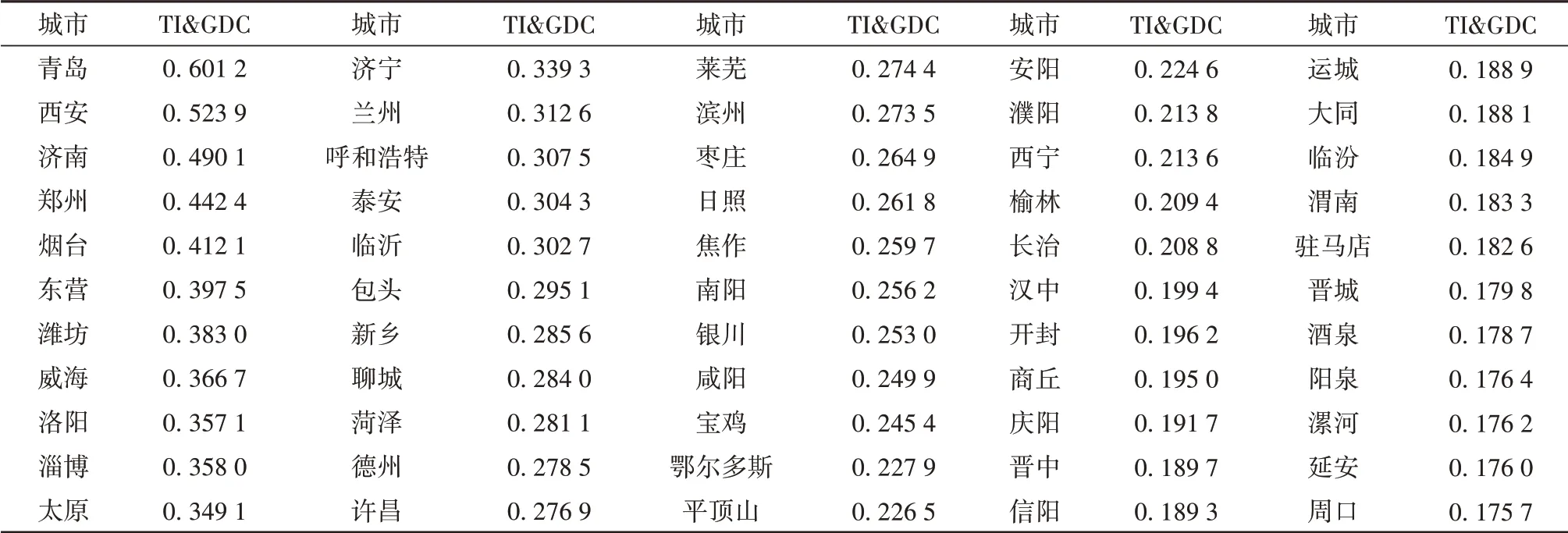

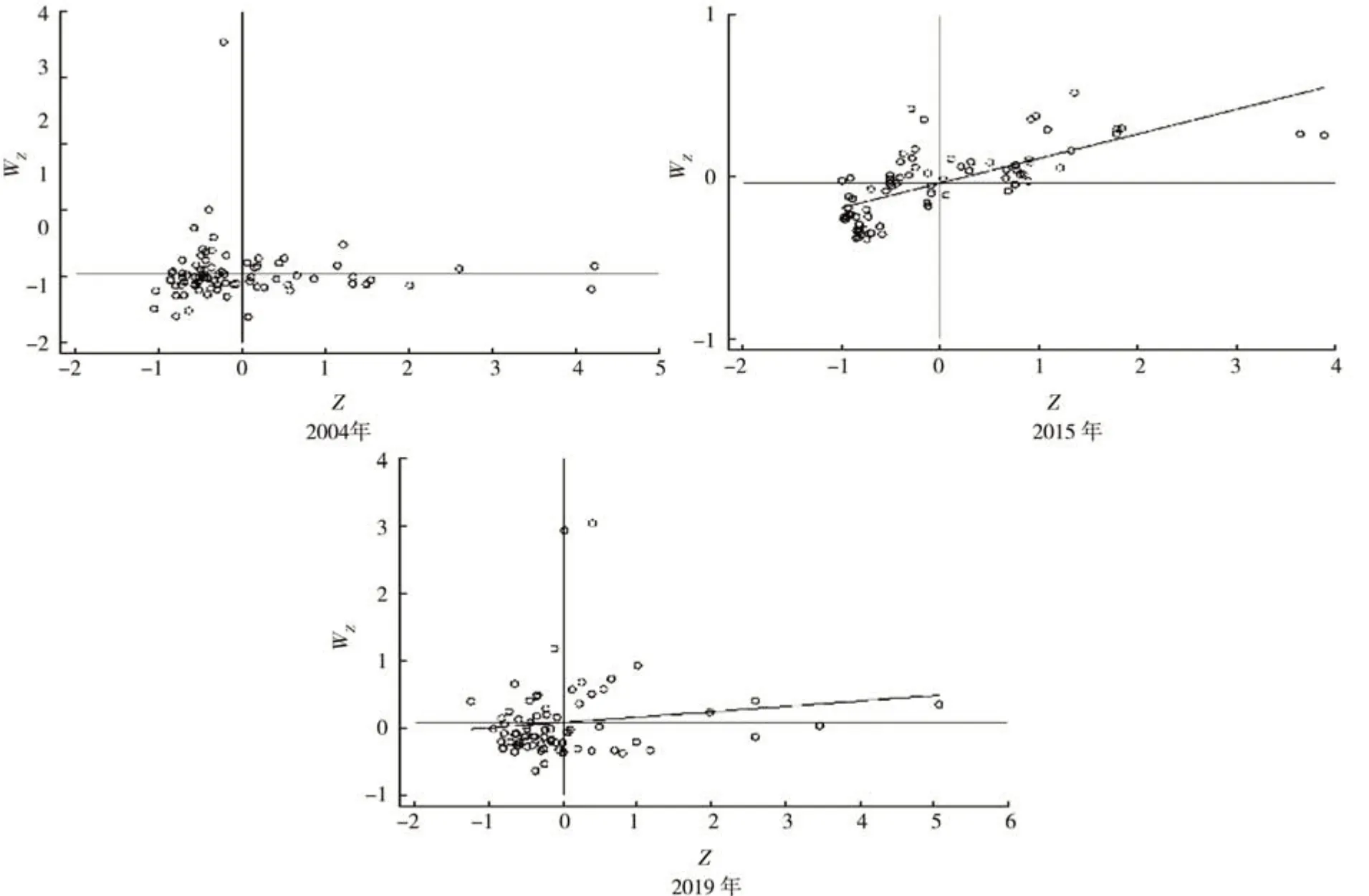

將耦合協調水平分為低度(0 根據前文闡述的測算模型,使用Stata 軟件對2004—2019年黃河流域TI&GDC進行測算。在測算流域內各城市TI&GDC的基礎上,加總得出黃河流域的整體值。一個值得重視卻往往被忽略的問題在于,計算整體值時,是選擇簡單算術平均法還是選擇加權算術平均法?之所以考慮到這個問題,是因為TI&GDC 在各城市間表現出較大的差異性。如果使用簡單算術平均計算二者的耦合協調水平,會把二者的經濟規模視作等同處理,忽略城市規模要素的影響。因此,為了避免出現有偏的結論,使用城市的經濟規模作為權重,利用加權算術平均法計算黃河流域的TI&GDC。 表2 顯示的是黃河流域TI&GDC 的時間特征,其中的“二者比值”是技術創新水平與綠色發展水平的比值。不難看出,黃河流域的技術創新水平出現大幅度提升,從2004 年 的0.031 4 上 升 至2019 年 的0.079 0,增 長 了151.59%。與之相反,流域內的綠色發展則表現出大幅下降趨勢,從2004 年的0.662 0 降低到2019 年的0.501 3,共下降24.28%。總體上,黃河流域的技術創新水平落后于綠色發展水平,二者并不匹配。但由于技術創新水平與綠色發展水平相反的發展走勢,其比值反而呈現出較快上升態勢。 表2 黃河流域TI&GDC的典型事實 在樣本時間內,黃河流域TI&GDC 的加權平均值為0.336 3,處于弱中度水平。在時間演變走勢上,黃河流域TI&GDC 表現出先下降再上升、再下降再上升的類“W”型,波動較大且增長緩慢,共增長18.06%。黃河流域TI&GDC的提升主要在于技術創新的大幅度提升,但是耦合協調水平本身主要受綠色發展的影響。2001年中國加入WTO 加快了全國經濟發展速度,但經濟發展與耗資排污的脫鉤、技術創新的匱乏,令黃河流域TI&GDC 呈現出逐年下降態勢。而2008年全球金融危機引致的外部需求下降催化了中國技術創新轉型之路,也讓黃河流域TI&GDC 開始平穩上升。2015 年經濟新常態的到來和新發展理念的強化,為黃河流域技術創新的較快增長、向綠色發展的靠攏和轉型提供了指導,也成為推動黃河流域TI&GDC上升的重要因素。 表3 報告了黃河流域TI&GDC 的分城市空間特征。可以看到,無一城市處于極度耦合協調范圍。流域內高度耦合協調的城市僅有2.60%,包括青島和西安;處于中度耦合協調的城市占全流域的18.18%,包括濟南等14個城市;處于低度耦合協調的城市有包頭等61個城市,占全流域的79.22%。可見,黃河流域TI&GDC 的發展程度較低,提升空間較大。 表3 黃河流域TI&GDC的部分城市特征 從城市規模等級上看,處于高度水平的城市西安和青島均是新一線城市;處于中度水平的城市大多數是二線、三線城市,僅有東營是四線城市;處于低度水平的城市多為四、五線城市,說明黃河流域TI&GDC 與城市規模顯著正相關。另外,黃河流域沿線城市并非完全按照黃河走向排布,流域內沒有一線城市,新一線城市僅有鄭州、西安、青島,但鄭州卻處于中度水平狀態,說明鄭州自身尚未形成技術創新與綠色發展相互促進的內生發展機制,未能發揮其作為黃河流域龍頭城市的帶動作用。這不僅不利于鄭州的發展,也不利于黃河流域依托大城市實現TI&GDC 的提升作用,黃河流域應該在提升大城市TI&GDC的同時,重點謀劃二線城市和三線城市技術創新與綠色發展的持續提升方案。 為進一步研究黃河流域TI&GDC 較低的原因,利用Dagum基尼系數模型[27],一是就黃河流域TI&GDC進行流域內城市之間的差異性分析,二是進行黃河流域與長江流域的流域間差異性分析。 與Theil 指數、綜合熵指數以及變異系數等差異性測算模型相比,Dagum模型基尼系數模型在測算差異性的基礎上,還進一步把差異性降維分解至不同來源,從而具體討論不同組群對總體差異性的影響大小[27]。基于Dagum基尼系數模型測算得到的技術創新與綠色發展協調發展的差異性,將差異性降維分解為組群內差異、組群間差異和超變密度三個部分。組群內差異指黃河流域內部各地級市間互動效應的差異,組群間差異則指把不同組群看作整體分析時,這些組群間互動效應產生的差異。超變密度由不同組群間交叉重疊部分構建。也就是,并非長江流域所有城市TI&GDC都高于黃河流域中的城市,黃河流域中的城市可能會高于長江流域中的某些城市,這就產生了不同流域之間由于所謂“高-低”與“低-高”的交叉重疊問題。 基于Dagum 基尼系數理論[27],使用Matlab2017 軟件測度黃河流域城市之間TI&GDC的差異性。同時,測度黃河流域與長江流域之間TI&GDC 的差異性。表4 報告了測度結果。可以看出,在樣本期內,黃河流域與長江流域TI&GDC的總體差異表現出先平穩再緩慢下降的走勢,樣本期內共下降16.83%。具體地,黃河流域的差異表現出較大的波動性,并在波動中緩慢下降,由2004 年的0.197 3下降到2019 年的0.163 0,下降幅度達17.39%。長江流域的差異在2004—2009 年有著平穩走勢,2010—2019 年則逐年下降,即長江流域內城市之間的TI&GDC差異性在下降,從2004 年的0.275 6 下降到2019 年的0.205 4,下降幅度達25.47%。黃河流域與長江流域在樣本時間內TI&GDC均表現出一定程度的收斂態勢。相比較而言,長江流域不僅收斂性更強,差異性也始終高于黃河流域。 表4 TI&GDC差異性現狀 黃河流域與長江流域之間的差異基本不變,僅有微弱下降,由2004 年的0.245 6 下降到2019 年的0.225 2,下降幅度僅為8.31%。對比差異來源發現,黃河流域與長江流域的差異性主要來自各自流域內城市之間的差異,這部分的差異占比高達50%左右,雖然逐年下降,但在2019 年流域內差異仍然高達46.97%。流域之間的差異以及超變密度的差異隨時間的演變趨勢波動劇烈,在2004 年超變密度的差異占全部差異的37.96%,流域間差異僅占全部差異的11.16%;但是到2012 年,來自流域間的差異已經與來自超變密度的差異持平,各占25%左右;隨后,流域間差異與超變密度的差異分化持續加大,在2019 年,超變密度的差異已經下降為16.77%,而流域間的差異已經高達36.26%。說明對于長江流域與黃河流域內部的城市來說,更多地表現為兩大流域之間的差異,各流域內城市的TI&GDC 愈加趨同,流域之間不同城市高-低交叉重疊的差異越來越少。 表5依次給出了在W1、W2兩種權重矩陣下,黃河流域TI&GDC空間相關性的計量結果。可以發現,在地理距離W1權重矩陣下,黃河流域的莫蘭指數僅在2006—2015 年表現出顯著的空間正相關性,而在2004—2005年、2016—2019 年均未通過10%的顯著性水平檢驗,并且黃河流域的莫蘭指數呈現出先快速上升,再急速下降的劇烈波動走勢,到2019 年黃河流域的莫蘭指數僅為0.030,只比2004 年提高了0.25 倍。在經濟距離W2權重矩陣下,除2005、2006 年的Z值滿足顯著性要求以外,其余年份的莫蘭指數均不顯著,說明黃河流域的空間相關性并不具有單純經濟發展差異上的空間關聯特征。黃河流域內各城市TI&GDC 的空間外溢效應較弱,嚴重影響著黃河流域TI&GDC 的提升。可能的原因在于,一方面,黃河流域橫貫中國東中西部,區域差異巨大。流域內城市經濟社會基礎、產業結構、資源要素稟賦以及生態環境狀況的不同,使得流域內TI&GDC的發展路徑具有差異化特征。技術創新的“逐底競爭”和“搭便車”效應,綠色發展過程中“黑色”產業的轉移和承接的客觀存在,也會一定程度上弱化本城市對空間關聯城市的正向影響,進而使得溢出效應不穩健。另一方面,從結果來看,雖然黃河流域具有積極的空間溢出影響,但作用強度較弱,會導致城際TI&GDC的增速存在較大差異,從而使得流域內不同城市的TI&GDC差距擴大,空間相關性變弱。 表5 全局空間關聯性 圖1 以W1為例,給出了三個代表性年份黃河流域TI&GDC 分布的散點圖。可以發現,TI&GDC 的局部空間自相關指數在四個象限均有分布。雖然大部分城市位于“高-高”與“低-低”空間正相關的一、三象限,但位于二、四象限空間負相關的高值和低值趨于兩極化集聚分布的地區也值得重視。結果進一步表明黃河流域TI&GDC 空間溢出效應存在不穩健性。 圖1 典型年份局部空間關聯性散點圖 基于黃河流域的城市級面板數據,首先使用耦合協調模型全面測度黃河流域各城市技術創新與綠色發展的耦合協調水平;其次利用Dagum 基尼系數模型分析黃河流域內城市之間技術創新與綠色發展耦合協調水平的差異性,并與長江流域進行對比分析;最后使用空間計量模型驗證黃河流域技術創新與綠色發展耦合協調水平的空間相關性。結果顯示:①黃河流域技術創新與綠色發展耦合協調水平為0.336 3,勉強處于中度水平,期間增長緩慢并呈現較大的波動,增量主要得益于技術創新的提升。②黃河流域技術創新與綠色發展耦合協調水平處于高度水平、中度水平和低度水平的城市占比分別為2.60%、18.18%和79.22%,其與城市規模顯著正相關。③黃河流域內技術創新與綠色發展耦合協調水平各城市間差異下降17.39%,與長江流域之間的差異基本保持不變。④黃河流域技術創新與綠色發展耦合協調水平僅在2006—2015年表現出弱空間正相關性,空間外溢效應較弱。 根據主要結論,提出如下政策建議。 (1)將綠色發展置于黃河流域發展首位。進一步認清黃河流域生態保護的艱巨形勢,牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”理念,堅持綠色發展國家戰略不動搖。黃河流域綠色發展水平在2015年以前的絕大多數年份均呈現出停滯或是緩慢下降的走勢,自2015年以后才逐漸表現出較快的增長水平,主要源自“綠水青山就是金山銀山”的前瞻性認知,但是也要警惕地方政府因為短期經濟增長目標的實現,不重視經濟的可持續性增長,導致綠色發展走下坡路。 (2)在綠色發展的基礎上,要努力實現黃河流域經濟發展的創新引領,持續不斷地推動創新水平的穩步提升。創新水平較低是制約黃河流域技術創新與綠色發展耦合協調水平的直接因素,提升創新是增強二者耦合協調水平的關鍵,也符合創新驅動綠色發展戰略的本質。黃河流域城市雖然創新水平的增長較快,但是整體創新水平相對較低,未來黃河流域城市要重點吸收既有的創新成果,發揮自身的創新后發優勢,提升自身的創新內生動力,進一步推動其創新水平的快速發展。 (3)發揮大城市對黃河流域技術創新與綠色發展耦合協調水平提升的領頭羊作用。黃河流域的兩大城市鄭州和濟南帶動作用不明顯,僅有西安與青島處于高度水平,嚴重影響技術創新與綠色發展耦合協調水平提升的內生發展機制。未來黃河流域要依托鄭州、青島、濟南、西安等逐步強化大城市優勢,推動“中原、山東半島、關中”此三個國家級城市群發展,努力推動鄭州、青島、濟南、西安等龍頭城市的引領作用。黃河流域的中型城市要結合自身優勢,在與大城市形成技術創新與綠色發展耦合協調水平網絡化的同時,還要提升自身的技術創新與綠色發展的雙向協調發展意識,小城市要從自身資源出發,不要把精力放在創新驅動上,要更多地努力踐行綠色發展,依托大中型城市的創新成果,形成借鑒大城市的創新成果達到驅動自身綠色發展的重要目標。進一步改善流域內城市之間技術創新與綠色發展空間溢出效應較弱的現實,通過加強流域內城市間的綠色發展示范效應及技術創新溢出效應,完成黃河流域生態保護與高質量發展的戰略構想。3 黃河流域技術創新與綠色發展耦合協調水平的特征事實

3.1 整體分析

3.2 空間特征分析

4 黃河流域技術創新與綠色發展耦合協調水平的區域差異性分析

4.1 基于Dagum基尼系數模型的差異性研究

4.2 差異性測度與分析

5 黃河流域技術創新與綠色發展耦合協調水平的空間效應分析

5.1 全局空間自相關分析

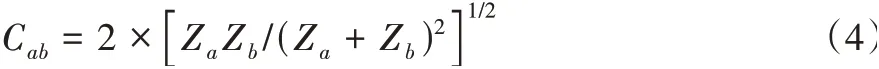

5.2 局部空間自相關分析

6 結論與政策建議