古埃及墓葬假門的形式特征與空間意涵

張悠然

門在開合之間實現空間的貫通或隔絕;門也為人們提供了添加裝飾元素、表達思想觀念的平面。門的實用性與象征性使其成為早期文明中呈現藝術與宗教觀念的載體之一。不能開合的假門普遍地出現在古代中國、古代埃及乃至現代建筑中,但古代埃及豐富的宗教文獻可以提供解讀假門在神圣建筑和來世信仰中復雜內涵的基礎。由此,古代埃及假門可被視為古代世界假門研究的一個獨特案例。這種假門在形式上自成一格,并以一系列以“死后享有充足祭品”為主題的圖像和銘文裝飾。古埃及人相信,死者可以通過假門在現世和來世兩個世界中穿梭往返,以獲取人間的供品,與在生的親友交流。因此,在籌備墓葬建設時,古埃及人一貫重視假門的營造。

古埃及假門研究主要有兩個資料來源。一是墓葬考古報告,一些報告中提及墓室內部設有假門,并附有假門的位置、尺寸等信息,但往往在裝飾細節上言辭模糊,需要核對照片或線稿進行解讀;二是全球各大博物館所藏假門文物,這些假門大多是購買或捐贈途徑得來,早已脫離原境,考古信息通常不可考,但因形式上較為特殊或工藝精湛而被選中收藏。這種情況導致埃及學界對假門的研究存在“挖寶式”研究的弊端。

對假門研究史的回顧,亦是對埃及學學科方法論的反思。由于假門在形式上與長方形石碑類似,學者多忽略其“門”的獨特外形而將之作為石碑的分支進行碑銘學研究,這是假門的一般研究路徑。尼格爾·斯特拉德維克(Nigel Strudwick)更進一步,開創了將假門“工具化”的研究方法,以一批有較明確時代信息的假門為綱,考察假門門柱、門板、門楣等細節的演變來構建假門風格變化的時間框架,再逐一確定時代不明的官員墓葬中的假門在此時間框架中的相對位置,最后確定官員們的活動年代。愛德華·布洛瓦爾斯基(Edward Brovarski)延續這一做法,在對第六王朝、第一中間期和中王國時期假門的裝飾圖像進行詳細的辨析與分類的基礎上,對部分斷代存疑的假門進行重新考察,并結合相關考古材料確定假門主人即部分官員在政治上活躍的年代,以此來作為以傳統文獻材料治古埃及史的補充。這些學者關注的并非假門本身,而是假門裝飾圖像的風格演變和所刻銘文的內容信息如何為構建斷代更確切、細節更豐富的古埃及史添磚加瓦。

鑒于既有研究對假門的“工具化”傾向,本文計劃將假門本身作為研究對象,從“假門”一詞的圣書體寫法入手,解析古埃及假門的獨特形式與意義,回歸假門的墓室原境(Context),通過考察假門的設計、裝飾及其與墓室環境間的關系來思考假門如何將墓室建筑空間轉化為具有神圣意義的儀式空間,并探索“假門”這一結構在古埃及人來世信仰空間中的具體內涵。

一、假門的形式與語源

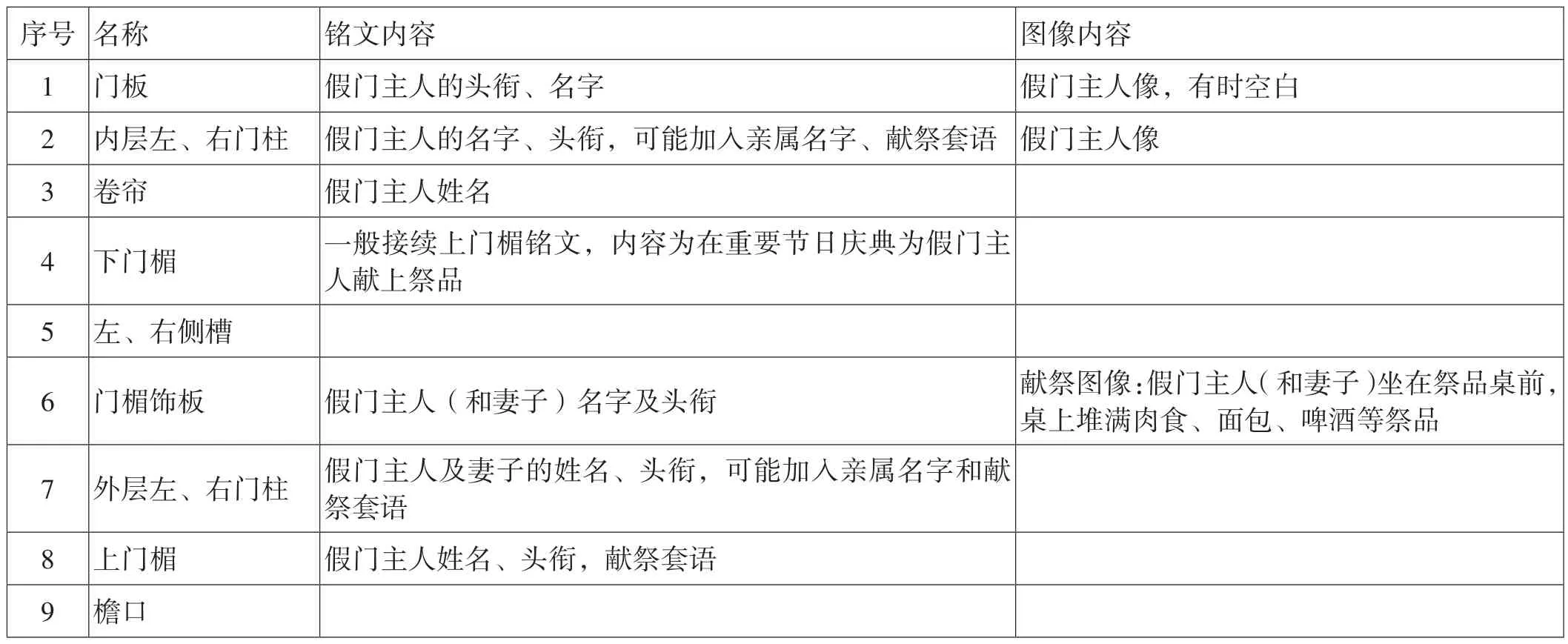

假門形式多樣,大約于第五王朝時期形成了穩定的形式與風格,其核心特征是長而窄的門板,門板上方有兩層門楣,兩門楣間夾著一塊刻有裝飾圖像的矩形門楣飾板。門板四周一般有兩到三層門柱,門柱上刻有銘文和圖像。門板和下門楣之間有一處凸出,表示門簾已經卷起(圖1、表1)。

表1:假門各部分銘文、圖像列表

圖1:假門結構簡圖(何天白/繪)

上述表示“假門”的限定符號自第五王朝起開始出現在文獻中,與這些符號在形式上高度相似的假門也在這一時段于墓葬建筑中形成了較為統一的形式。這一現象說明,古埃及人在“假門”的名字、形式和功能等方面的認知可能是在第五王朝時期才逐漸定型。古埃及視覺文化的特殊性也在于此,具體的圖像、雕塑或建筑等實物中隱藏著無數抽象的文字符號等待被“閱讀”。可以說,古埃及象形文字符號實際上是一個龐大的語料庫,其中的一些符號被摘取、改動后融入藝術和建筑作品中,用以密碼化地傳達古埃及人的思想內涵和宗教信仰。

墓室內的假門有著與建筑實物門扉類似的輪廓和關鍵部件,但其他部件的抽象和簡化提醒我們,假門是一個處于墓室空間、儀式空間和信仰空間中的象征符號。下文從假門上裝飾的獻祭主題圖文入手,解析假門在具體的儀式語境中的意義和作用。

二、假門與獻祭儀式

獻祭圖像(Offering Scene)和獻祭套語(Offering Formula)構成了假門裝飾內容的主體,也與古埃及人重視的獻祭儀式密切相關。

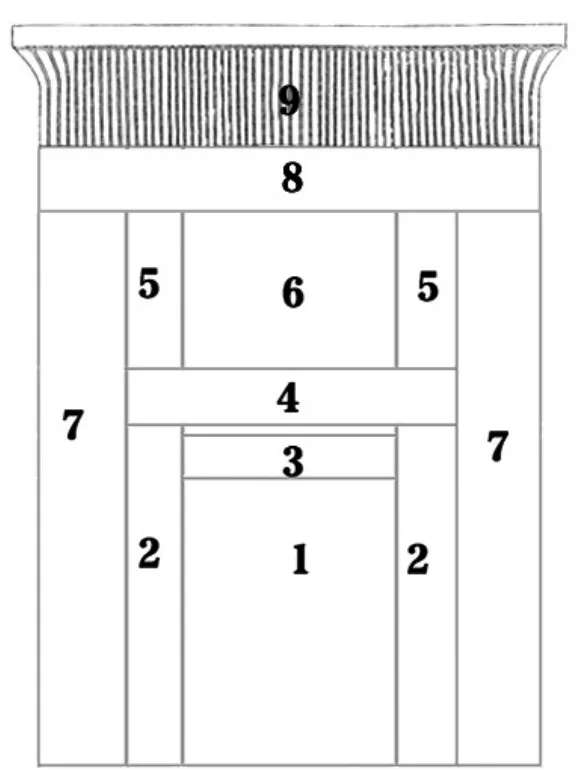

獻祭圖像常見于石碑、祭品石板、供桌和假門等多種載體上。自第三王朝起,獻祭圖像就是假門上的固定元素。獻祭圖像的主要內容為死者端坐在供桌前的場景,供桌上下擺滿供品,既有死后生活所需的飲食,也有葬禮儀式中使用的備品,比如眼影、香料、軟膏等物(圖2)。獻祭圖像的核心人物自然是假門供奉的死者,即假門的主人。獻祭圖像中也會出現死者妻子、子嗣的形象。死者之妻的人像尺寸一般比死者人像尺寸小一些,其姿態為站或坐于死者后方,一只手臂自然下垂,一只手臂伸直搭在死者肩膀上。妻子將手臂搭在丈夫肩膀的姿勢是古埃及墓葬藝術中的常見元素,可以將其理解為死者受到其妻子象征的母神的保護、關愛,這是死者順利去往來世倚仗的一種力量。死者的子嗣一般立于供桌的另一端,與死者隔桌相對。供桌上的祭品都是古埃及人死后必需之物,表達了死者對死后祭品豐足、衣食無憂的愿望,死者妻子、子嗣的出現則以圖像的形式確定死者死后獲得的保護和永續不斷的供奉。

圖2:大臣阿蒙耐姆海特(Amenemhat)石碑,石灰巖,彩色,高1英尺10英寸,寬2英尺2英寸,大英博物館(E.Budge and H.Hall, Hieroglyphic Texts from Egyptian Stelae in the British Museum, Part II, London: Harrison and Sons Ltd.,1912, pl.36)

獻祭套語是古埃及文獻中常見的一類套語,一般用作墓碑銘文的開頭,其目的是對死者,也就是祭祀儀式受益者將要得到的祭品供奉做出保證。假門上空間有限,獻祭套語一般非常簡短。在奈弗如的假門上,獻祭套語刻在上下門楣上,上門楣書“國王獻給布西里斯(Busiris)之主奧賽里斯(Osiris)的祭品,給予受尊敬的奈弗如”,下門楣書“國王獻給在其山上的阿努比斯的祭品,給予奈弗如”。在門楣飾板內,有一行橫向銘文,為祭品清單:一千份水和面包,一千份啤酒,一千份牛、家禽、瞪羚,一千份羚羊,一千份雪花石(器皿),一千份布匹,一千份一切好的東西,給受尊敬的奈弗如(圖3)。銘文中動輒出現的“一千”為古埃及人常用的夸張手法,意指物質充裕,可以滿足死者在來世的一切需要。

圖3:奈弗如(Neferiu)假門,第一中間期,石灰巖,出土于上埃及北部,美國大都會博物館藏(編號12.183.8)

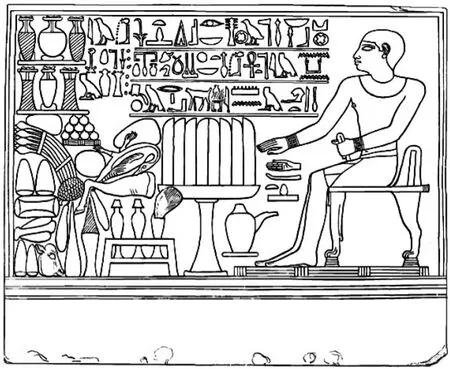

假門及其裝飾圖像構成了墓室墻壁浮雕的一部分,這要求我們在討論假門的儀式意義之前,先理清假門在墓葬內部的位置及這種位置的意義。古埃及墓葬可以大體分為地上和地下建筑兩部分。地上建筑和地下建筑一般用豎井相連。地上建筑是生者可以踏足的領域,其中為死者舉行獻祭儀式的房間被稱作享殿;地下建筑則是屬于死者的領域。假門一般是享殿西墻的一部分,如西墻較短,假門則可能占據西墻的絕大部分甚至全部的空間,這就營造出假門位于一條走廊盡頭的效果。古埃及人認為死者死后去往“西方”,死亡恰如夕陽西下。西墻的位置將假門與古埃及人的死亡聯系起來。在十二王朝地方長官薩仁普特(Sarenput II)的宏大墓葬中,生者經過庭院和柱廳,進入一條狹長的甬道,其間地勢越來越高,屋頂則越發低矮(圖4)。當為儀式服務的生者手捧祭品行走其間,就會感到周遭空間逐漸壓縮。這一壓抑、痛苦的過程直到生者抵達這條狹長甬道的終點才會停止。這個終點便是位于西墻的假門,假門是生者在墓中一切活動的最終方向,也是生者在墓中活動的終點。假門背后的另一世界,是生者不能涉足的。連接地上建筑與地下建筑的豎井位置一般距離假門較近,可以說,假門在墓葬整體的縱剖面上成為地上與地下建筑之間的“門”,即生者活動范圍和死者埋葬區域之間的“門”。

圖4:薩仁普特墓葬的側視圖、平面圖(Hans-Wolfgang Müller,Die Felsengr?ber der Fürsten von Elephantine aus der Zeit des Mittleren Reiches, Glückstadt: Verlag J.J.Augustin, 1940,fig.37,圖中右端為假門)

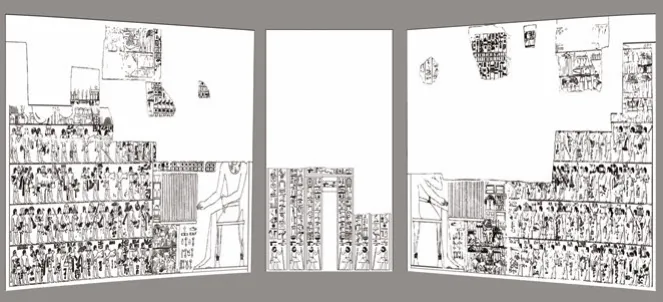

位于西墻的假門左右兩側為南墻和北墻,其裝飾圖像左右對稱,與假門圖像共同構成獻祭儀式場景在墓室空間內的三維表達。在第五王朝時期高官阿赫特霍特普(Akhethotep)的墓室中,假門刻在享殿西墻,占據了這個長方形墓室較窄的一端(圖5)。墓室另一端為享殿入口,與一個橫廳連通。環顧享殿,北墻浮雕為較大規模的獻祭圖像。自上而下的六行隊列組成了龐大的儀式場面,誦經祭司和死者的親友、仆人身著盛裝,手捧各類祭品,細節姿態各異,面朝西方行進。阿赫特霍特普端坐供桌后方,面朝六行儀式隊列。阿赫特霍特普人像在北墻浮雕中位于西端,靠近假門,他面前的供桌上下都堆滿面包、啤酒、肉類等祭品。供桌上的面包被做成“蘆葦之地”象形文字符號狀。將死后永生的樂土“蘆葦之地”與死后主要的食物融于一體,是古埃及藝術中常見的“雙關”表達。享殿南墻浮雕與此大同小異,依然呈現多行儀式隊列面朝阿赫特霍特普行進的圖景,其中阿赫特霍特普及供桌位于南墻西端,靠近假門。阿赫特霍普特的假門上半部分已損壞,但我們可以通過假門的基本形式推知缺失的部分應是上、下門楣以及刻有獻祭圖像的門楣飾板。如此,阿赫特霍特普在供桌前等待祭品的獻祭圖像便同時出現在北、西、南三壁上,且三幅圖像在空間上幾乎彼此相連。

圖5:阿赫特霍特普享殿南(左)、西(中)、北(右)墻浮雕的空間邏輯(何天白據N.de G.Davies, The Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep at Saqqareh II, London: Egypt Exploration Fund, 1901, pl.XXXIV,XXVIII, XXIX, XXIV 制)

阿赫特霍特普在空間上連續的三幅圖像雖然在內容上有重復性,但這種重復并非簡單的復制自我,而是有著空間和儀式上的意義。觀察南北墻上儀式隊列與阿赫特霍特普的相對位置,可以發現阿赫特霍特普在圖像中一直被置于假門一方,即墓室內側,而儀式隊列則一直被置于墓室外側,呈現出“諸人魚貫進入墓室”的動態感。這說明墓室裝飾圖像中的受祭者與獻祭人群呈現出與實際儀式活動相同的空間方位與觀念秩序。獻祭人群的隊列進入墓室后,以與浮雕一致的運動方向前進,在假門前方設置的供桌或獻祭石板上擺放祭品。受祭者的假門是獻祭儀式整體的行動方向與目標。

假門在空間上的重要意義源于其獨特的視覺效果,“門”的外形使假門在其所在墻面乃至整個墓室中脫穎而出,吸引執行儀式者的注意力,標示出假門所在之處即是獻祭儀式的地點。假門上的獻祭圖像、獻祭套語、假門前的獻祭儀式與墓室內其他裝飾圖像配合,共同實現了墓葬的祭祀功能。

三、古埃及來世觀念與假門的空間意涵

門是建筑正面的關鍵特征,以簡單線條構成的門扉圖像經常被用來代表一座建筑的整體。新王國時期流行的宗教文獻插圖常以門扉圖像作為墓葬建筑的縮略和象征。門扉對于墓葬而言,不僅是一個物理上的出入口,更在墓葬建筑、設計和裝飾承載的來世觀念構筑的信仰空間中發揮了關鍵的作用。宗教文獻及其插圖中展現的死者與門扉的互動,正是在表達古埃及人對死后世界的“出入”之思。

《阿尼的亡靈書紙草》()中有兩幅插圖,分別刻畫了阿尼的巴鳥在一扇門前踟躕的情景和阿尼本人及其巴鳥走出一扇門的過程。圖6所配的《亡靈書》經文是第91篇,圖7所配經文為《亡靈書》第92篇。《亡靈書》第91篇經文的主題是讓死者的巴自由地回到墓室;第92篇經文的主題則是為死者的巴打開墓門,讓其在白晝離開墓葬。這兩篇經文共同表達了古埃及人死后對巴的期待,即希望自己的巴不要被幽禁在墓葬之中,能夠自由進出墓葬這一具有生死界限意義的空間。巴自由活動的目的是在夜晚回到墓中與自己的身體結合,在白晝離開墓葬自由飛翔。巴鳥的外形寄托了這種自由來去的希望,對“不受束縛、自由行動”的期待一直是古埃及宗教文獻中經常出現的主題。

圖6: 《阿尼的亡靈書紙草》局部,整體長65.8厘米,寬42厘米,英國倫敦大英博物館藏(編號EA 10470/17)

圖7: 《阿尼的亡靈書紙草》局部,整體長70厘米,寬42厘米,英國倫敦大英博物館藏(編號EA 10470/18)

《亡靈書》經文表達了死者渴望進入來世之門的心情:“偉大的圖特,請給我開,請替我關。法力無邊的荷魯斯的眼睛,請你拯救我。荷魯斯的眼睛裝飾在眾神之父拉神的眉間。這是西方的奧賽里斯,他知道那讓人不久留于此的咒語。我不會久留于此。我是塞特,是眾神中的一員。我沒有失敗。站起來!荷魯斯,把你算入眾神中的一員。”首句雖然無“門”字出現,但“請給我開,請替我關”已經將請求諸神為死者開門的意味表達得十分明顯。也就是說,來世之門由諸神控制,死者起初并不能隨意進出。死者求助的對象是圖特神和奧賽里斯,圖特是知識之神,奧賽里斯是冥府之神,他們都擁有使死者得以“重見天日”的神秘知識。關于“門”的知識便是渴望成功復生的死者需要掌握的神秘知識的一部分,擁有此知識的死者可以通過去往來世的路上的諸多門道和關口。

門扉形象在古埃及宗教文獻和插圖中都有一席之地,死者不論是死后經歷諸多考驗而進入來世,還是從來世回返現世,都需要經歷“進門”的過程。“門”由此成為來世信仰體系中具有重要象征意義的符號。

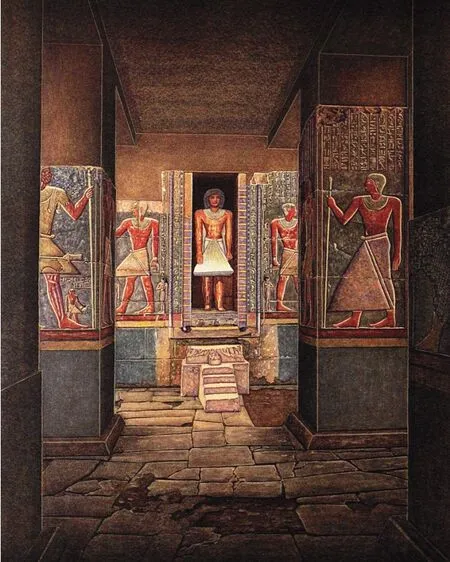

“門”是“墻”的一部分,假門與其所在墻面具有多種空間關系。有的假門微凸于墻面或幾乎不與墻面形成高度差,使得假門與墻壁在同一個二維平面上;有的假門卻向內深鑿,形成“門形壁龕”狀的三維空間。在古埃及建筑中,壁龕被用來容納雕像,受祭的神像或人像被供奉在壁龕內部,接受儀式、祭品和祈禱。門形壁龕向觀者加強了假門帶來的“門后尚有空間”的暗示。這一暗示在門形壁龕內設置死者雕像時達到了頂峰。第六王朝高官麥汝卡(Mereruka)便擁有假門與雕像的組合。在其位于薩卡拉的墓中,假門在墻面上形成一個極深的壁龕。麥汝卡真人大小的雕像占據了龕內絕大部分空間,他身穿短裙,目視前方,左腿在前,大步跨出,為觀者展現了“死者從假門中走出之瞬間”的定格(圖8)。

圖8:麥汝卡假門及A13墓室復原圖(Sakkarah Expedition,The Mastaba of Mereruka, Part I, Chicago: University of Chicago Press, 1938, pl.1)

這道假門在麥汝卡墓A13室的北墻上,假門左右兩邊的墻面浮雕對稱地展現了麥汝卡大步向左、右前行的畫面。由于這二組墻面浮雕中麥汝卡的形象與假門內雕像的大小、衣著、姿勢等特征幾乎完全一致,在觀者的視覺上構成了連貫、等同的印象,仿佛其人從假門背后的空間走出,而后進入墓室,左右活動。假門內的三維雕像與墻面裝飾的二維人像在圖像的敘事結構上彼此相連,左右墻面對稱的浮雕則以互文的方式展示麥汝卡理想中死后進行的活動。西側畫面中,麥汝卡一家面朝西方,觀看工人造船、喂養牲畜;東側畫面中,他們面朝東方,觀看兒童嬉戲。這些充滿生命氣息的場景被工匠以文字和圖像的形式刻在石材上,用以抵抗時間的消逝,永固這個令古埃及人一生都孜孜以求的愿望。

假門在來世觀念、宗教信仰中的空間意義是多重的,既有“門”的基本含義帶來的對空間的隔絕與溝通意味,也有假門自身的圖像裝飾和相關儀式賦予的重生、回歸的意義。

結語

假門是符號化的門,其形式基于對建筑中的實物門扉略作簡化和對富于宗教意味的象征元素的使用,整套設計和裝飾方案展現出古埃及人想象超自然力量、描繪彼岸世界的方式。在墓葬這一建筑空間中,假門裝飾圖像與周邊墓室墻壁裝飾圖像共同構成一個具備空間意義的情境,即本不可見的死者在假門門楣飾板上的獻祭圖像中出現,并在獻祭儀式中接受親人、仆從等組成的龐大隊列進獻的祭品。這一龐大隊列出現在假門周邊墓室墻壁上,墻上整齊排列的祭品圖像展示了古埃及人為死亡所做的物質準備。接受獻祭是死者穿越假門回到墓室之中的目的,獻祭儀式的終點也正是假門,死者的家庭與社會關系滲透在參與獻祭儀式的龐大隊列中,以祝禱的聲音與焚香的氣味將這一建筑空間轉變為帶有神圣意味的禮儀空間和社會空間。

古埃及來世觀念和宗教信仰中關于“通道”“入口”的認識和工匠對此的巧思集中地表現在假門上。復雜的死后世界觀念體系中雖然有許多晦澀難懂、尚不可知的細節,但可以確定的是,這個世界是一個具體的空間,有門扉來控制出入。死者穿過假門、進入來世所需的神秘知識中有一部分是與“門”相關的知識。關于“門”的信仰和象征融匯在假門的建造和設計中,使假門以其裝飾圖像、銘文和諸多形式細節參與構筑了“來世”這個超自然的信仰空間的“內外”意義。

注釋:

① 關于早期文明中門的營造及其意義,參賈妍:《開合之際與內外之間:新亞述帝國浮雕紀功門的空間閱讀》,《文藝研究》,2021年第3期,第142-156頁。

② 將假門視為石碑的分支進行的研究,參Adolf Rusch, “Die Entwicklung der Grabsteinformen im Alten Reich”,, Vol.58(1923),pp.101-124; Hans Wolfgang Müller, “Die Totendenksteine des Mittleren Reiches:Ihre Genesis, Ihre Darstellungen und Ihre Komposition”,, Vol.4(1933), pp.165-206; Alfred Hermann,., Glückstadt:Augustin, 1940, pp.30-57.

③ Nigel Strudwick,, London: KPI, 1985, pp.9-52.

④ Edward Brovarski, “False Doors & History: The Sixth Dynasty”, in Miroslav Bárta ed.,:,-,, Prague: Czech Institute of Egyptology,Faculty of Arts, Charles University in Prague,2006, pp.71-118; Edward Brovarski, “False Doors and History: The First Intermediate Period and Middle Kingdom”, in David P.Silverman, William Kelly Simpson and Josef Wegner eds.,:, New Haven: Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Yale University; University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology, 2009, pp.359-423.

⑤ G.Haeny, “Scheintür”, in W.Helck, E.Otto, and W.Westendorf eds.,, Vol.V, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1984, cols.563-574; Dieter Arnold,, translated by Sabine H.Gardiner and Helen Strudwick, Princeton: Princeton University Press, 2003, pp.89-90.篇幅所限,關于假門形式演變的詳細情況,筆者另有專文討論。

⑥ Dieter Arnold,Architecture, trans.Sabine H.Gardiner and Helen Strudwick, Princeton: Princeton University Press, 2003, p.77.

⑦ Silvia Wiebach,:-, Hamburg: Verlag Borg, 1981, pp.73-77.

⑧ 限定符號寫在字尾,不必發音,亦不必轉寫,其作用相當于漢字的“部首”,用于限定具有多種含義的詞語,使讀者得以確認其具體含義。

⑨ Richard H.Wilkinson,:, London: Thames &Hudson, 1992, p.69.

⑩ William C.Hayes,::, New York: The Metropolitan Museum of Art, 1953, pp.139-140.

? Donald Redford,, Vol.3, Oxford: Oxford University Press, 2001, pp.418-425.

? Rainer Hannig,-(-..):, pp.1354-1355.

? 關于普塔霍特普和阿赫特霍特普墓,參見N.de G.Davies,, London: Egypt Exploration Fund, 1901, pp.14-16.

? 在古埃及人的觀念中,巴是“人”的一個組成部分,涉及人的物質與精神兩個層面,其外形有人形或鳥形。

? R.O.Faulkner,, London: British Museum Press, 1985, pp.88, 90.

? Stephen Quirke,,London: Golden House Publications, 2013, p.24.

? Sakkarah Expedition,,, Chicago: University of Chicago Press,1938, pls.147-148.

? Ibid.18, pls.149-151, 159-161.