美國當代藝術轉向中的中國因素:萊因哈特的藝術與“理性禪”

董麗慧

1940年代后期興起的抽象表現主義(Abstract Expressionism)藝術,標志著國際藝術中心從法國轉向美國,標志著藝術史敘事在戰后美國引領下進入了當代藝術的新時期;1960年代中期繼之而起的極少主義(Minimalism)藝術,標示著盛期現代主義藝術向后現代藝術的劃時代變革;1960年代后期以來,隨觀念藝術(Conceptual art)而來的,是藝術媒介自律的終結和當代藝術中身份政治、藝術體制批判等議題的開始,這一被稱為“后觀念藝術”(Post-Conceptual Art)的當代藝術范式影響至今。在這從現代到當代、從形式主義轉向觀念藝術的重要轉型期,工作和生活于紐約的美國藝術家艾德·萊因哈特(Ad Reinhardt 1913~1969)既是參與者、見證者、評論者,同時也是藝術創作者、寫作者、教育者和新藝術觀念的研究者和傳播者,甚至擔當著精神導師的角色,感染和啟發著抽象表現主義、極少主義、觀念藝術等同時代美國繼起的許多重要藝術家群體。

然而,與同時代美國藝術家對日本書法的學習和對來自鈴木大拙日本禪(Zen)的藝術實踐相比,筆者認為,萊因哈特的藝術理念固然受到同一時期的美國本土藝術因素、日本書法藝術、以及印度和伊斯蘭等東方藝術的影響,但其獨特性更在于,萊因哈特的藝術觀更直接的來自對中國山水畫的研讀和領悟,更類似于胡適所主張的源自中國文化語境的“理性禪(Ch'an)”,在藝術創作中運用理性(而非陷入無意識迷狂狀態)不斷參悟,以實現從遮蔽、去蔽、到無遮的“參禪三境界”。鑒于此,本文以萊因哈特藝術創作和藝術寫作中對中國山水畫的闡述為中心,探討20世紀中期美國當代藝術轉向中的中國藝術因素——這一中國因素并非僅停留于藝術理論推理中,而是來自于萊因哈特日常生活和藝術創作過程中對中國山水畫的切實觀看與研習,真實生發自20世紀中葉美國本土文化藝術語境中。

一、問題的提出:難以歸類的萊因哈特

正如伊夫·阿蘭·布瓦(Yves-Alain Bois)指出的,萊因哈特是易于誤解、難于歸類的。首先,20世紀40~50年代,萊因哈特與抽象表現主義群體關系密切,是抽象表現主義團體“狂暴”(the Irascibles)的核心成員之一(圖1后排左四為萊因哈特),共同抵制大都會藝術博物館對這一新興藝術現象的拒絕。而與抽象表現主義和色域繪畫極其看重藝術家的個性、創作的隨機性和作品的英雄主義不同,萊因哈特始終試圖回歸普通人的人性、尋回創作的秩序性和面向觀眾的可交流性。在人生的最后兩年之前,萊因哈特不僅未曾以架上繪畫作為謀生的主要來源,也從未以他早年間在藝術界的影響力作為文化名人、作為成功人士、作為知名藝術家換取報酬,露西·利帕德(Lucy Lippard)稱之為“不情愿成為英雄的英雄”。

圖1:尼娜·利恩(Nina Leen), “狂暴”(The Irascible),《生活》雜志1951年1月15日,蓋蒂基金會收藏

其次,20世紀60年代,晚年的萊因哈特又被視為極少主義藝術群體的一員,影響了包括弗蘭克·斯特拉(Frank Stella)、艾格尼斯 ·馬丁(Agnes Martin)、唐納德·賈德(Donald Judd)、卡爾·安德烈(Carl Andre)、布萊斯·馬登(Brice Marden)、羅伯特·莫里斯(Robert Morris)在內的新一代藝術家。芭芭拉·羅斯(Barbara Rose)以萊因哈特這一時期“黑色繪畫”(圖2)為代表推出的“ABC藝術”,以及歐文·桑德勒(Irving Sandler)認為受到萊因哈特影響最大的“酷藝術”(Cool Art),很快都被歸入“極少主義”陣營。而“極少主義”概念的發明者、英國哲學家沃爾海姆(Richard Wollheim),在諷刺式的使用“極少藝術”一詞時,更是直接將矛頭指向萊因哈特。然而,萊茵哈特從不認為藝術可以“極少”,相反,他的工作過程常常“極多”且耗時,甚至引人陷入長時間的沉思以至宗教式的冥想,因此又被稱為“慢藝術”。

圖2:猶太人博物館(the Jewish Museum)萊因哈特回顧展(1966.11.23~1967.1.13)“黑色繪畫”展廳

最后,對于60年代后期興起的觀念藝術群體,萊因哈特更是一位重要的精神導師。索爾·勒維特(Sol LeWitt)曾表示,萊因哈特讓他看到了在波普藝術和激浪派(Fluxus)之外的“一種更有活力和多產的創作方式”,稱萊因哈特的藝術是他思想的“鑰匙”。約瑟夫·科蘇斯(Joseph Kosuth)1966年 5月 在紐約視覺藝術學院提交的畢業論文即是對萊因哈特的專題研究,他的系列作品《藝術作為想法》(,1966~1968),從標題、顏色、尺寸格式等方面,都直接來自萊茵哈特“黑色繪畫”和“藝術作為藝術”(Art as Art)的信條。然而,科蘇斯意義上的“觀念藝術”(或概念藝術conceptual art),以概念置換和消解了藝術的本質,又恰恰是萊因哈特終身致力于反抗的。

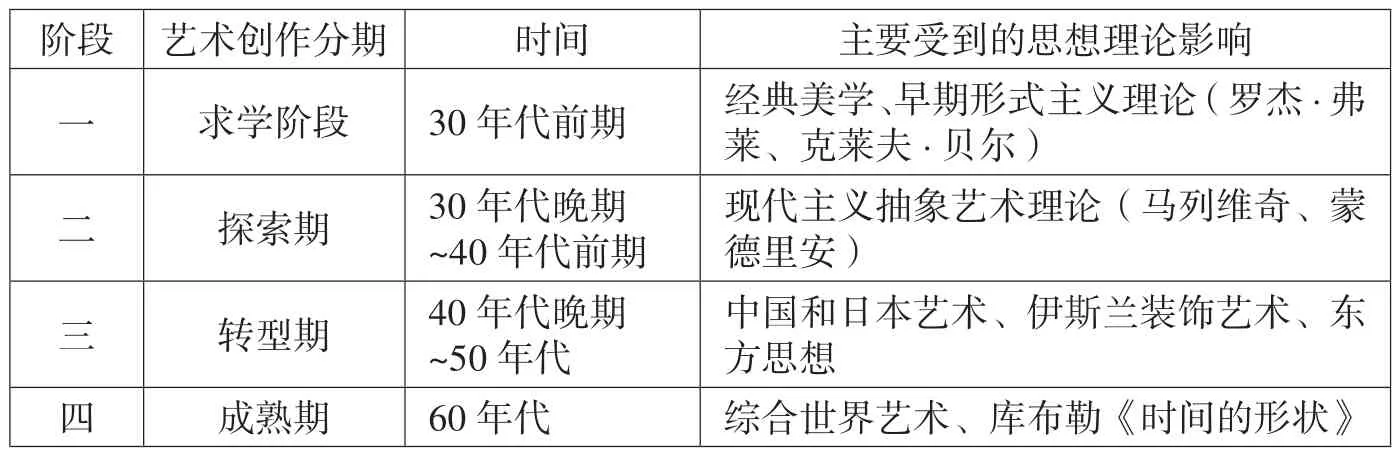

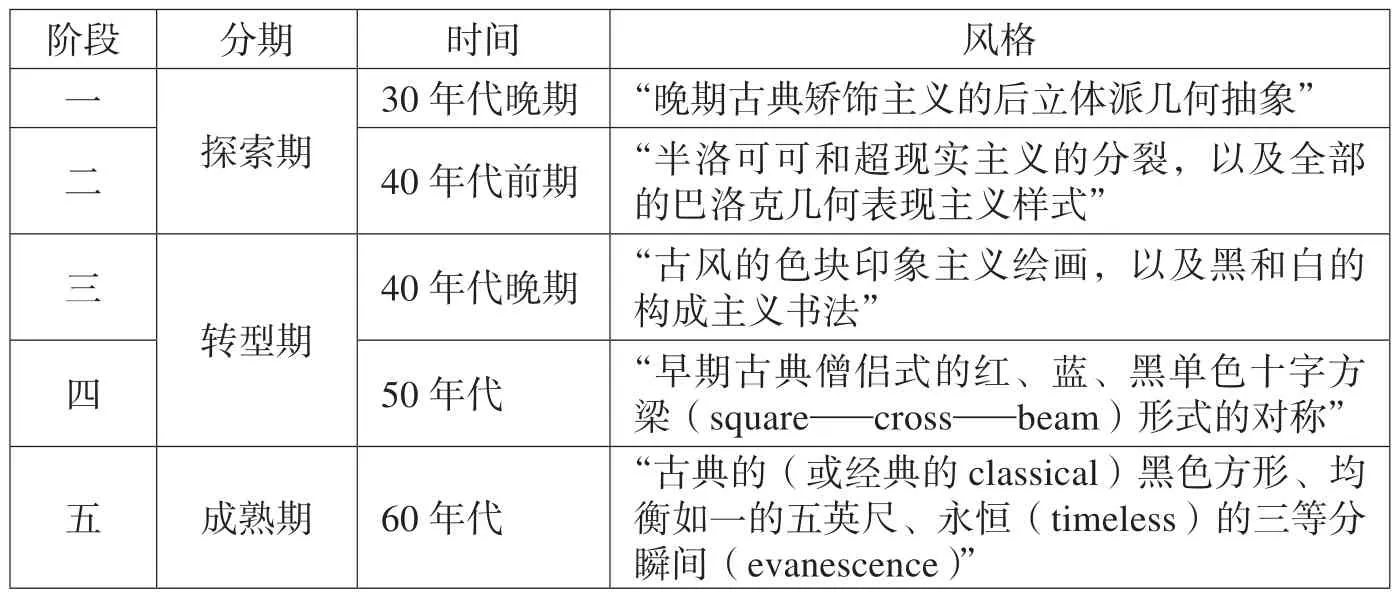

上述分類困難,直接造成了萊因哈特在當代藝術史上的非典型性。實際上,在較早對萊因哈特進行系統研究的芭芭拉·羅斯看來,如果此前萊因哈特受到的藝術和思想理論影響主要來自于英國形式主義和歐陸現代主義,那么,包括中國在內的東方藝術思想,則明確出現在50年前后的“轉型期”(表1)。這也恰恰是萊因哈特晚年自述藝術風格“轉型期”(表2)的開始。不過,雖然露西·利帕德在80年代對萊因哈特的重新審視中,也已經開始修正60年代美國藝術界流行的“否定亞洲”(Asian Denial)這種固化思維,但直到90年代,學界對萊因哈特藝術中非西方文化因素的研究,仍要么缺席,要么在很大程度上僅停留于尋找表面形式相似或統稱為東方神秘主義的泛泛之談。近年也有中國學者開始關注萊因哈特藝術中的“亞洲線索”,而隨著2008年萊因哈特最新研究傳記的出版,美國學界則將注意力更多轉到萊因哈特的馬克思主義立場這一非西方主流身份上來。

表1:芭芭拉·羅斯對萊因哈特藝術思想發展的分期,1975年,筆者制表

表2:萊因哈特自述藝術風格發展分期,1965年,筆者制表

筆者認為,縱觀其藝術創作歷程及藝術主張架構,萊因哈特的藝術在美國當代藝壇的難以歸類、及其與同時代藝術相比的非典型性,實際上,不僅與萊因哈特非西方主流的藝術追求、對非西方藝術(包括印度和伊斯蘭藝術在內)的偏好息息相關,更與萊因哈特對中國文人畫的獨到理解和推崇密不可分。具體地說,一方面,與同時代包括抽象表現主義、偶發藝術、新達達、極少主義、觀念藝術等一批美國當代藝術家群體類似,萊因哈特也曾深受鈴木大拙在美國宣講的日式禪觀、以及當時流行的以密宗為代表的東方神秘主義的影響。但是,另一方面,又與上述美國當代藝術群體不同,萊因哈特對亞洲藝術的理解并未停留在對東方一以概之的泛泛而談上,而是持續深入研習亞洲不同地域文化的不同藝術傳統,區分了中國和日本的不同藝術走向。相比之下,萊因哈特挖掘出中國文人畫作為“嚴肅藝術”的代表,以宋元“南宗”山水畫直指美國當代藝術弊端,而將當時在美國更流行的日本藝術視為衰落的“形式主義”藝術樣式。

二、從探索期到轉型期:亞洲藝術與“中式立軸”

早年在哥倫比亞大學求學期間(1931~1935),萊因哈特就結識了后來成為著名神秘主義和禪宗學者的同窗好友托馬斯·默頓(Thomas Merton),默頓被同時代藝術家譽為“戰后美國最有影響的作家和思想家之一”,與萊因哈特保持著終身的友誼和思想交流,也是萊因哈特晚年神秘的代表作“黑色繪畫”最早的贊助人之一。此后數年間,經歷了在美國國家設計學院和美國藝術家學校的專業藝術學習(1935~1937),萊茵哈特曾作為藝術家受雇于美國公共事業振興署(WPA 1936~1941),期間也為美國左翼報刊《新大眾》(1936~1946)和《下午》(PM 1942~1947)提供插圖。

從1944年開始,萊因哈特在紐約大學美術學院師從德裔漢學家、《亞洲藝術》()主編阿爾弗雷德·薩爾莫尼(Alfred Salmony),持續學習亞洲藝術史前后長達八年時間。露西·利帕德認為,萊因哈特之所以選擇學習亞洲藝術史,一方面是由于他已在大學階段熟識西方藝術史,而此時想要學習更多他所不了解的藝術知識;另一方面,也與早期影響萊因哈特的保羅·克利(Paul Klee)、康 定 斯 基(Wassily Kandinsky)、蒙德里安(Piet Mondrian)等人普遍對于東方藝術的興趣有關。此外,當然還有好友托馬斯·默頓的影響。而作為一名篤信馬克思主義的社會主義擁護者,在其晚年自制的大事記中,可以看到,萊因哈特對中國革命和社會主義建設格外關注,其中,除記下“1944年開始同薩爾莫尼學習藝術史”外,還多次記錄了“1945年,中國內戰”、“1964年,中國爆發原子彈”等與中國有關的時事。

因對亞洲藝術的興趣和研究專長,從1947年開始,萊因哈特受聘紐約布魯克林學院,任“現代藝術和亞洲藝術”(Modern Art and Asiatic art)教職,教授現代繪畫和亞洲藝術,一直到1967年生命終結。1947年到1949年期間,萊因哈特開始使用豎立的長方形畫布繪制一批“松弛的、流動的、空氣感的”油畫,并稱之為“中式立軸”(Chinese Verticals)。其中,《1949年10月》這幅作品(圖3),被認為是“明確顯示出萊因哈特對中國傳統山水畫和書法長久興趣的重要畫作”:一方面,中國書法的“整潔、秩序、和諧、清晰和結構感”,深深吸引了一直試圖與抽象表現主義藝術恣意揮灑的創作形式拉開距離的萊因哈特;另一方面,對橫軸和縱軸的取舍,也隱含著藝術家對作品展示方式的預期——在萊因哈特的理解中,中國山水橫軸更具私人性,適合坐下、近距離、在畫軸卷動中移動觀看;相比之下,立軸則更具公共性、更為靜止和穩定——而在這一分別指向私人和公共的兩種藝術展示方式中,萊因哈特自覺選擇了后者,這與萊因哈特始終試圖以藝術作品與觀眾溝通、試圖以藝術的方式(而不是以政治立場取代藝術本體的方式)介入社會、教育大眾,以真正實現共產主義“自由時間”的藝術理想可謂一脈相承。

圖3:艾德·萊因哈特,《1949年10月》,布面油畫,127厘米×96厘米,1949年,私人收藏

三、從轉型期到成熟期:中國山水與“理性禪”

1954年底,美國克利夫蘭藝術博物館(The Cleveland Museum of Art)東方部主任李雪曼(Sherman Lee)策劃了在海外中國藝術研究領域影響深遠的“中國山水畫”(Chinese Landscape Painting)大展,共展出117件中國古代山水,從戰國青銅器、漢畫像磚石上的山水紋樣,到唐宋元明清的山水畫,跨越兩千年中國歷史。在同一時期發表于《藝術新聞》()的《中國山水的周期》(Cycles through the Chinese Landscape)一文中,萊因哈特不僅對這次展覽的展品種類加以介紹、論述了中國山水畫論始自顧愷之《畫云臺山記》的發展歷程,系統區分了中國山水畫的三個發展“周期”,還對“經典期”的宋元山水畫大為稱贊。

依據當時西方藝術史常見的發展觀,萊因哈特為中國山水畫劃分了從興到衰的生命周期。在萊因哈特看來,中國山水在唐以前經歷著早期探索階段,期間,藝術家致力于觀察和理解外物。這一階段以無名藝術家和“解衣盤礴”之類的藝術傳說為主,萊因哈特還特別提到這一時期的“山水畫之父”“南宗和單色畫奠基者”王維。萊因哈特認為,此時的藝術家發現了“事物的無限性”,使用“預備好的抽象形式”去表達宇宙自然的廣闊無垠。根據萊因哈特這一看法,可將此階段稱為中國畫的“抽象形式”發現期。

隨之而來的是盛期經典階段,以宋元山水畫為代表,藝術家致力于內觀和冥想。這一階段的藝術從“筆墨豐富的復合體”發展到“不受形式影響的暈染”(formless washes)、“空間消融”(dissolved spaces)或不受空間限制的“無限”(spaceless)、以及不受時間影響的“永恒”(timeless),即字面意義上“非形式、非空間、非時間”(formless,spaceless,timeless)的藝術。根據萊因哈特對中國山水畫的形式分期,可將此階段稱為中國畫的“無定形”時期。

最后則是萊因哈特眼中的晚期衰落階段,主要指明清山水畫。萊因哈特認為,此時的中國“嚴肅藝術”逐漸向抒情和文學化、專業化和非理性發展。其中,“揚州八怪”是極端非理性風格的集大成者,對“更易接受極端”的日本藝術產生了重要影響。根據萊因哈特的梳理,此階段可稱為極端的“形式主義”時期。

在萊因哈特看來,如果說早期以王維為代表的“南宗畫”,在感性體察外物的基礎上,理性抽象出了有限的藝術形式,那么,晚期以“揚州八怪”為代表的“怪異畫”,則逐漸走向了極端的非理性、不再運用理性、甚至反理性,而全然放棄理性思考的結果則是藝術的衰落,要么走向極端的形式主義,要么走向極端的無形式、反形式、甚至反藝術。與之相比,中國宋元山水盛期之盛則在于,一方面,此時的藝術家進一步追求從外物轉向內觀,從觀察和歸納萬物轉向參悟和領會心智與本性;另一方面,藝術家又不過度放縱自我,仍然進行著有系統、有組織的理性創作。因此,這最“經典”(classic)的藝術,恰恰在于它兼容并包的張力和悖論性,在于它介于感性和理性之間、超越二元對立、并最終實現了二元融合的效能。這里的“無定形”(formless),既遵循自然和本心的基本形式法則(并非“無形式”或“反形式”),又不囿于外物表象層面的僵化形式(或稱之為“形式主義”),乃是介于有形與無形之間,以探尋不受空間限制的“無限”(spaceless)和不受時間影響的“永恒”(timeless),為藝術創作的終極目的。在這個意義上,萊因哈特對其代表作“黑色繪畫”的描述(“經典、永恒的三等分瞬間”)中存在的既經典、永恒,卻又瞬息、幻滅(evanescence)的悖論,實際上也指向他所理解的自由而又克制、遵循系統法則而又自成一體的、充滿悖論和張力的東方“嚴肅藝術”的經典,即文人畫。

回到作品本身,相比之下,雖共享大色塊的繪畫形式,萊因哈特與巴內特·紐曼(Barnett Newman)的區別明顯在于,萊因哈特試圖通過對個人情感的克制,實現訴諸理性的普遍藝術,紐曼則更傾向基于個人情感,展現史詩般的英雄主義;萊因哈特與馬克·羅斯科(Mark Rothko)的區別則在于,萊因哈特以否定的方式,試圖積極重建“經典”和“永恒”,羅斯科卻以抒情的方式,悲劇性的消解了人類無法抵達的“經典”與“永恒”。其中,筆者認為,萊因哈特與上述“色域繪畫”(Color Field)內在創作思想的一個根本不同,恰恰在于萊因哈特受到東方文化,尤其是禪宗思想的影響。但萊因哈特既反對將藝術宗教化,也反對從外在形式上刻意模仿禪畫或書法,反對藝術家過度強調作品虛無縹緲的、停留于表象的、異域神秘主義,對此類藝術家,萊因哈特“使用了近乎辱罵的詞語‘新禪波西米亞人’(Neo-Zen-Bohemians)”。

50年代正值鈴木大拙在哥倫比亞大學駐留講學期(1952~1958年),整個紐約掀起一股“禪風潮”(Zanzoom Trend)。鈴木大拙的禪宗思想影響了以約翰·凱奇(John Cage)為代表的新達達、偶發藝術和極少主義藝術群體,以及以艾倫·金斯堡(Allen Ginsberg)為代表的披頭士文化和“垮掉的一代”。同一時期,也正值鈴木大拙與胡適的“禪學案”之爭。有學者將對禪學的理解分為鈴木大拙影響下的“非理性禪”(Irrational Zen)和胡適主張的“理性禪”(Rational Ch'an),在這個意義上,無論是強調個人身體性和偶發隨機性的“凱奇禪”(Cage Zen),還是以肉身毀滅的極致探究生命輪回的“披頭禪”(Beat Zen)或達達,都更類似于回歸直覺和本能、宣泄式、以逸待勞、一勞永逸的“非理性禪”;相比之下,萊因哈特藝術中的禪觀,則更傾向于胡適主張的回到禪學生發的原境、隨語境變化而永遠處于冥思和生成狀態的“理性禪”:就藝術創作而言,萊因哈特晚年數十年如一日層層暈染工藝繁復的“黑色繪畫”這一行為本身,在本質上也更接近隨生命不止參悟不息的“理性禪”,而不是在萊因哈特看來更注重表面“形式主義”的日本藝術。

值得注意的是,與“中國山水畫”大展同年,美國紐約現代藝術博物館(MOMA)也首次推出了日本抽象書法大展,相比之下,這次日本書法展卻并未引起萊因哈特的過多興趣。對日本藝術的態度,也體現在上述萊因哈特對中國山水畫的發展分期中:在萊因哈特看來,日本藝術已然成為中國經典藝術過于極端發展的末流,是完美的宋元山水“經典”衰落期的變體,尤其是對于恣意縱情的、自發性、戲劇性、詩意、如畫、怪異、理論化的過分推崇,使其走上了類似同時期美國抽象表現主義的“形式主義”、甚至反理性的窮途末路。實際上,早在哥倫比亞大學求學期間,萊因哈特就曾受到從中國遠行歸來的約翰·杜威(John Dewey)“經驗主義”的影響,反對將藝術看作無意識的、脫離物質實體的、符號化的結果,而主張將繪畫看作有意識的、訴諸日常經驗的、理性的創作。尤其是將萊因哈特的“中式立軸”與同時代羅伯特·馬瑟韋爾(Robert Motherwell)、弗蘭茲·克萊因(Franz Klein)的單色“書法性”繪畫相比較,可以明顯看到后者受到日本現代抽象書法形式的影響,而已有學者指出,這一日本藝術的影響對美國20世紀中期藝壇而言,“本質上主要是形式上的”(而非內在精神上的)。這樣的形式主義,恰恰是萊因哈特所反對的,并將之視為東西方共通的藝術衰落期的特征。

四、結語與啟示

在萊因哈特看來,宋元山水是真正永恒的、不受制于時代的藝術,是“嚴肅藝術”的集大成者:它絕不是瞬間偶發的(如行為和偶發藝術)、不是宣泄情緒的(如表現主義和抽象表現主義)、不是非理性的(如達達和新達達)——無論是黨派意識(如冷戰思維中將抽象繪畫天然視作資本主義陣營的藝術形態)、可辨識的視覺符號(如波普藝術),還是無意識、潛意識(如超現實主義),或是試圖回歸純真和表層感官的意識(如稚拙藝術和原始主義),都受制于世俗時間而終將被匆匆流逝的有限生命時間所淹沒,而只有基于理性思考的嚴肅創作、看似無用且無所求的重復勞動,才真正以回歸時間本然面目的方式,實踐著與時間本身的同步、與時間目的的脫節,才能在現實中實現著對線性時間的逃逸和超越。

實際上,萊因哈特以宋元山水畫為“理性禪”代言,反抗的既是西方主流藝術史中的各種既定藝術風格范式,也是同時代美國此起彼伏的各種當代藝術潮流。其中,自然包括同時代引進的、僅在視覺層面停留于“形式主義”的日本抽象書法這類(萊因哈特稱之為“衰落期”的)亞洲藝術。在這樣的語境下,以“理性禪”為藝術的最高目標,不止適用于亞洲,它是普適性的,正如萊因哈特所言,恰恰是“從東方和西方共同吸取的經驗教訓”——這也正是重溯萊因哈特的藝術主張,給當代人的啟示之所在。

注釋:

① 英國哲學家彼得·奧斯本將“當代藝術”斷代為1960年代以后,認為“后觀念藝術”真正標志著藝術時代從現代到當代的變革。Peter Osborne,:, London; New York:Verso, 2013, p.25.

② 伊夫·阿蘭·博伊斯著,封一函譯:《極少與抽象:萊因哈特的藝術》,《世界美術》,1994年第1期,第2頁。

③ 萊因哈特人生的最后兩年畫價高漲,所有美術館都向他敞開了大門,芭芭拉·羅斯稱之為反常的事件(“萊因哈特最后兩年的事件”)。Barbara Ross ed.,--:, Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1975,pp.127-129.

④ 露西·利帕德著,繆子衿、宋扶日等譯:《六年:1966至1972年藝術的去物質化》,北京:中國民族攝影藝術出版社,2018年,第xx頁。

⑤ Sam Hunter, “Ad Reinhardt: Sacred and Profane”,,, Vol.50, No.2 (1991), p.25.Benjamin H.D.Buchloh, “Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions,” October, Vol.55(Winter, 1990), pp.110-116.Leanne Carroll,“Artist-Writers: From Abstract-Expressionist Hostility to 1960s Canonicity,”, Vol.38, No.1 (2013), pp.45-46.

⑥ Barbara Ross, “ABC art”,53:5(October/November, 1965), pp.62-69.

⑦ Irving Sandler, “The New Cool Art,”53, no.1 (February 1965), p.96.

⑧ Richard Wollheim, “Minimal Art,”, 39, No.4 (Jan.1965), pp.31-32.

⑨ Arden Reed, “Ad Reinhardt’s ‘Black’Paintings: A Matter of Time”,19:3 (2015), p.218.

⑩ Saul Ostrow and Sol LeWitt, “Sol LeWitt,”, No.85 (Fall, 2003), p.25.

? 論文未發表,題目為《艾德·萊因哈特:漸入黑暗——一位非形式主義者的行為:否定性、純粹性以及歧義的清晰性》(:-;,,)。露西·利帕德:《六年:1966至1972年藝術的去物質化》,第8頁。托馬斯·克洛著,蔣葦譯:《60年代的興起》,南京:江蘇鳳凰美術出版社,2020年,第181-182頁。

? Barbara Ross ed.,--:, XIII.

? 分期和引文均來自萊因哈特自述,Ibid,10.

? Bert Winther-Tamaki,“The Asian Dimentions of Postwar Abstract Art: Calligraphy and Metaphysics,” p.152.

? 關于萊因哈特“黑色繪畫”與亞洲藝術的相關研究,參見:Walter Smith, “Ad Reinhardt's Oriental Aesthetic,”Art, Vol.4, No.3/4 (Summer - Autumn,1990), pp.22-45.David Craven, “Abstract Expressionism and Third World Art: A Post-Colonial Approach to 'American' Art,”, Vol.14, No.1 (1991), pp.44-66.Alexandra Munroe, “Art of Perceptual Experience: Pure Abstraction and Ecstatic Minimalism,” in:,-, New York: Guggenheim Museum, 2009, pp.287-332.

? 王碩:《“作為藝術的藝術”:論萊因哈特黑色繪畫的亞洲線索》,《藝術與設計研究》,2020年第1期,第111-117頁。

? Michael Corris,, London:Reaktion Books, 2008.

? Alexandra Munroe, “Art of Perceptual Experience: Pure Abstraction and Ecstatic Minimalism,” in:,-, New York: Guggenheim Museum, 2009,p.289.

? F.Douglas Scutchfield, Paul Evans Holbrook eds.,, University Press of Kentucky, 2014, pp.277-278.Roger Lipsey, “Do I Want A Small Painting: The Correspondence of Thomas Merton and Ad Reinhardt”,18 (2005), pp.260-314.

? Lucy Lippard,, New York: Harry N.Abrams, INC., 1981, p.63.

? Annika Mariel, “Ad Reinhardt: Mystic or Materialist, Priest or Proletarian?”,Vol.96, No.4 (December 2014),pp.466-467.

? Barbara Ross ed.,--:, 7-8.

? Lucy Lippard,, p.58.

? Michael Corris,, p.72.

? Edyta Frelik, “Ad Reinhardt: Painter-as-Writer”,, Vol.28, No.3 (Fall 2014), p.116.

? Barbara Ross ed.,--:, p.215.

? 關于萊因哈特對觀眾的期待,參見:托馬斯·克洛:《60年代的興起:異見時代的美國與歐洲藝術》,第137頁。伊夫·阿蘭·博伊斯:《極少與抽象:萊因哈特的藝術》,《世界美術》,1994年第1期,第5頁。Ben Highmore, “Paint it Black: Ad Reinhardt’s Paradoxical Avant-Gardeism,” in-/--,Dietrich Scheunemann ed., Amsterdam: Editions Rodopi, 2005, p.117.Barbara Ross ed.,-:, p.84.Yve-Alain Bois, Christopher Lyon, “What Is There to See? On a Painting by Ad Reinhardt,”, No.8 (Summer, 1991), p.3.

? Sherman E.Lee,,Cleveland, Ohio: Cleveland Museum of Art, 1962.

? Ibid, pp.212-214.

? 海倫·威斯格茲著,曾長生譯:《禪與現代藝術》,臺北:典藏藝術家庭,2018年,第88-89頁。Oral history interview with Ad Reinhardt, circa 1964.Archives of American Art, Smithsonian Institution.https://www.aaa.si.edu/collections/interviews/oral-historyinterview-ad-reinhardt-12891#transcript

? 海倫·威斯格茲:《禪與現代藝術》,第70頁。

? Hu Shih, “Ch'an (Zen) Buddhism in China Its History and Method,”, Apr., 1953, Vol.3, No.1 (Apr., 1953),pp.3-24.Daisetz Teitaro Suzuki, “Zen: A Reply to Hu Shih,”,Vol.3, No.1 (Apr., 1953), pp.25-46.James D.Sellmann, “A Belated Response to Hu Shih and D.T.Suzuki,” Philosophy East and West , Jan.,1995, Vol.45, No.1 (Jan., 1995), pp.97-99.

? Alexanda Munroe, “Buddhism and the Neo-Avant-Garde: Cage Zen, Beat Zen, and Zen,” in:,-, New York: Guggenheim Museum, 2009, pp.201-211.Sam Hunter, “Ad Reinhardt: Sacred and Profane”,,, Vol.50, No.2 (1991), p.34.

? 萊因哈特的架上繪畫也被稱為“經驗主義形式主義”(empiricist formalism).Benjamin H.D.Buchloh, “Conceptual Art 1962-1969: From the Aesthetic of Administration to the Critique of Institutions,”, Vol.55 (Winter,1990), p.112.

? 海倫·威斯格茲:《禪與現代藝術》,第82頁。

? Barbara Ross ed.,--:, pp.216-218.