靈魂深處的詩意花園

——認知詩學視角下格麗克的《女巫草》

曾舒涵

(湖南工商大學,湖南長沙 410006)

諾貝爾文學獎獲得者露易絲·伊麗莎白·格麗克是繼托妮·莫里森后27年來首個獲得諾貝爾文學獎的美國女性。這位桂冠詩人“不愛站在聚光燈下,不關心聽眾群擴大,更喜歡擁有一批數量少但充滿熱情的讀者”。安德斯·奧爾森評價她“坦率、毫不妥協,充滿幽默感和辛辣的智慧……有著和狄金森一樣的嚴肅性和對接受信仰的簡單原則的拒斥”。自1968年《頭生子》的首次亮相,格麗克先后出版了14 部詩集,充斥著生與死、靈與肉、本真自然等多樣主題。作為新時代的泛自白派詩人,格麗克立志要與“整個人類共鳴”,書寫的不僅是私人話語,更多的具有了普世價值,個人與集體的界限在她筆下淡化。

學術界的廣泛關注下,人們或結合作品分析詩歌主題,如但漢松《“暴力改變了我”,然后呢?——格呂克〈阿弗爾諾〉中的后“9·11”悲悼》[1]、方婷《孤獨,重生和死亡:評露易絲·格麗克〈幻想〉》[2]等;或結合詩人生平體會詩歌情感,如柳向陽《露易絲·格麗克的疼痛之詩》[3]等;或通過史詩原型進行探討,如曾巍《珀涅羅珀的織物——格麗克〈草場〉對荷馬史詩〈奧德賽〉的改寫》[4]、林大江《騎士隱入暗夜:格呂克生成詩藝》[5]等;或結合理論分析,有包慧怡《格麗克詩歌中的多聲部“花園”敘事》[6]、孫嵐《生態女性視域下的露易絲·格麗克詩歌自然意象與生態意蘊》[7]等,鮮有研究借助認知詩學理論來探討詩歌語言形式,挖掘詩歌內蘊的產生過程。

認知詩學是20世紀90年代以來興起的跨學科的理論方法論。魯汶·楚爾認為,能通過認知詩學來研究詩歌復雜的符號系統是如何捕捉到感知品質和傳達非概念性、非線性的情感體驗的[8]。該文選取格麗克獲普利策獎的詩集《野鳶尾》 中的詩歌《女巫草》,聚焦其中重要對象女巫草和重要場域花園,借助認知詩學中“概念合成隱喻”“圖形-背景理論”和“認知指稱”等解讀格麗克詩歌,深入探究詩歌中的靈肉沖突、生死哲學及普遍性哲學的生成過程。

1 概念合成隱喻:靈與肉的博弈

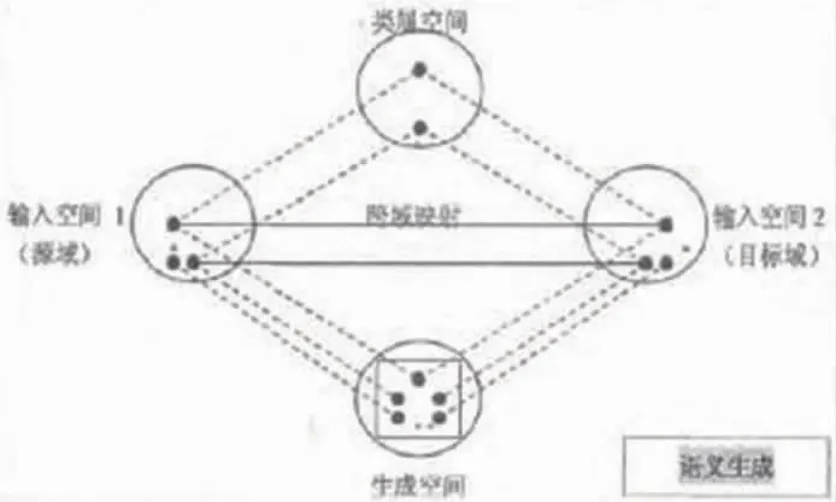

1980年,萊考夫和約翰遜在《我們賴以生存的隱喻》中提出了概念隱喻理論,將隱喻從修辭手法轉向認知領域。到了20世紀90年代,美國認知語言學家福柯尼耶和特納提出概念整合理論,認為心理空間理論的建構受文化語境、語言語法等的制約[9]。框架和認知模式建構概念整合模式包括四個相互聯系的心理空間,即輸入空間Ⅰ和輸入空間Ⅱ,一個類屬空間和一個合成空間[10]。“當輸入空間Ⅰ與輸入空間Ⅱ部分投入合成空間,通過組合、完善、擴展三個彼此關聯的心智認知活動相互作用而產生新創結構,意義在新創結構中產生”[11]。(見圖1)相較概念隱喻理論,概念合成理論對復雜而非常規的詩歌隱喻具有獨特意義。

圖1 概念整合模式

以概念合成隱喻的四個心理空間的相互映射來清晰展示《女巫草》中隱喻生成和動態組合過程。根據概念合成理論,“女巫草”“花園”屬于輸入空間Ⅰ。背景文化知識中,“女巫草”是非洲的寄生植物,沒有獨立的根系,靠攀附在農作物的根上竊取水分肥料。“花園”則充當著神圣孕育者的形象,在《創世紀》中是孕育人類始祖無憂無慮的樂園。哥特式花園追求壯觀宏大以達到宗教通神的神圣之感。隨著資本主義文明對自然的侵襲、盧梭“返還自然”口號的提出,花園作為自然的血脈,成了孕育自然人性、追求靈魂本真重要場所。因此首先分別提取二者的關鍵詞,即“攀附欲”“孕育本真靈魂”,構成輸入空間Ⅱ;接著,提取輸入空間Ⅰ和輸入空間Ⅱ的共性,構成類屬空間,即都是根據其形態想象而衍生出意義;最后,生成空間選擇性繼承兩個輸入空間的特性。舍棄“女巫草”的綠化功能、“花園”的欣賞性等特點,保留女巫草攀附農作物而活的特點和花園是大自然場所的特點。通過組合、完善、擴展的相互聯系而構成層創結構,進行認知邏輯的擴展。女巫草生長在花園,寄生在花上,導致花園中的花漸漸死去,花園陷入荒蕪。而人類世界中,失去獨立,攀附欲也會腐蝕自然人性,使精神世界荒蕪。從而形成了認知邏輯——女巫草靠寄生而活致花園荒蕪,如同攀附欲腐蝕靈魂導致人類精神的貧瘠。在這一認知邏輯下繼續擴展,花的根莖在女巫草的寄生下不堪重負,無法再像原來那樣執著自由地深入生長。同樣,現代物質世界過分繁榮的另一面是人們愈來愈放棄自然的生活方式和本真的自我,喪失獨立,攀附與膨脹的欲望導致了人類精神的萎靡。花園原是孕育本真靈魂的場所,卻正在悄悄地被吞噬,變荒蕪,象征著個體受工業社會腐蝕產生過度的攀附欲,其獨立意識、本真自我逐漸消失殆盡,人類精神的“花園”也走向枯萎。女巫草的自白也是詩人的自白,詩人努力構建人類詩意棲息的花園,借自然的勸導警醒人類:親近自然,汲取自然的養分;控制欲望,回歸靈魂的本真。

2 圖形—背景:死亡與新生

1983年,丹麥心理學家魯濱首次提出人臉—花瓶圖(見圖2)。這幅圖既可以視白色花瓶為圖形,黑色為背景;也可以視黑色側臉為圖形,白色為背景。該圖反映出人的認知思維中存在圖形和背景兩個認知域,圖形被突出,成為焦點;背景則是靜態的襯托者。

Peter Stockwell 指出在詩歌研究領域可以使用一系列修辭突出被前景化的對象,使之成為圖形,通過辨別圖形來挖掘主題。從圖形—背景理論分析《女巫草》中圖形和背景的轉換,以探索詩歌修辭下的內蘊的生成。《女巫草》中女巫草代表植物個體的存在,輪廓清晰,指向明確,具有鮮明的辨識度,可視為圖形;而花園面積大且在名稱上具有概括性,輪廓模糊,可視為背景。

死亡是格麗克表達的重要主題。花園中花兒的悄然枯萎正如生命中死亡悄無聲息地降臨。面對死亡來臨的不確定性和不可避免性,格麗克傳達出一種由無所適應到向死而生的心路歷程,這在《女巫草》一詩中通過女巫草對“我”的講述緩緩道來。首句“有些東西”直接顯示出該詩的圖形,即女巫草,“世界”則成為背景,既是女巫草視角下的花園,也是全詩的背景和詩人所處的整個時代。“不受歡迎”表明作為圖形的女巫草與作為背景的花園的對立狀態。女巫草使花兒凋零,而花兒的枯萎輕而易舉地讓整個花園陷入騷亂,這正如同人類面臨黑暗和死亡時的無所適從。死亡本作為此在存在的一部分,是此在另一種方式的存在,保持著此在的整體性和完整性,而物質的功利性與死亡的自然性發生沖突,詩人借此呼喚人類急需由畏懼死亡邁向坦然接受死亡。

第二節使用長鏡頭,作為背景的花園“幾乎每天都有一種花兒在死去”,這是花園正在發生的事,也是花園的常態。而圖形則轉換為女巫草口中的“你”,即整部詩集的“我”(園丁)。面對備受珍惜的花兒不可避免地死去,“我”的內心無法安寧。死亡是“我”的禁忌,也象征整個人類對待死亡的態度。面對不可避免的死亡,格麗克表示要想內心獲得安定,除非“直擊要害”,直面生死。意味著無論留下什么與發生什么,都堅定地繼續完成你在做的事。人的肉體注定無法在世間永存,而淡然處之的靈魂將真切而深邃的永存。將死亡看作是存在的一部分,堅持生死相依的生死觀。此為二重主題。

進而第三部分,圖形轉換為“女巫草”,背景則只剩了太陽、月亮、海和荒野留存的花園。背景由原本生機洋溢的花園景觀轉變為清冷空虛之境,而作為圖形的女巫草則表示 “仍在這里”“將掌控這片土地”,直面死亡的氣勢與荒涼單調的花園背景產生巨大反差。格麗克借此提出“直面死亡的意義”的問題,詩人始終關懷著時代,物質膨脹的時代下機械乏味的生活讓人精神迷惘,世界的不確定性與死亡的威脅性讓死亡的恐懼與死亡共生,人類愈發難以攜帶足夠的信念與安全感前行。而當人能接受肉體的死亡和靈魂的新生,在直面死亡中領悟向死而生時,人類對死亡的恐懼便大大消逝,由此獲得一種輕松自然的生活方式與本真的自我存在。至此,欲望膨脹下的無所適從到向死而生再到肉體死亡、靈魂新生的存在主義生死觀得以形成[12]。

3 認知指稱:從個體經驗到群體關懷

作為現代語言學的基本概念之一,指稱是將話語與其他時空坐標相聯系的人稱代詞、指示代詞、時態及其他語法、詞匯形式的功能[13]。認知指稱主要圍繞指稱語的理解受哪些認知因素影響這一核心問題展開[14]。指稱轉換理論認為“讀者與作者會從根本不存在的文本世界中的某個立足點來闡釋敘事文本”。從讀者的認知立場分析《女巫草》 中認知指稱的轉化,探討詩人從個人到普世的思想價值。

感知指稱包括人稱代詞、指示代詞和定冠詞等。《女巫草》中運用大量人稱代詞,如“你”“我”“我們”等。女巫草為講述者,尋求個體身份的園丁為被講述者,使得詩歌具有了回憶性自白的性質。同時,人稱代詞的不斷轉換,使詩歌由私人情感升華為集體化的生命意識。詩歌的第一部分主要圍繞著“我”(女巫草)和“你”(園丁)開展,“如果你如此恨我/就別費心給我/一個名字”,女巫草汲取花兒養分,是園丁眼中的他者。接著,“在你的語言里,另一種方式去責備一個族類的全部”,指稱語由園丁個人擴展到約定俗成的社會,女巫草擴充到“一個族類”乃至所有寄生植物,暗含著女巫草乃至自然的反詰。在社會的普遍認知中,包括女巫草在內的寄生植物系統荼毒著花園,是人類所摒棄的對象。而這時,女巫草卻直言,不應該因為無法接受生命受牽絆死亡而去責備作為生態系統一部分的一整個族類。“我們都知道”,第二部分指稱再次發生轉換,“我們” 的出現激發了生命共同體意識,拉近了女巫草與園丁乃至自然與人類的距離。自然與人類之間是具有共同經驗的,是對話交流、相互指引的,正如格麗克所言,“別人在藝術中發現的,我在自然中發現。別人在人類之愛中發現的,我在自然中發現”。自然是人類前進的引路者,讓人類發現靈魂深處的世界,詩人借女巫草敘述,“我不是敵人/只是一個伎倆/用來忽視你所看到的/在這片花床上正在發生的事/一個失敗的范例”。園丁因花兒枯萎而無法安寧,象征了人類因生命逝去而喪失激情,而只有做到“直擊要害”,直面死亡,“無論留下什么/發生什么”,都繼續帶著激情前進,人類才能繼往開來。最后,指稱語再次回歸到“我”和“你”,“在你開拓出任何一個花園之前/我將仍在這里”,進一步重申,死亡的牽絆既然無法避免,不如堅守自然人性,由此開啟靈魂深處的詩意花園。

指稱語從女巫草和園丁到自然和人類的跨越,清晰地看到格麗克詩中普遍性品質的流轉。正如諾貝爾獎的提詞“她用無可辯駁的詩意般的聲音,樸素的美使個人的存在變得普遍”。一方面,死亡與存在的主題與詩人個體經歷密不可分,姐姐的離去、與厭食癥的持久斗爭、與火災擦身而過、至親至愛的去世,種種避無可避的痛苦遭遇鍛造了格麗克。而另一方面,格麗克未局限于個人的生命體驗,而通過與人類一脈相承的自然,展露出與全人類共情的生死哲學,個人經驗由此轉化為集體性、普遍性地向死而生的哲學意識。

4 結語

認知詩學是“基于人類理解世界的普遍認知能力之上的一種認知形式”,從認知詩學的概念合成隱喻解讀了現代物質繁榮帶來的欲望膨脹、精神扭曲和人們對自然的疏離,闡明了靈肉一體觀;通過圖形—背景理論展示出格麗克生死哲學的演變歷程:從對死亡不確定性的恐懼到直面死亡再到肉體死亡、靈魂新生;認知指稱的轉換展示了格麗克靈與肉、生死觀等生命哲學共同體的生成。詩人通過自然關懷著當代人類的生存狀態和精神出路。