韓漢翻譯過程中翻譯水平與翻譯單位的相關性研究

——基于鍵擊、反省法和問卷調查三元分析的實證研究

靳萌,張蕾

(煙臺大學 外國語學院,山東煙臺 264005)

翻譯單位一直是翻譯過程研究領域的一項重要課題。20世紀中后期,西方譯學的研究方向逐漸由譯作轉向譯者、由成品轉向過程,與此同時,翻譯界也開始引入認知科學的概念和方法來研究譯者的心理過程[1]。產品指向翻譯單位研究指出翻譯單位與思維單位、詞匯單位同義,是“必須作為整體而不能拆開翻譯的最小源語片段”[2],而翻譯過程描寫研究則認為,翻譯單位的本質是譯者的認知加工單位,它是譯者在翻譯過程中切分原文并產出的翻譯語段,即以兩個翻譯停頓為節點,且能夠與原文中某個語言單位相對應的連續產出的一段譯文[3]。

近年來,關于翻譯過程的研究日漸趨于多樣的主題和多元的方法,主要研究方法如有聲思維法(TAPs)、鍵盤記錄法 (key-logging) 及眼動追蹤法(eye-tracking)。關于翻譯水平與翻譯單位之間的關系,國內外學者也展開了相關的各種實驗研究,但得出的結論法各不相同。該研究借助鍵擊記錄軟件Translog 實時客觀地記錄翻譯過程中的鍵盤活動,結合譯后反省式有聲思維法(TAPs)以及問卷調查法對不同水平譯者在翻譯實驗過程中所得的相關數據進行分析,重點考察韓譯漢過程中翻譯水平與翻譯單位大小之間具有何種相關性以及不同水平譯者的翻譯認知過程特點。

1 翻譯單位研究

翻譯單位研究最早始于1958年,此后的研究主要分為產品與過程研究兩大方向。產品指向翻譯研究從形式切分、意義確定、語篇—功能分析的角度,圍繞何種語言層次可以作為翻譯單位進行分析并做出初步的理論探索[4]。主要有3 種觀點:一是認為翻譯單位是介于語素與句子間的語言層次;二是小句或句子;三是段落或語篇。但這些結論是否符合翻譯實際,需進一步的實證研究加以驗證[5]。

而過程指向研究則認為翻譯單位即譯者的注意力單位或認知單位。20世紀80年代中后期以來,有學者展開相關實驗并得出一些重要結論。關于翻譯單位大小,Gerloff(1986)發現譯者在翻譯過程中實際使用的翻譯單位主要分為六種語言單位,分別是語素、詞、詞組、短語、小句和句子,且多數翻譯單位是2-6 個單詞,且最常用的是詞組、短語和小句[6]。關于翻譯單位與翻譯經驗,Jakobsen(2005)發現:學生譯者多以語素和詞作為翻譯單位[7],職業譯者則更多選用短語、小句或句子[8]。隨著翻譯經驗的增加,譯者選用的翻譯單位呈現增大趨勢。然而Dragsted(2004)則認為在翻譯單位的使用上,職業譯者與學生譯者之間不存在顯著差異,其翻譯單位長度大部分均為2-4 個單詞,且使用頻率最高的翻譯單位是3 個單詞的長度[9]。

國內王福祥等學者(2015)發現翻譯經驗影響譯者翻譯單位大小,翻譯初學者偏向于以詞和小句為單位,而準職業譯者則偏向于使用詞以下單位和句子[10]。袁輝、徐劍(2021)通過鍵盤記錄法發現譯者的翻譯單位長度與譯者水平成正相關關系,譯者翻譯水平越高,產出的翻譯單位中多詞語段也越多[11]。但到目前為止研究仍不夠深入,還需更多實證研究加以考察。

在此背景下,該文擬進行韓漢翻譯實驗,通過觀察并分析譯者在翻譯過程中各項行為所產生的數據來回答這一問題,即譯者的翻譯水平與翻譯單位的大小是否存在一定的相關性,以期更加深入洞悉翻譯單位的本質特征。

2 實驗設計

2.1 研究問題

該研究借助鍵擊記錄軟件Translog、譯后反省式有聲思維法(TAPs)以及問卷調查法三元數據分析模式進行實驗,探索受試者在韓漢翻譯過程中的內在思維過程,并對不同水平譯者在翻譯實驗過程中所得的相關數據進行分類整理與量化分析,提取不同水平譯者所使用的翻譯單位大小及分布情況。具體解答:韓譯漢過程中譯者的翻譯水平與翻譯單位的大小是否具有相關性?

2.2 實驗對象和實驗材料

該實驗共選取朝鮮語專業大四本科生和朝鮮語筆譯翻碩研二學生各15 名作為實驗對象,第一語言(L1)為漢語,第二語言(L2)為韓國語,且未有雙母語者,具體情況如下:

本科生為A 組,只經過一個學期的翻譯訓練,經驗較少;翻碩為B 組,完成了一個學年的翻譯專業課程,有3 萬字的翻譯實踐經驗。

實驗測試材料節選自CATTI 備考參考書,源文本共計373 個韓語字符。首先,翻譯文本不可過長或過難,否則容易出現譯者受生詞影響導致實驗結果出現誤差的可能性,且易降低實驗對象的翻譯積極性;同時,翻譯文本應具備一定的難度,否則不能充分體現出所有譯者的認知過程,并反映不同水平譯者在翻譯認知過程中的差異點。

2.3 實驗工具

2.3.1 Translog Ⅱ程序

Translog 由丹麥學者Jackobsen 于1998年開發,分為supervisor 與user 兩個界面,前者為研究者的操作分析界面,用于創建任務、重播翻譯過程、生成數據等,user 界面則是譯者操作界面,用于輸入譯文。該程序能客觀實時地記錄譯者在該界面上所有的鍵盤活動,如鼠標活動、鍵盤輸入,以及停頓等行為并生成相應的數據,幫助研究者直觀地了解譯者的翻譯行為。

2.3.2 反省式有聲思維法(TAPs)

TAPs 理論框架由Ericsson 和Sinon 于1984年提出,可用于評估監控和反省自我,分為即時TAPs和反省TAPs,即時TAPs 是要求實驗對象執行翻譯任務的同時口述思維過程,后者則是在任務完成后再報告思維過程。有關學者提出即時TAPs 很大程度上會減緩翻譯速度并增加翻譯單位切割的相對數量。因此,該實驗采用反省TAPs 與Translog 程序互相參照、互相佐證,以獲得更加準確的實驗數據和結論。

2.3.3 問卷調查

除TranslogⅡ與TAPs 之外,該實驗還設計了問卷調查,以確保實驗數據的準確性與分析結果的合理性。因此,在翻譯任務結束以及TAPs 結束后,每位譯員根據本人實際情況填寫試前設計好的問卷調查。

2.4 實驗過程

翻譯實驗于學校的專業語音室進行,語音室配備裝有Translog Ⅱ擊鍵記錄軟件的臺式計算機。實驗前,引導譯者熟悉軟件界面操作與實驗流程,確保每位譯者可以熟練在此程序上進行韓譯中翻譯實驗。實驗不設定時間限制,但全部譯員均在15-25min 之間完成了譯文。將Translog Ⅱ記錄下的全部翻譯過程保存為xml 文件并生成動態視頻及翻譯過程線性數據。譯后通過反省式有聲思維法與問卷調查法相輔助,每位譯者在Translog 程序上回看本人譯文產出過程的同時口述翻譯思維過程,并填寫相應的問卷。研究者將生成的線性數據與翻譯終稿進行分析對比,準確了解不同水平的譯者在翻譯過程中的翻譯單位使用與翻譯行為。在翻譯過程中,將停頓切點作為譯者劃分翻譯單位的依據,該實驗遵循以往先行研究,選用3s 的停頓切點。

3 結果與分析

3.1 翻譯單位產出分析

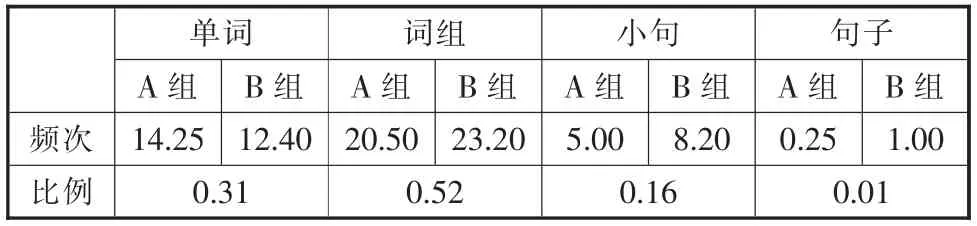

從產出的xml 文檔中的數據可得 (如表1所示),譯者在切分翻譯單位時通常劃分為單詞、詞組、小句和句子。根據翻譯過程中產出的翻譯單位及數量情況數據可以得出:A、B 兩組在單詞、詞組、小句使用方面的差異均較為顯著,在句子使用方面沒有較大差異。在單詞層面,A 組平均使用14.2 個,大于B 組的12.4 個;在詞組方面,A 組平均使用20.5 個,低于B 組的23.2 個;在小句方面,A 組平均使用5個,B 組為8.2 個;在句子方面,A、B 組使用的頻率都較低,分別為0.25 個和1 個。

表1 各個翻譯單位的產出頻次與比例

從實驗數據看,翻譯單位主要為單詞和詞組,兩者合計83%,且A、B 兩組的譯者以小句為翻譯單位出現的翻譯頻次顯著減少,且均很少使用句子層面的翻譯單位,所占比重僅為1%。

詞組是A、B 兩組在翻譯過程中使用頻次最高的翻譯單位(如表2所示),兩組譯者在詞組翻譯單位的平均長度上沒有顯著差異,多數譯者采取2-3詞的長度。但是從翻譯單位的大小與翻譯水平的關系上來看,水平較高的譯者所選取的翻譯單位相對更大。根據皮爾森(Pearson)相關系數分析結果,P〈0.05,即翻譯單位的長度和譯者水平呈正相關。

表2 翻譯單位——詞組的增長與頻次對比

3.2 綜合分析

實驗發現在翻譯單位總數方面,水平較高的B組比A 組稍多,這與Buchweiz&Alves 的研究結果相同,結合TAPs 可知,其原因是B 組譯者會多次修改、斟酌先前產出的語段,試圖找到最合適的譯文,并不是簡單地追求原文和譯文的一一對應,從而重復加工同一片段。當他們對譯文中的單詞進行替換或調整句子的結構時,翻譯單位就會隨之增多。

在翻譯單位的長度方面,A 組與B 組使用頻次最高的翻譯單位為單詞和詞組,小句以上的產出頻次顯著減少。從翻譯單位的產出長度和頻次整體上看,翻譯水平較高的譯者所產出的翻譯單位長度更大,頻次更高。這表明翻譯水平更高的譯者更有能力解決翻譯中遇到的問題,能夠處理相對較大的翻譯單位。翻譯水平較低的譯者偏向使用長度較小翻譯單位,說明他們可能更傾向于采用直譯,重點關注詞匯層面的對等,并借以釋放工作記憶的壓力[12]。

從認知加工的視角上來看,翻譯是譯者識別并解決翻譯問題的過程[13]。該實驗再一次證實了譯者的翻譯水平與翻譯單位的大小呈正相關關系。譯者的翻譯水平決定了他能識別哪種級別的翻譯問題,同時,也影響了他選用的解決方案。不同的解決方案就會導致翻譯單位大小與頻率的不同,例如實驗文本中復雜句 “.”,其句子結構異于漢語,結構復雜,屬于韓國語中典型的長定語句式,翻譯時需調整句子結構,且適當采取意譯等翻譯策略。水平較高的譯者可以迅速識別出高級別的翻譯問題,并在短時間內采取相應的翻譯策略,并產出較大的翻譯單位。但是翻譯水平較低的譯者可能就無法識別出句型結構和句子成分上的翻譯問題,而是將翻譯問題一概歸結為詞匯層面的一對一翻譯問題,從而產出較小的翻譯單位。

4 結語

該研究借助鍵擊記錄軟件Translog、譯后反省式有聲思維法以及問卷調查法三元數據分析模式探索受試者在韓漢翻譯過程中的內在思維過程,探討了韓譯漢過程中翻譯水平與翻譯單位的相關性問題。通過以上研究分析可以得出如下結論:譯者的翻譯水平與翻譯單位大小呈正相關關系,其中翻譯單位中產出頻次最多的為詞組,且多數為2-3 個詞,這一結論驗證了Gerloff(1986)的研究結果。但是由于本研究尚有一些局限,比如實驗文本類型稍顯單一,且樣本數量較少,缺乏多樣性,代表性可能略顯不足。在研究方法上Translog 與TAPs 也仍有一定的局限性,后續如果能結合眼動數據,將能更好地分析譯者翻譯水平與翻譯單位之間的關系,因此,該文只能算是一次韓漢翻譯過程中的實證探索。