加速康復外科理念圍手術期營養評估量表應用于老年股骨粗隆間骨折患者的研究*

張玲 陸林玲 彭小明

股骨粗隆間骨折是老年人的常見骨折之一。隨著人口老齡化的加劇,本病的發病率將進一步上升,致殘率和死亡率將受到嚴重影響[1]。老年患者由于器官功能衰退,加上高血壓、糖尿病等內科疾病,這些因素都可能增加圍手術期的營養風險,老年股骨粗隆間骨折患者大部分術前存在營養風險,而手術作為二次應激,增加了患者的營養需求[2]。通過建立新型的、有針對性的、個性化的營養風險篩查評價量表,并將其應用于圍手術期的營養管理和加速康復外科理念概念下的老年股骨粗隆間骨折患者的術前營養風險篩查,可以發現有營養風險的患者,這些患者可以從術前營養干預中獲益,提高患者對手術的耐受性,減少術后并發癥的發生,提高治療效果,顯著提高學科的社會效益和經濟效益[3]。本研究選取2019年9月-2021年3月在粵北人民醫院創傷骨科就診的150例老年股骨粗隆間骨折圍手術期患者進行研究,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年9月-2021年3月在本院創傷骨科行加速康復外科理念下老年股骨粗隆間骨折圍手術期患者150例。納入標準:(1)符合股骨粗隆間骨折的診斷標準,經臨床結合影像學確診;(2)年齡≥65歲,意識清晰,能回答問題和完成相關測量;(3)均接受基于加速康復外科理念的圍手術期護理,以及防旋股骨近端髓內釘內固定手術治療。至少6個月的隨訪。排除標準:(1)未接受基于加速康復外科理念的圍手術期護理干預;(2)合并嚴重精神類疾病,或其他原因導致患者拒絕或者不配合問卷調查;(3)嚴重的中樞神經或心血管器質性疾病。150例患者中,男69例,女81例,年齡65~88歲,平均(72.8±10.7)歲。截至術后第6個月,將發生并發癥,甚至死亡的患者納入預后不良組,其余患者納入預后良好組。患者自愿或其家屬愿意參加本研究。本研究經醫院倫理委員會審批通過。

1.2 方法

患者入組時,分別采用自制量表和文獻[4]營養風險篩查評分簡表(nutrition risk screening,NRS 2002)、圍手術期營養篩查工具(perioperative nutrition screen,PONS)對老年股骨粗隆間骨折患者進行圍手術期營養評估。并使用ROC曲線分析三種量表評估患者預后的價值。

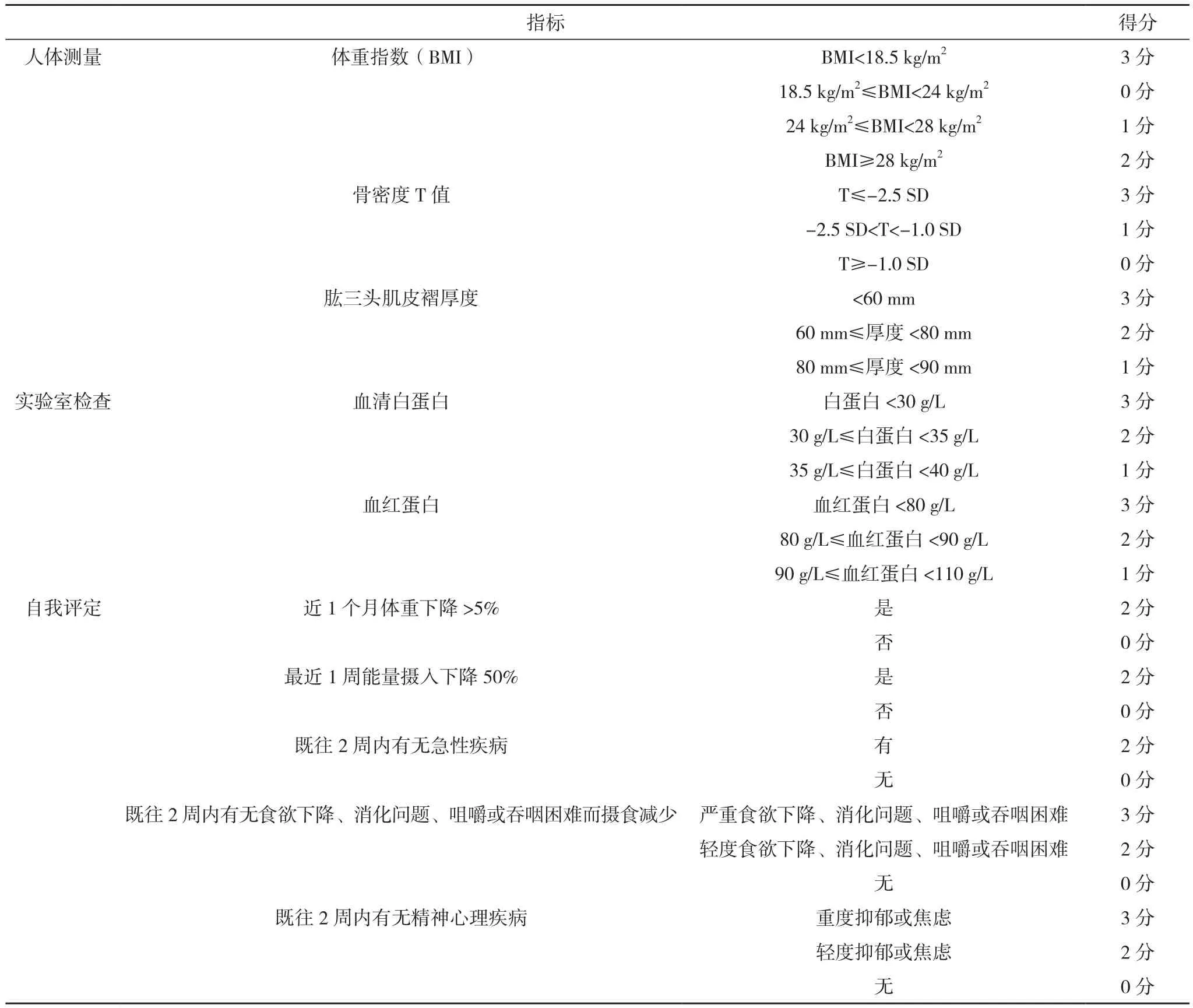

成立問卷調查自制小組,通過大量查閱文獻,咨詢專家等方法,根據文獻[4]適合老年股骨粗隆間骨折患者圍手術期營養評價指標制定營養風險評估量表。包括人體測量學體質指數:體重指數(body mass index,BMI)、肱三頭肌皮褶厚度(用拇指和食指捏起皮膚,再用尺子量雙折皮膚的厚度)、骨密度T值水平;實驗室指標:血清白蛋白、血紅蛋白(抽取空腹靜脈血,使用ADVIA?2120i血液分析儀進行檢測);體重變化:1個月內體重下降比例;能量攝入變化:最近1周能量攝入下降50%、既往2周內有無食欲下降、消化問題、咀嚼或吞咽困難而攝入減少、既往2周內有無精神心理疾病或急性疾病,見表1。該表信度86.5%,效度83.4%,具有較好的可信度。其中,自制量表總分共計27分。分值≤20分,提示營養狀況良好;分值>20分提示存在營養風險,需進行營養干預。

表1 老年股骨粗隆間骨折患者圍手術期營養評估量表

PONS篩查指標包括 a、b、c、d 4個項目,每項計1分。a為BMI指標:65歲及以下人群BMI<18.5 kg/m2,65 歲以上人群 BMI<20.0 kg/m2;b為近期體重改變:近6個月內體重下降>10%;c為近期飲食攝入:近1周進食量下降>50%;d為術前血清Alb水平:Alb<30 g/L。總分≥1分,則認為存在營養風險,否則提示營養狀況良好。

NRS 2002量表最高分為7分,總評分≥3分判為存在營養風險 ,<3分判為暫時不存在營養風險。

1.3 統計學處理

使用SPSS 21.0軟件包對本研究數據進行整理和分析。計數資料和計量資料分別使用率(%)和(±s)表示,進行χ2檢驗與t檢驗。預測敏感度、特異度根據ROC曲線繪制得出,約登指數=敏感度+特異度-1,陰性似然比=(1-敏感度)/特異度,陽性似然比=敏感度/(1-特異度)。以α=0.05為檢驗標準。

2 結果

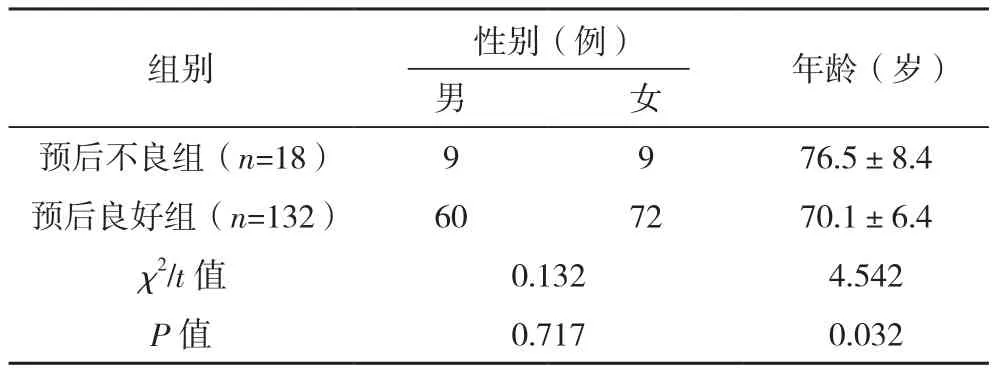

2.1 兩組基本情況比較

截至術后第6個月,共有18例患者發生不同程度并發癥,其中以低白蛋白血癥的比例最高,占8.67%(13/150)。此外,還有墜積性肺炎3例,尿路感染2例。無死亡病例。將上述18例發生并發癥的患者納入預后不良組,余132例未發生并發癥的患者納入預后良好組。預后不良組中,年齡65~88歲;預后良好組年齡65~85歲。兩組性別比較,差異無統計學意義(P>0.05),但預后不良組平均年齡高于預后良好組(P<0.05),見表2。

表2 兩組基本情況比較

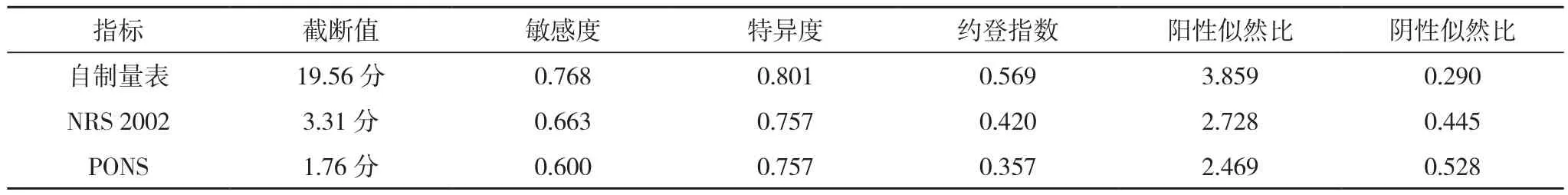

2.2 三種營養評估量表預測預后價值

以量表測評分值作為自變量,患者預后結局作為因變量,繪制ROC曲線,結果發現,自制量表的約登指數高于NRS 2002量表和PONS量表,見表3、圖1、圖2、圖3。

表3 三種營養評估量表預測預后價值

3 討論

股骨粗隆間骨折是老年人的常見骨折之一。90%的股骨粗隆間骨折病例發生在65歲以上老年人群中,而70歲以上的發病率更是迅速增加[4]。隨著人口老齡化的加劇,本病的發病率將進一步上升,致殘率和死亡率將受到嚴重影響。為了更好地治療這類患者,加速康復外科理念被應用于這類患者的臨床干預中[5]。在實際應用中發現,該概念顯示出較高的安全性和明顯的效果。它可以有效緩解此類患者的應激反應,促進術后康復,并顯著降低并發癥的發生率[6]。圍手術期的營養管理是加速康復外科理念中的重要內容之一[7]。老年患者由于器官功能衰退,加上高血壓、糖尿病等內科疾病,這些因素都可能增加圍手術期的營養風險,老年股骨粗隆間骨折患者的營養缺乏,導致大部分患者術前存在營養風險,而手術作為二次應激,增加了患者的營養需求[8]。

通過建立新型的、有針對性的、個性化的營養風險篩查評價量表,并將其應用于圍手術期的營養管理和加速康復外科理念概念下的老年股骨粗隆間骨折患者的術前營養風險篩查,可以發現有營養風險的患者,這些患者可以從術前營養干預中獲益,提高患者對手術的耐受性,減少術后并發癥的發生[9];縮短術后住院時間,加快患者的康復速度[10],促進醫患之間的和諧關系,具有明顯的社會效益[11]。該技術的臨床應用可以進一步增進學科與患者之間的關系,提高治療效果,顯著提高學科的社會效益和經濟效益[12]。

在本研究中,筆者參照國際上通用的NRS 2002和PONS量表,整合了人體測量、實驗室檢查和自評項目,并融入了骨質疏松癥的特色診斷標準,更適合于老年股骨轉子間骨折患者營養狀況的臨床篩選。實現了對潛在營養風險的快速識別和評估,以便及時采取營養干預等措施,有利于圍手術期患者的快速康復,提高其臨床療效,減少感染性并發癥的發生和死亡。并采取必要的質量控制措施,由本院營養科培訓的專業護士采集老年股骨粗隆間骨折患者的數據。每次使用測量工具前,應由專業人員對其進行校正。每次測量應進行三次,并取其平均值。問卷應在規定時間內由質控人員發放和回收。結果顯示,150例研究對象中,共有18例患者發生不同程度并發癥,其中以低白蛋白血癥的比例最高,而低白蛋白血癥與患者營養不良的相關性已得到國內外專家學者的廣泛認同[13],因此,該結果提示老年股骨粗隆間骨折患者的營養不良風險不容忽視[14]。進一步的三種評估量表評價結果顯示,自制量表對患者預后評估的約登指數要高于NRS 2002和PONS量表,提示自制量表對于這類患者的整體營養狀況早期評價具有較好的效能[15]。

綜上所述,基于加速康復外科理念下自制圍手術期營養評估量表應用于老年股骨粗隆間骨折患者,由于納入特征性的骨質疏松診斷標準,更適合臨床上對老年股骨粗隆間骨折患者的營養狀況篩查,實現了快速識別和評定潛在的營養風險,對這類患者的預后的評價效能高于傳統NRS 2002、PONS等量表。