大健康產業與經濟社會發展耦合協調研究

——基于中國2010—2020年面板數據的分析

■/ 褚 倩 于 瑩

一、引言

隨著我國社會老齡化進程加快和人民生活水平的提高,人們除了關注綠色保健食品及養生膳食,對醫養旅游、康體健身以及美容養顏的需求也在不斷增強。當下社會,人們在與新冠肺炎疫情做斗爭的同時,也更加重視疾病的預防和健康管理。在國民經濟快速發展的背景下,2016年中共中央、國務院頒布實施的《“健康中國2030”規劃綱要》明確了著力建設健康中國的行動綱領,加快推動健康產業發展,促進形成內涵豐富、結構合理的健康產業體系。同時,結合現有的前瞻性研究與實踐基礎,大健康產業可以細分為醫療行業、醫藥行業、保健品及食品業、健康管理服務產業、健康養老產業五個方面。作為國民經濟體系中的一大新興產業,大健康產業融合了第一、第二、第三產業,成為供給側結構性改革的重點領域,具有巨大的發展潛力,也為我國經濟高質量發展提供了動力。

二、文獻綜述

20 世紀初,西方學者將經濟學的方法融入到健康領域,從而形成了健康經濟學,并且得到迅速發展,成為當下主流經濟學的一個重要組成部分。對比之下,中國對健康經濟學的研究晚于西方國家(溫煦等,2017)。由于客觀條件的限制,國際上對于健康經濟學的前沿研究在國內尚不能得到充分利用,同時健康產業涉及范圍廣、覆蓋面大,致使我國對健康產業的研究尚處于初級階段(毛振華等,2020),在研究的深度與廣度上也相對較弱。隨著我國醫療衛生體制的不斷完善和健康中國建設的推進,“大衛生”、“大健康”的觀念逐漸深入人心,具有中國特色的健康經濟學也得到了發展。

目前,國內學者對大健康產業的研究主要聚焦于概念(吳曙霞等,2015)、發展現狀與前景(王榮榮等,2022)、產業布局(潘為華等,2021)、對相關產業和經濟社會發展的影響等方面。其中,在相關產業互動方面,何秋潔和楊曉維(2019)通過耦合協調度模型構建指標體系,研究2010—2016 年大健康產業與養老產業兩個系統之間在時序上的變化,結果顯示二者之間存在正相關關系并且可以有效提升整體的綜合效益值,從而促進協調發展。在對經濟社會發展的影響方面,李昶達和韓躍紅(2020)在研究健康中國建設與經濟發展之間的相互關系時,從投入評價、實施評價、效果評價三個方面構建邏輯評價模型,研究發現當前的健康中國建設尚滯后于經濟發展,地區間差異顯著,主要表現為東部地區耦合協調水平高于中西部地區;龍海明和陶冶(2017)運用空間計量方法構建面板數據模型,同時對健康投資與經濟發展進行細化區分,在實證研究中發現健康投資在促進經濟增長的同時,也擴大了城鄉之間的經濟差距;張霖、董林玉和張翔(2022)利用我國2009—2019年各省醫療服務與經濟發展數據,通過熵值法以及耦合協調度研究二者之間的協調發展和相對發展程度,研究結果表明我國整體醫療服務與經濟發展之間處于初級協調階段,相比于中西部地區,東部地區耦合協調程度相對較高,具有明顯的經濟優勢。但現有的研究大多以大健康產業分支下的各個子系統為切入點,鮮有從整體把握其與經濟社會發展的相互關系。與此同時,相關問題的研究局限在全國范圍內的時序變化或某一年份的空間變化,對于某一段時間內不同地區之間是否存在顯著差異仍需要進行深入研究。

三、研究思路與方法

(一)研究思路

首先,在現有的研究基礎上,本文利用熵值法,分別構建大健康產業與經濟社會發展的綜合評價指標,其中經濟社會發展從經濟規模、經濟結構、規模效益三個方面進行研究。

其次,通過耦合協調度理論和探索性空間數據分析,研究我國大健康產業與經濟社會發展的耦合協調程度,主要從兩個方面入手,一是探究其總體勢態,即基于整體角度研究其時序變化,二是分析其在空間上的演變過程。

最后,根據相關理論和實際研究,對大健康產業與經濟社會發展進行客觀分析,得出最終結論,并提出相應的建議。本次研究所用到的主要工具是ArcGIS。

(二)研究方法

1.熵值法。在信息論中,熵一般用于度量客觀不確定性。熵值法通過各個觀測指標所反映的信息大小確定權重,屬于客觀賦權法,被廣泛運用在不同的研究領域。在實際的研究過程中,利用熵值法進行綜合評價,在一定程度上可以避免主觀因素帶來的誤差。

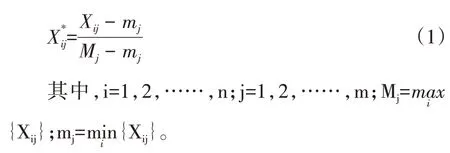

(1)對指標進行標準化處理。為了消除各項觀測指標之間由于類型差異帶來的影響,首先需要對數據進行無量綱化處理。本文主要采取標準化處理方法對數據進行預處理。由于選取的指標均為正向指標,因而公式如式(1)所示:

(2)計算第i個樣本觀測值在第j項指標中的比重Pij。

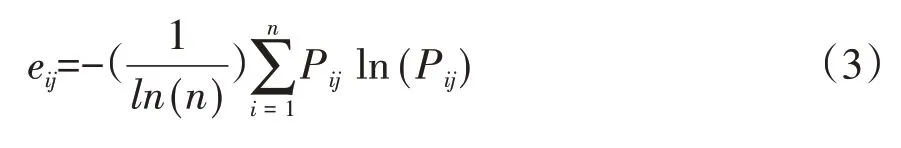

(3)根據Pij計算第j項指標的熵值eij。

其中,0≤eij≤1,n表示樣本數量。

(4)計算差異系數gj。

差異系數的大小會直接影響指標權重。在計算過程中,若gj越大,表明之間的差異越大,研究時應當更加重視第j項指標在綜合評價指標體系中的作用。

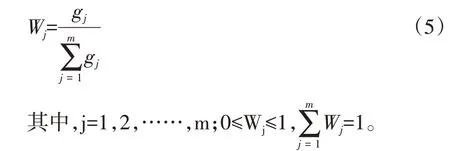

(5)確定j項指標的權重Wj。

(6)對各項指標進行線性加權最終得出綜合得分Ui。

Ui表示第i個樣本的綜合評價得分。

2.耦合協調模型。耦合一詞源自物理學,Valerie Mingworth(1996)提出可以通過構建容量耦合系數模型,研究兩個或多個系統之間的相互關系,隨著人們的深入研究,耦合模型被廣泛運用在各個領域。假設存在n 個系統,耦合協調度模型涉及3 個指標值的計算,即耦合度、協調指數以及耦合協調度,下面分別對各個指標進行分析。

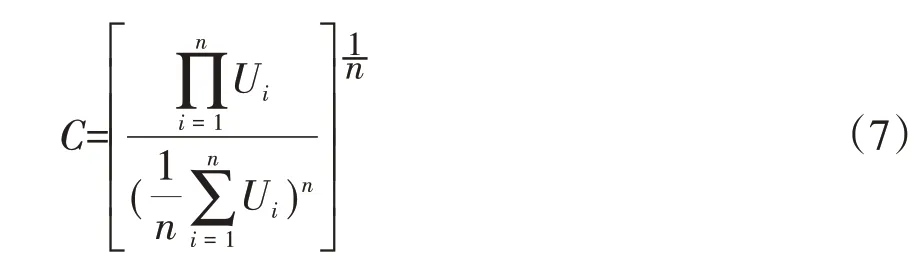

(1)耦合度C值。

其中,Ui∈[0,1],C∈[0,1],i=1,2,……,n。

Ui表示n個系統的數值,耦合度C越大,表明系統之間的關聯度較高,反之C 值越小,系統之間的關聯度較低。

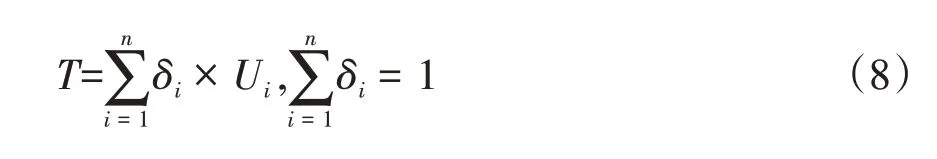

(2)協調指數T值。

協調指數T值用于反映系統之間的協同效應,其中δi(i=1,2,……,n)表示n個系統協調發展的貢獻系數,由于本文研究大健康產業與經濟社會發展兩個系統,并且二者之間同等重要,故令δ1=δ2=0.5。

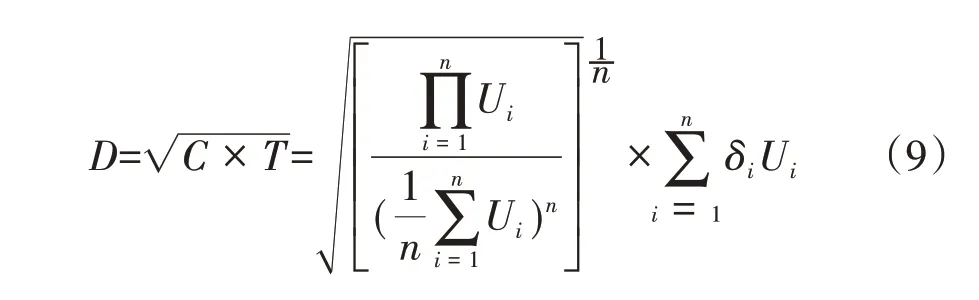

(3)耦合協調度D值。由于在有些情況下難以通過耦合度反映系統之間的真實情況,為了全面了解大健康產業與經濟社會發展之間的協調發展水平,因此需要引入耦合協調度,從而避免系統之間耦合度較高但實際發展水平較低的情形。

當D=0 時,表明不存在相互關系,處于極度失調狀態;D 值越高,表明系統之間協調發展的程度也相應越高;當D=1時,表示系統之間高度耦合,存在較強的關聯關系。本文根據最終計算出來D 值的大小,借鑒劉潭和徐璋勇(2022)的研究,將其劃分為10類,具體等級如表1所示。

表1 耦合協調度等級劃分

3.探索性空間數據分析。近年來,探索性空間數據分析(ESDA)廣泛運用于各個領域,是空間數據分析技術的核心內容之一。其主要以空間數據為依據,利用數據分析方法,通過事物或現象的空間布局,檢驗事物或現象的空間模式是否顯著,進而研究事物或現象之間在空間上的關聯程度(李國平和王春楊,2012)。ESDA 主要分為兩種分析方法,即全局空間自相關分析和局部空間自相關分析。

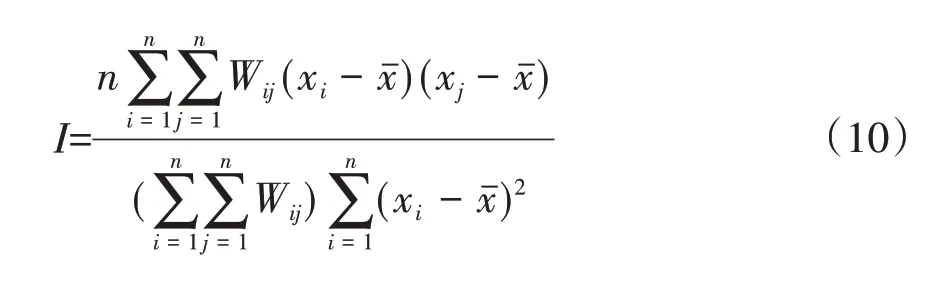

(1)全局空間自相關分析。全局空間自相關分析用于研究區域內總體在空間上的關聯和差異程度,常用Moran's I 統計量進行度量,假設有n 個空間單元,則具體形式如式(10)所示:

式中,I 即Moran's I 指數,并且I∈[-1,1];W 為空間權重矩陣;xi和xj分別表示區域i 與區域j 的耦合協調度(樊姍娜和彭鵬,2022)。當I>0 時,表明變量取值在空間上具有相似性;反之,當I<0時,表明不具有相似性;當I=0時,則表示區域隨機分布,即不存在空間相關性。

經計算得出Moran's I 指數之后,還需要考察其是否能通過顯著性檢驗,主要運用Z檢驗。

式中,E(I)、Var(I)分別表示I 的期望值與方差。當I 顯著通過Z 檢驗且為正,表示存在正向空間自相關性,即區域i與區域j的耦合協調度相似并且呈現空間集聚的特征;當I 顯著通過Z 檢驗且為負,表明存在負向空間自相關性,即區域i 與區域j的耦合協調度在空間上具有顯著差異。

(2)局部空間自相關分析。全局空間自相關分析反映的是整體區域的聚集程度,對于具體區域而言則需要采用局部空間自相關進行分析,進而探究局部空間單元的特征與差異,可以通過局部Moran's I 指數、Moran 散點圖以及LISA 集聚圖表示(羅建等,2020)。

四、數據來源與指標構建

(一)數據來源

本文選取中國31個省份在2010—2020年的數據進行研究,數據來源于《中國統計年鑒》《中國衛生健康統計年鑒》《中國工業統計年鑒》《中國基本單位統計年鑒》《中國社會統計年鑒》等。

(二)構建耦合協調評價指標體系

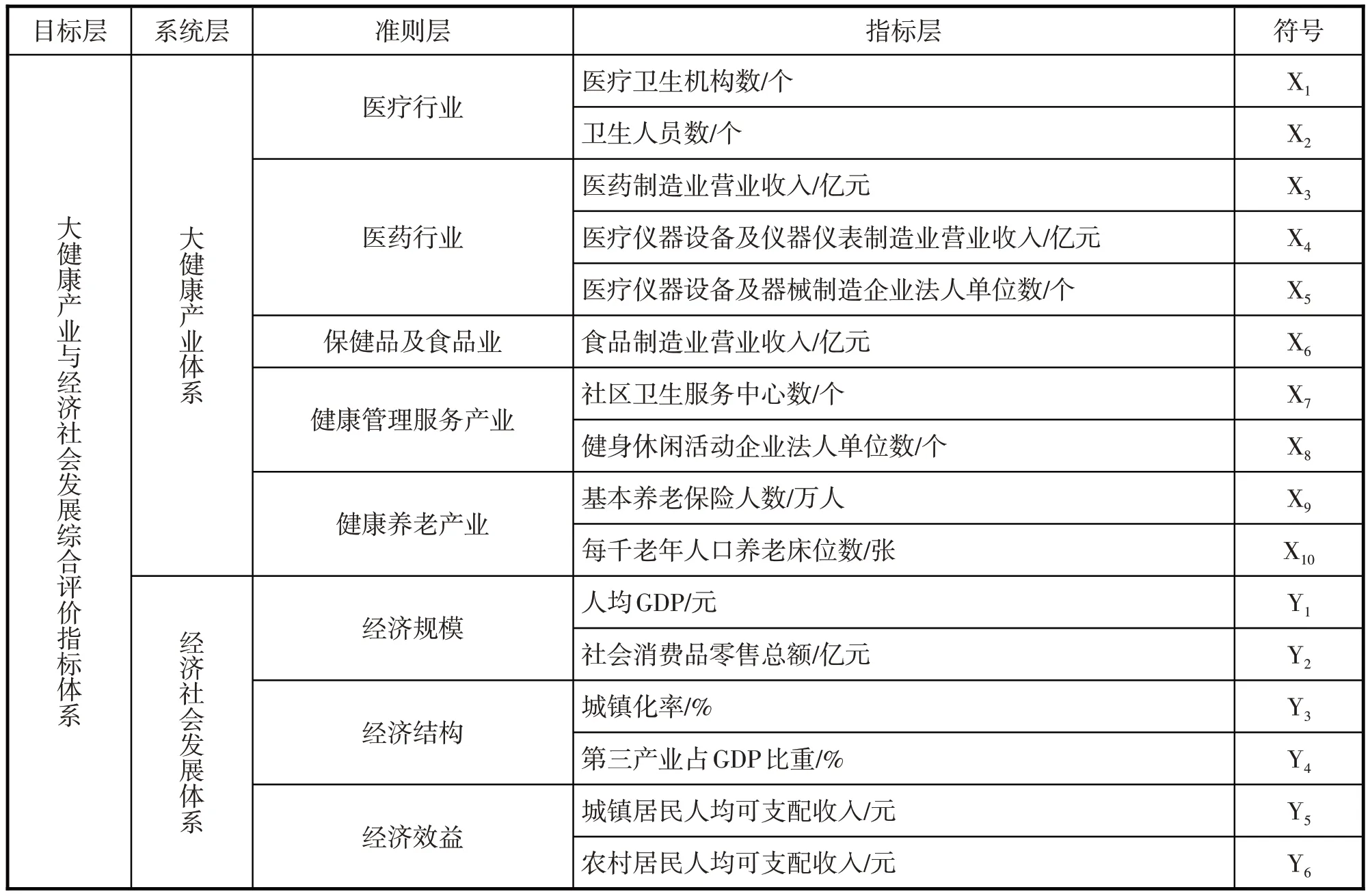

根據世界衛生組織給出的定義,健康涵蓋了身體、精神、社會三個方面(唐鈞和李軍,2019)。在《“健康中國2030”規劃綱要》中,大健康產業被劃分為五個領域,在此基礎之上,可以對大健康產業做進一步細分。其中對于醫療行業,主要從醫療衛生機構數(X1)和衛生人員數(X2)兩方面進行衡量;針對醫藥行業,通過營業收入以及法人單位數反映該行業的規模,具體指標為:醫藥制造業營業收入(X3)、醫療儀器設備及儀器儀表制造業營業收入(X4)以及醫療儀器設備及器械制造企業法人單位數(X5);隨著人民生活水平的提升,人們對食品與健身的需求也越來越大,因此,選用食品制造業營業收入(X6)反映保健品及食品業;選用社區衛生服務中心數(X7)以及健身休閑活動企業法人單位數(X8)反映健康管理服務產業;從費用和設施角度來說,用基本養老保險人數(X9)和每千老年人口養老床位數(X10)反映健康養老產業。

考慮到數據的可獲得性,同時結合相關參考文獻,本文主要通過經濟規模、經濟結構、經濟效益三個二級指標對經濟社會發展水平進行度量(李建新等,2020)。在經濟規模上,運用人均GDP(Y1)以及社會消費品零售總額(Y2)加以分析(李震等,2017);對于經濟結構,主要圍繞城鎮化率(Y3)和第三產業占GDP比重(Y4)進行研究;根據城鎮居民人均可支配收入(Y5)以及農村居民人均可支配收入(Y6)來反映經濟效益。

針對以上指標,通過公式(1)~(5)來確定各個指標的權重。與此同時,根據公式(6)分別可以得到大健康產業體系與經濟社會發展體系的綜合評價指標(見表2)。

表2 大健康產業與經濟社會協調發展評價指標

五、實證分析

(一)大健康產業與經濟社會發展的耦合協調度的總體態勢

基于中國大健康產業體系與經濟社會發展體系的相關數據,通過公式(7)~(9)分別計算出耦合度C值、協調指數T值以及耦合協調度D值,結果見表3。

由表3可知,自2010年以來我國大健康產業與經濟社會發展的耦合度始終維持在0.9 以上,表明兩個系統之間耦合性較高,形成良性互動。從耦合協調度的時序變化來看:1.2010年大健康產業與經濟社會發展水平的耦合協調度為0.272,處于中度失調階段,表明二者協調程度較低。在我國,大健康產業在2010 年正處于起步階段,由于行業內缺乏權威理論以及統一的規范標準,致使健康產業難以得到高效發展,因而與經濟的協同效應也相對較低。2.在2011—2012 年間,大健康產業與經濟社會發展的耦合協調度顯著增加,但仍處于瀕臨失調狀態,相互影響程度也不強。直到2013年,國家針對健康服務業與養老服務業出臺了相關的政策與法律文件(張三保和陳堰軒,2021),在規范大健康產業的同時,也鼓勵和推動了產業的發展,使得大健康產業與經濟發展之間的耦合協調度增長了18.3%,經歷了由失調走向了勉強協調階段。3.2014—2020 年,大健康產業與經濟社會發展的耦合協調度從0.662 增長到0.989,增長速度放緩,但總體上仍然呈現出上升的趨勢,由初級協調向優質協調發展。一方面,《“健康中國2030”規劃綱要》的頒布實施,加快了轉變健康發展方式,促進了產業融合,為經濟的發展提供了堅實基礎;另一方面,隨著國民經濟的快速增長,人民生活水平的不斷提升,對健康的需求也日益增加,為大健康產業的發展提供了強有力的動力。

表3 2010—2020年大健康產業與經濟社會發展耦合協調水平

(二)大健康產業與經濟社會發展的耦合協調度的空間特征

為了解地區之間的差異,本文通過計算得出我國2020年31個省份大健康產業與經濟社會發展水平耦合協調度,并且利用平方Euclidean距離,通過系統聚類方法將我國31個省市區按照耦合協調度的取值劃分為三大類,即當D∈[0.0,0.5)時,屬于失衡類;當D∈[0.5,0.6)時,屬于過渡類;當D∈[0.6,1.0)時,屬于協調類。同時結合耦合協調度,通過Arc-GIS 軟件制作可視化圖形,進一步研究耦合協調度的空間演變過程,具體如表4、表5所示。

表4 2020年大健康產業與經濟社會發展水平耦合協調度

表5 大健康產業與經濟社會發展耦合協調情況

從耦合協調度的空間分布來看:1.江蘇、廣東、浙江、北京、山東、上海的的耦合協調度普遍高于0.6,在全國范圍內處于較高水平,大健康產業與經濟社會的發展相互影響的程度較高,屬于協調類。2.四川、福建、河南、湖南、河北、湖北這幾個省份的耦合協調度在0.5到0.6之間,正經歷著由失衡向協調發展的過渡階段,大健康產業與經濟社會發展之間的協同效應相對較弱。3.安徽、天津、遼寧、江西、重慶、陜西、內蒙古、廣西、云南、山西、貴州、吉林、黑龍江、新疆、甘肅、海南、寧夏、青海、西藏這些省份屬于失衡類,耦合協調度均在0.5以下,表明大健康產業與經濟社會發展之間的互動作用較弱。

由上可知,大健康產業與經濟社會發展的耦合協調度在空間上存在顯著差異,東部地區明顯高于中西部地區,雖現出東部>中部>西部的特征。

從耦合協調度的空間演變過程來看:2010 年,失衡類、過渡類與協調類的區域數量分別為21、4、6,直到2020 年演變為19、6、6,我國大健康產業與經濟社會的協調發展程度較高的城市數量相當穩定,部分地區目前處于過渡階段,而較多地區仍處于失衡階段。就具體年份而言,2010年,全國大部分地區的耦合協調度偏低,均在0.5以下,而東部地區的一些城市,如北京、上海、江蘇、浙江、山東、廣東耦合協調度相對較高,屬于協調類,這也印證了前文描述的大健康產業的發展正處于初始階段,與經濟社會發展彼此間的協同效應還不明顯。在2010—2015 年,國家出臺的相關政策起到了一定效果,部分地區失衡情況得到相應改善,主要表現為福建、湖北兩地,開始由失衡進入過渡階段。然而遼寧、河北兩地下降為失衡階段,反映了大健康產業作為新興產業,其在發展的過程中還存在許多問題需要進一步完善,進而才能促進與經濟的協調發展。2015—2020 年,伴隨大健康產業逐步被上升到國家戰略層面,其與經濟之間的相互作用也越發明顯,河北、湖南、四川相繼進入到由失衡向協調發展的過渡階段。然而對于部分西部地區,如云南、甘肅等地的耦合協調度分別由2015 年的0.334、0.287 發展至2020 年的0.376、0.297,在一定程度上有所提升,但增長幅度較小,而內蒙古、西藏、青海、新疆的耦合度則是從0.44、0.279、0.221、0.309 分別下降至0.41、0.169、0.202、0.305,說明我國大健康產業與經濟社會協調發展現階段仍處于過渡階段,需要擴大政策輻射范圍,利用協調地區帶動失衡地區,從而達到全面協調。

(三)探索性空間數據分析

1.全局空間自相關。為進一步探究大健康產業與經濟社會發展耦合協調度在區域總體上的空間集聚特征,本文利用ArcGIS 進行空間自相關分析。由表6可知,2010年、2015年、2020年全局Moran's I 指數均大于零,并且顯著通過Z 檢驗,表明大健康產業與經濟社會發展的耦合協調度具有正向空間自相關性。同時自2010 年開始,Moran's I值的大小呈現出先降后升的趨勢,說明耦合協調度在空間上的集聚程度呈波動狀態。

表6 全局Moran's I指數及檢驗結果

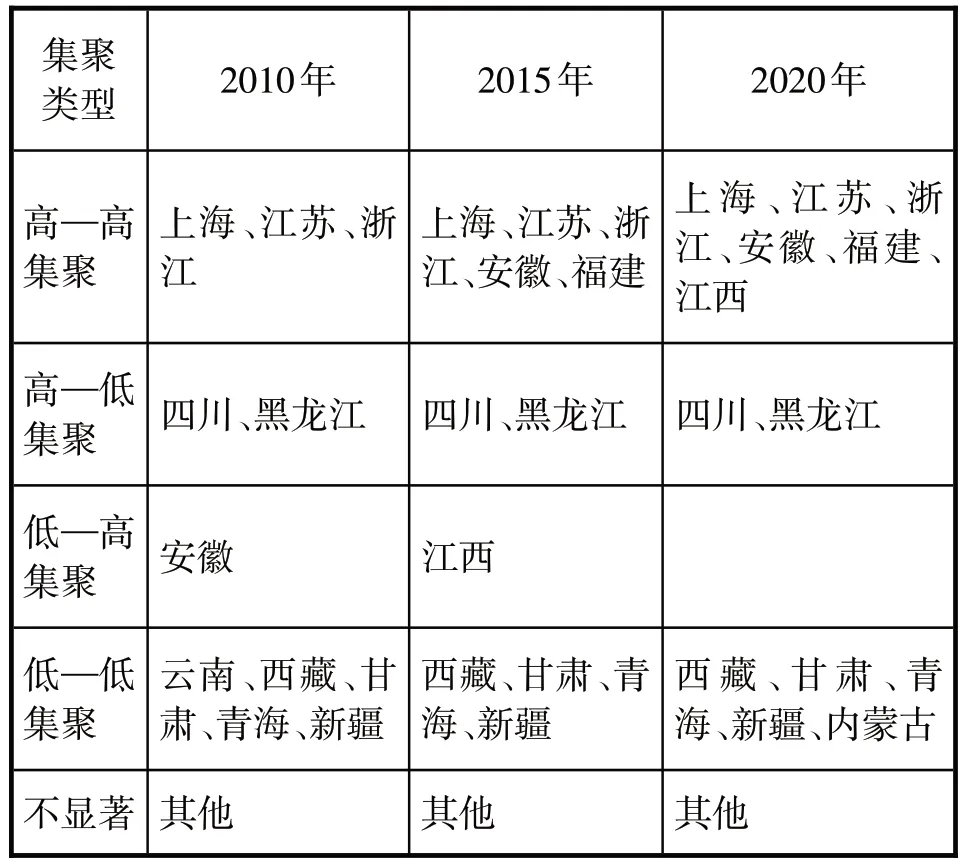

2.局域空間自相關。為了研究地區局部空間的集聚特點,基于大健康產業與經濟社會發展耦合協調度,利用ArcGIS 進行局部空間自相關分析,其結果如表7 所示。由表7 可知,自2010 年開始到2020 年,我國大健康產業與經濟社會發展耦合協調度“高—高”集聚區主要集中在東部地區,并且范圍逐漸擴大,由2010年的江蘇、浙江、上海三地,發展為2020 年的江蘇、安徽、上海、浙江、福建、江西六個地區。“低—高”集聚區隨時間的推移范圍逐步縮小,由2010 年的安徽,變為2015 年的江西,并且在2020 年實現清零,表明東部地區具有較為明顯的溢出效應,帶動了領近地區的協調發展,形成了良性互動。“高—低”集聚區在2010 年、2015 年、2020年均為四川、黑龍江,同時“低—低”集聚區變動較小,主要集中在西部地區。

表7 大健康產業與經濟社會發展局部空間自相關

六、結論與建議

(一)結論

本文通過構建我國大健康產業與經濟社會發展水平的綜合指標,結合耦合協調度模型與探索性空間數據分析方法,研究了2010—2020 年中國31個省份大健康產業與經濟社會發展耦合協調度的時序特征及其空間演變,最終得出以下結論:

從耦合協調水平上來看,中國大健康產業與經濟社會發展二者之間的耦合度一直保持在0.9 以上,表明兩個系統在發展的過程中相互影響的程度較強,存在良性互動。與此同時,在相關政策與理論的支持下,我國大健康產業與經濟的耦合協調度呈現逐步上升的趨勢,總體經歷了失衡、過渡,并最終走向協調階段。

從空間格局來看,我國各省市區大健康產業與經濟發展的耦合協調度存在顯著差異,東部地區明顯高于中西部地區,呈現出“東高西低”的特征。具體而言,兩個系統協調發展程度較高的城市數量比較穩定,部分地區目前處于過渡階段,而較多地區仍處于失衡階段,說明我國各地區大健康產業與經濟社會發展的互動作用還不夠強勁,主要還是處于由失衡向協調過渡的階段;

從空間自相關性來看,我國大健康產業與經濟社會發展的耦合協調度具有正向空間自相關性,“高—高”集聚區主要集中在東部地區,并且范圍逐漸擴大,“低—高”集聚區隨時間的推移范圍逐步縮小,“高—低”與“低—低”集聚區整體變化較小。

(二)建議

為了促進我國大健康產業與經濟社會的協調發展,結合以上結論,本文給出如下建議:

1.優化大健康產業的發展環境,加強與經濟發展之間的協同效應。一方面,國民經濟的發展與人民生活水平的提升,為大健康產業的發展創造了有利條件,因此要盡快建立以及完善與大健康產業相關的統一標準,提升行業標準和國家標準間的協調性;另一方面,為了促進大健康產業的可持續發展,發揮以大健康產業拉動經濟增長,可以提高行業的準入門檻。面對行業內出現的不規范行為,有關監管部門要進行嚴厲整治,以維護大健康產業的市場秩序。

2.對于大健康產業與經濟社會發展耦合協調度不同的地區,采取有針對性的措施。針對大健康產業與經濟社會發展處于失衡階段的省市,應加大產業內核心技術的研發力度,注重產品創新,同時加快建設人才隊伍,為大健康產業的高效發展提供人才儲備;針對大健康產業與經濟社會發展處于過渡階段的省市區,應進一步優化布局公共醫療產品,全面推廣健康教育,鼓勵與支持民眾進行自我健康管理,幫助公眾形成健康風險預防與發現的能力;針對大健康產業與經濟社會發展處于協調階段的省市區,應更加注重結合數字化與智能化的方式,不僅保障改善民生,促進經濟的增長,同時也為大健康產業的發展提供強勁動力。

3.加強地區之間大健康產業與經濟社會發展的互動合作。東部地區的耦合協調度較高,可以為中西部地區提供相關技術、資金、經驗、人才等,充分發揮地區優勢,從而推動全國范圍內大健康產業與經濟社會發展的協調水平;同時,中西部地區應做好對接東部地區大健康產業發展的合作準備,結合各個地區的實際情況,發展帶有地方特色的大健康產業,推動地區的經濟增長,從而縮小地區之間的發展差距。