35份人工合成六倍體小麥的綜合評價

宋全昊 金 艷 宋佳靜 陳 杰 趙立尚 白 冬 陳 亮 朱統泉

(1駐馬店市農業科學院,463000,中國河南駐馬店;2國際玉米小麥改良中心,6-641 06600,墨西哥埃爾巴丹;3西北農林科技大學農學院,712100,中國陜西咸陽)

小麥在保障國家糧食安全中具有重要的地位[1]。普通小麥(Triticum aestivum,AABBDD)由四倍體小麥(Triticum turgidum,AABB)和二倍體山羊草(Aegilops tauschii,DD)自然雜交、染色體加倍進化而成[2]。在長期馴化過程中,隨著小麥產量的提高,人們對目標基因進行選擇的同時也丟失了許多有利基因,使現代小麥的遺傳基礎狹窄[3]。近年來,尤其在新品種選育過程中個別骨干親本的大量使用,使我國的小麥生產取得了巨大進步,同時也導致當前的品種遺傳多樣性大幅度降低,限制了小麥產量潛力的進一步提升[4]。

許多學者[4-5]對小麥農藝性狀和遺傳多樣性等方面做了大量研究。郝晨陽等[6]對我國育成小麥品種的遺傳多樣性進行分析,表明育成品種間平均遺傳距離以20世紀50年代最大(0.731),以后逐漸減小。曹廷杰等[7]根據90k SNP標記對河南省2000-2013年審定的96個小麥品種進行了遺傳多樣性和遺傳基礎分析,表明河南省近年的小麥品種遺傳多樣性不夠豐富,多數品種親緣關系較近,兩兩品種間遺傳相似系數的平均值為0.719。王江春等[8]對山東省歷經9次更換的66個小麥品種的2145個組合進行了親緣系數分析,表明山東小麥品種間的遺傳差異日趨狹窄,遺傳多樣性逐漸降低。詹克慧等[9]對黃淮麥區129份種質資源進行了分析計算,黃淮麥區供試小麥品種平均遺傳多樣性指數偏低,為0.449,平均相似性系數較高,為0.596。遺傳基礎狹窄成為制約黃淮麥區小麥育種進一步提升的瓶頸。

小麥野生近緣種中存在大量可用于小麥改良的優勢位點。因此,發掘并利用小麥野生近緣種中的優異基因,有利于拓寬栽培小麥的遺傳基礎。人工合成六倍體小麥是由四倍體小麥(2n=28)和二倍體山羊草(2n=14)雜交及染色體加倍而成,是利用具有豐富遺傳變異的粗山羊草與硬粒小麥來改良普通栽培小麥的良好橋梁[10],目前已被國際玉米小麥改良中心(International Maize and Wheat Improvement Center,CIMMYT)在多個國家和科研單位應用于小麥品質和產量等重要農藝性狀的遺傳改良。早在2003年,四川省農業科學院就利用人工合成六倍體小麥育成高抗條銹病品種川麥42,在四川省區域試驗中平均產量超過對照35%。川麥42及其衍生品種的育成使我國小麥育種上了一個新臺階,說明可以將人工合成六倍體小麥的抗病基因和優質基因等有利基因性狀轉育到普通小麥中,從而選育出抗病性強和優質穩定的品系[11]。

運用人工合成六倍體小麥可以同時改良位于不同染色體區域的多個遺傳位點,包含抗性和品質等方面,從而在現代育種中具有優勢[12],提高小麥的品質和產量[11,13]。人工合成六倍體小麥的遺傳類型豐富,缺乏綜合的、定量的多性狀統計分析,育種家們對其優缺點信息掌握和利用不足,怎樣能夠針對性地利用人工合成六倍體小麥的有利性狀來改良普通栽培品種,提高其利用效率,就需要對不同性狀間的相互關系及材料間的遺傳多樣性進行大量的探索和分析[14]。故此,本研究對新引進的35份人工合成六倍體小麥的11個農藝性狀和8個品質性狀進行綜合分析,并進行聚類分析,了解這些材料的農藝性狀、品質參數和遺傳多樣性特征,明確其利用價值,為這批材料的篩選和利用提供理論依據,促進小麥種質資源創新和在黃淮麥區遺傳育種中的應用。

1 材料與方法

1.1 供試材料

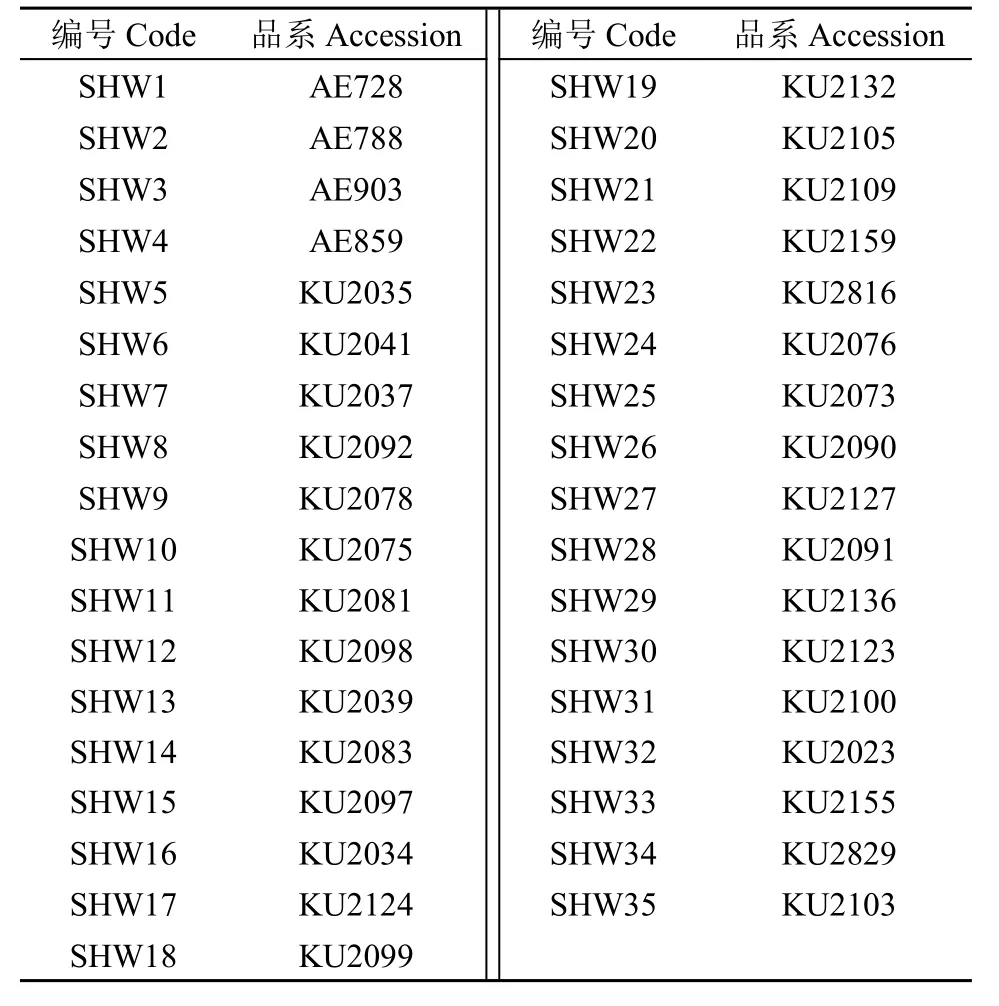

35份人工合成六倍體小麥(表1)引自國際玉米小麥改良中心,來源于四倍體小麥Langdon與35份不同的Ae.tauschii雜交后染色體加倍。

表1 試驗材料Table 1 Materials used in this study

1.2 試驗設計

試驗材料于2018-2019年在陜西省楊凌示范區西北農林科技大學旱區農業節水研究院的試驗田(108°24′E,37°24′N)進行初步篩選,于 2019-2020和2020-2021年連續2個小麥生長季種植于國家小麥產業技術體系駐馬店試驗站(114°12′E,32°35′N)。設置3次重復,行長2.00m,行距0.30m,株距0.10m,各材料每個重復種植4行,手工單粒點播,肥水管理與病蟲害防治同大田生產。

1.3 測定項目與方法

1.3.1 農藝性狀 于收獲前每個材料隨機選取10株,調查11個主要農藝性狀,包括株高(plant height,PH)、穗下節長(length of the first internodes under the spike,UIL)、穗下莖長(distance from spike to flag leaf ligule,DSL)、穗長(spike length,SL)、旗葉面積(flag leaf area,FLA)、單株分蘗數(tiller number per plant,TN)、穗粒數(grain number per spike,GNPS)、生物量(biomass per ten plant,BMPP)、收獲系數(harvest index,HI)、產量(biological yield per ten plant,GYPP)和千粒重(1000-kernel weight,TKW)。

1.3.2 籽粒品質性狀 籽粒收獲曬干后,用近紅外漫反射光譜分析儀(DA7200,瑞典)測定籽粒的8個品質性狀,包括水分含量(%)、蛋白含量(%)、面筋含量(%)、淀粉含量(%)、纖維素含量(%)、硬度、SDS沉降值(mL)和Zeleny沉降值(mL),每份材料每個重復測定5次。

1.4 數據處理

利用Excel計算各性狀的平均值、最大值、最小值、標準偏差、變異系數和多樣性指數。利用SPSS 26.0進行主成分分析,用RStudio進行聚類作圖,用SAS 9.2進行多重比較分析。

2 結果與分析

2.1 主要農藝和產量性狀特點及多樣性分析

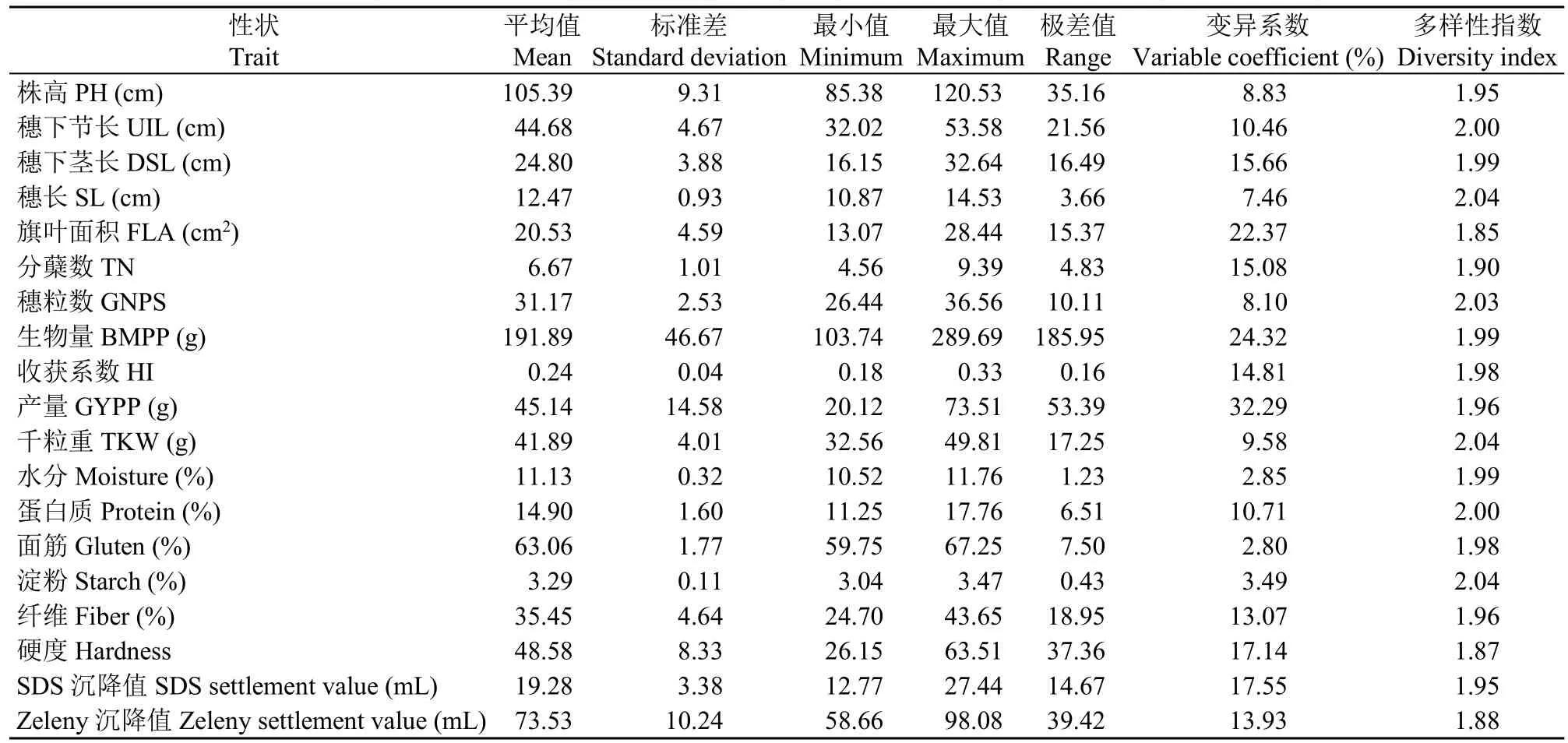

根據35份人工合成六倍體小麥材料的農藝和產量性狀(表2)進行多樣性分析,結果(表3)表明,11個性狀的變異系數為7.46%~32.29%,平均值為15.36%。穗長的變異系數最小,為7.46%,其中7個性狀的變異系數高于平均值,分別為產量(32.29%)、生物量(24.32%)、旗葉面積(22.37%)、穗下莖長(15.66%)。多樣性指數(H′)為1.85~2.04,平均值為1.98。其中旗葉面積的多樣性指數最小,為1.85,6個性狀的多樣性指數高于平均值,分別是千粒重、穗長、穗粒數、穗下節長、生物量和穗下莖長。以上結果表明這批人工合成六倍體小麥部分農藝和產量性狀的變異程度較大,遺傳類型豐富。穗下莖長、生物量和產量等性狀的變異較大,而千粒重、穗長和穗粒數等性狀的多樣性較為豐富。

表2 人工合成六倍體小麥2019-2020和2020-2021年的農藝和產量性狀均值Table 2 The mean values of agronomic and yield traits in synthetic hexaploid wheat lines in 2019-2020 and 2020-2021

表3 人工合成六倍體小麥主要農藝性狀、產量性狀、品質指標及多樣性指數Table 3 The main agronomic traits,yield traits,grain quality and diversity indexes of synthetic hexaploid wheat

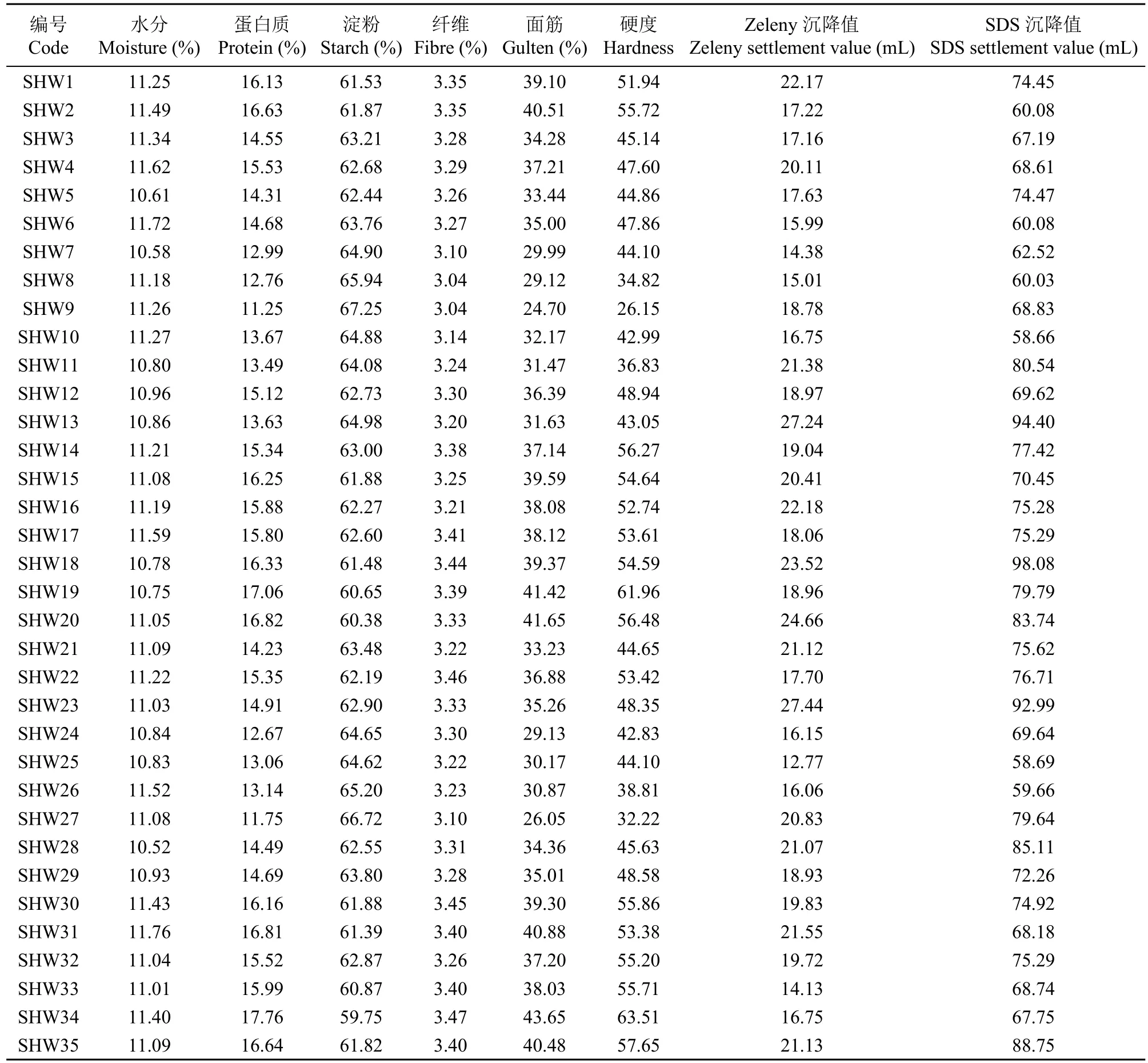

2.2 品質性狀特點及多樣性分析

根據材料的籽粒品質性狀(表4)進行多樣性分析,結果(表3)表明,8個性狀變異系數有所差異,范圍在2.80%~17.55%,平均值為10.19%。其中SDS(17.55%)、硬度(17.14%)、Zeleny(13.93%)、纖維(13.07%)和蛋白質(10.71%)的變異系數大于平均值,表明這批人工合成六倍體小麥材料在這5個性狀上存在明顯的差異。面筋含量的變異系數最小,為2.80%,其次是水分(2.85%)和淀粉(3.49%),說明這批人工合成六倍體小麥種質資源的這3個品質指標的變異程度較小。所有品質性狀的多樣性指數變化范圍為1.87~2.04,平均值為1.96,淀粉、蛋白質、水分和面筋的多樣性指數高于平均值,硬度的多樣性指數最低,除了硬度指標和Zeleny沉降值偏低,其余6個性狀的多樣性指數均高于或接近平均值。人工合成六倍體小麥的蛋白質含量較高,平均值為14.90%,變異系數是10.71%,多樣性指數是2.00;面筋含量的平均值是63.06%,變異系數和多樣性指數分別是2.80%和1.98。說明人工合成六倍體小麥整體的蛋白質和面筋含量較高。

表4 人工合成六倍體小麥在2019-2020和2020-2021年的籽粒品質性狀均值Table 4 The mean values of grain quality traits in synthetic hexaploid wheat lines in 2019-2020 and 2020-2021

2.3 主成分分析

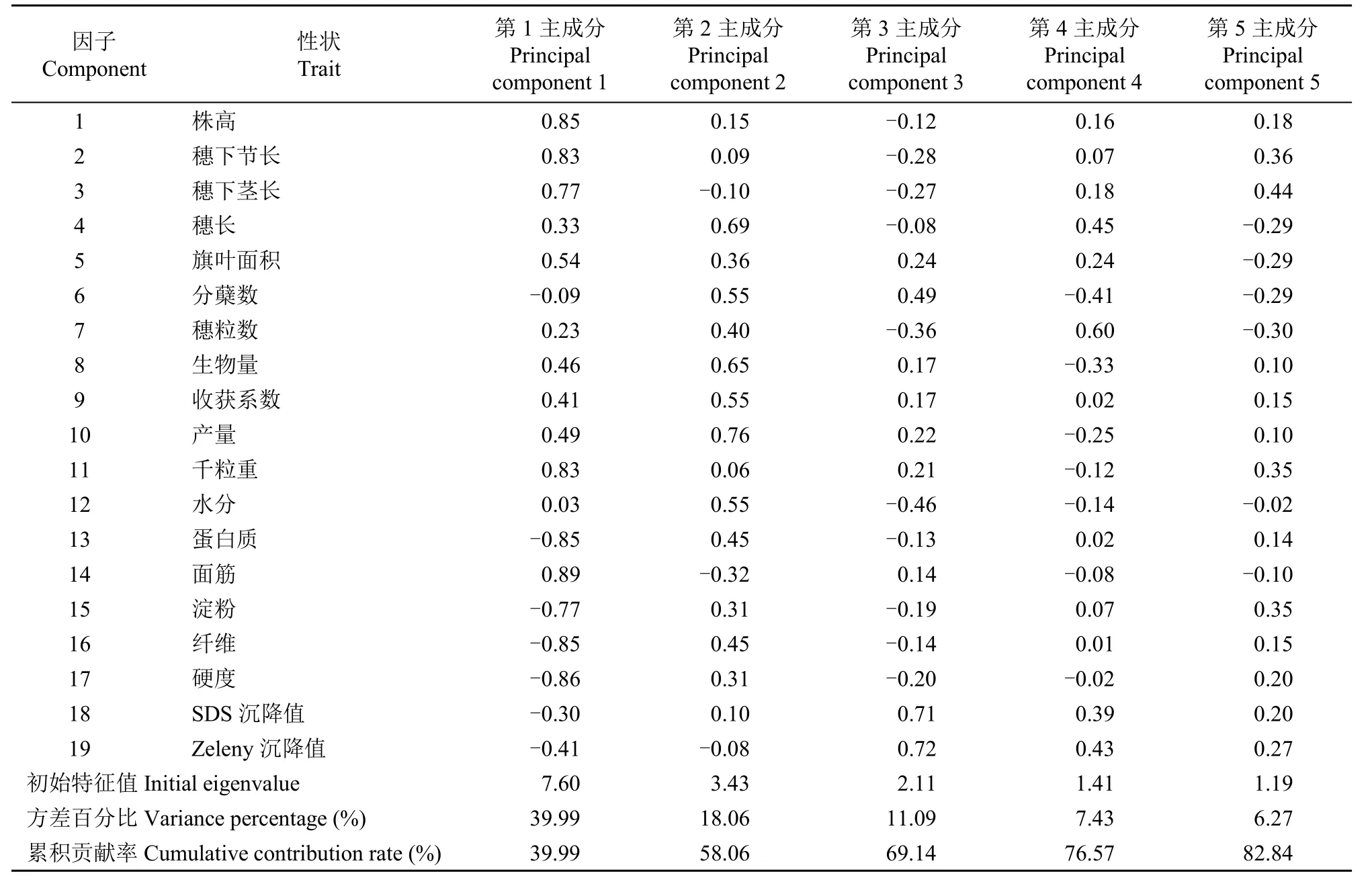

將供試材料的19個性狀進行降維因子分析,結果(表5)表明,前5個主成分所構成的信息量為總信息量的82.84%,其中前3個主成分的貢獻率達69.14%,反映了全部信息中的大部分信息。根據特征值和各主成分的貢獻率可以看出,第1主成分的特征值為7.60,貢獻率為39.99%,對應的特征向量以淀粉含量、株高、穗下節長、千粒重的正值和以蛋白質、面筋、硬度的負值影響較大;第2主成分的特征值為3.43,貢獻率為18.06%,對應的特征向量以產量最大(0.76),其次是穗長(0.69);第3主成分的特征值為2.11,貢獻率為11.09%,以SDS和Zeleny沉降值為主要值;第4主成分的特征值為1.41,貢獻率為7.43%,對應的特征向量以穗粒數最大,其次是穗長和分蘗數;第5主成分的特征值為1.19,貢獻率為6.27%,特征向量以穗下莖長最大(0.44)。

表5 人工合成六倍體小麥各主要性狀的主成分分析Table 5 Principal component analysis of main traits in synthetic hexaploid wheat

特征值與因子相互關系的碎石圖(圖1)從側面反映前5個主成分基本上代表了供試材料19個性狀的絕大部分信息。

圖1 主要性狀主成分的特征值與因子相互關系碎石圖Fig.1 Scree plot of correlation between eigenvalues of the principal components for main traits

2.4 聚類分析

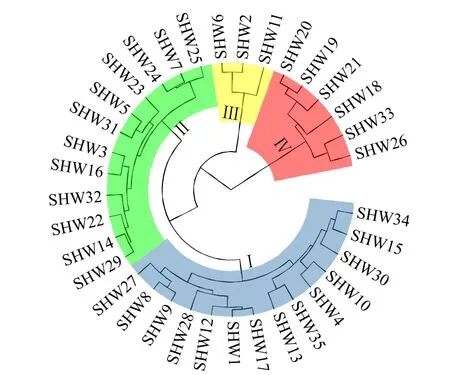

根據11個農藝及產量性狀和8個品質性狀對35份人工合成六倍體小麥材料進行聚類分析,可分為4個類群(圖2)。類群Ⅰ包含SHW1、SHW4、SHW8和SHW9等14個品系,占比40.00%;類群Ⅱ包含SHW3、SHW5、SHW7和SHW14等12個品系,占比34.29%;類群Ⅲ包含SHW2、SHW6和SHW11共3個品系,占比8.57%;類群Ⅳ包含SHW19、SHW20和SHW21等6個品系,占比17.14%。

圖2 基于農藝、產量性狀和品質指標對35份人工合成六倍體小麥的聚類分析Fig.2 Cluster diagram of 35 synthetic hexaploid wheats based on agronomic traits,yield traits and grain quality

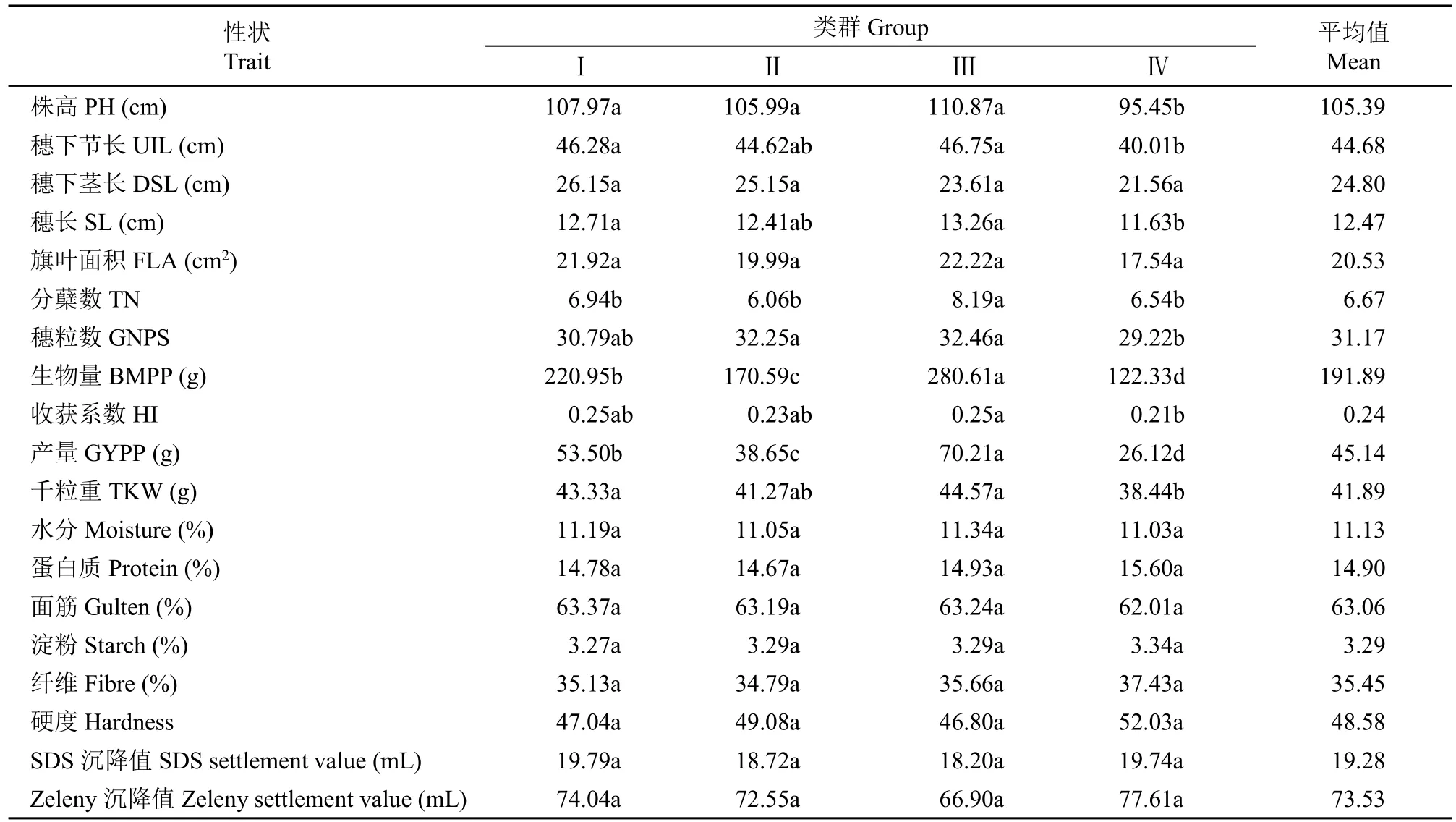

按照聚類結果對不同類群的性狀特點進行多重比較(表6),不同類群間的農藝和產量性狀差異較大,除穗下莖長和旗葉面積外,其他性狀間存在顯著性差異。品質性狀在各類群之間的差異不顯著。類群Ⅰ表現為穗下莖和面筋含量最高,淀粉含量最低,產量、生物量、千粒重和收獲系數相對較高。類群Ⅱ表現為蛋白質含量、淀粉含量和纖維含量最低,分蘗最少,產量和千粒重等相對較低。類群Ⅲ表現為株高、穗下節長、穗長、分蘗數、穗粒數、生物量、收獲系數、千粒重和產量最大,硬度、SDS和Zeleny沉降值最低。此類群的材料產量等相關性狀較好,但是株高相關指標是應用的不利因素。類群Ⅳ表現為農藝和產量性狀的株高、穗下節長、穗下莖長、穗長、旗葉面積、穗粒數、產量、千粒重和收獲系數,品質指標的水分含量、面筋含量最低。蛋白質含量、纖維含量、淀粉含量、硬度和Zeleny沉降值最高。因此,在資源的改良應用中,應根據不同類群中人工合成六倍體小麥材料的特征進行篩選利用。

表6 各類群性狀聚類的統計分析Table 6 Statistical analysis of traits of different groups

3 討論

3.1 人工合成麥的主要性狀特點

我國從CIMMYT引進了大量的人工合成六倍體小麥或衍生系,在抗病性、高分子量谷蛋白亞基組成及加工品質等方面做了一些初步研究[15-16]。蔣永超等[17]通過對春小麥種質資源與黑龍江省育成品種農藝性狀的遺傳多樣性分析表明,引進種質資源農藝性狀變異系數(20.61%)和多樣性指數(2.44)均高于黑龍江省小麥育成品種的平均值(17.91%和1.95)。本研究通過對35份人工合成小麥材料的主要性狀進行綜合評估,11個主要農藝和產量性狀的變異系數為7.46%~32.29%,平均值為15.36%,多樣性指數(H′)為1.85~2.04,平均值為1.98,遠高于張婷等[18]對263份黃淮麥區小麥品種株高、穗長、小穗數、穗粒數和千粒重5個主要性狀的變異范圍(4.21%~15.09%)。證明人工合成小麥材料的整體變異幅度較大,供試材料的遺傳多樣性高,與張帥等[19]研究發現的小麥農藝性狀的變異系數總體一致。人工合成小麥的籽粒品質優良,本試驗材料的蛋白質平均含量(14.90%)和面筋平均含量(63.06%)高于當前黃淮麥區的品種審定指標中的強筋標準,表明這批人工合成麥材料遺傳變異豐富,今后可嘗試在黃淮麥區的育種中加以利用,豐富現有資源的遺傳基礎。對于變異系數和遺傳多樣性指數較大的優良性狀,可以通過選擇目標親本等方法加以利用。

3.2 主成分分析的應用

在種質資源材料的評價方面因其農藝性狀較多、群體較大且各性狀間存在著或多或少的相關性,僅靠人工經驗根據表型直觀評選的難度較大,且會增大主觀性。主成分分析的方法可以在不損失或者很少損失原有信息的前提下,將較多的彼此相關的指標換算成新的個數較少的且彼此獨立的綜合指標,可以較為科學地對品系的綜合性狀進行評價,是小麥資源評價的有效方法[20]。莊萍萍等[21]對來自15個國家(地區)的81份波斯小麥進行了農藝性狀主成分分析,表明前4個主成分(分蘗因子、粒重因子、穗粒數因子和抽穗期因子)對變異的貢獻率達85.61%。本研究對35份人工合成六倍體小麥的主要性狀進行主成分分析,前5個主成分所構成的信息量為總信息量的82.84%,基本上代表了供試人工合成六倍體小麥資源的19個原始性狀指標的絕大部分信息。揭示了各主成分包含的性狀是相互聯系的,因此在育種工作中應根據育種目標充分考慮各農藝性狀之間的相互關系,加強對相應主成分因子的選擇。第1主成分對應了淀粉含量、株高、穗下節長、千粒重的正值和以蛋白質、面筋、硬度的負值影響較大;因此在考慮該成分對應的性狀時要結合利用目的來選擇材料,在選擇千粒重較大的材料時其品質可能受到負面影響。根據主成分分析的結果綜合考慮,這批材料應以穗下節長和穗長較長,小穗數和穗粒數較大,生物量、分蘗數和千粒重適度,收獲系數高為好。

3.3 聚類分析的應用

聚類分析在多種作物種質資源分類方面得到應用,對于科學評價材料優劣的真實性收到了較好的效果。通過聚類分析既可以看出類群間的相互關系,又可以了解類群內各品系的親疏遠近,且參與聚類分析的性狀越多越能綜合反映種質資源的實際情況[22-23]。聚類分析為小麥品種改良中的親本選擇提供了依據,可以根據育種目標選擇同類型的材料作為親本選配組合,以便發揮農藝性狀對小麥產量的最大作用。如武玉國等[5]通過聚類分析的方法對黃淮麥區175個品種進行聚類,共分為6類,證明黃淮冬麥區小麥材料的遺傳信息在品種間存在交流,可能是相鄰地區育種目標相似,資源材料交流較多,導致品種的地域性差異較小。陳國躍等[24]對96份人工合成六倍體小麥的醇溶蛋白進行聚類分析,劃分為4個類群,類群間的關系基本反映了合成雙二倍體的親緣關系。本研究中,對35份人工合成小麥進行聚類分析,不同類群間的多個性狀存在顯著差異,品質性狀類群間雖差異不顯著,但蛋白質含量、面筋含量和沉降值等均較高,表明這批人工合成六倍體小麥的品質性狀較為優良,可用作普通小麥品質性狀改良的種質資源。在這批人工合成六倍體小麥中可利用類群Ⅰ和Ⅲ對普通小麥進行農藝和產量性狀改良,利用類群Ⅳ對普通小麥的品質進行改良。

4 結論

35份人工合成六倍體小麥材料農藝和產量性狀的變異系數為7.46%~32.29%,平均值為15.36%;多樣性指數1.85~2.04,平均值為1.98。品質性狀的變異系數為2.80%~17.55%,平均值為10.19%;多樣性指數1.87~2.04,平均值為1.96。主成分分析表明,前5個主成分的信息量為總信息量的82.84%,反映了全部信息中的大部分。根據測定的11個農藝和產量性狀及8個品質性狀可將35份人工合成六倍體小麥分為4個類群,不同類群之間性狀存在差異。類群Ⅰ的穗下莖長、蛋白質和淀粉含量低,類群Ⅲ的產量及相關性狀高,類群Ⅳ的蛋白質含量、纖維含量、淀粉含量和硬度等指標高,可以根據各類群材料的特點針對性地加以利用。