歷史的真實與傳承的梯度

——浙江大學海寧國際校區教工活動中心設計解讀

陳 瑜 | Chen Yu

邱文曉 | Qiu Wenxiao

王 玥 | Wang Yue

在當代中國建筑師的本土建筑實踐中,傳承中國傳統建筑文化、表達中國傳統建筑意蘊一直是一個重要的議題,傳統建筑的現代繼承構成了中國建筑界最廣泛且持久的思潮[1]。而反思近百年中國特色現代建筑的探索歷程,由最初的將所有建筑都套上“大屋頂”的“中國固有式”到21世紀基于深度挖掘文化的多元創作的轉向證明了一點,那就是繼承傳統的方式不存在唯一解,中國悠久的歷史與建筑文化更是難以通過一個具象的造型來表達。從片斷的移植、形式的借鑒,到意向的提取、符號的運用,再到文化的隱喻與象征,在真實的歷史和真實的現代之間,存在著若干傳承的梯度。而采取何種手法表達和繼承歷史,取決于理性層面上項目應對的具體問題與需求,也取決于感性層面上本土文化被解讀與闡釋的方式,是一種“情理合一”的平衡設計過程[2]。

聚焦到校園建筑這一類型,近年來教育文化領域對傳統文化和精神回歸的呼吁不斷高漲[3],使繼承和表達傳統文化在校園建筑設計中的重要性愈加突出。浙江大學海寧國際校區教工活動中心項目(下簡稱“教工活動中心”)的設計正展現了傳統建筑現代繼承中的兩個不同的梯度(圖1)。教工活動中心由業主希望復建并作為多功能廳使用的浙江大學前身——求是書院,以及周圍新建的功能性建筑組團兩部分組成。兩部分面對的設計要求、環境和承載的文化意義不同,采取的傳承傳統的方式方法也各有區別。對于求是書院來說,采取何種策略在新環境中重塑求是書院這樣一座晚清古建筑,傳承浙大文化根源的同時滿足現代功能的要求,是其面對的主要問題。而對于組團內的其他建筑,則主要解決的是與復原的求是書院協調,并融入到其外部現代風格的校園環境中這一問題。

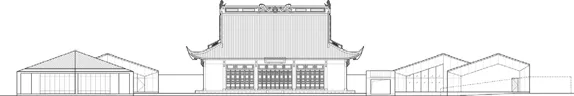

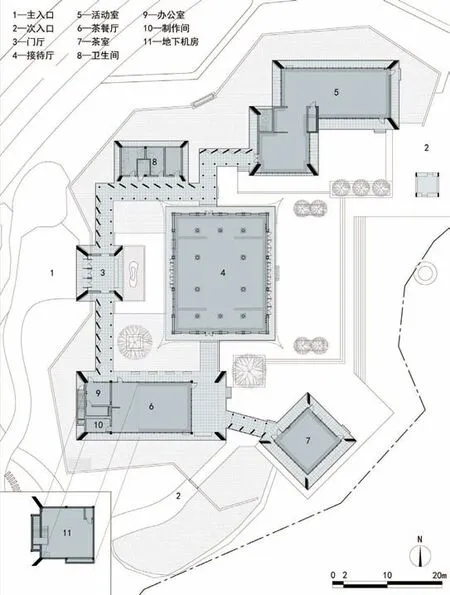

圖1 教工活動中心總平面圖

1 項目背景

浙江大學海寧國際校區是浙江大學與海寧市人民政府合作建設的與世界一流大學或領先學科無縫對接的高水平校區[4]。教工活動中心位于校區中心人工湖的西北側岸邊,總建筑面積為1512m2。地上為一層,局部地下室117m2。其功能為服務教工的文化娛樂、交流、體育健身設施等。其中多功能廳為復原的求是書院古建筑,其余部分為新建建筑(圖2)。

圖2 教工活動中心組團全貌

2 形制復原——求是書院重建設計策略

求是書院作為浙江大學的前身,創辦于1897年,是一所以培養新式人才為己任的新式學堂[5]。從物質層面看,求是書院是浙江大學最初的教學空間所在,浙江大學最初成立時也選擇了求是書院的舊址作為其校址;從精神層面看,浙江大學的學校精神“求是精神”也發源于求是書院[6]。可以說,求是書院這座古建筑是承載浙江大學歷史文化的標志性物質空間載體和代表性精神符號,在新校區中重建求是書院起著延續浙大文化根源的重要作用。

文化要素的傳遞要求物質載體具有一定的真實性和可識別性,若重建的建筑與求是書院的原狀差別過大,則會使人難以輕易識別這一符號,將其作為普通仿古建筑對待,進一步影響分校區精神文化內核的構建和新老校區間根源性聯系的形成。而教工活動中心的設計任務又要求建筑承載一定的使用功能,若建筑完全按照原狀重建,則不能滿足日常使用對其環境舒適度、無障礙等方面的要求。因此,設計采取了對真實形制進行復原,而對部分不影響外觀形象傳達的部分,則應用現代的技術手段予以改進的設計策略。

2.1 真實形制的復原

對建筑真實形制的復原即基于真實可靠的文獻資料和實物資料進行重建[7],盡可能地還原古建筑的真實形制。與多數重建的古建筑不同的是,建于清光緒年間的求是書院雖歷經多次修繕改建、構件的替換和改動,但其原始建筑現今仍完整存在,位于杭州大學路原浙江省中醫學院內,而且是浙江省級文物保護單位。

原始建筑的存在為重建提供了真實可測的完整數據信息。本次求是書院的重建工程依此建筑原樣,在建筑的大木形制、尺寸高度、構造做法上都對原主殿進行了1∶1的重建。建筑整體為七架抬梁式木結構建筑,面闊五間,進深四間,通面寬24.44m。屋頂形式為單檐歇山頂,檐口高度4.96m,屋脊標高13.075m。建筑殿身四周施石質方柱(圖3)。

圖3 教工活動中心東立面圖

2.2 現代技術的應用

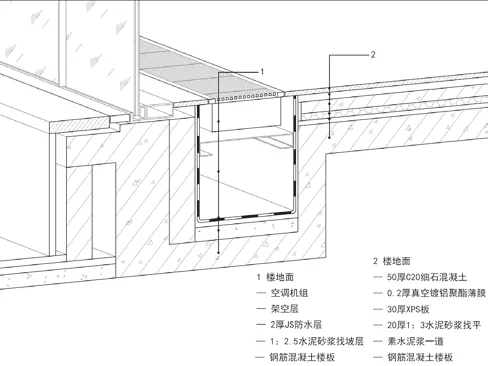

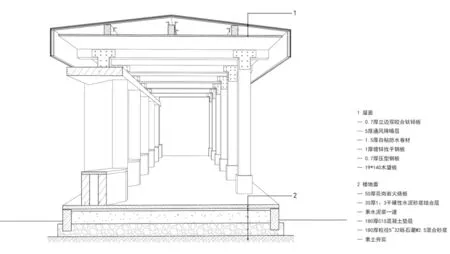

為了滿足現代使用中節能、無障礙等方面的客觀需要,重建的求是書院對局部不影響整體形象傳達的落后工藝做法,應用了現代的手段進行了改進。如在屋面的構造做法上,在原構造的基礎上加做了50厚的泡沫玻璃保溫層;門、窗采用鋁合金仿傳統風格制作,并使用了節能保溫的Low-E中空玻璃,這些均大大改善了建筑整體的熱工性能。此外,多功能廳的現代使用功能需要建筑配備空調系統。在這方面,設計創新地采用了下送風的中央空調模式,通過在地板下做凈高500的通風夾層實現送風,從而最大程度地保護了復建建筑的原貌及木結構屋頂的美觀(圖4~5)。

圖4 求是書院地板通風夾層構造做法

圖5 求是書院室內效果

3 現代轉譯——外圍建筑組團設計策略

為了凸顯求是書院作為浙江大學文化根源的地位,重建的求是書院主殿被置于整個建筑組團的中心位置,坐西面東,濱水布置。剩余部分按功能分為大小各異的建筑單體圍繞在求是書院的外部,彼此之間進行一定的連接,共同構成一個整體的建筑組團。自然地,外圍建筑組團在空間上承擔了連接古建筑樣式的求是書院與外圍現代風貌的其他校園建筑的作用。如何向內呼應傳統,向外融入現代,是外圍建筑組團設計面臨的關鍵問題(圖6~7)。

圖6 校園整體環境中的教工活動中心

圖7 求是書院與外圍建筑組團的對話

因此,外圍建筑組團在總的設計策略上,選擇了現代轉譯的手法,用現代的材料——混凝土和玻璃、現代的技術——膠合板木梁、現代的造型手法——精確的幾何折面造型,對傳統建筑的空間組織模式和造型特征進行轉譯和表達,從而創造出具有傳統建筑神韻的現代建筑(圖6)。具體來看,以現代手法轉譯傳統建筑又通過總體布局、單體造型、細部做法三個層面的處理得以實現。

3.1 以院落和游廊為核心的總體布局

中國傳統建筑的平面多是借由院落進行組織的[8],院落通常占據組團核心,串聯起空間的其他要素并形成整體秩序[9]。在總體布局上,借助居于中心的院落及自由布置的院落——園林的布局手法,可以迅速建立起經典的中式空間系統,使整個建筑組團初步具備傳統的“神韻”。

項目整體呈中國傳統院落式布局,局部也借鑒了園林建筑靈活自由的特點。求是書院居于核心,濱水布置,外圍建筑組團在其西、南、北三面圍繞展開(圖8)。

圖8 教工活動中心平面布局

整個組團按照功能劃分為5個主要的建筑單體,之間由游廊相連。作為主入口的門廳體塊位于建筑西側,靠近主要道路方向。體塊沿求是書院的中軸線對稱,從而構建起入口—門廳—書院—湖邊的貫穿東西的組團主軸線。門廳南北兩側分別布置了衛生間體塊和茶餐廳體塊,并通過半室外的游廊連接,與書院體塊共同圍合成建筑組團的核心庭院空間(圖8)。庭院呈方形,中間設一水池,水池中有假山,進一步增加了庭院的中式氣質(圖9)。

圖9 教工活動中心核心庭院

在組團的西側,三個體塊與書院一起圍合庭院,空間較為方整,整體呈現出中式合院布局。而在組團的東側,為了順應東部不規則展開的中心湖湖岸,組團的體塊布置也更為自由,出現了體塊的穿插組合(東北側活動室體塊)和扭轉(東南側茶室體塊),與其相連的游廊也隨之產生了轉向和折角(圖10)。各建筑單體的造型有的像亭、有的像軒,加上將其串聯的廊,使空間有如江南園林,起承轉合,步移景異。

圖10 教工活動中心游廊空間

以游廊相連的外圍建筑組團,向內與求是書院圍合院落,向外又與沿道路展開的彎折圍墻之間,形成了形態自由、開合有致的“背巷”空間。此舉豐富了整個建筑組團的空間,形成了外部道路—圍墻—背巷—活動空間—庭院—書院的空間層次。在西側,活動中心組團得以一定程度地區隔于嘈雜的外部環境;在東側,開敞的游廊和院落又使組團融入到環湖步行系統中。

3.2 現代手法傳譯傳統的單體造型

在總圖設計中,建筑化整為零,按功能劃分為了幾個相對獨立的體量。在單體的處理上,使用了現代的建筑處理手法來對傳統建筑進行轉譯,使其兼具現代建筑的形式和傳統建筑的神韻,從而完成由求是書院到校園空間的過渡。而以現代手法詮釋傳統建筑,主要通過對形態、尺度、色彩三個方面的轉譯而實現。

首先,外圍建筑組團在形態上采用了雙坡頂(局部四角攢尖頂)的造型。作為建筑第五立面的屋頂是中國建筑最具魅力的要素[10],而雙坡頂又是中國傳統建筑屋頂形式中最常見的一種。設計中保留了雙坡這一屋面走向,而采用了更為現代的幾何折面手法進行表達。這種基于約定俗成的建筑符號的創新具備相當程度的可理解性,便于引起參觀者的審美共鳴[11]。屋面由內收的屋面瓦部分和外周的混凝土部分組成(圖11)。從山面看,屋面的雙坡與豎向的墻體連接在一起,成為一個整體的混凝土折面。折面寬度2~3m,形成極具控制力的立面造型符號。折面的內側向屋內收,增加造型立體感的同時在建筑平面的四角形成了45°的斜墻,一定程度地突破了傳統建筑全部正交的平面構成邏輯。45°的斜墻不僅在每個單體中均有應用,也被用在了游廊的分隔墻體和座椅中,使建筑組團更具整體性。

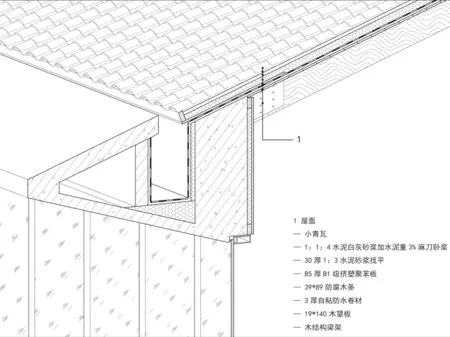

圖11 外圍建筑組團屋角做法

其次,外圍建筑組團各個單體在平面長度、寬度、屋頂高度等基本尺度上與我國傳統合院、園林中的單體尺度保持了基本一致,而略小于組團核心的求是書院。位于西南角的茶餐廳體量最大,約12.6m×27.3m;而西側門廳體量最小,約10.5m×8.4m。建筑兩側檐口標高分別控制在2.9m和3.0m;屋脊標高根據平面進深不同為5.0~6.0m。建筑組團屋面坡度平緩,襯托了中央求是書院高聳的大屋頂。此外,組團的核心院落空間的高寬比也與中國傳統院落保持了一致,約為1:2。

最后,外圍建筑組團在色彩組合上也具有一定的傳統韻味。灰色清水混凝土墻面與小青瓦的搭配模擬了傳統江南建筑粉墻黛瓦的色彩,而木質柱廊、墻面的點綴也呼應了傳統建筑的大木構架與小木裝修。

3.3 簡潔清晰的現代細部做法

外圍建筑組團的細部構造是簡潔而清晰的。建筑內屋架采用膠合板木梁,通過鋼板構件連接在一起;游廊則采用鋅板、木框架與金屬連接件的組合(圖12)。立面除清水混凝土折面外,大量采用了玻璃幕墻系統,玻璃之間使用簡潔的金屬百頁及中灰色鋁合金飾面板分隔。各個結構構件、構成要素之間關系明確,形式清晰,傳達出純凈、實用、美觀、工業、理性、創新的現代建筑特征。

圖12 外圍建筑組團廊道做法

結語

建筑本身充滿著復雜性和矛盾性,新與舊、傳統與現代、地域性與國際化常常多元共存,并在設計過程中取得某種平衡[12]。從精準復原唐朝建筑的梁思成之揚州鑒真和尚紀念堂到以現代材料表現唐風的張錦秋之陜西歷史博物館;從中式裝飾紋樣表達民族風格的北京人民大會堂到以現代抽象語言隱喻粉墻黛瓦的程泰寧之杭州城站火車站;從向鄉土營建方式學習的王澍之中國美院象山校區到MAD以抽象曲面表達“山水城市”思想的哈爾濱大劇院,一代又一代的中國建筑師們在設計中不斷探索著將中國傳統建筑意蘊融入到現代建筑創作中的途徑。這些作品都基于對中國文化的深刻理解和深度挖掘,超越了表面的形式模仿而探索建筑的核心問題,但其運用的設計手法和表達方式卻各不相同,呈現出多元化的梯度創新探索。在浙江大學海寧國際校區教工活動中心的項目實踐中,設計師通過形制復原和現代轉譯兩個梯度的設計策略,對浙江大學的前身——求是書院進行了形制真實同時滿足現代使用需求的重建,并在外圍組團中完成了對傳統建筑空間和造型的轉譯表達。希望以此項目設計和建成過程的經驗,為傳統建筑的現代繼承之探索略盡綿薄之力。

資料來源:

圖3~5、8、11~12:作者自繪;

圖1~2、6~7、9~10:趙強拍攝。