從技術技能走向綜合能力培養的教學實踐

——以城市設計課程教學為例

杜 佳 | Du Jia

王佳蕾 | Wang Jialei

楊鈞月 | Yang Junyue

趙愛克 | Zhao Aike

1 背景介紹

MIT發布的《全球一流工程教育現狀》報告指出:工程教育進入了快速和根本性變革時期[1]。在教育部的“新工科”建設復旦共識中,明確“世界各國高等工程教育改革發展已經站在新的歷史起點;世界高等工程教育面臨新機遇、新挑戰;我國高校要加快建設和發展新工科”[2]。“新工科”近年的建設發展中,不僅包括了以互聯網和工業智能為核心的新工科專業,也包括對“傳統工科”在內的工程教育新要求,“要幫助學生建立多學科交叉的意識,養成在多學科空間觀察、思考問題的習慣……于學生而言,不能只是專注于‘知識’,還要意識到存在哪些問題。”[3]等。而在2019年教育部關于一流本科課程建設的實施意見中明確提出建設課程的基本原則包括“提升高階性……培養學生解決復雜問題的綜合能力和高級思維……課程內容強調廣度和深度……增加挑戰度,增加研究性、創新性、綜合性內容……嚴格考核考試評價”[4]等。綜上,在全球新的科技革命和產業革命時代背景下,新時代的工程教育更加注重人才培養的綜合性、創新性和實踐性。城鄉規劃專業作為工學一級學科,同樣需要教育教學的創新,培養具有解決復雜問題能力、綜合實踐能力突出的工程專業人才。本文以城市設計課程教學為例,通過構建以學生為主體的教學模式和過程,實現從技術技能培養向綜合能力培養的轉變。

本校城市設計課程實踐開設于大學四年級的城鄉規劃設計課中,為本專業核心必修課程,課程的教學目的是通過本課程的教學,使學生掌握城市設計原理、方法,掌握城市設計的基本技能,能夠從事城市設計實踐和研究工作,并有創造性的思考和探索。學生此前已具備一定的設計技能和各類軟件使用基礎,因此本課程更多需要通過教學設計使學生從技能訓練到學會運用多元視角探索并解決存量空間提升優化過程中的復雜問題。

2 以學生為中心的教學環節設計

2.1 三階段教學流程

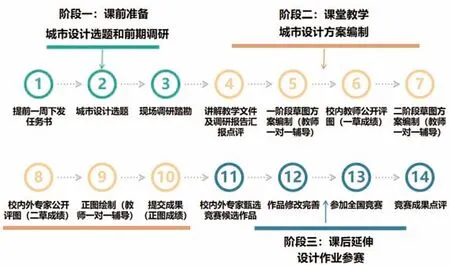

階段一前期準備主要內容是城市設計選題和前期調研;階段二課堂設計實踐主要內容是城市設計方案編制,圍繞規劃設計任務書要求,解決前期調研提出的現狀問題,落實前期提出的規劃設計理念、策略;階段三課后延伸主要內容為設計作業參賽,在期末提交的最終成果里,通過校內外專家投票甄選的方法,選出三份優秀學生作業進一步修改完善后參與全國競賽(圖1)。

圖1 三階段總體教學流程

2.2 五項任務驅動

將整個教學目標拆解為階段性任務,并且這些任務均以學生為中心,包括任務1——自主選題、任務2——現場踏勘及調研報告、任務3——一草方案、任務4——二草方案、任務5——正圖方案。

任務1——自主選題:課題開始之前,與通常由老師直接選定1~2個地塊作為設計基地不同,近年本課程指導老師嘗試讓學生自主選擇符合任務書要求的城市地塊。學生在具有國家注冊城鄉規劃師資格的指導老師指導下開展自主選題工作,選題要求所選設計地塊均為現實城市中各城區地塊,具有突出的地域自然特征或人文特征。以本校2019年—2020年春季學期城市設計實踐課程為例,學生自主選擇的設計基地達到15塊,涉及省內城市5個。一方面保證了地塊的多樣性,間接促進了方案成果的多樣性;另一方面由于是自主選題,會調動起學生更加充沛的熱情和好奇心去探索研究。

任務2——現場調研及調查研究報告任務:要求學生自組3~5人團隊,擬出調研計劃和提綱,以小組為單位,利用周日等課外時間展開地塊實地踏勘調研和資料收集工作,內容包括地塊區位、地形地貌、交通現狀、現狀用地功能、現狀建筑、自然景觀特征、區域人文背景、地域背景、經濟背景、歷史背景等條件、人的活動特征等。要求注意數據收集、問卷訪談等定量、定性相結合的調研方式的運用,鼓勵加入大數據、GIS等調研方法,鼓勵多樣化的可視化數據表達。以小組為單位完成5000字以上圖文并茂的調查研究報告一份,除地塊現狀分析外,還要求包括案例學習分析以及現存問題梳理總結、SWOT分析,提出初步的城市設計理念、策略框架。調研報告階段結束進行小組匯報,指導老師給予成績。該階段任務有較強的研究性質,只有深刻理解所選地塊,才能針對性地解決問題。經過近年的訓練,本專業學生的調查研究能力、發現與梳理問題、深入思考的能力均有了較大的提高。以組為單位的調查研究,也培養了學生的團隊合作能力。

任務3——一草方案編制:學生以2人小組為單位進入城市設計方案實操階段。方案繪制以學生課下進行為主,課堂時間則由指導老師輪流對以繪制的草圖進行一對一輔導,探討方案的合理性、規范性。一草圖紙是對現狀問題及前期提出的城市設計框架及理念的初步落實,方案編制強調結合地方社會經濟自然地理特征,彰顯城市地域特征、民族特色和時代風貌、回應前期調研報告總結的問題與特征。一草方案包含道路交通規劃圖、空間結構規劃圖、功能規劃圖紙以及概念性總平面方案等。一草方案完成后進行公開評圖,并由指導老師評定成績。除專業技能外,進一步強化了學生表達、溝通、匯報的能力。

任務4——二草方案編制:二草方案主要為方案深入階段,要求能檢討一草中存在的問題,在深入現狀分析的基礎上對原有設計思路進行適當修正的基礎上,進行方案深入設計完善。二草圖強調城鄉規劃專業中城市設計的特點,突出和細化空間管制的要素,在深化確定總平面方案的基礎之上,完善規劃設計總平面圖和主要沿街立面及天際輪廓線,重點(核心)地段及城市環境要素規劃設計,深入表達空間管制的各規劃分析圖等。二草方案完成后進行公開評圖,指導老師給予成績。

任務5——正圖方案階段:正圖階段要求能對設計方案最終細化完善,確定總體布局,完成外部環境設計和深化,鳥瞰圖及節點透視等,查驗有關技術經濟指標,完成設計任務書要求的所有圖紙的電腦繪制與表達,并進行排版提交。方案完成后進行公開評圖由全年級指導老師共同給予期末正圖成績。

3 強化綜合能力提升的教學方法

3.1 引入學科競賽,激發學生競爭意識和拼搏精神

近年來,教學過程對接全國高等學校城鄉規劃學科專業指導委員會城市設計作業競賽以及學科內其他大學生城市設計競賽。本校將大學四年級春季學期開設的城市設計課程與競賽對接,在課程前向學生下發任務書,任務書依據課程要求同時結合擬參加的城市設計競賽通告編寫而成。設計任務書中對城市設計課程的教學目的、需掌握的基本概念與規劃設計原理、課題基地選取要求、規劃設計要求、成果要求、規劃設計進度要求、成績構成、參考資料及評分標準均進行了清晰的說明。課程結束后,從期末成果中,選出優秀學生作業進一步參與全國競賽。并于同年競賽評選結果發布后,組織一次優秀競賽成果點評活動。

3.2 培養解決復雜問題的綜合能力和高級思維

除理論教學,設計階段一對一指導之外,教學模式從“以教師教為中心”向“以學生學為中心”轉變,教師更多是“支持者”,提供幫助支持、引導和點評探討。通過研究型教學、翻轉課堂、研討式教學、公開評圖等教學方法和手段,引導學生自主學習,師生及校內外專家共同的“頭腦風暴”大大提高了學生綜合分析能力和解決問題的能力。

研究型教學:在方案的前期調研和方案實操過程中,強調研究能力的培養。在前期調研中,鼓勵引導多種研究方法的運用,要求調研報告數據翔實、定性與定量結合,圖文并茂,對基地現狀特征和問題的分析結論可靠,有理有據,具有針對性和思考深度。近年來,除本專業學生常用的實地觀察法、拍照記錄、3D模型模擬、作圖分析等方法外,指導學生廣泛采用文獻閱讀、問卷調研、訪談、GIS數據分析、熱力地圖、統計與分析等多種的研究方法。而在設計方案的形成過程中,指導老師強調設計目的是通過城市設計手段解決城市問題,提升城市品質。要求方案生成遵循發現問題、提出策略、解決問題的邏輯。因此,學生的方案通常以問題為切入點,通過設計手段研究問題的解決方案。近年學生關注地塊包括歷史文化街區、老工業區遺址、城鄉結合部、充滿市井風味的老街區等,引導學生于方案中尊重當地社會經濟自然地理特征,彰顯城市地域特征、歷史特征、人文精神、民族特色和時代風貌。培養了學生收集資料、分析資料的能力,廣博的視野,人文關懷和思考辨析的能力。

翻轉課堂:在調研報告匯報、理論學習、案例研討、相關規范標準綜述、一草二草方案匯報、公開評圖等環節,均要求學生課前進行相關資料和PPT準備,課上隨機抽取小組,以10~15min一組上臺講授,其他同學與老師作為聽眾,講述完成后教師點評、臺下學生提問。除專業知識本身的點評外,指導教師也會對學生講述過程中語言的組織、匯報時間的控制、邏輯架構等提出建議和意見,引導學生在一次次鍛煉中,不僅提升專業能力,同時提高表達能力和溝通能力。促進學生自發去收集和學習知識,同時也大大提高了學生的自信心。

研討式教學:研討式教學其實貫穿了整門課程全教學環節,從教學伊始學生在教師指導下自主選擇設計地塊,到調研報告編寫及匯報,案例研討,方案實操及匯報,都是以任務和問題為驅動,學生自行查閱資料動手準備相關內容,表達自己的觀點看法及思考,再通過研究討論一步步促進思考、反復推演步步推進設計方案深度。在這個過程中,學生始終是學習行為的主人,占據課堂主體地位;老師的工作,更多是引導、啟發、提問、發掘、最大程度地激發出學生的潛能,并控制教學總體進度。在實際教學過程中,這樣的方法對于已經有著較完整專業知識體系的大四同學而言,是較為合適的。給予他們獨立思考、勇于探索和創新的彈性空間,師生和諧共進、教學相長。而學生也常常通過自我探索給予指導教師驚喜的反饋。

公開評圖:一草草圖階段及二草草圖階段按任務書相應要求深度和內容完成后,將各個班所有草圖掛在學院公共評圖區軟木板上,邀請各班城市設計課程指導老師以及校內外專家共同進行公開評圖,指出優點缺點不足及錯誤,提出改進的措施方法等,所有同學在場旁聽。方案的形成是一個反復推演的過程,反復琢磨推敲修改才能有方案的不斷進步,公開評圖過程中,不同老師和專家所給出的建議可以促使多樣性的思考和思維碰撞的火花;幾個班同學可以互相交流學習吸取經驗教訓等,形成你追我趕的教學氛圍。

3.3 強調學習過程的多節點的考評機制

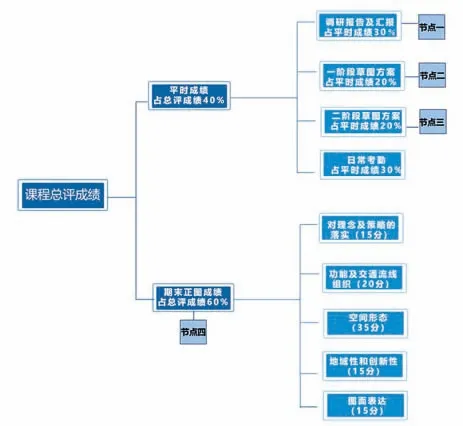

目標導向,科學設計分階段分節點成績評價。隨著教學進程不同階段,給予四個節點的評分,四大評分節點分別為:節點一 ——調研報告及匯報成績、節點二——一階段草方案成績、節點三——二階段草圖方案成績、節點四——正圖成果成績。期末時將上述成績按約定比例構成城市設計課程總評成績。節點式評價強調過程,使教學環節得以把控,在教學過程中促使學生形成階段性成果,培養了學生時間意識,工作學習內容整體把控和按計劃完成的能力(圖2)。

圖2 課程總評成績構成

結語

近年來,通過該課程的學習,學生作業參加全國性、省部級大學生城市設計競賽榮獲各類獎項二十余次。部分優秀成果反饋給當地政府城市建設主管部門作為咨詢建議。近兩年本門課程學生總評成績優良率在50%以上。

教學實踐證明,城市設計實踐課程與全國性城市設計競賽的對接使學生思考問題和視野保持與學科關注前沿同步,開闊了學生的眼界、更激發了學生的競爭意識和努力拼搏的精神;階段性任務驅動和節點式評價強調以學生為主體的學習過程,教學環節得以把控,保證學生持續性的專注投入;而貫穿于調研階段和方案階段的研究型教學、團隊合作、翻轉課堂、研討式教學、公開評圖、一對一輔導等教學方法和手段,引導學生化被動為主動。學生除提高了工程設計能力、繪圖技能,更強化了分析與研究能力、深度思考能力、合作能力與團隊精神、表達與溝通能力、社會責任感和人文素養;也大大激發了學生主動思考、積極探索、勇于創造的精神。總的來說,經過以學生為主體的城市設計實踐課程教學模式的構建,較好地提高了學生的綜合能力。