城市形態對濱江綠地步行可達性的影響研究

——以上海虹口與楊浦濱江為例

朱瑞琳 | Zhu Ruilin

李泓岍 | Li Hongqian

張德順 | Zhang Deshun

1 研究背景與目的

可達性是評價城市綠色空間合理布局、公平使用的重要指標之一[1]。目前城市綠地可達性的研究可大致分為兩類,一是在城市尺度上,通過綠地服務面積比或人口比等指標判斷綠地的空間布局狀況和整體可達性水平;二是在此基礎上進一步從不同使用人群者層面考慮綠地空間布局的合理性和使用的公平性[2]。總體而言,現有的城市綠地可達性研究大多在城市尺度下展開,評價指標較單一,評價方法多數為基于GIS平臺的可達性評價模型,缺少對多種指標的量化整合。

城市形態學(Urban Morphology)近年出現的一系列量化分析手段為精確研究濱江綠地步行可達性提供了技術基礎[3]。城市形態的系統研究始于19世紀初[4],在1996年正式形成了從狹義到廣義、相對統一的三種概念[5]。本文關注的是狹義概念——城市具體的實體空間和物質形態,物質形態如何影響市民從腹地步行至濱水綠地的可達性。楊春俠等人在2018年以蘇州河河口5分鐘步行范圍內的街區為研究范圍,從街道、地塊、建筑和街廓四個層級,分析了城市形態對步行活動的影響,并從步行支持出發提出優化策略[6]。

黃浦江沿岸空間的升級改造是上海城市發展歷程的縮影,自2002年啟動兩岸綜合開發,至2017年底,已基本實現從楊浦大橋到徐浦大橋45km濱江公共空間貫通開放。《黃浦江沿岸地區建設規劃(2018—2035)》從公共空間角度提出,要實現更大程度的濱水空間開放,加強濱江景觀生態空間向腹地滲透,形成完整的濱水公共空間網絡,岸線輻射腹地進深約2~5km[7]。在此目標指導下,有必要關注和研究濱江綠地及其周邊城市空間。

本文以虹口和楊浦濱江為研究對象,構建“基于城市形態的濱水步行可達性評價方法”,通過比較基于城市形態的“設計可達性”和基于實時熱力圖的“實際可達性”,揭示影響濱水綠地可達性的關鍵城市形態要素,補充街區尺度下的城市綠地可達性的研究,為空間形態優化和濱江城市開發提供參考。

2 研究對象

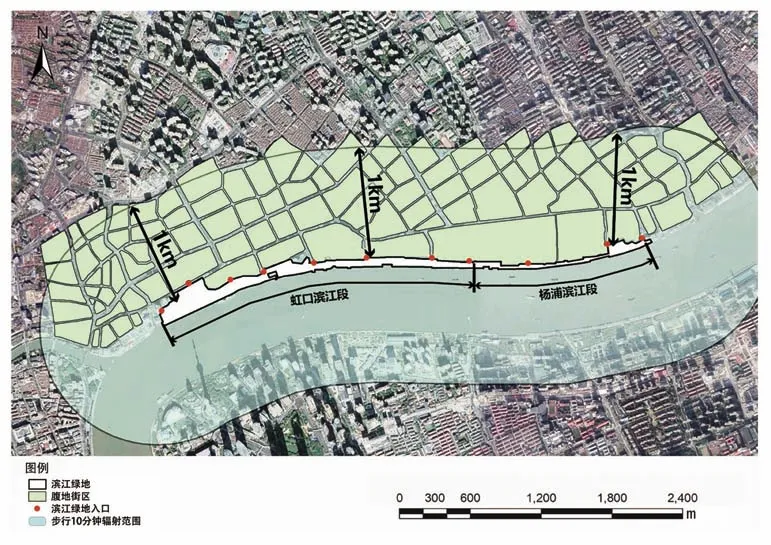

選取上海市虹口至楊浦濱江共4km的濱江綠地及其10分鐘步行距離(1km)內的99個腹地街區為研究對象(圖1)。濱江綠地西起虹口區上海港國際客運中心,東至楊浦區濱江國際廣場。該濱江區段周邊局部區域隨著黃埔濱江公共空間的升級改造進行了更新,新舊城市形態共存[8]。豐富的城市形態要素有助于揭示其對濱江綠地可達性的影響。

圖1 研究對象

3 研究方法與模型構建

3.1 研究方法

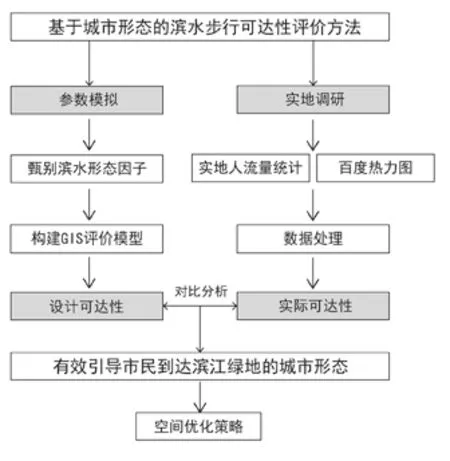

通過以下三步構建“基于城市形態的濱水步行可達性評價方法”(圖2):①梳理文獻,選取表征城市形態的重要指標,建立評價模型,計算“設計可達性”;②實地調研結合百度熱力圖,經ArcGIS10.6處理后得到“實際可達性”;③對比“設計可達性”和“實際可達性”,分析結果一致或差異的空間,明確影響濱水可達性的重要城市形態因子,對可達性差的現狀空間提出優化策略和建議[9-10]。

圖2 研究框架

3.2 基于城市形態指標計算的步行系統“設計可達性”

通過閱讀文獻,梳理出與步行可達性相關的城市形態(表1):“街道—街廓—建筑”3個層級下的5個空間形態因子,分為1、3、5、7、9五個等級進行賦值。

表1 城市形態指標及評分標準

(1)街道

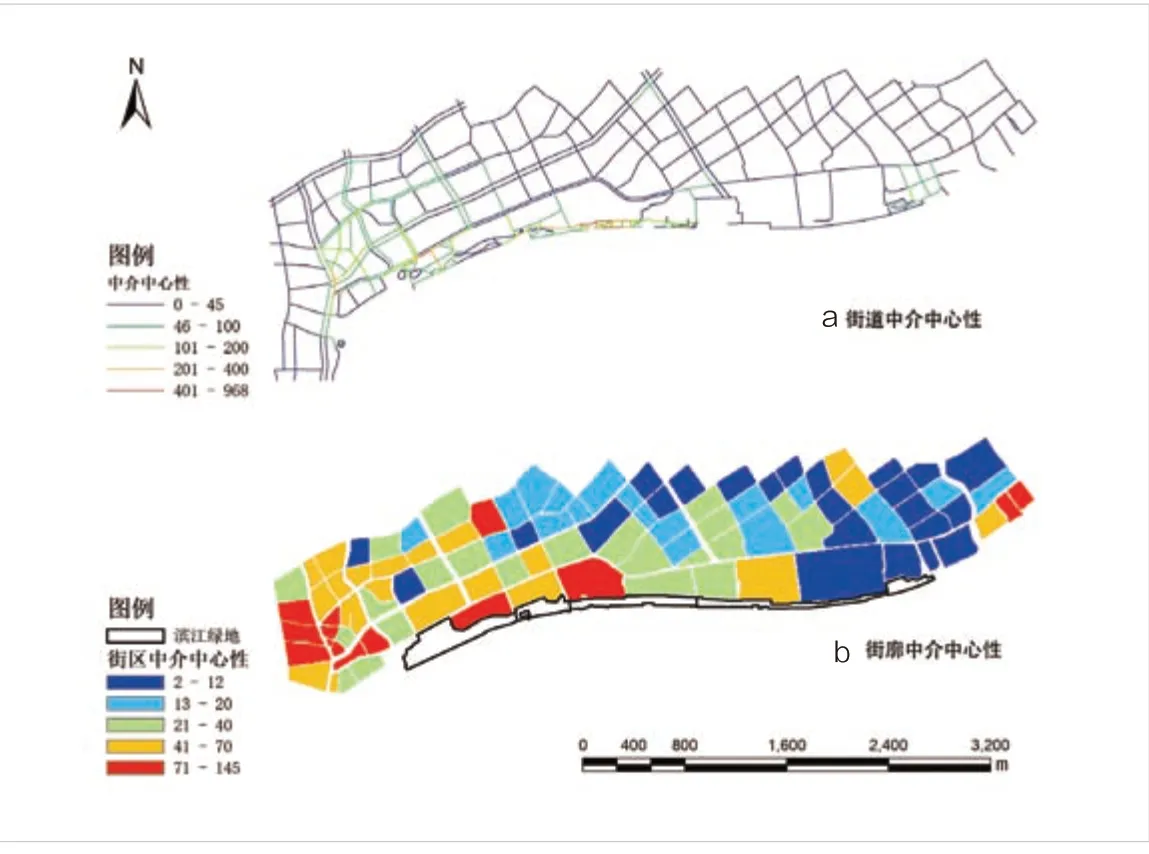

街道體系和河流構成了濱水城市的形態骨骼[7],連接城市與濱江區域,是人通行的主要載體。中介中心性(Betweenness)指標反映行人在路段上穿越性運動活動的潛力,衡量街道的可達性[11]。以虹口與楊浦濱江城市路網為對象,通過ArcGIS10.6的sDNA插件,采用歐式角度(Euclidean Angular),分析半徑設為800m,結果如圖3a。為了后面與街廓和建筑準則層的分析與比較,根據距離衰減模型,將街道可達性從街道向地塊地轉化(圖3b)。

圖3 中介中心性

分析可知,濱江綠地西面的位于虹口區的國客中心段周圍的城市路網密集,中介中心性高,可達性較高;而東面的中介中心性普遍較低,可達性較低。

(2)街廓

街廓是街道和建筑之間的過渡。劃分街廓的外部網絡形成街道,街廓內部由不同所有權的建筑組成。街廓的形式和規模限制了內部的地塊劃分和建筑布局模式,進而影響人行環境[11]。街廓可達性用以下3個指標表征。

①界面整合度:描述街廓界面的完整度和連續性。濱水城市街道需要連續界面引導人們走向河流[11],界面的整體性和連續性越高,行人的步行體驗越好,往往可達性越高[7]。計算公式為:

式中:l為周邊道路紅線距離退10m以內建筑底線的總和,如圖4a;L為街廓總周長。

圖4 街廓界面及其整合度

城市內部腹地街廓以虹口區老舊居民區為代表,貼線率高,完整性與連續性更強;而靠近濱水空間的街廓界面整合度普遍較低,呈現大片的缺失和斷裂(圖4b)。

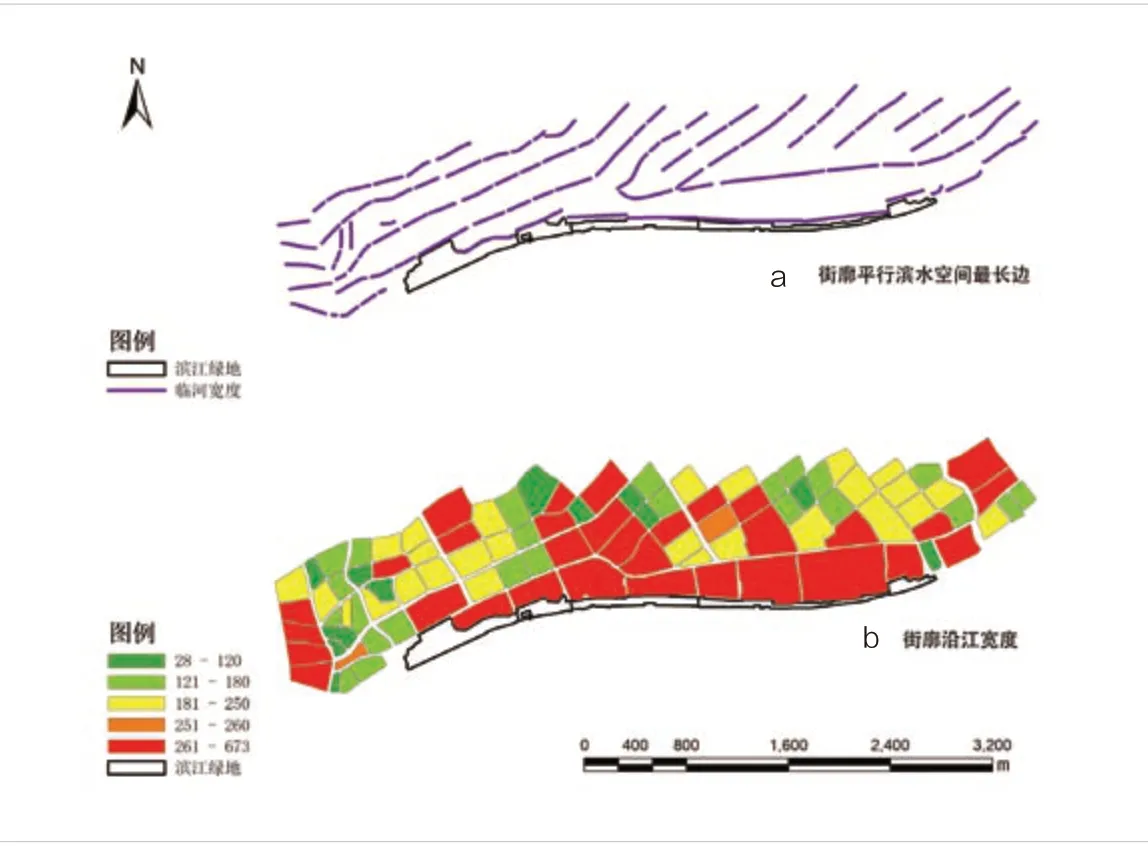

②沿江寬度:即街廓單元平行于濱水空間方向的最長邊長度,反映街廓單元對城市腹地到達濱江綠地的阻隔。街廓的寬度越大意味著在較長距離內缺乏垂直濱江空間的路徑,可達性往往較差。研究區域靠近濱江綠地的商業區與工業區街廓的寬度尺度偏大,缺乏可步行至江邊的垂江通道(圖5b)。

圖5 街廓沿江寬度

③形狀率:描述街廓平面形態長寬比[12],表達了街廓與河岸的契合與制約聯系,對行人步行可達性有較大影響[14]。計算公式為:

式中A為街廓的總面積;L為街廓最長軸的長度。

一般情況下,形狀率越低,街廓呈帶狀,長軸兩端的聯系越不便捷;反之,方形街廓邊緣各點的交通聯系較方便。虹口區原為上海的公共租界區,先期規劃中與西方其他殖民城市類似,街廓尺度較小,街廓形態大多為長方形,長寬比控制在1∶1~1∶2之間,形狀率高,較容易通行,但這樣的街廓結構發展到濱水空間沿岸卻發生了變化,呈現為街廓形態各異,長寬比不等,尤其楊浦濱江原來的船廠自來水廠工業區寬度與縱深都比較大,人們較難到達濱江(圖6)。

圖6 街廓最長軸及形狀率

(3)建筑

建筑形態是城市形態的直接表征,許多城市以高層低密度替代低層高密度的建筑更新進程,使傳統城市良好的室外步行空間和步行體驗逐漸消失[11]。一般的二維平面僅關注建筑布局,忽略了建筑高度信息,三維空間研究能更全面直觀地反映建筑高度及空間分布,分析其與濱水空間的互動關系。

本研究運用Spacemate法,結合容積率(FSI)、建筑覆蓋率(GSI)、平均層數(L)建立了建筑群形態類型評價矩陣[13],將研究區域內的建筑布局對應至矩陣中,按高層得分越高、塊狀得分越高進行賦值。塊狀高層的街區對可達性有較高的正面影響,一方面是因為這幾種形式能提供足夠的建設強度,往往意味著有足夠多的人來使用這個地塊;另一方面則是板式或圍合式的建筑形態在一定程度上保證了建筑和街道空間的滲透和交互,為多樣化的城市生活提供了可能[15]。

在ArcGIS10.6平臺將上述因子參數化、數據輸入、柵格化和疊加,計算基于城市形態的步行“設計可達性”,計算結果按照自然斷點法分為5級(圖7)。

3.3 基于實地調研和百度熱力圖的“實際可達性”

百度地圖記錄智能手機用戶訪問百度產品時所攜帶的位置信息,計算各地區的人群密度和人流速度,通過在地圖上疊加不同顏色實時反映人口聚集狀態[16]。本研究基于百度地圖熱力圖結合實地調研量化城市空間的人群實際到達情況。

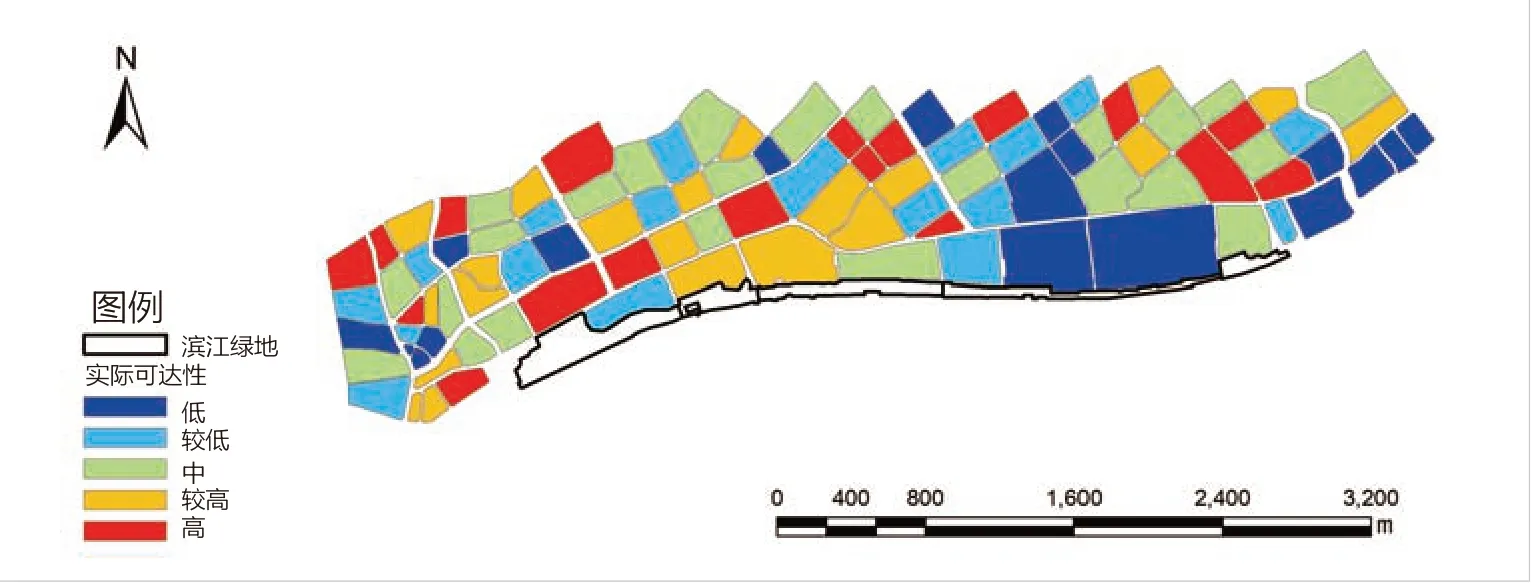

根據現場調研與文獻梳理,上海公園的高峰使用時段一般為15:00—16:00[17]。此外,選用周末數據,盡可能排除上班人群在室內產生的熱力。爬取12月19日到12月27日周末15:00、15:30、16:00的百度熱力圖,通過ArcGIS10.6對共12個時間點的熱力值進行均值化處理[18],計算每個街廓平均熱力值,按照自然斷點法將熱力值分為7級(圖8)。紅色至藍色代表熱力值從高到低遞減。熱力值越大,該時間節點內區域人群越密集,即實際到達人數多,認為該區域可達性高,反之則可達性低。

圖8 基于實地調研和百度熱力圖的“實際可達性”

3.4 “設計可達性”與“實際可達性”的比對

將“實際可達性”結果(圖8)與“設計可達性”結果(圖7)擬合和比對,共有吻合且高效、吻合且低效、不吻合三種情況(圖9)。可達性一致且低的區域集中于楊浦濱江段周圍的街區,可達性一致且高的區域在城市內部腹地分布較多,可達性評價不一致的區域較為分散,散布于虹口濱江周圍的街區。

圖9 “設計可達性”與“實際可達性”擬合分析

4 結合現狀設計的比較討論

設計可達性與實際可達性的擬合度達到70%,因此可判斷城市形態對于市民從城市腹地步行至濱江綠地的可達性有影響。進一步識別設計與實際可達性一致且均較高的空間,發現形狀率較小、中小尺度且建筑形態為高層圍合式的街區對可達性有較大的正面影響。影響濱江綠地可達性的關鍵因子為街廓形狀,長寬比越接近1∶1的方形街區,可達性越高;相反,帶狀街區的可達性較低。與之相對應,濱江區域路網越密集,人們越容易到達濱江。

4.1 “設計可達性”與“實際可達性”一致且較高

緊鄰虹口濱江國航中心段北面的金融廣場“設計可達性”與“實際可達性”都較高。金融廣場周邊街道的中介中心性很高,經調研發現,該段沒有高差,有較多行人從該入口進入濱江綠地,相比之下,虹口濱江其余主要園路與周邊場地均有高差。此外,金融廣場為高層圍合式建筑布局,加強了濱江綠地與周邊的滲透和交互,辦公性質的高層創造了大量潛在使用人群,提升可達性潛力。

4.2 “設計可達性”與“實際可達性”一致且較低

楊浦船廠和自來水廠是“設計可達性”與“實際可達性”高度一致且十分低的空間。首先,這兩處周邊街道密度較低,呈樹形結構,中介中心性很低,意味行人通過該片街道的潛力不高。第二,受功能限制,楊浦船廠和自來水廠街廓形狀接近長條形,沿江寬度較長,不利于從城市腹地通往濱江綠地。第三,楊浦船廠和自來水廠界面用連續圍墻封閉,整合度較低。

4.3 “設計可達性”與“實際可達性”不相符

白玉蘭廣場是研究范圍內“實際可達性”遠高于“設計可達性”的地塊。白玉蘭廣場在參數化時簡化抽象為低層大體量裙房加高層寫字樓,但其裙房開辟有多條灰空間通道供行人穿行,且設有臨街商鋪,因此街廓層級的形狀率和沿江寬度指標都不能準確描述白玉蘭廣場的空間形態特征。其次,本文的濱水步行可達性評價方法關注城市形態,忽略業態類指標,但實際上,白玉蘭廣場的商業布置為其吸引了大量的人氣,并輻射至周邊,離它最近的國客中心段(高陽路—虹口港)也是調研中實際可達性較高的段落。

4.4 針對現狀設計的建議

首先,道路布局上應消除或弱化沿江車行道對濱水綠地和腹地空間的割裂。虹口濱江現在被平行于黃浦江的四車道割裂開來,行人難以便利地從腹地到達濱江。臨江城市道路應鼓勵慢行優先,提升過街便利度。此外還應依托生活型街道、沿路綠帶和地塊內部弄巷等,系統布局垂直于江岸的慢行通道,因地制宜地增加通道密度,提升慢行環境。濱江綠地也可以相應增加開口,滿足行人通行需求,移除不必要地障礙和欄桿圍擋,確保城市到濱江公園和公共空間的直接聯系。

其次,在濱江綠地內部的重要空間節點應該以高密度、小街區為主導,提供更多的功能交互界面,構筑細密緊湊的空間氛圍。沿江建筑界面應優化其開放性和公共性,實現濱水建筑與空間活力互動。楊浦濱江現狀的大量建筑以企業辦公、會所等商務功能為主,功能單一、公共性有限、活力不足。

5 結論與反思

本文從城市形態的視角出發,建立了一套“基于城市形態的濱水步行可達性評價方法”,計算“街道—街廓—建筑”的設計可達性,與實際可達性比對,揭示了以街廓形狀為代表的城市形態對市民步行至濱江綠地的可達性有較大影響,提出空間優化策略,為未來濱水區城市開發和管理提供參考。

但本實驗的設計存在一定局限性,未來需要優化和改進。首先,基于手機信號統計的熱力值無法完全反映室外的人流量,且較難排除室內人群使用手機產生熱力值的影響,存在一定誤差。此外,本研究關注的城市形態僅考慮了物理空間層面的指標,對于非物質層面的經濟、社會、文化等因素缺乏考量,以土地利用方式為例,商業用地、文化科教用地可能對于人流量有較大吸引力,結論需要進一步驗證。本文所提出的“基于城市形態的濱水步行可達性評價方法”中使用的形態指標有待補充和完善,城市空間形態因子之間的權重關系和數理模型需要進一步確定。

資料來源:

文中圖表均為作者自繪。