基于TOD規劃設計理論研究

吳有芳

(山西省城鄉規劃設計研究院有限公司,山西太原 030001)

0 引言

TOD模式開展過程中,需要遵守一定的原則,圍繞實際情況對規劃設計進行展開,提高規劃設計對交通環境的適應性,保證城市交通建設的規范性,TOD模式是城市交通設計的關鍵,能夠確保線路安排的合理性,提高線路設計的整體質量,提高各個線路之間的互通性,使住宅、商業區之間能夠形成一個整體,提高城市規劃設計的發展水平。

1 基于TOD規劃設計的原則

1.1 整體性

TOD規劃過程中,需要注重公共交通整體情況,確保空間分布的合理性,為商業及住戶提供交通便利,保障城市地段具有良好的流通性。規劃設計應進行空間定位,以車站作為設計的關鍵點,圍繞公共交通設施展開設計,使城市規劃能夠滿足功能性需求,確保城市能夠完成整體設計,確保規劃設計整體目標的實現。在TOD規劃模式下需要對站點、住宅、商業區之間的距離進行控制,通常情況下,距離一般在400~800m之間,一方面能夠避免交通繁雜對住宅、商業區等造成影響,導致交通無法正常進行出行,對交通的整體發展造成阻礙;另一方面需要注重交通的便利性,確保人們在5~10min能夠抵達車站,提高公共交通設施的利用率,保障公共交通設施能夠得到充分運用,確保TOD規劃設計的整體效果[1]。

1.2 可達性

TOD規劃設計應遵循可達性原則,確保人們沿著各個方向能夠到達車站,避免出現交通堵塞的情況,提高交通工具的可用性。步行距離是影響可達性的重要因素,城市建設過程中,應做好軌道交通的建設,打造適宜的出行環境,使出行方式具有可選擇性,滿足人們的個性化出行需求。在TOD規劃理念下需要確保人們能夠順利到達目的地,使交通工具的使用更加的方便,提高交通工具使用的規范性,防止交通工具無法正常投入使用。公共交通包括車站、地鐵、輕軌等,需要確保車站間的距離配置,換乘距離應控制在150m以內,提高交通換乘的便利性。對于繁華路段,同一路線車站距離控制在1.5~2.0km之間,確保交通工具能夠到達各個路段,進而促進城市規劃建設的繁榮發展。

1.3 多樣性

商業、住宅作為城市空間的重要組成部分,需要采用多樣化的設計方式,使城市空間具有良好的開放性。進行多樣化設計時,需要提高交通工具的可用性,采用多樣化的交通方式,如公交車、出租車、步行等,使人們可以對出行方式進行選擇,提高交通配置的完善性,提高交通方式的多樣性。首先,應滿足城市的空間需求,合理對交通設施進行組織,提高商業區的建設與發展基礎,縮短商業區與住宅之間的距離,為人們的出行購物帶來方便,使商業區能夠正常進行商品經營。其次,需要注重空間形態的設計,注重商業空間與住宅空間之間的距離,并且保證兩者附近均具有車站,保證人們可以在商業區和住宅區之間自由來往,提高空間配置的合理性。最后,需要注重城市空間的特色化設計,使城市空間能夠彰顯出當地的文化特色,使TOD規劃設計達到個性化水準,為城市規劃提供良好的發展契機,使城市建設具有一定的文化底蘊,增加規劃設計的內涵,保障規劃設計的質量。

2 TOD模式下的規劃設計理論分析

2.1 交通網絡設計

交通網絡是城市規劃的關鍵,需要加強對交通網絡的管理,提高交通打造的規范性,保證人們出行的便利程度。交通工具的方式眾多,需要提高交通方式的可選擇性,確保人們能夠體驗到優質的出行服務,營造出良好的交通建設標準。TOD模式要求圍繞交通站點進行建設,縮短步行交通的距離,使人們能夠就近到達站點,確保公共交通路線的規劃效果。以山西城市規劃為例,采用了TOD規劃模式,對地鐵公共線路進行了全面改造,使多條公共線路通向居民區,同時增加了多個換乘站,使交通線路能夠四通八達,有助于乘客的短距離換乘,保障交通換乘的效率。乘客換乘過程中,5~10min可以達到車站,能夠對附近的換乘地點進行選擇,提高交通換乘的效率。為了保證出行的安全性,需要設置專門的換乘道路,供乘客進行步行換乘,使換乘過程能夠有效銜接。在交通網絡的作用下,能夠建立商業區與住宅區之間的連接,解決交通不便的阻礙問題,通過交通網絡推動商業區的發展,保障交通網絡設計的合理性[2]。

2.2 交通布局設計

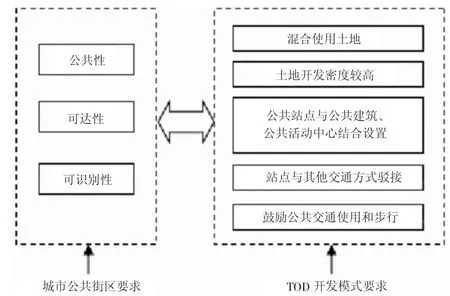

城市規劃過程中需要對空間布局引起重視,遵守空間布局的各項原則,提高城市空間的利用率。交通不足的阻礙因素較多,需要確保交通布局的公共性、可達性與可識別性,將交通站點設置在明顯區域,確保人們能夠迅速找到空間站點。而且,需要將交通站點設置在臨近區域,促進人們對公共交通工具的使用,使交通布局能夠適應城市街區。交通布局設計時,應注重站點的開發密度,避免出現過于密集的情況,否則容易造成交通堵塞現象。同時,站點距離交通路口的距離不能低于100m,否則會對路口交通造成影響,將會對公共交通建設造成妨礙。另外,需要注重站臺尺寸的設計,高度為2.6~2.8m,長度為1.6~2.0m,保證站臺區域適合進行等車,確保站臺設計的規范性。圖1為城市交通布局。

圖1 城市交通布局

2.3 公共區域設計

在TOD規劃模式下,需要對公共區域展開設計,對商業空間結構進行規劃,采用規范化空間設計方式,保障公共空間設計的合理性。公共空間應采用動態分配形式,對交通布局狀況進行調整,進而對交通布局設計進行完善。公共區域設計時需要注意周圍的景觀,注意空間之間的規劃與聯系,保障控制之間的相對布局關系,提高空間布局過程的完善性。公共區域設計商業區域、公園景區等,需要對空間設計過程統一規劃,使空間具有較強的功能性,能夠滿足人們休息、娛樂的需求,提高人們的生活質量。空間區域設計應滿足整體性要求,將交通因素考慮到空間規劃中,使空間設計過程能夠順利進行,確保空間設計與交通之間的聯系。另外,需要做好規劃調整工作,確保區域空間的開放性,使空間設施能夠更好投入使用。

2.4 空間節點設計

公共交通設計過程中,需要合理對空間節點進行選擇,提高交通站點布置的合理性,保障站點布置能夠順利完成。交通站點對人流量具有疏導作用,需要確保站點的可到達性,確保人們能夠抵達站點。交通站點主要分為兩類:第一類為終點站,供車輛進行始發和停放,需要將其布置在寬敞的街道上,為車輛規劃停靠的空間,確保車輛能夠隨時出發,使公共交通運輸具有連續性。終點站車輛需要具有公共區域,車道寬度需要視車輛大小、種類而定,如鉸接汽車為20~30m,無軌電車為30~40m,保證車輛能夠順利通過。第二類為中間停靠站,需要注重停靠站的空間節點選擇,使車輛可以順利進行停靠,保證乘客能夠順利進行搭車,同時需要避免對其他車輛造成干擾,保障道路能夠正常通行。機動車與非機動車分隔帶應在4.0m以上,將兩者進行隔離,避免非機動車輛對交通工具造成影響[3]。

2.5 步行體系設計

步行體系是TOD規劃的一部分,需要對人行街道展開設計,使人們可以順利到達交通站點,提高交通設計的規范性。步行體系遵守安全設計的原則,保證人們能夠安全出行,降低不利因素對出行的阻礙,完善公共交通設施的建設,構建完善的步行體系條件。圖2為步行體系設計,上圖為人性街道鋪裝設計,通過交錯的色彩鋪裝,使街道具有可辨識性,提高街道位置的辨識度,提醒人們在安全范圍內進行行走,避免對公共交通造成影響;中圖為交叉口結構設計,采用抬高設計形式,將公共交通與人行道分隔開來,保障步行體系規劃設計的完善性;下圖為轉彎半徑設計,應確保轉彎角度成圓弧狀,確保邊緣行走的安全性,防止對人們的腿部造成擦傷,進而對步行體系設計進行優化。步行體系是通往交通站點的重要道路,需要確保步行道路能夠雙向通行,并且設置標識牌對人們進行引導,提高城市空間的穿行效率,推進步行體系建設的實施。另外,需要注重步行空間的尺寸調整,防止出現占道的情況,使步行道路能夠納入公共交通體系,進而打造良好的步行交通環境。

圖2 步行體系

2.6 功能銜接設計

公共交通規劃設計過程中,需要注重功能上的銜接,將公共交通與商業區相結合。功能銜接應注意以下兩個方面。

(1)保障人們經過站點時,能夠經過商業區,激發人們的購物欲望,促進商業區域的繁榮,提高商業路段的經營效果。

(2)確保人們通過車站能夠找到商業區,在車站附近設置商業區的地理標識,確保商業區附近的交通流通性。交通節點對交通線路具有標識作用,需要對節點建設過程進行完善,注重節點設計的數量與分布。通常情況下,對于交通感到區域,需要包含8個主節點,7個次節點,并且主、次節點應增加1.2m×2.0m單柱式表示,加強對節點的規范管理。對地鐵口進行設計時,需要設置多個通道,增收A口、B口、C口等形式,確保地鐵口能夠通向不同的方向,使地鐵口能夠跨越主干道,使人們可以選擇適宜的出口,縮短步行的距離,提高交通線路的安全性[4]。

2.7 公交優先設計

TOD規劃模式下需要堅持公交優先的原則,加強交通工具之間的聯系,提高交通設施建設的合理性。交通設計應符合人性化標準,注重交通骨架的設計,采用“五橫四縱”的設計方式,使交通道路能夠形成循環,保證公共交通能夠暢通無阻。同時,需要做好道路網的設計,構建完善的道路條件,確保道路網密度在8~10km/km2之間,保證道路網密度分配效果,提升道路網的開發效率。對過街設施設計時,設施間距應小于250m,在路段上設置多個過街設施,對公共交通路線進行擴展。在過街設施的作用下,可以避免主干道路發生阻礙,確保行人能夠安全過道,加強交通路線之間的聯系,提高城市空間的利用率,保障城市交通的暢通性。

3 結語

綜上所述,TOD對公共交通建設具有促進作用,既可以保證交通建設的水平,又有利于城市環境的建設,對住宅區、商業區等進行合理規劃,提高公共區域的建設水平,合理對交通網絡進行布置,進而完成規劃空間的調整工作。規劃設計需要注重空間布局與銜接性,使交通建設能夠更好地進行展開,保障交通建設過程順利進行。