二孩生育政策實施后育齡夫妻生育意愿的年代差異與內在機制*

——一項計量社會學的實證研究

□ 邱幼云

作者邱幼云,杭州師范大學公共管理學院副教授。(杭州 311121)

內容提要 本文實證分析了不同個體資本的育齡夫妻生育意愿的年代差異及內在機制,并檢驗了成本與效用假說的中國適用性。在二孩生育政策實施后的六年多時間,生育意愿的演變趨勢與國家統計數據顯示一致,即呈現弱化之勢;但不同年代以及個體資本育齡夫妻的生育意愿存在較大差異,其中經濟資本與社會資本影響的年代差異較大,而文化資本影響的年代差異較小;生育子女的內在機制由經濟資本而非文化資本與社會資本決定;在我國,經濟資本的影響機制與成本與效用假說一致,而文化資本和社會資本的影響機制卻與其相悖。最后,本文對研究發現進行了相應討論并指出了今后需要研究的課題。

一、研究背景與研究目的

2015年10月我國實施了一對夫妻可以生育兩個子女的政策,時隔僅六年后的2021年5月,為進一步優化生育政策,我國又實施了一對夫妻可以生育三個子女的政策及配套支持措施。這標志著繼二孩生育政策實施后,我國又進一步放開生育政策,生育限制變得更加寬松。但是事實證明,生育政策的放開并沒有如政策所期,對育齡夫妻的生育意愿產生顯著的提升作用。國家數據就充分說明這一點,2015年我國的人口出生率和人口增長率分別為11.99‰和4.93‰,2019年分別降至10.41‰和3.32‰,而2021年又進一步分別降至7.52‰和0.34‰(國家統計局,2021、2022),即在短短的六年間,人口出生率降低了4.47個百分點,人口增長率降低了4.59個百分點。這是一個不容忽視的社會問題,若任其發展,我國必將邁向低生育率陷阱,進而導致老齡化更加嚴峻,年輕勞動力更加短缺,并最終影響到經濟與社會發展之大計。

那么,到底是什么因素導致育齡夫妻生育意愿弱化呢?早在2015年10月二孩生育政策實施后,該問題便進入諸多學者的研究視野。研究發現:家庭經濟狀況(方大春、裴夢迪,2018;翟瑞民,2021)、受教育水平(王一帆、羅淳,2021)、長輩支持(呂碧君,2018)、性別偏好(靳永愛等,2016)、生育動機(陳滔、胡安寧,2020)、現有子女數量(喬雅君,2019)、住房狀況(劉一偉,2017)、身體條件(程雅馨、何勤,2018)、生育間隔(鄭世艷、吳國清,2009)以及女性參與勞動力市場(劉金菊,2019)、家庭勞動分工(魏剛,2013)等因素均對生育意愿產生影響。作為一種心理傾向,生育意愿受多種因素影響,但就影響程度以及學術界的認可度而言,核心因素可以歸結為三個,即經濟狀況、學歷水平和長輩支持,這三個因素與人們經常提起的“生不起、養不起、看不起”緊密相關。在生活成本與教育成本高漲、女性社會參與趨于廣泛的現實下,上述三個核心因素的作用,可謂不言自明。而這三個核心因素也即是國外學界所說的經濟資本、文化資本與社會資本。但是,有關它們與生育意愿關系的研究發現卻不盡相同。比如,有學者研究發現:受教育水平和家庭收入越高的群體,生育意愿越弱(蘇立紅,2018),另外有學者研究卻發現:低學歷、低收入和高職位、高學歷、高收入群體的生育意愿最高,社會中間群體的生育意愿最低(田衛軍、譚靜靜,2016)。而在生育意愿普遍弱化的現實下,生育政策實施的目的本來是為了提升所有育齡夫妻的生育意愿,并非導致不同階層育齡夫妻生育意愿的差異化。

此外,從國內學者的研究方法看,生育意愿影響因素的分析方法大多為回歸分析。該方法僅能明確兩個因素間的關系,卻不能明確多種因素交互作用下的內在影響機制。雖然不能據此說國內學者的研究還不夠細致深入,但是不管怎么說,生育意愿影響因素的復雜性以及現有不同的研究發現,已使我們無法準確評估生育政策對育齡夫妻生育意愿的影響效果。另外,上述數據說明:二孩生育政策實施后的六年多時間內,人口出生率不增反降,育齡夫妻的生育意愿呈現弱化之勢,已是無需驗證的事實,但是有兩個問題尚需進一步分析,即生育政策放開以來,(1)育齡夫妻的生育意愿是一直呈弱化之勢,還是因年代而呈強弱之分?(2)是否所有育齡夫妻的生育意愿均呈弱化之勢,還是因階層位置而呈強弱之別?因此,很有必要在已有研究的基礎上,運用更加精準的統計方法,對育齡夫妻的生育意愿進行更加深入準確的分析。基于此,本文分析的第一個問題是:二孩生育政策實施后,育齡夫妻生育意愿的年代差異以及不同個體資本(學歷、長輩支持等)育齡夫妻的意愿差異。

國外學界的相關研究起始于20世紀50年代,已有70余年的學術史。自少子化現象普遍可見于歐美、日本等后工業社會起,國外學者就開始研究該問題,并形成了幾個較為成熟的理論假說,即成本與效用假說①(Leibenstein,1957)、價值意識假說②(Van de Kaa,1987)、性別分工假說③(McDon ald,2000)、生育行為抑制假說④(Westoff et al.,1977)、消費主義擴大假說⑤(Lutz,1994)、低生育文化傳播假說⑥(Knodel et al.,1979,Watkins,1990)。這些理論假說如文后的注釋所述,從不同維度指出了育齡夫妻生育意愿差異的生成機制。

上述六個假說中,社會經濟假說(即成本效用假說)、價值意識假說和性別分工假說的影響機制同樣適用于中國(邱幼云,2022)。其中,影響力最大的假說莫過于哈維·萊賓斯坦于1957年提出的成本與效用假說,其基本內涵是:對于任何家庭來說,生育子女均需要付出成本,成本包括直接成本與間接成本,前者包括子女的生活、教育和娛樂等成本,后者包括父母撫養子女導致的受教育機會和工作收入的減少等成本;而生育子女的效用包括家庭享樂效用、維持家庭地位傳承效用、擴大家庭規模效用、勞動與經濟效用、保險效用等。基于成本與效用的多寡,萊賓斯坦提出了“邊際子女理性選擇模型”,即通過對生育第n個子女產生的成本與效用進行理性比較,理性的育齡夫妻會根據自身的經濟、社會、文化等多種因素,準確判斷是否需要生育這個邊際子女。若生育第n個子女的預期效用大于預期成本,則會選擇生育第n個子女:若生育第n個子女的預期效用小于預期成本,則會選擇放棄生育邊際子女(Leibenstein,1957)。由此可見,該假說的核心要旨主要是以下三點。

(1)生育子女本質上是一種經濟行為。是否生育以及生育幾個子女,是基于家庭的經濟資本、文化資本、社會資本等狀況,精準計算生育子女后的成本支出與將來的獲取收益,來確定當前的生育選擇。

(2)生育行為是有目的、有計劃,經過成本與收益評估的理性選擇行為,即在成本支出與獲取收益不確定且存在一定風險的狀況下,對于自己應該采取怎樣的生育行為做出理性選擇。若生育子女后獲得的效用大于付出的成本,則會選擇生育子女;獲得的效用越大而付出的成本越小,則生育的子女越多。

(3)是否繼續生育子女、增加子女數量,因家庭擁有的資本狀況而不同。其中,經濟資本提供經濟支持,文化資本提供教育支持,而社會資本提供社會支持,三者的不同作用影響著生育子女的成本與收益的多寡,因而是生育子女時必須考量的因素,也自然成為成本與效用假說中的核心要素。

該假說自1957年提出以來,便受到學術界的普遍認可,被視為在生育費用大、女性廣泛參與社會、家庭主義淡薄的現實背景下,闡釋育齡夫妻生育意愿差異的生成機制的最有效理論(Hakim,2003;Budig & England,2001)。另外,從成本與效用假說的內涵看,人們是否選擇繼續生育子女,考慮的核心要素還是前面所說的經濟資本、文化資本與社會資本。再者,結合現階段我國的生活成本高、教育成本高、女性廣泛參與社會的現實,可以假設:該假說可能也適用于我國社會。當然,這需要統計數據進行驗證。因此,本文分析的第二個問題是:運用數據分析二孩生育政策實施后至今,不同階層育齡夫妻生育意愿差異的內在機制,進而檢驗成本與效用假說的中國適用性。

二、分析模型與研究設計

(一)順序邏輯模型

有關個體資本與生育意愿的關系,順序邏輯模型是近些年學術界較為推崇的分析方法(Allison,1982;Long & Freese 2014)。本文將運用該模型分析不同個體資本育齡夫妻生育意愿Y的演變傾向。該模型的最大特征在于:為了說明生育意愿Y的演變傾向,假設能夠使育齡夫妻生育子女的某一潛在變量y﹡為決策函數⑦,在g個不同但具有連續性的生育階段配置相對應的閾值μg,并根據潛在變量值與閾值的高低,準確預測最終生育子女數量g的實現概率。生育的子女越多,則閾值越高;越是生育子女多的育齡夫妻,則潛在變量的值越大,即生育意愿越強。假設該潛在變量受可觀察變量α的影響,則可通過模型(1)中的累計分布函數S評估個體資本對于生育子女數量g的影響效應β。以下,α和β表示矢量,而α’則表示導數。

模型(1):Pr(Y≤g/α)= Pr(y﹡≤μg/α)=S(μgα’β),g=1、2、...,g

模型(2):logit[Pr(Y≤g/α)]=log=μg-β1α1-β2α2-...-βgαg

若將不同生育階段g的邏輯分布對應于累計分布函數S,便形成了模型(2)的順序邏輯模型。雖然模型(2)僅是一個數學性質的計量模型,卻能夠為明晰生育意愿的演變提供多種依據,故可以精準地揭示生育意愿的演變路徑。在經濟學視角下,生育意愿的潛在因素受不同年代個體資本的影響,是人們根據成本付出與收益獲取進行的理性選擇,本質上是一種投資行為(Leibenstein,1957;Hakim,2003;Budig & England,2001),因此不同生育階段的閾值對應于是否繼續生育的決策過程中預期的成本/收益比,個體資本的影響效應就是探討投資效益的個人間差異(Budig & England,2001)。本文不探討這些深奧的理論,而是將其轉化為簡單易懂的計量模型。為了提高計量模型的解釋力,將常數項的閾值轉化為變數項,并將其與家庭狀況的社會分層聯系起來。如前所述,本文認為,在二孩生育政策實施后育齡夫妻的生育意愿并沒有顯著提升的事實下,還有兩個問題需要明確:其一,通過賦予不同性別和年代的不同閾值,分析不同個體資本育齡夫妻生育意愿的年代差異以及意愿差異;其二,基于不同生育階段的不同變量的效應差異,探討不同個體資本育齡夫妻生育意愿差異的內在機制,進而檢驗成本與效用假說的中國適用性。

模型(3)假定,解釋變量在兩個順序邏輯模型中α1和閾值之間產生相互作用,并且α2的效應在任何生育階段g均相同,而α1的效應卻因生育階段g而顯著不同。一般情況下,相互作用項可以解釋為變量效應的變異,但如果α1是分類且有序型變量,則也可解釋具有此特征的育齡夫妻生育意愿的閾值僅僅移動了β1g。究竟何種解釋最為準確,當然由分析數據測定。下面,首先分析生育意愿的年代差異。為準確把握不同變量影響效應的變化,將相互作用項放在閾值中進行分析。其次分析在排除多個變量的交互影響之后,不同個體資本育齡夫妻生育意愿差異的內在機制。此時,將相互作用項作為變量,則可發現精準的效應模式。

模型(3):logit[Pr(Y≤g)]=μg-β1gα1-β2α2

(二)數據來源

數據來自于2021年7月-12月在杭州市、廈門市和廣州市進行的問卷調查。調查樣本為18-35歲的城市青年。根據研究需要,篩選出20-35歲的已婚育齡青年樣本2142個。該年齡段的育齡夫妻正值生育黃金期,是生育的主力軍。在2142個有效樣本中,男性和女性分別占48.2%和51.8%;20-25歲、26-30歲、31-35周歲的樣本分別占14.1%、36.1%、49.8%;高中及以下學歷者占12.4%,大專或大學學歷者占56.8%,碩士學歷者占26.7%,博士學歷者占4.2%;在就業狀態方面,就業者占83.9%,非就業者占16.1%。

(三)變量設計

因變量為生育意愿,指調查對象的生育子女數量的意愿,分為0個、1個、2個、3個及以上四個層次,并分別賦值1、2、3、4。四個層次體現了不同強度的生育意愿,期待生育子女的數量越多,則生育意愿越強,反之,則生育意愿越弱。

自變量為育齡夫妻的個體資本。個體資本包括經濟資本、文化資本和社會資本三個維度,其中經濟資本指家庭的經濟狀況,文化資本指育齡夫妻的學歷水平,社會資本指生育子女后的長輩支持。操作化設計分別如下所述。

1.經濟資本。該變量將家庭經濟狀況分為“非常好、比較好、一般、比較差、非常差”五個層次,并分別賦值5、4、3、2、1,分值越高,則家庭經濟狀況越好。根據分析需要,之后的分析中有時將“非常好、比較好”合并為一個變量,稱為經濟富裕,而將“比較差、非常差”合并為一個變量,稱為經濟貧困。

2.文化資本。該變量選擇育齡夫妻中學歷高的一方的學歷,分為高中及以下學歷、大專或大學學歷、碩士學歷、博士學歷四個層次,并分別賦值1、2、3、4,分值越高,則學歷越高,文化資本越豐富。

3.社會資本。該變量將長輩支持的程度分為生育子女后“較多時間由長輩照顧、較少時間由長輩照顧、沒有長輩照顧”三個層次,并以此賦值3、2、1,即分值越高,則長輩支持程度越大。另外,為了分析的簡便性,在后面的分析中,將“較多時間由長輩照顧、較少時間由長輩照顧、沒有長輩照顧”分別稱為“較多照顧、較少照顧、沒有照顧”。

經過這樣的操作化設計,分值越高,則育齡夫妻的個體資本越豐富,并基于已有的研究成果和我國的社會現實,假定其對生育意愿將產生不同程度的影響。另外,為了準確分析二孩生育政策實施后,不同育齡夫妻的生育意愿的年代差異,還需要一個體現年代變化的變量。截止2021年末,二孩生育政策實施已六年有余,而三孩生育政策實施僅半年左右。如何準確設計該變量便成為關鍵問題。本文通過詢問在2016年至2021年這六年間實際生育的子女數量進行測定,子女數量分為1個及以下、2個、3個及以上,并依次賦值1、2、3,分值越高,則意味著隨著年代的推移,生育意愿趨于強化,反之則意味著生育意愿趨于弱化。將2016年、2017年、2018年、2019年、2020年和2021年這六年與經濟資本、文化資本和社會資本一起用于順序邏輯模型的分析,不僅可以準確揭示不同變量影響效應的差異,而且還可以準確發現不同個體資本狀況下,育齡夫妻的生育意愿在2016年至2021年六年間的年代差異。

三、生育意愿的年代差異與個體資本差異

(一)分析發現

迄今,歐美學者對生育意愿的一般觀點是:以經濟收入、學歷水平、長輩照顧為內涵的個體資本的豐富未必會強化生育意愿,甚至會弱化生育意愿,從而導致人們的生育意愿產生較大差異(Hashimoto,1974;Miranda,2008;Asai at al.,2015)。在 我國,由于貧富差距擴大、生活成本尤其是子女教育成本上漲以及教育的競爭性增強,不同個體資本育齡夫妻的生育意愿也會存在顯著差異(方大春、裴夢迪,2018;王一帆、羅淳,2021;呂碧君,2018)。但是如前所述,在二孩生育政策實施后的六年多時間內,針對不同階層育齡夫妻的生育意愿差異,國內學界存在不同觀點,那么當下不同個體資本的育齡夫妻的生育意愿究竟是一種怎樣的現實呢?

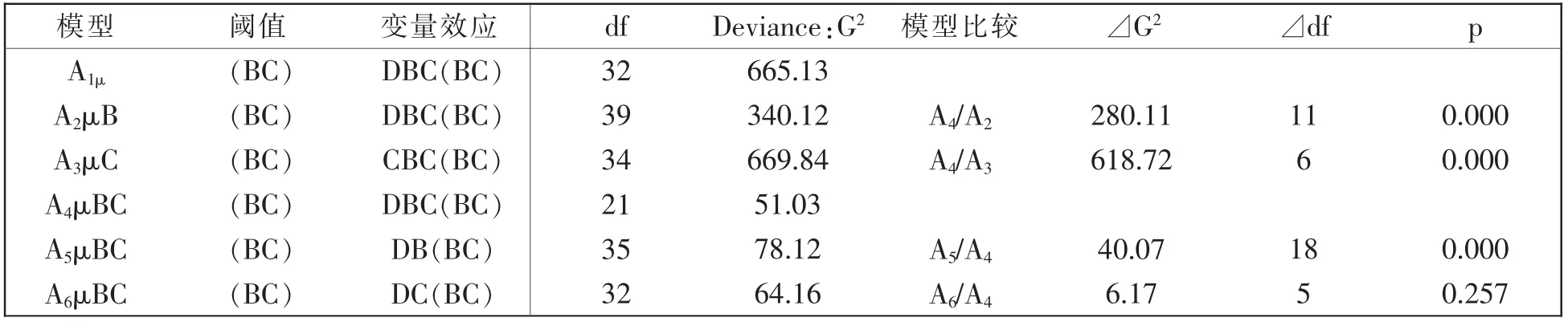

為了準確分析二孩生育政策實施后,不同個體資本育齡夫妻的生育意愿的年代差異,本文在確保充分樣本量的前提下盡可能采用簡單易懂的分析方法。為此,根據不同模型的分析結果,創建了一個由性別、年代和單個資本變量組成的三維交叉表。其中,資本變量采用與生育意愿最具關聯、并且對于文化資本與社會資本具有一定影響的經濟資本。由性別(B)、年代(C)和經濟資本(D)構成的順序邏輯模型的分析結果,如表1所示。表中的閾值μ也設計為一個變量。可以發現:在經濟資本的影響效應方面,M2顯示不存在性別、年代差異,即βBD=0、βCD=0,而M5則顯示存在性別、年代差異,即βBD≠0、βCD≠0。但是,基于M2和M5的擬合度之差,即自由度⊿df=8、擬然比統計值⊿G2=89.74,則可以判定:經濟資本的影響效應因性別和年代而顯著不同。另外,比較M5和M6的結果即可發現:分析結果中不存在性別、年代、經濟資本三個變量的交互影響效應。當然分析結果不可放棄βBCD=0時的虛無假設。下面,將表1中模型的擬合度略作調整,再比較一下分析結果。

表1 以性別、年代、經濟資本為自變量的順序邏輯模型的結果

將表1中M6的變量分為(μ、B、C、BC)和(D、BD、CD、BCD)的兩個群組,同時B、C和BC被賦予移動閾值的作用,并根據它們的參數值,認定公共閾值μ可以在同一直線上移動。這樣設計后,則可以更為準確地測定在性別與年代相互作用的情境下經濟資本D的影響效應。在此,經濟資本的不同影響效應分別表示為μ(BC)和DBC(BC),這意味著在性別與年代BC的相互作用下,既可以展示一個公共閾值μ,也可以展示經濟資本的不同影響效應DBC。

由于對于所有的性別和年代的組合僅給出了一組閾值μ,因此由⊿G2=9.36,⊿df=4的結果可見,M6的擬合度不是很理想。此情況下,如果閾值對應于不同生育階段的預期成本/預期收益比、且具有某種具體涵義,則應充分考慮由性別和年代的組合產生的閾值差異,并應將變量效應視為偏差。因此該情況下,需要通過引入μB(BC)、μC(BC)、μBC(BC)的相互作用重新評估不同經濟資本育齡夫妻的生育意愿的演變傾向,但前提條件是在性別和年代的范疇內閾值不同,而不是兩者的共同閾值μ(BC)。分析結果如表2所示,可以發現:A2至A4的三個模型顯示的是,引入了閾值的交互效應之后不同情境下經濟資本的影響效應。如前面的說明所示,DBC(BC)的變量效應意味著經濟資本的影響效應因性別與年代的組合而顯著不同。通過比較不同的模型,可以發現:若引入變量和閾值的相互作用,則顯著地提升了模型數據的擬合度(A4),并且A2和A3的偏差Deviance分別為340.12和669.84,這可以說明:在閾值的變化方面,性別差異大于年代差異。

表2 性別、年代和閾值相互作用下閾值模型的結果

A5和A6是在A4的基礎上控制了經濟資本的影響效應之后測定的參數的統計顯著性。A6的DB=0、DC≠0的結果說明:在不同年代,經濟資本的影響效應沒有呈現性別差異。另外,即使比較A6和A5,基于A6的⊿G2=6.17、⊿df=5的分析結果,也有充分的證據說明該結果仍然成立。也就是說,即使不同性別的生育意愿因年代而顯著不同,若考慮到整體的變化狀況,則可說在性別方面,不同個體資本的影響效應是相同的,即個體資本對于育齡的“夫”與“妻”的生育意愿具有相同的作用。A5中的Dc=0、DB≠0顯示,控制模型A4的參數之后,經濟資本的影響效應在2016年至2021年的各個年代均相等,并且⊿G2=40.07和⊿df=18說明,數據的擬合度較為理想。也就是說,在2016年至2021年的六年間,經濟資本對生育意愿的影響效應發生了顯著變化,影響效應趨于強化。因此表2的結果說明:在2016年至2021年的六年間,總體來講,經濟資本對育齡夫妻的生育意愿的影響程度逐漸增強。

(二)生育意愿差異的動向

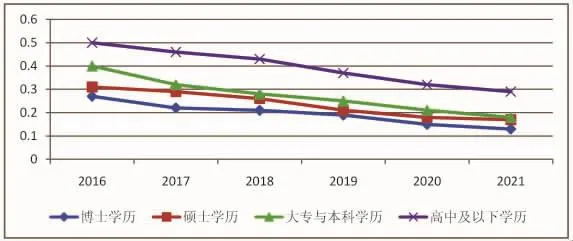

那么,上面明確的2016年至2021年六年間的變量效應的年代變化,是否真的意味著二孩生育政策實施后,個體資本不同的育齡夫妻的生育意愿差異擴大了呢?圖1、圖2和圖3分別表示的是,基于計量模型的分析結果整理出的2016年至2021年的六年間,經濟資本、文化資本和社會資本對生育意愿的影響效應,準確地展現了不同資本育齡夫妻生育意愿的演變動向。縱軸表示的是,控制其他因素的影響后,經濟資本、文化資本和社會資本為自變量的三個閾值模型中推導出的各自影響效應的參數值。總體來看,經濟資本、文化資本與社會資本的影響效應一致,即若考慮年代的差異,則男性和女性之間的生育意愿并沒有呈現統計顯著性,因此與表2中模型6的分析結果一致。

圖1 2016年至2021年經濟資本對于生育意愿的影響效應⑧

圖2 2016年至2021年文化資本對于生育意愿的影響效應⑨

圖3 2016年至2021年社會資本對于生育意愿的影響效應⑩

圖1顯示:在2016年至2019年的四年間,經濟資本的影響效應差異呈現明顯的擴大傾向,但在2020年至2021年的兩年間卻呈現顯著的差異縮小之勢。這說明:在2016至2019年的四年間經濟資本不同的育齡夫妻的生育意愿差異較為顯著,經濟資本豐富的育齡夫妻的生育意愿較強,經濟資本較為貧乏的育齡夫妻的生育意愿較弱;而2020年至2021年的兩年間無論經濟資本的豐富與貧乏,育齡夫妻的生育意愿均趨于弱化。

圖2顯示:在2016年至2021年的六年間,文化資本的影響效應均呈現縮小之勢,即六年間育齡夫妻中,無論是高學歷者還是低學歷者,其生育意愿均趨于弱化。圖3表示的是社會資本的影響效應,可以發現:較多照顧、沒有照顧兩者的差別在2016年至2019年的四年間尚呈現擴大之勢,但2020年至2021年的兩年間,較多照顧、較少照顧和沒有照顧三者的差別卻演變為縮小之勢,即在2016年至2019年的四年間社會資本豐富的育齡夫妻的生育意愿趨于強化,而2020年至2021年的兩年間也演變為弱化之勢。

圖1、圖2和圖3的結果說明:在2016年至2021年的不同年代,個體資本不同的育齡夫妻的生育意愿差異并非恒定不變,而是有的年代變得擴大,有的年代在縮小,但在2020年至2021年的兩年間,總體傾向是:無論個體資本豐富與否,育齡夫妻的生育意愿均變得弱化。在國內學術界,自實施二孩生育政策之后,生育意愿因個體資本而顯著不同,經濟資本與社會資本豐富的人“生得起孩子、養得起孩子”,而經濟資本與社會資本貧乏的人“生不起孩子、養不起孩子”;文化資本豐富的人多為高學歷的精英階層,因忙于工作而“少生孩子”,而文化資本貧乏的人多為草根階層,因閑暇時間較多而“多生孩子”,該觀點被一些學者的研究發現所證實(田衛軍、譚靜靜,2016;呂碧君,2018)。對此,本文強調以下兩個問題。

(1)如圖1、圖2和圖3的分析結果所示,自2015年10月二孩生育政策實施后的六年多時間內并不是所有年代均如此,在2020年至2021年的兩年間,無論個體資本豐富與否,即無論有錢人還是無錢人、有長輩照看子女者還是無長輩照看子女者、高學歷者還是低學歷者,生育意愿均變得弱化,不同個體資本的育齡夫妻的生育意愿差異正朝著縮小的方向演變。

(2)不同個體資本對生育意愿的影響機制存在較為顯著的差異,因此可以判斷:在現實社會中,個體資本對生育意愿的影響并不存在單一的差異生成機制,而是存在多種差異生成機制。

四、成本與效用假說的檢驗

如前所述,有關生育意愿的成本與效用假說是近些年學術界廣泛認可的、不同個體資本育齡夫妻的生育意愿差異的生成機制理論。下面,運用順序邏輯模型檢驗其在我國的適用性。

(一)成本與效用假說的模型轉換

成本與效用假說由哈維·萊賓斯坦于1957年提出,其主要觀點如前所述,在此不再贅述。需要補充說明的是,萊賓斯坦除了指出生育子女需要付出直接成本、間接成本,但也同時獲得效用之外,還詳細分析了經濟發展過程中不同形式資本、尤其是經濟資本對生育子女需要付出的成本和獲得效用產生的影響,分析發現:無論是直接成本還是間接成本均因資本類別而不同,其中在經濟收入方面,隨著經濟收入的增加所付出的成本將會提升,生育子女的邊際效用或邊際子女,即父母所生育的子女中最后那一個子女的效用,則隨著經濟收入的提高而遞減。據此萊賓斯坦提出,對于大多數育齡夫妻來說,隨著經濟收入的提高,家庭期望的生育子女的數量將會減少,因而,經濟的快速發展將會降低人口出生率(Leibenstein,1957)。

現在假設育齡夫妻正在考慮這樣一個問題,并已經產生了心理糾結:是繼續生育,增加子女數量g,還是中止生育,維持目前已有的子女數量g?如果繼續生育,則可能獲得追加的收益Hg,但無疑也會付出追加的成本Lg。此外,即使繼續生育,也未必就一定獲得期望的預期收益,而是存在不確定的風險,成功概率用f表示。若中止生育,則不會付出任何的追加成本,但無疑會減少子女數量,進而減少家庭享樂與對家庭做貢獻效用、維持家庭地位以及擴大家庭規模效用。這種繼續生育與中止生育產生的效用表示為-Rg,而該事態發生的概率表示為h。此時,選擇繼續生育則意味著模型(4)成立。模型(4)中>符號的左側是繼續生育后產生的效用,而>符號的右側則是中止生育后產生的效用,當前者高于后者時,無疑會選擇繼續生育。將模型(4)略作整理,便形成模型(5)。模型(5)中>符號左側表示的是選擇繼續生育后產生的收益。如模型(5)所示,成本與效用假說將繼續生育后可以獲得的預期收益賦予了家庭享樂與家庭貢獻、維持家庭地位以及擴大家庭規模的心理機制,而這種收益與家庭擁有的個體資本產生的效應不同。另外,如果模型(5)的兩側除以Hg(Hg>0),則轉變為模型(6)。

模型(4):f Hg+(1-f)(-hRg)-Lg>-hRg

模型(5):f Hg+fhRg-Lg>0

如果將模型(6)中的f表示為可觀察變量α和誤差的線性組合,將成本與效用假說轉換為一個數學意義的計量模型,則其計量模型如模型(6)所示。模型(6)中>符號的左側部分便形成模型(7),該模型表示的是個體資本豐富的育齡夫妻的生育意愿與實際生育行為的關系。模型(8)表示的是個體資本貧乏的育齡夫妻的生育意愿與實際生育行為的關系,即使沒有繼續生育,增加子女數量g,也能夠獲得家庭享樂與對家庭做貢獻效用、維持家庭地位以及擴大家庭規模效用。因此該情況下,繼續生育或者中止生育,只能基于家庭擁有的個體資本和生育階段g相關的成本/效益比,即閾值μ預測生育選擇的結果。

經過這樣的模型化處理,可以發現成本與效用假說與前面的模型(1)、模型(2)、模型(3)處于同一關系結構中。事實上,如果給變量α一個將個體資本豐富家庭和個體資本貧乏家庭比照的基點,則成本與效用假說的差異生成機制是否適用于我國,可以通過不同生育階段的影響效應γg的存在與否進行甄別。也就是說,在順序邏輯模型中能夠觀察到閾值和個體資本變量之間的相互作用,而相互作用的傾向是成本與效用假說是否成立的必要條件。

模型(7):α’β+α’γg-μg(個體資本豐富的夫妻)

模型(8):α’β-μg(個體資本貧乏的夫妻)

(二)成本與效用假說設想的差異范式

在個體資本中,如果將資本貧乏、資本一般、資本豐富三個層次進行比較,那么基于成本與效用假說,則可設想會產生以下四種差異類型。

第一,成本與效用假說是以不同類別資本的擁有量為前提的育齡夫妻之間生育意愿差異生成機制的假說。因此,若比較資本貧乏者與資本豐富者的生育意愿,則可設想其差異在資本貧乏者中就已經顯現出來。但是,隨著個體資本趨于豐富,這種差異可能很難顯現,因為此時的個體資本擁有量不一定會成為比較的對象。該情況下,不同類別的個體資本和生育意愿兩個變量的交互作用可能不會呈現統計顯著性。

第二,當個體資本成為生育意愿的影響因素時,可以設想:與資本貧乏者和資本一般者生育意愿的差異相比,資本貧乏者與資本豐富者的差異會更大,更能夠顯現不同類別個體資本的差異。

第三,在當今社會,與年齡較高者相比,年齡較低者往往學歷較高,文化資本也較為豐富。因此可以設想:越是低齡的育齡夫妻,由文化資本產生的生育意愿差異越不顯見。

第四,一般來說,生育子女,增加子女數量,增強家庭享樂、維持家庭地位以及擴大家庭規模的動因,女性強于男性。但是,若沒有呈現該傾向,則可設想:無論在個體資本的客觀影響方面,還是在育齡夫妻的主觀心理方面,生育意愿的性別差異可能變得消失。

為了驗證這些設想,設計了性別、年代、經濟資本、文化資本、社會資本的五個變量組成的計量模型,探討個體資本和閾值的相互作用。若相互作用項呈現統計顯著性,則可認為:成本與效用假說中的差異生成機制發生了作用;若效應模式與上述設想一致,則可說明:成本與效用假說所述的差異生成機制會更為契合現實。反之,若相互作用項沒有呈現統計顯著性,則可解釋:現實社會中的差異范式反映了個體資本產生的生育意愿差異,其效應與處于生育1個、2個、3個及以上的何種生育階段無關,在任何生育階段均恒定不變。

(三)成本與效用假說的檢驗

基于調查數據進行邏輯分析之后形成的順序邏輯模型的分析結果,如表3所示。雖然該分析方法不能使模型的擬合度近似于卡方分布,但可以基于G2所示的似然比精準地分析不同變量的影響效應。因此,表3以表1和表2相同的形式展示了分析結果。

表3 資本變量相互作用的順序邏輯模型的分析結果

表3左列第二行的基本模型顯示的是,根據前面明確的生育意愿的年代差異考察的個體資本變量和年代的相互作用。比較不同模型即可發現,年代差異分析中明確的演變傾向,同樣體現于加入個體資本變量之后的分析。具體而言,不同資本的影響效應可做如下表述。

第一,比較M1和M2以及M2的G2=32.94、df=4、p=0.196的分析結果,即可發現:社會資本的影響效應在不同年代大致相同,年代的變化并不十分明顯。

第二,比較M4和M5以及M4的G2=9.72、df=4、p=0.000的分析結果,即可發現:經濟資本的影響效應也因年代而顯著不同,年代的影響十分顯著。

第三,比較M3和M5以及M3的G2=8.36、df=6、p=0.201的分析結果,即可發現:文化資本的影響效應幾乎看不到年代的變化,即在不同的年代,文化資本導致的生育意愿差異非常穩定。

基于上述分析,根據M3再探討一下閾值μ和個體資本變量D、Q、N的相互作用。相關的統計結果如表3左列第三行的閾值與個體資本變量的相互作用的數據。其中,M6表示的是:經濟資本與閾值的相互作用,G2=36.81、df=4、p=0.000的統計結果說明:兩者的相互作用非常顯著,即生育意愿因經濟資本的擁有量而顯著不同,這意味著經濟資本的影響效應與成本與效用假說一致。M7顯示的是:社會資本與閾值的相互作用,G2=6.59、df=6、p=0.172的統計結果說明:兩者的相互作用沒有呈現統計顯著性,即社會資本產生的效應在每一個生育階段的差異并不顯見。另外,如第二行基本模型的數據所示,社會資本的影響效應在每一個年代均大致不同,因此該效應不僅在生育階段導致的差異方面,而且在變量效應的年代變化方面,可謂與成本與效用假說的設想相悖。

M8顯示的是:文化資本與閾值的相互作用,G2=14.01、df=4、p=0.273的統計結果說明:兩者的相互作用并不具有統計顯著性,即生育意愿并沒有因文化資本的擁有狀況而不同,因此文化資本的影響效用與成本與效用假說相悖。基于上面的分析結果,可以說明:在文化資本、社會資本與生育意愿的差異方面,成本與效用假說中的差異生成機制并不適用于中國社會。在中國,雖然文化資本與社會資本導致的生育意愿差異在一定程度上也存在于不同的群體,但在影響機制方面,其影響效應并沒有大于經濟資本的影響效應。

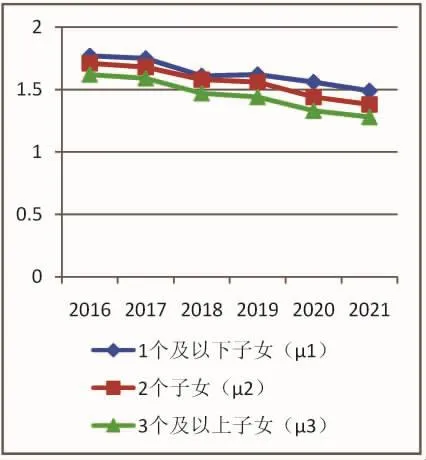

圖4至圖7表示的是,從表3的M6和M8中,基于經濟資本和文化資本提取出的不同生育階段的影響效應γDg和γNg。由于兩個模型都包括年代的相互作用項CD和CN,因此為了準確把握經濟資本與文化資本不同育齡夫妻的生育意愿的實際差異,圖4至圖7中除了它們的影響效應之外,還顯示了βCD+γDg和βCN+γNg的值。不同經濟資本與文化資本導致的生育意愿差異對應于年代引起的變量效應的差異β,而同一類別資本導致的生育意愿差異對應于資本變量和閾值的相互作用產生的不同生育階段的影響效應γ。雖然圖4至圖7中沒有顯示社會資本的影響效應,但是分析得知,社會資本的影響效應與閾值的相互作用以及由年代引起的變化均不顯著。

圖4 不同生育階段經濟資本的影響效應

圖5 不同生育階段經濟資本的影響效應

圖6 不同生育階段文化資本的影響效應

圖7 不同生育階段文化資本的影響效應

圖4至圖5的統計結果說明:經濟資本對于生育意愿的影響效應與成本與效用假說相當一致。在對于生育意愿的影響方面,經濟一般與經濟貧困導致的差異在“2個子女”的生育階段最大,而在“1個及以下子女”、3個及以上子女的生育階段于縮小。反之,經濟富裕和經濟一般導致的差異在“1個及以下子女”或者“2個子女”的生育階段相對較小,而在“3個及以上子女”的生育階段逐漸增大。也就是說,經濟資本的影響效應差異與年代變化相比,更體現在不同的生育階段。如前面的生育意愿差異動向的分析結果所示,在2016年至2018年的三年間,經濟資本的影響效應差異趨于擴大,圖4和圖5的結果說明,這是由于經濟資本擁有狀況的差異所致。

文化資本對于生育意愿的影響效應與經濟資本不同,數值之間的差異相對較小。另外,無論比較大專或本科學歷/高中及以下學歷,還是比較研究生學歷/大專或本科學歷,越是進入到生育2個子女、甚至3個及以上子女的多子女生育階段,影響效應越趨于弱化。但是,文化資本的影響效應中,與同一年代的生育意愿的差異相比,不同年代之間生育意愿的差異更為顯著。但是,無論哪一層次的生育意愿,均依照年代的推移,影響效應逐漸弱化。

以上分析說明:成本與效用假說的適用性主要體現于經濟資本,而不體現于文化資本與社會資本。對于該發現,最好對圖4至圖7的統計結果再進一步探討性別引起的差異,但是由于分析模型變得更為復雜、且篇幅有限,只能留作今后分析。但是可以預測,即使分析性別引起的差異,文化資本和社會資本的影響效應與成本與效用假說一致的可能性也很低。另外,有關經濟資本的影響效應,盡管有進一步探討的空間,但需要導入價值意識、性別分工或者勞動市場參與等影響生育意愿的其他變量,必須在更為寬泛的維度上進行更為全面細致的分析。然而,這無疑超出了成本與效用假說的理論范疇。

五、結論與討論

本文基于順序邏輯模型的分析結果,首先分析了不同年代以及不同資本育齡夫妻的生育意愿的差異;其后進一步探討了生育意愿差異的內在機制,并檢驗了成本與效用假說的適用性。基于分析結果提煉出如下結論。

1.不同年代以及不同資本生育意愿的差異

2015年10月二孩生育政策實施至今的六年多時間,生育意愿的性別差異已基本消失,但是有關生育意愿的演變趨勢,確如國家統計數據所示,總體上呈弱化之勢,但因年代和個體資本的類別而呈現較大差異。另外,在2016年至2019年的四年間,不同資本擁有量的育齡夫妻在生育意愿上,尚存在強弱之別,但在2020年至2021的兩年間,無論個體資本豐富與否,生育意愿均呈現顯著的弱化之勢。這或許可以解釋為什么我國2019年的人口出生率和自然增長率還分別為10.41‰和3.32‰,而僅僅兩年之后的2021年分別驟降至7.52‰和0.34‰。不同資本育齡夫妻生育意愿的年代差異,具體如下所述。

(1)2016至2019年的四年間經濟資本豐富的育齡夫妻的生育意愿較強,經濟資本較為貧乏的育齡夫婦的生育意愿較弱;而2020年至2021年的兩年間無論經濟資本的豐富與貧乏,育齡夫妻的生育意愿均趨于弱化。

(2)在2016年至2021年的六年間無論文化資本豐富與否,育齡夫婦的生育意愿均趨于弱化。

(3)在2016年至2019年的四年間社會資本豐富的育齡夫妻的生育意愿趨于強化,而社會資本貧乏的育齡夫妻的生育意愿趨于弱化,但2020年至2021年的兩年間,無論社會資本豐富與否,均演變為弱化之勢。

也就是說,自2015年10月二孩生育政策實施后的六年多時間,就經濟資本、文化資本、社會資本三個因素而言,雖然很難說哪個因素影響大,哪個因素影響小,還是其影響程度因年代不同而存在很大差異,但相對而言,經濟資本的影響程度較大一些,且在不同的年代,影響的傾向性存在很大差異。雖然文化資本與社會資本的影響效應也較為顯著,但文化資本的影響沒有發生顯著的年代變化,而社會資本影響的年代變化與經濟資本的影響相比,較不顯著。

上述結論無疑說明:二孩生育政策以及三孩生育政策實施的初衷是提升育齡夫妻的生育意愿、提高人口出生率、改善人口結構、促進人口均衡發展。然而,總體來說,政策目標尚未實現,要切實提升育齡夫妻的生育意愿,進而提高人口出生率,可謂任重而道遠。如前所述,迄今,國內學者有關生育意愿差異的研究發現存在受教育水平、家庭收入與生育意愿具有負相關(蘇立紅,2018;翟瑞民,2021)和正相關(田衛軍、譚靜靜,2016)兩種截然不同的觀點。上述結論與已有的研究觀點不盡相同,其原因在于:本研究明確的是2016年至2021年的六年間以經濟資本、文化資本、社會資本測定的不同階層育齡夫妻的生育意愿的年代差異,而已有研究僅僅明確的是某一時間節點的經濟收入、受教育水平與生育意愿的關系,并且本研究的分析方法與已有研究完全不同,與已有研究所用回歸分析的方法相比,本研究所用的順序邏輯模型的方法更為精準。

有關生育意愿,現階段人們基于生活成本高與教育成本高的社會現實而形成的普遍觀點是:生育子女的多與少,即生育意愿的強與弱主要受經濟收入的影響,只有經濟富裕的家庭才能生得起更多的子女,但上述結論并不完全支持該觀點,說明該觀點與社會現實存在一定的偏差。由于受經濟資本、文化資本與社會資本的交互影響,現實生活中,即使經濟資本較為貧乏的育齡夫妻也可能生育二個子女、甚至三個子女,只是選擇的生育年代不同而已(見圖4和圖5)。上述結論還說明:盡管經濟資本、文化資本、社會資本對育齡夫妻的生育意愿產生不同傾向的影響,但現實生活中,影響生育意愿的因素并不局限于此,還可能有很多因素影響著生育意愿,因此要準確揭示生育意愿的影響因素、演變趨勢,還需要從多個維度進行更為全面、細致、深入的分析。

2.生育意愿差異的內在機制與成本與效用假說的適用性

在2016年至2021年的六年間,育齡夫妻的生育意愿因年代而不同,因此經濟資本、文化資本與社會資本均對生育意愿產生顯著影響,只不過不同年代影響的傾向性不同。相對而言,文化資本對生育意愿影響的傾向性較為一致,即隨著年代的推移,文化資本的影響效應趨于弱化,而社會資本的影響效應的年代差異相對較小。也就是說,對于育齡夫妻來說,是否生育第n個子女,其理性選擇不是因為文化資本和社會資本,而更多考慮到經濟資本,只有經濟資本豐富的育齡夫妻才能做出生育子女后成本與效用孰大孰小的理性判斷,進而選擇是否繼續生育第n個子女。這就是現階段我國育齡夫妻選擇生育子女的心理機制。因此在我國,經濟資本的影響機制與成本與效用假說一致,而文化資本和社會資本的影響機制與成本與效用假說相悖。

上述結論說明:不同社會現實下,育齡夫妻生育意愿差異的內在機制存在差異,被國外學者推崇的生育意愿的成本與效用假說并不完全適用于中國。在我國,不是文化資本和社會資本,而是經濟資本影響著生育子女的理性選擇,即如圖1所示,經濟資本不同的育齡夫妻在不同的年代會依據自身經濟資本的擁有狀況理性地選擇生育子女的數量,不同年代體現出的生育意愿的強與弱,正是理性選擇的結果。但是,為什么文化資本和社會資本的影響機制與成本與效用假說相悖?這可能起因于在當代中國,由于生活成本高、生活壓力大,為了生計,無論學歷高者與學歷低者,還是生育子女后有長輩照顧者與無長輩照顧者均普遍處于就業狀態而缺乏生兒育兒的時間所致。當然,該假設還需要可靠數據進行驗證。

3.今后需要研究的課題

本文僅分析了二孩生育政策實施后,不同個體資本育齡夫妻生育意愿的年代差異及內在機制,還留有很多問題亟待研究。就目前而言,明確以下三個問題較為急迫:(1)如何盡快遏制生育意愿的弱化?盡管許多地區采取了相應的配套措施,但并沒有起到相應的效果。因此,如何強化育齡夫妻生育意愿的對策,便成為今后課題之一。(2)雖然生育政策放開的目的是促進所有育齡夫妻的生育意愿,而不是產生差異化,但由于教育成本高以及貧富差距大等原因,實現不同個體資本育齡夫妻的生育意愿的均等化的難度可能愈發增大。因此,如何促進育齡夫妻生育意愿的均等化,便成為今后課題之二。(3)在我國,育齡夫妻的生育意愿弱化是否存在地區間差異,還是任何地區均存在的普遍現象?或者,在經濟快速發展背景下,這是一時的社會現象,還是永續的社會現象?上述三個問題的明確,不僅能夠更為細致地明確生育意愿的弱化問題,更重要的是,能夠為強化生育意愿找到抓手,進而如實施生育新政所期,提高人口出生率。

注釋:

①生育行為是理性選擇行為。生育子女需要付出各種成本,但也會獲得一定的收益,當收益大于成本時,會選擇繼續生育。

②在產業化、市場化社會,家庭為本的傳統價值觀弱化,自我價值實現為本的個人主義價值觀強化導致了已婚育齡青年生育意愿的弱化。

③在女性廣泛而積極地進入勞動市場的背景下,結果導致女性既需要主外,又需要主內的局面,進而導致女性面臨工作與生育難以平衡的困境,并最終導致了已婚育齡女性生育意愿的弱化。

④1960年以后西歐諸國以及美國,口服避孕藥的使用許可以及避孕手術的普及,加之1970年以后中止妊娠的合法化,使得不合時宜的妊娠中止現象增多,結果導致人口出生率降低。

⑤1960年以后歐美發達國家先后進入物質豐裕的后工業社會,年輕一代崇尚消費,并視消費為美德,結果導致輕視家庭組建,而追求消費生活的享受,進而導致生育意愿的弱化。

⑥隨著現代化的發展,少育少生愈發成為一種生育文化,并在同質群體內迅速傳播并被接納,結果導致生育意愿弱化,進而導致晚婚、晚育、甚至不育現象增多。

⑦決策函數為統計決策理論的基本概念之一,是運用統計方法認識和處理決策過程中的不確定性,并作出合理決策的方法。比如:在損失、獲益等各種不確定因素下,如何選取獲益最大的行動方案。決策函數本質上就是一個運用統計值表示的行動方案。

⑧統計結果中,G2=84.27,df=34,p=0.000。

⑨統計結果中,G2=24.62,df=31,p=0.248。

⑩統計結果中,G2=62.17,df=47,p=0.013。