基于醫護孕合作模式下提高自然分娩率的綜合管理應用研究*

姚娟 葉清曉 黃麗華 李蘭英

分娩是女性的一種自然生理過程,自然分娩是分娩方式的一種,目前認為自然分娩能提高新生兒出生質量,促進其健康成長發育,然而近年來剖宮產率的不斷上升,分娩并發癥發生率也在明顯升高,如何提高自然分娩率逐漸成為重要研究課題[1-2]。要促進自然分娩依賴于孕婦較高的認知和良好的健康行為,同時有較好的依從性去執行護理管理流程下的內容。常規護理管理下護士遵醫囑單方面為孕婦提供宣教與指導,醫護人員與孕婦之間的相互溝通較少,導致部分孕婦可出現自然分娩知識知曉率低、依從性差等問題,不利于其積極參加孕婦學校學習,最終因不健康行為影響妊娠結局[3-4]。基于醫護孕合作模式能通過醫生、護士和孕婦合作的方式加強溝通,便于及時發現孕婦問題,制訂更適合的管理方案,進而達到提高自然分娩率、母乳喂養率等目的[5-6]。本研究探討基于醫護孕合作模式下提高自然分娩率的綜合管理應用的效果,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2020 年1-9 月韶關市婦幼保健院接收建檔的孕婦200 例。納入標準:(1)年齡≥18 歲;(2)精神、認知正常;(3)意識清楚,理解能力正常;(4)既往無剖宮產史或剖宮產史1 次以內;(5)臨床資料完整。排除標準:(1)合并心肝腎等重要器官嚴重疾病;(2)合并嚴重心理疾病;(3)多胎妊娠、異位妊娠、明確的剖宮產指征者;(4)中途退出。以隨機數字表法分為對照組100 例和觀察組100 例。本研究已經本院倫理委員會批準,孕婦均對本研究知情同意。

1.2 方法 對照組采用常規管理。護士遵醫囑指導孕婦合理飲食、適當活動、規律作息,為孕婦講解妊娠及產后相關知識,幫助孕婦養成良好的生活習慣。觀察組采用基于醫護孕合作模式的綜合管理。(1)通過護士導診、流動候診孕教、門診醫師產檢,營養門診、孕婦學校、順產訓練營、助產士門診、麻醉分娩鎮痛等環節進行綜合管理,同時加入醫護、健康教育等職能部門的管理,形成多部門協作及孕產婦主動參與的孕產期全程綜合管理模式。結合孕婦身體情況、胎兒情況、飲食習慣、對自然分娩的認知等方面的信息,有針對性地開展自然分娩、妊娠期飲食特點等知識培訓,孕婦學校專人負責對孕婦們定期開展線上線下調查,點評該工作的效果及滿意度。(2)明確管理方案:醫護人員通過詢問、檢查等多種方式,及時、準確地收集孕婦各方面信息,綜合考慮其身體、心理因素,制訂個體化的管理方案,在方案制訂過程中邀請孕婦參與其中,使其知曉在妊娠過程中需要關注的重點問題,明確需要努力的主要方向,更好地理解自然分娩的重要性,做到改變不良生活習慣,遵醫囑執行各項自我管理流程。通過醫護人員和孕婦之間的反復多次溝通,確定最終的孕期管理方案并逐步落實。(3)加強合作管理:開展醫護孕聯合管理方式,鼓勵孕婦敘述自身存在的疑惑和遇到的問題,如在自然分娩上存在的疑慮、恐懼等,醫生和護士一起為其答疑解惑,并鼓勵孕婦主動關注自身良好情況和自然分娩的優勢,積極發現自己心理、行為變化,參與管理方案的執行。(4)積極接收反饋:綜合管理組醫護人員與孕婦保持積極地溝通交流,一方面評估其自然分娩等知識掌握情況,進行強化健康宣教,另一方面了解孕婦認知及行為上的變化,若孕婦存在錯誤認知,則通過進一步的針對性宣教幫助其提高認知,促進思想轉變,若孕婦存在不健康行為,則對其強調行為對妊娠結局的重要影響,加強監督管理,教會患者正確測量血壓、血糖等,做好定期門診隨訪。

1.3 觀察指標及評價標準(1)調查兩組孕婦干預1 個月后自然分娩知識知曉率、健康行為形成率、孕婦學校參加率,同時統計記錄兩組自然分娩率。自然分娩知識知曉率通過采用自制自然分娩知識知曉問卷進行評估,該問卷共10 題;健康行為形成率采用自制健康行為形成調查表進行評估,共100 題;均為百分制,得分≥60 分為自然分娩知識知曉或健康行為形成。(2)干預1 個月后采用自制管理流程執行調查表對兩組孕婦進行調查,該表共10 題,滿分100 分,得分≥80 分為優,60~79 分為良,<60 分為差。流程執行優良=優+良。(3)采用自制滿意度量表對孕婦滿意度進行評估,總分100 分,≥90 分為非常滿意,70~89 分為滿意,<70 分為不滿意,滿意度=(非常滿意例數+滿意例數)/總例數×100%。(4)觀察統計兩組分娩并發癥發生情況和母乳喂養率。分娩并發癥主要統計產后出血及其他并發癥,其他并發癥包括子宮破裂、羊水栓塞、Ⅲ度會陰裂傷、盆腔臟器損傷、產傷性血腫、產后凝血缺陷、麻醉相關吸入性肺炎、感染等。

1.4 統計學處理 采用SPSS 23.0 軟件分析,計數資料以率(%)表示,比較采用χ2檢驗;計量資料以()表示,采用t檢驗。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組一般資料比較 對照組:年齡22~37 歲,平均(28.34±4.19)歲;孕周28~32 周,平均(30.92±0.54)周;文化程度:小學13 例,初中至高中64 例,大專13 例,本科10 例。觀察組:年齡21~38 歲,平均(28.59±3.87)歲;孕周28~32 周,平均(30.78±0.49)周;文化程度:小學15 例,初中至高中63 例,大專14 例,本科8 例。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),存在可比性。

2.2 兩組自然分娩知識知曉、健康行為形成、自然分娩及孕婦學校參加情況比較 觀察組自然分娩知識知曉率、健康行為形成率、自然分娩率及孕婦學校參加率均較對照組高(P<0.05),見表1。

表1 兩組知識、行為、自然分娩及孕婦學校參加情況比較[例(%)]

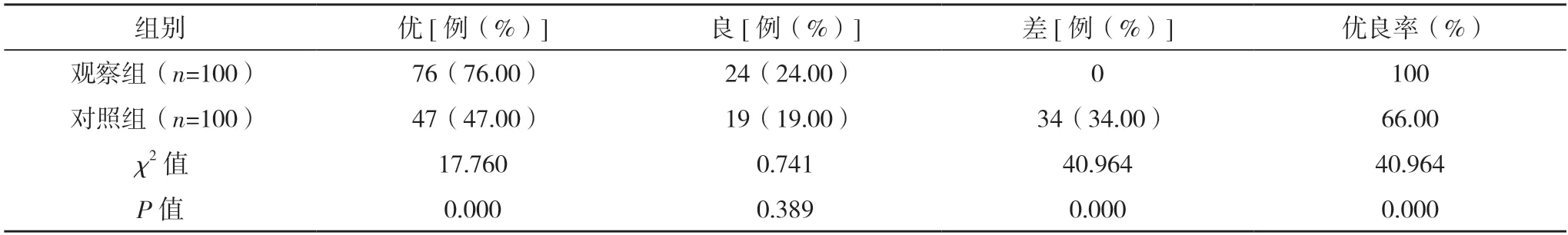

2.3 兩組管理流程執行情況比較 觀察組流程執行優良率較對照組高(P<0.05),見表2。

表2 兩組管理流程執行情況比較

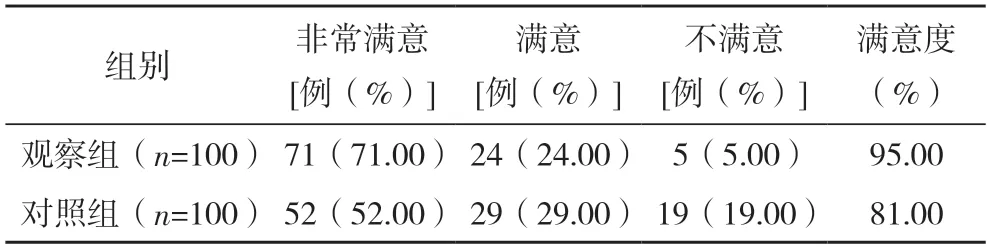

2.4 兩組孕婦滿意度比較 觀察組滿意度為95.00%,明顯較對照組的81.00% 高(χ2=9.280,P=0.002),見表3。

表3 兩組孕婦滿意度比較

2.5 兩組分娩并發癥發生情況及母乳喂養情況比較 觀察組產后出血2 例,新生兒窒息0 例,分娩并發癥發生率為2.00%(2/100),對照組產后出血5 例,新生兒窒息0 例,分娩并發癥發生率為5.00%(5/100),兩組分娩并發癥發生率比較,差異無統計學意義(χ2=1.332,P=0.248);觀察組母乳喂養率95.00%(95/100)較對照組的87.00%(87/100)更高(χ2=3.907,P=0.048)。

3 討論

自然分娩是孕婦常用的一種分娩方式,目前認為自然分娩有助于降低麻醉風險、術后感染風險,促進新生兒免疫系統、大腦及前庭功能發育[7-8]。然而近年來臨床自然分娩率并不理想,剖宮產率的不斷升高增加了產婦產后并發癥發生風險和新生兒不良結局發生風險,探索有效措施提高自然分娩率成為研究重點[9]。

基于醫護孕合作模式的綜合管理是一種以孕婦為中心,整個醫療團隊圍繞其服務的管理體系,在傳統醫療護理管理模式下加強醫、護、孕婦、家屬之間的協作,不再僅強調醫護的主導性作用,更側重于醫護人員與孕婦之間的溝通渠道暢通[10-11],增加了孕婦的主動參與度。造成自然分娩率不高的主要因素包括孕婦心理和生理兩大方面,基于醫護孕合作模式的綜合管理強化了醫護人員與孕婦之間的溝通,能有效掌握孕婦身心個體化情況,利于針對性解決其心理、生理上存在的問題,進而促進自然分娩[12-13]。本研究結果顯示,觀察組自然分娩知識知曉率、健康行為形成率、自然分娩率、孕婦學校參加率均較對照組高(P<0.05),流程執行優良率較對照組高(P<0.05),觀察組滿意度高于對照組(P<0.05),母乳喂養率高于對照組(P<0.05)。究其原因在于大多孕婦及家屬對自然分娩認知不足,還常因生理變化、分娩痛等因素導致焦慮、抑郁等負面情緒,影響其依從性、學習積極性和分娩方式的選擇[14],孕婦還容易因日常不良行為習慣導致妊娠期高血壓、妊娠期糖尿病等并發癥,最終導致剖宮產[15],常規護理管理以醫護人員為主導,缺乏與孕婦的溝通與協作,也未重視其心理層面的變化,導致部分孕婦獲得的干預效果并不理想[16]。基于醫護孕合作模式的綜合管理模式能讓醫、護、孕婦、家屬更充分地溝通交流[17],一方面能讓醫護人員充分掌握孕婦身體、心理情況,通過綜合管理的模式,促進孕婦積極參加孕婦學校,自發學習相關技能知識,并能綜合運用[18];另一方面也能了解孕婦反饋,及時為其答疑解惑,通過系統的、針對性的自然分娩知識宣教、健康行為指導及心理疏導,最終能提高其自然分娩知識知曉率、健康行為形成率和流程執行優良率,提高母乳喂養率,促進自然分娩方式的優先選擇,也能提高孕婦滿意度[19-20]。

綜上所述,基于醫護孕合作模式下的綜合管理具有正面導向作用、預防診斷作用及反饋糾正作用,既能提高團隊的緊密合作程度,提高產科質量管理,也能提高孕婦自然分娩知識知曉率、健康行為形成率及自然分娩率,個人、醫院乃至社會均能受益,綜合管理下能使“自然分娩”更科學、更體系化,值得向基層有條件的醫療保健機構推廣。