中國大氣科學(xué)科技期刊的現(xiàn)狀與未來

張芷言 林麗珊

我國現(xiàn)有的大氣科學(xué)英文科技期刊發(fā)展無法滿足我國大氣科學(xué)研究產(chǎn)出的增長,靠國外出版機(jī)構(gòu)“借船出海”不是長久之計,未來大氣科學(xué)英文科技期刊可以聯(lián)合起來,打造我國自主的集約化、數(shù)字化、國際化出版?zhèn)鞑テ脚_,以此平臺為推手,打造一批世界一流的大氣科學(xué)科技期刊。

科技期刊傳承人類文明、薈萃科學(xué)發(fā)現(xiàn)、引領(lǐng)科技發(fā)展,直接體現(xiàn)國家科技競爭力和文化軟實(shí)力。大氣科學(xué)科技期刊的發(fā)展能促進(jìn)大氣科學(xué)學(xué)科繁榮,為氣象科技創(chuàng)新提供有力支撐,更好地服務(wù)社會發(fā)展。我國先后出版過60多種氣象類科技期刊,根據(jù)《中國學(xué)術(shù)期刊影響因子年報(自然科學(xué)與工程技術(shù))》(2021年)學(xué)科分類,收錄的公開出版的大氣科學(xué)類科技期刊有36種,其中中文期刊31種、英文期刊5種。本文重點(diǎn)分析這36種期刊。

1 我國大氣科學(xué)科技期刊總體概況

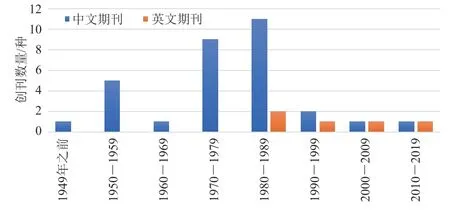

36種刊物中,創(chuàng)刊歷史最悠久的是《氣象學(xué)報》,創(chuàng)刊于1925年,前身是《氣象雜志》,由《中國氣象學(xué)會會刊》在1935年改版而成。如圖1所示,大部分(87.1%)中文大氣科學(xué)科技期刊創(chuàng)辦于1989年之前,創(chuàng)辦高峰期集中在1970—1989年。英文科技期刊都是在1980年之后創(chuàng)辦。大氣科學(xué)科技期刊以雙月刊為主,占比達(dá)71.4%,只有2種中文刊和1種英文刊是月刊。

圖1 全國大氣科學(xué)類科技期刊創(chuàng)刊時間分布圖

“中國科技核心期刊”(中國科技論文統(tǒng)計源期刊)數(shù)據(jù)庫收錄的大氣科學(xué)(氣象學(xué))期刊共20種,其中有2種英文刊和18種中文刊;中國科學(xué)引文數(shù)據(jù)庫(CSCD)收錄的大氣科學(xué)(氣象學(xué))期刊共14種,其中英文刊5種、中文刊9種;被北京大學(xué)圖書館《中文核心期刊要目總覽》2021年(即第9版)之“大氣科學(xué)(氣象學(xué))”類收錄的共10種,均是中文刊。綜上可知,同時被三個核心期刊數(shù)據(jù)庫收錄的大氣科學(xué)(氣象學(xué))的中文科技期刊僅有9種。

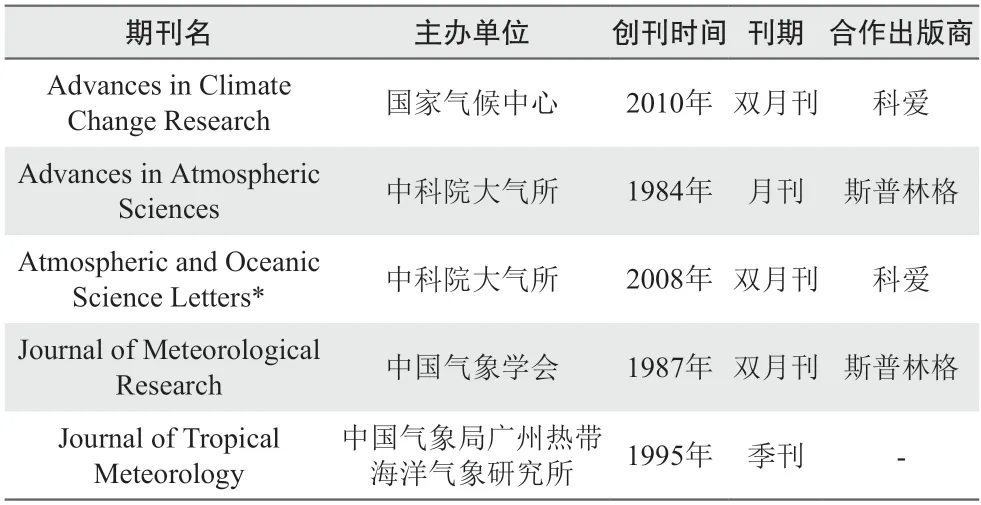

被SCIE數(shù)據(jù)庫收錄的期刊有4種,另外1種被ESCI收錄(表1)。其中4種英文刊均有合作的出版商,主要為2家:科學(xué)出版社和Elsevier合資的科愛森藍(lán)文化傳播有限公司,以及斯普林格-自然出版社。2021年全球氣象與大氣科學(xué)領(lǐng)域SCI期刊共94種,中國占比為4.26%。相比較,美國、英國、德國及荷蘭的收錄氣象與大氣科學(xué)領(lǐng)域SCI期刊數(shù)量占據(jù)絕對領(lǐng)先優(yōu)勢。

表1 中國氣象與大氣科學(xué)領(lǐng)域英文期刊

2020年,全球共產(chǎn)出氣象和大氣科學(xué)領(lǐng)域SCI論文17378篇,其中中國作者產(chǎn)出4660篇,占比為26.8%。中國氣象與大氣科學(xué)領(lǐng)域SCI期刊的發(fā)展無法滿足大氣科學(xué)學(xué)科研究的產(chǎn)出。

2 大氣科學(xué)類中文核心期刊

選取同時被三個核心期刊數(shù)據(jù)庫收錄,且三個數(shù)據(jù)庫中綜合影響力排名前5的大氣科學(xué)(氣象學(xué))的中文刊物中的5本期刊(《大氣科學(xué)》《氣象學(xué)報》《氣象》《高原氣象》《應(yīng)用氣象學(xué)報》)的引證指標(biāo)進(jìn)行分析。2011—2020年5本期刊的平均年載文量有下降趨勢(圖2),特別是《氣象》《高原氣象》為月刊,《氣象》年載文量從2011年的226篇下降到2020年的165篇,下降27%,《高原氣象》年載文量從2011年的192篇下降到2020年的121篇,下降36.97%。年載文量下降趨勢比較明顯。這可能是與3個方面的因素有關(guān)。一是因為隨著氣象科研水平提升,大氣科學(xué)類學(xué)術(shù)論文圖、表、內(nèi)容更豐富,文章的篇幅增長了;二是越來越多的科研論文刊登在國外期刊上,導(dǎo)致稿件流失(據(jù)《中國科技期刊發(fā)展藍(lán)皮書(2020版)》統(tǒng)計,2018年,中國科技期刊發(fā)表大氣科學(xué)學(xué)科論文6933篇,中國作者發(fā)表了氣象與大氣科學(xué)領(lǐng)域SCI論文3443篇。2020年,中國科技期刊發(fā)表大氣科學(xué)學(xué)科論文6530篇,中國作者發(fā)表了氣象與大氣科學(xué)領(lǐng)域SCI論文4660篇);三是2020年科技部關(guān)于破除科技評價中“唯論文”不良導(dǎo)向的若干措施指出,今后的科技評價中,科技論文追求質(zhì)量摒棄數(shù)量。重質(zhì)量輕數(shù)量,一定程度上導(dǎo)致了投稿量的下降。

圖2 2011—2020年大氣科學(xué)類5種期刊年載文量

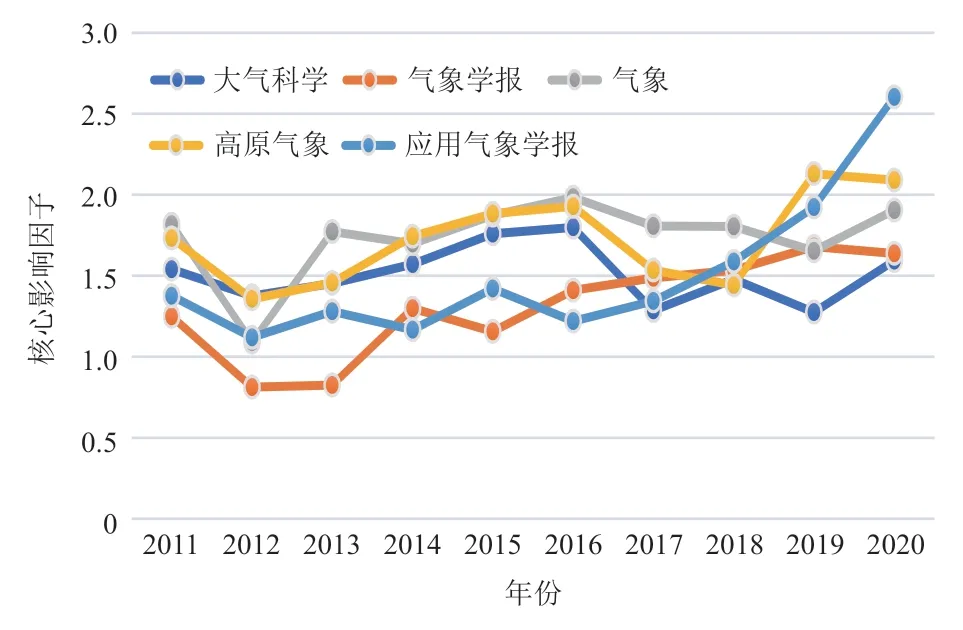

2011—2020年5種期刊的核心影響因子在波動中升高(圖3),《應(yīng)用氣象學(xué)報》核心影響因子升高幅度最大,根據(jù)中國信息技術(shù)研究所《中國科技期刊引證報告》,《應(yīng)用氣象學(xué)報》2011年核心影響因子為1.375,2020年核心影響因子為2.605,升高幅度達(dá)89.45%。《氣象》核心總被引升高幅度最大,從2011年的2827次升高到2020年的4041次,升高幅度達(dá)42.94%。

圖3 2011—2020年大氣科學(xué)類5種期刊核心影響因子

3 討論與展望

現(xiàn)今,中國整體科技水平已邁向國際一流梯隊,正成為全球科技論文產(chǎn)出的大國和強(qiáng)國,國際論文產(chǎn)量連續(xù)十幾年處于全球第二,且論文質(zhì)量也逐年增強(qiáng)。在大氣科學(xué)領(lǐng)域表現(xiàn)也是如此,2020年,在大氣科學(xué)領(lǐng)域發(fā)表SCI論文前3位的國家和地區(qū)分別是美國(5426篇)、中國(4660篇)和英國(1793篇),并且2016—2020年,中國大氣科學(xué)領(lǐng)域SCI論文的總被引頻次、總論文量和篇均被引頻次有所上升。借助在大氣科學(xué)領(lǐng)域科技創(chuàng)新取得的成就和良好的技術(shù)基礎(chǔ),結(jié)合科技期刊創(chuàng)新發(fā)展的7大技術(shù)趨勢:以人為中心、開放科學(xué)、人工智能、大數(shù)據(jù)、可獲得性、互動、融合,探討大氣科學(xué)領(lǐng)域科技期刊未來發(fā)展路徑。

科技期刊是科學(xué)研究傳播的載體,大氣科學(xué)不僅僅是研究大氣現(xiàn)象及其變化規(guī)律的一門學(xué)科,同時也是研究大氣與周圍的海洋、陸面、冰雪和生物圈相互作用的動力、物理和化學(xué)過程的一門綜合性科學(xué)。當(dāng)前國際的地球科學(xué)的發(fā)展趨勢是通過多學(xué)科的交叉研究,綜合利用,取得快速發(fā)展。同時,大數(shù)據(jù)、云計算和人工智能技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展將進(jìn)一步推動大氣科學(xué)的發(fā)展,特別是將人工智能技術(shù)與數(shù)值預(yù)報方法相結(jié)合,發(fā)展無縫隙精細(xì)化預(yù)報,在天氣預(yù)報領(lǐng)域有廣闊的發(fā)展前景。近幾年,全球在大氣科學(xué)領(lǐng)域發(fā)表的SCI論文,與環(huán)境科學(xué)、地球科學(xué)多學(xué)科和水資源等學(xué)科交叉最多,交叉論文占比分別從2019年的24.0%、14.6%和9.3%提升到2020年的35.2%、17.7%和13.9%,大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)等新技術(shù)在大氣科學(xué)領(lǐng)域應(yīng)用的研究論文數(shù)量也一直維持較強(qiáng)勁的上升趨勢。未來,大氣科學(xué)領(lǐng)域科技期刊發(fā)展融入大氣科學(xué)的發(fā)展,為學(xué)科發(fā)展服務(wù),在欄目設(shè)置以及選題策劃方面可以側(cè)重刊載大氣科學(xué)交叉領(lǐng)域論文以及新技術(shù)在大氣科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用。科技期刊是為科學(xué)研究服務(wù),著力點(diǎn)就是科技期刊刊載的論文傳播速度和廣度。未來,推進(jìn)期刊數(shù)字化出版,把握大數(shù)據(jù)、人工智能等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對科技期刊傳播的技術(shù)支撐作用,打造既具備傳播科技成果又能較好服務(wù)科研人員的學(xué)術(shù)傳播平臺。期刊載文量、刊期與期刊影響力密切相關(guān),期刊載文量是衡量科技論文產(chǎn)出數(shù)量、體現(xiàn)科技成果產(chǎn)出的一個重要量化指標(biāo),在很大程度上表征了科研發(fā)展水平,側(cè)面反映了科技信息交流能力、科研創(chuàng)新能力以及學(xué)科領(lǐng)域的活躍性和前沿性。直接影響科技信息傳播的速度與范圍。未來大氣科學(xué)科技期刊可以在保證學(xué)術(shù)質(zhì)量的前提下,縮短刊期,使更多的刊期發(fā)展成為月刊,適當(dāng)擴(kuò)大載文量,推動氣象科技創(chuàng)新以及信息交流,促進(jìn)氣象學(xué)科繁榮發(fā)展。另外,中文科技期刊可進(jìn)行雙語出版,建設(shè)雙語網(wǎng)站,設(shè)置英文長摘要,英文圖標(biāo)等,提升中文期刊的國際影響力。

現(xiàn)有的大氣科學(xué)英文科技期刊發(fā)展無法滿足我國大氣科學(xué)研究產(chǎn)出的增長,未來我國可以適量創(chuàng)辦一些英文大氣科學(xué)類期刊或者提升現(xiàn)有英文大氣科學(xué)期刊的載文量,擴(kuò)大規(guī)模。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,全國受卓越行動計劃資助的180種英文期刊中,與國外出版機(jī)構(gòu)合作的期刊占比達(dá)到82.8%,這是因為國際出版商在出版領(lǐng)域深耕多年,具有較大的影響力。但是“借船出海”不是長久之計,未來大氣科學(xué)英文科技期刊可以聯(lián)合起來,打造我國自主的集約化、數(shù)字化、國際化出版?zhèn)鞑テ脚_,以此平臺為推手,打造一批世界一流的大氣科學(xué)科技期刊。

深入閱讀

崔建勛,2020.合理設(shè)置期刊出版周期與載文量的理性思考.中國科技期刊研究,31(7):821-827.

戴洋,吳燦,何曉歡,2019.從SCI收錄情況看大氣科學(xué)期刊發(fā)展態(tài)勢.氣象科技進(jìn)展,9(3):249-250.

任勝利,寧筆,陳哲,等,2020.2019年我國英文科技期刊發(fā)展回顧.科技與出版,(3):6.

沈錫賓,劉紅霞,王海娟,等,2021.芻議推動科技期刊創(chuàng)新發(fā)展的7大科技趨勢.編輯學(xué)報,33(2):129-132.

宋亞珍,趙大良,南紅梅,2022.科技期刊服務(wù)于國家科技發(fā)展的思考.編輯學(xué)報,34(1):22-25.

王啟光,丑紀(jì)范,2021.淺談大氣科學(xué)的發(fā)展脈絡(luò).氣象科技進(jìn)展,11(3):8-10.

袁鳳杰,李耀先,等,2005.我國氣象科技期刊發(fā)展與作用.氣象研究與應(yīng)用,26(4):45-50.

張萌,賈朋群,王小光,2020.人工智能技術(shù)在大氣科學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用及其發(fā)展態(tài)勢.科學(xué)觀察,15(1):23-29.

中國氣象局圖書館,2020.氣象科學(xué)論文文獻(xiàn)計量統(tǒng)計年度報告(2020年).北京:中國氣象局圖書館.

中國氣象局圖書館,2021.氣象科學(xué)論文文獻(xiàn)計量統(tǒng)計年度報告(2021年).北京:中國氣象局圖書館.

Advances in Meteorological Science and Technology2022年4期

Advances in Meteorological Science and Technology2022年4期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- 主編語

- 新冠肺炎疫情下WMO氣象教育和培訓(xùn)現(xiàn)狀簡介

- 《氣象科技進(jìn)展》“論壇 氣象繼續(xù)教育”欄目征稿啟示

- 從地面氣象觀測檔案看新疆氣象發(fā)展

- 天基遙感觀測如何改變地球科學(xué)的面貌

——ESA活力星球2022年研討會評介 - 我國國家預(yù)警發(fā)布系統(tǒng)(NEWRES)與美國綜合警報系統(tǒng)(IPAWS)的對比分析