基于新聞事件的問題式教學探索*

——以“亞洲象的‘北上南返’”為例

韓世豪 黃 靜

(1.北京市第十二中學, 北京 100071; 2.北京教育學院豐臺分院 中學地理教研室, 北京 100073)

問題式教學是《普通高中地理課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱“課程標準”)里倡導的一種重要教學方式,所謂問題式教學就是用“問題”整合相關學習內容的教學方式。問題式教學以“問題發現”和“問題解決”為要旨,在解決問題的教學過程中,引導學生運用地理思維,構建與“問題”相關的知識結構,并能夠由表及里、層次清晰地分析問題,合理表達自己的觀點。[1]

問題式課堂教學的基礎是設計問題,而“問題”的設計需要依托情境,同時課程標準中指出地理學科核心素養應通過學生在應對復雜現實情境時的外在表現加以推斷,為評價學生的核心素養,要高度重視復雜、開放性真實問題情境的創設,即把具體任務盡可能放在真實、復雜性的現實情境之中。[2]復雜、開放、真實問題情境的創設,需要拓寬素材來源渠道,不能只局限于學科渠道,出現在日常生產與生活中的新聞事件可為真實、復雜的情境創設提供很好的素材。[3]

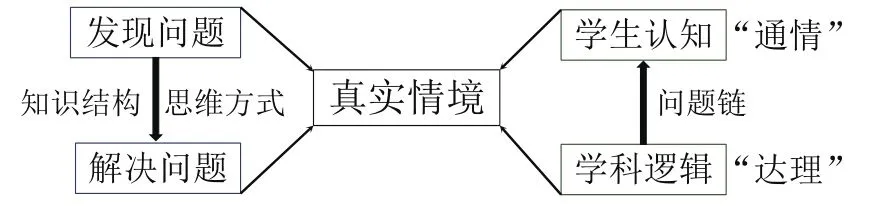

從2020年3月到2021年9月,西雙版納亞洲象群北上南返的新聞多次登上熱搜,掀起全民觀象的熱潮,學生對此新聞事件較為熟悉,也很感興趣,便于學習活動的開展。因而,筆者依托這一真實情境,在問題的確定與解決方面,始終圍繞主題情境展開:問題的設置以學生的認知水平和知識基礎為起點,問題的解決需要學生調用已知并充分理解情境,從而形成一定的地理知識結構框架;在問題的展開方面,整節課的問題鏈條以學生的思維發展為線索,既要符合學生認知,即“通情”,又需遵循學科邏輯,即“達理”(見圖1)。此外,學生通過學習可以了解到亞洲象的北上南返之旅盡管困難重重,但人象平安的結局是中國走向生態文明、實現人與自然和諧共生的典范,把立德樹人的根本任務滲透到課程的設計與實施中。

圖1 基于真實情境的問題式教學設計模式

一、教學思路

在高三復習階段,學生對高中階段的地理基礎知識及原理已充分掌握,此階段調動學生利用已學、已知來認識和分析新聞事件,不僅可以鞏固和提升復習效果,更有利于學科核心素養的落實。[4]為此,本課在高三一輪復習中以亞洲象“北上南返”的新聞事件為情境,整合了課程標準不同模塊的內容要求,依據學生的認知邏輯設計了四個主要環節及對應的關鍵問題(見圖2),旨在提升學生的區域認知、綜合思維和人地協調觀等地理學科核心素養。

圖2 本課例的教學思路

二、教學過程(見表1)

表1 “亞洲象的‘北上南返’”教學過程

(續上表)

三、學習評價

課堂評價至關重要,有利于明確學生現在所處的知識與能力水平,可引導學生在地理學習中學會認知、學會思考、學會行動,有助于學生向更高階水平努力。本課例依據課程標準內容要求與教學目標,參照學業質量標準,制定了如下評價標準(見表2)。

表2 本課例評價標準

四、教學反思

問題式教學作為課程標準提倡的重要教學方式之一,其基礎在于問題的設計,問題的確定應考慮與實際情境相關聯,避免將情境僅作為“導入”的做法,引導學生在充分理解情境的前提下展開學習。本課例各環節的關鍵問題均依托“亞洲象的‘北上南返’”這一情境展開,便于讓學生在一個貫穿全過程的情境中經歷地理思維的發展過程。因實際情境是真實復雜的,教學中的問題可能覆蓋若干條課程標準的內容要求或教科書的若干章節,這要求教師在開展問題式教學時,需圍繞這些問題,使教學內容的結構化與關聯性更加突出。為此,本課例跨模塊整合了三條課程標準內容要求,并圍繞亞洲象北上南返的新聞事件,從遷移線路到遷移原因再到保護措施設計了不同層次的問題鏈條,促進學生地理思維的進階。

創設復雜、開放的真實問題情境有助于學生在解決現實地理問題的過程中提升學科核心素養,而發生在自然與人文環境中的新聞事件為創設真實的學習情境提供了可用素材。本課在高三一輪復習階段,甄選與教學內容相關的新聞材料,基于學生的認知與學習邏輯,構建了“南”在何處、沿途困難、遷移原因與“南”能可貴等不同學習環節,并在每一環節依托關鍵問題各有側重地鍛煉與提升學生的學科核心素養。例如,在“南”在何處的學習環節里,通過分析西雙版納成為亞洲象重要棲息地的原因,鍛煉學生對西雙版納的區域認知和多要素綜合的思維能力;在沿途困難的學習環節,通過指出象群沿途可能面臨的主要困難,提升學生在對比區域差異的基礎上解決現實問題的能力;在遷移原因的學習環節,突出時空尺度思想的應用與深化;在“南”能可貴的學習環節,通過討論實現人象和諧的途徑,既有助于學生樹立人地協調的價值觀念,又能培育學生家國情懷,使其深刻認識中國生態文明建設的成就。