劉師培中國文學觀念的易學闡釋

李瑞卿

劉師培中國文學觀念的建構,是在清末民初隨著民族國家意識覺醒,中國士人在文化上尋求自立,保存國粹,在文學上既接受現代觀念又正視民族傳統的背景下完成的。概括而言,劉師培中國文學觀念在學理上面臨兩個層面的問題。其一,他面對西方現代文學觀念的沖擊,以及由之而來的純文學與雜文學之分。比如,對于文學本質問題的回答,劉師培論文學“隱法《雕龍》”(《劉申叔遺書》700),既探求文之本質,更重視文的體制規范。此外,純文學與雜文學觀念之分涉及如何看待文學的審美性與情感性問題。根據張健的研究,日本人太田善男在《文學概論》(1906年)中提出“雜文學”與“純文學”概念,與之呼應,王國維在《論哲學家與美術家之天職》(1905年)最早使用純文學概念,并以戲曲小說為純文學,而這種純文學與雜文學分野,到后代成為不可逆的趨勢(張健80—91)。但是,劉師培的特出之處在于,他避開了純雜之分,以駢文為正宗,從語言形式或情性本身內具的秩序感、合理性以及文體傳統來定義文學,并強調文學的征實性,從而避免了單純地從情感或審美角度衡量文學;在審美上與章太炎共同回應了王國維“興會神味”的超越性審美。其二,中國文字學和語言學的民族覺醒給劉師培提供了新的理論視野。他強調了漢字的指實功能并落實于對文學征實性的追求中,而漢字滋生文學的獨特路徑也是劉師培推崇的,比如易學闡釋方法在文學運思與修辭中的存在。

一、探源求證駢文正宗

劉師培以“駢文為正宗”并非以“駢文”涵蓋或凌駕所有文體,而是體現為對文章譜系的辨析、回護,在溯本求源的前提下,試圖重建文章秩序,回應文學觀念的時代變革。劉師培在十多年的時間里深入地闡發了自己的文學觀念。1905年,他在《國粹學報》第1期發表《文章源始》,提出“駢文一體,實為文體之正宗”(《劉申叔遺書》1646);又在第1期至第10期,發表《論文雜記》;又在第11期至第14期,連續發表《文說》五篇,辨析文學觀念。1912年10月,劉師培在《四川國學雜志》發表駢體《與人論文書》,1914年以駢體為吳虞《駢文讀本》作序(此序即后《中國中古文學史講義》的《概論》部分),繼續他對文學觀念的探討。雖然行文中常用“文”或“文章”這些語詞,但所探尋的是具有現代色彩的文學觀念,比如追求文學的獨立性及形式本身之美,等等。

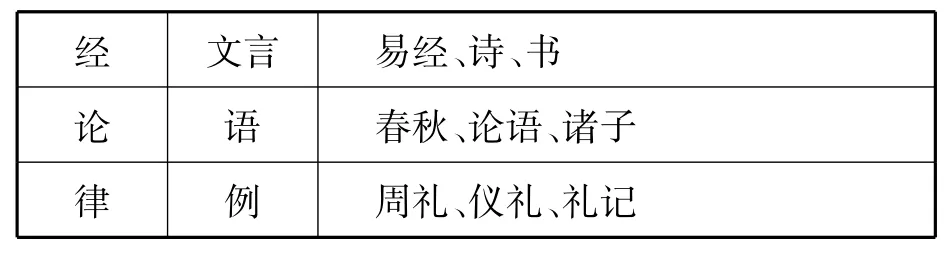

《論文雜記》開篇以中國書籍比類印度佛書。印度佛書可分為經類、論類、律類,而“中國古代書籍,亦大抵分此三類”(《劉申叔遺書》711),即文言、語、例。經、論、律有源流輕重之別,劉師培以印度經、論、律來比類文言、語、例,其中也自有軒輊。他說:“一曰文言,藻繪成文,復雜以駢語韻文,以便記誦,如《易經》六十四卦及《書》《詩》兩經是也;是即佛書之經類。”(711)此外,對語、例的內涵范疇都有界定。他又說:“后世以降,排偶之文,皆經類也;單行之文,皆論類也;會典、律例諸書,皆律類也。”(711)將“文言”這一概念超越于六藝之上,儒家傳統經典則被歸于以“文言”為首的不同門類。

?

對于經典和諸子,劉師培是尊重的,但他以文言為本源和主體,試圖建立自己的文章體系。所謂“后世以降”出現的“排偶”“單行之文”,以及“會典”,與“文言”的衍變不可分開,而此進程是漸次退化的,從而來證明文言的正宗性,并給中國文學披上一層悲觀主義的色彩。劉師培不惜借用斯賓塞“世界愈進化,則文字愈退化”的觀念,這里的“退化”是指“由文趨質、由深趨淺”的變化。他具體分析中國文學演變歷史:“上古之書,印刷未明,竹帛繁重,故力求簡質,崇用文言。降及東周,文字漸繁”,隨著語言文字的漸次合一,“宋代以下,文詞益淺”(《劉申叔遺書》711)。從進化論角度來看,由簡到繁是必然的,即所謂:“然天演之例,莫不由簡趨繁,何獨于文學而不然?”而漸趨淺質也是中國近代“必經俗語入文之一級”(711)。劉師培接受進化論觀點時,一方面保守國故,渴慕前賢規矩;一方面順應時勢,在“俗語入文”的大潮流中來討論文學。于是,在古今問題上就有了“一修俗語,以啟瀹齊民;一用古文,以保存國學,庶前賢矩范,賴以僅存”的態度(711)。

基于此,劉師培欲從駢文歷史演化和本體規定的角度來證明駢文為文章正宗。前者探本求源,梳理源流正變;后者則借易學作本體闡釋。“上古之時,先有語言,后有文字。有聲音,然后有點畫;有謠諺,然后有詩歌。謠諺二體,皆為韻語[……]厥后詩歌既興,始著文字于竹帛。然當此之時,歌謠而外,復有史篇,大抵皆為韻語。”(《劉申叔遺書》712)先有語言后有文字,聲音在前,謠諺韻語在后,這應該是一種共識。劉師培強調了中國文學中的聲韻傳統——它與“聲教”相關。他說:“蓋古代之時,教曰‘聲教’,故記誦之學大行,而中國詞章之體,亦從此而生。詩篇以降,有屈、宋《楚詞》,為詞賦家之鼻祖。”(712)《文說·和聲篇》也說:“況三代之時,學憑記誦。師儒之學,口耳相傳;經典之文,聲韻相葉。”(劉師培,《劉申叔遺書》703)劉師培駢文正宗觀是在追溯“聲教”傳統中提出的,除了證明文章聲韻的天然合理性,他還以“發源甚古”作為理由:“箴、銘、碑、頌,皆文章之有韻者也,然發源則甚古。”(712)劉師培從文化考古角度來闡明聲韻之文是文章正宗,他說:“足證上古之世,崇尚文言,故韻語之文,莫不起源于古,昔阮氏《文言說》所言,誠不誣也。”(713)論及上古,人事渺渺,劉師培必須借助文獻記述來論證歷史真實,考鏡源流的過程就成了文化的重新建構過程。“上古”一詞意涵豐富,它是劉師培所認為的文獻淵藪與文化想象。劉師培承認“六藝之學實始于唐虞”,同時肯定孔子整理之功:“蓋孔子者,集六藝之大成者也,而六藝者,又皆古圣王之舊典也,豈僅創始于周公哉?”(477)顯然否定了周公個人的六藝發明權,而孔子的作為在于:一方面是文獻整理,所謂“征三代之禮,訂六經之書,征文考獻,多識前言往行”(478);另一方面則是“成一家言”,他屬于周室東遷,民綱不振之后“各本其性之所近,以自成一家言”的“民間才智之士”(504),兼通“九流術數諸學”(478),超拔卓越,因而可以“衍心性之傳,明道藝之蘊,成一家之言,集中國理學之大成”(478)。同時,孔子在劉師培這里又是可與西哲比肩者。其實,保存國粹是劉師培“上古”觀念滋生的土壤,在此探源過程以及與中西理論互照中,中國精神得以自覺樹立。他常有“中儒”“西儒”之稱,將諸子與西哲類比,這更促使他在思想和學術上追求獨創。劉師培尊重原始文獻,借鑒西學,重視“學”之本質,也即承認文獻中累積了的認識構架與歷史經驗,如論及古學起源時,有“古學出于宗教”“古學出于實驗”“古學出于史官”“古學出于官守”等觀念(1472—1492)。劉師培又以社會學闡釋“古學”,他說:“藏往基于探賾,以事為主,西人謂之動社會學;察來基于索隱,以理為主,西人謂之靜社會學。”(507)所謂“藏往知來”是易學的方法,此論中,易學與社會學互釋,斯賓塞“考察萬物,由靜觀而得其真,謂人類舉止悉在因果律之范圍”的方法論正是社會學與易學的共有特征(507)。劉師培駢文正宗論為探源所得,但也是借易學闡釋而成,下文將作專門論述。

此外,劉師培借班固《藝文志》的文體觀以佐證其駢文正宗論。劉師培說:“觀班《志》之敘藝文也,僅序詩賦為五種,而未及雜文;誠以古人不立文名,偶有撰著,皆出入六經、諸子之中,非六經、諸子而外,別有古文一體也。”(《劉申叔遺書》713)確實如此,從文體學的角度來看,詩賦文體由來已久,而“古文”一體并不存在。雖然不能借此來否認“古文”的合理性,但劉師培為駢文找到了發端上的優勢。他認為“論說之體”“書說之體”“奏議之體”“敕令之體”以及“傳”“記”“箴”“銘”等,它們“皆探源于六經、諸子者也”(713),而詩賦諸體是有韻之文,足以另為一體。劉師培一再說明“文言”是相對于六經諸子與后世古文的獨立體制,并且堅守此種文統,而將唐宋時代的古文辭流變當作文體的淆亂與衰落。《論文雜記》寫道:“唐、宋以降,詩集文集,判為兩途。而文之刊入集中者,不論其為有韻為無韻也,亦不論其為奇體為偶體也,而文章之體,至此大淆。”(劉師培,《劉申叔遺書》713)劉師培明確質疑了韓柳以來古文家“古文”的合法性,并沒有因為韓柳古文試圖明道而認同這一文體,他將韓柳的創造看作對文章正軌的偏移。奇偶、有韻或無韻、單行或駢儷成為判斷文學的準則,成為討論文章變遷的關鍵詞。如:西漢文章“大抵皆單行之語,不雜駢儷之詞”,東京以降,“論辨諸作往往以單行之語,運排偶之詞,而奇偶相生,致文體迥殊于西漢”(714)。“建安之世,七子繼興,偶有撰著,悉以排偶易單行;即非有韻之文,亦用偶文之體,而華靡之作,遂開四六之先,而文體復殊于東漢。其遷變者一也。”(714)凡此種種,從句式長短、語意繁簡、音韻、對偶方面立論,可謂辨析精微。

二、文學本體的易學闡釋與文道合一論重構

劉師培以易學闡釋駢文形式存在的必然性,其實就是對文學本體的易學闡釋。劉師培以易論文受阮元影響,但又有所發揮,形成比較完整的闡釋體系。大約就是在1905年前后,純文學觀念為王國維所接納,而章太炎發表于《國粹學報》(1906年)的《文學論略》也涉及文學本體論。章氏有論,“以有文字著于竹帛,故謂之文”,他主張研論文學,“當以文字為主,不當以彣彰為主”(《文學論略(未完)》4)。章太炎這一文學觀念自樹一幟,并特別反撥了《文選》與阮元以文采為尚的文觀念。劉師培與章太炎在文學本體論的思考上形成對話關系。《論文雜記》說:

蓋“文”訓為“飾”,乃英華發外,秩然有章之謂也。故道之發現于外者為文,事之條理秩然者為“文”,而言詞之有緣飾者,亦莫不稱之為“文”。古人言文合一,故借為“文章”之“文”。后世以“文章”之“文”,遂足該“文”字之界說,失之甚矣。夫“文”字之訓,既專屬于“文章”,則循名責實,惟韻語儷詞之作,稍與“緣飾”之訓相符。故漢、魏、六朝之世,悉以有韻偶行者為“文”,而昭明編輯《文選》,亦以沉思翰藻者為“文”。文章之界,至此而大明矣。降及唐代,以“筆”為文,[……]若以“筆”為文,則與古代“文”字之訓相背矣。(劉師培,《劉申叔遺書》715)盡管劉師培《論文雜記》發表在1905年,章太炎《文學論略》發表于1906年,劉師培在前,章太炎在后,都是討論文學之本質,但兩者對“文字”的理解不同,似乎章太炎故意賦予劉師培“‘文’字”新意。劉師培所謂“‘文’字”即是“文”,指“韻語儷詞”,是“言詞之有緣飾”;章太炎所謂“文字”,強調文字形式留存于竹帛的書寫過程,強調“書契記事之本”,以“命其形質”謂之文。章太炎認為“凡彣者,必皆成文;而成文者,不必皆彣”(《文學論略(未完)》4);劉師培則強調了文者必彣的必然性,他的基本邏輯是:“文”是“英華發外,秩然有章”,“文”也是“道之發現于外者”與“事之條理秩然者”,而言詞之“文”也在“文”之范圍內,那么,言詞之文的本質就是“沉思翰藻”“有韻偶行”。劉師培劃出了他的文章之界,也即文學之界。

劉師培文學本體論并不排斥“道”,但他要求文的形式即是“道”本身,故而引入易學宇宙觀念,從秩序和變化來闡釋文與文學的化生,此種化生論也即是本體論。劉師培借助易學論證了上述觀點的先天必然性,即文何以是秩然有序、光采外發的;文章何以必然需要有韻偶行。《文說》曰:

昔《大易》有言:“道有變動故曰爻,爻有等故曰物,物相雜故曰文。”《考工》亦有言:“青與白謂之文,白與黑謂之章。”蓋伏羲畫卦,即判陰陽;隸首作數,始分奇偶。一陰一陽謂之道,一奇一偶謂之文。故剛柔交錯,文之垂于天者也;經緯天地,文之列于謚者也。三代之時,一字數用,凡禮樂、法制、威儀、言辭,古籍所載,咸謂之文。是則文也者,乃英華發外、秩然有章之謂也。(劉師培,《劉申叔遺書》707)

劉師培易學闡釋學一方面遵循自然元氣論的宇宙觀,另一方面則能深刻領會易學闡釋中人的主體性,對于“伏羲畫卦”與“隸首作數”而形成的文化架構進行了揭示。天地變化,圣人作卦,《易》與天地準,人文與自然一體而成。圣人仰觀俯察,探賾索隱,知曉自然規律,與此同時又能范圍天地,為天地立心。所以,《易》者,象也,爻者,效也,即效天下之動,因而道有變動,爻以仿效;六爻有不同次序,在不同時位下形成物及其觀念,而物之交錯即是文。此過程也即是“一陰一陽謂之道,一奇一偶謂之文”,文的產生即是易道,因此也決定了它“經緯天地”“秩然成章”的根本屬性。在《中國中古文學史講義》中也有類似論述:

《易大傳》曰:“物相雜故曰文。”《論語》曰:“郁郁乎文哉。”由《易》之說,則青白相比、玄黃厝雜之謂也;由《語》之說,則會集眾彩、含物化光之謂也。嗣則洨長《說文》,詁逪相詮;成國《釋名》,即繡為辟。準萌造字之基,顧諟正名之指,文匪一端,殊途同歸。必重明麗正,致飾盡亨,綴兆舒疾,周旋矩規,然后考命物以極情性,觀形容以況物宜,故能光明上下,劈措萬類,未有志白賁而尤翰如,執素功以該繢事者也。(劉師培,《中國中古文學史講義》1)

劉師培筆下的文字是以易道變化的模式展開的,其中包括對外物的命名與形容,以及情性的表達,乃至禮樂法制的形成。“物相雜故曰文”,即物的交錯變化就是文,而這種交錯天然地具有秩序,且能光照天地,所謂“青白相比、玄黃厝雜”,“會集眾彩、含物化光”。而文章生成必然在一定秩序下“考命物以極情性,觀形容以況物宜”。正因為文章的形成是易道變化,所以,它天然地具有著“光明上下,劈措萬類”的神圣功能,文章的形式之美也自然而然,不事雕繪,不假虛靈。即所謂“物成而麗,交錯發形,分動而明,剛柔判象,在物僉然,文亦猶之”(劉師培,《中國中古文學史講義》1)。此種陰陽化生思想落實于中國文字便形成駢文特征,劉師培說:“是則音泮軒輊,象昭明兩,比物丑類,泯躋從齊,切響浮聲,引同協異,乃禹域所獨然,殊方所未有也。”(1)確實如此,意象與聲韻互照,浮聲與切響協和,由是之故,駢文成為劉師培引以為傲的獨特文體。

那么,發端于文字,指示名實、交錯成文的作品是否就必然表現為有韻偶行的駢文呢?換言之,陰陽交錯、排比成文時必然出現押韻嗎?劉師培在文論中營構了這一邏輯。其一,文章“奇偶相參,則侔色揣稱”(《劉申叔遺書》701),要求作者析字精審,重視字義,文字在文章生成過程中是至關重要的。其二,“上古造字,以類物情,極意形容,有如圖繪:嗾為使犬,喌訓呼雞”(701)。即是說,文字與聲音存在關聯。在遣詞造句中,“言必象物,音必附聲”(702),比如“‘依依’繪楊柳之情,‘呦呦’學鹿鳴之韻”。其三,聲音先于文字,言出于口,即為有韻之文。《文說·和聲篇》說:“上古未有文字,先有語言”,“太古之文,有音無字。謠諺二體,起源最先。謠訓‘徒歌’,諺訓‘傳言’。蓋言出于口,聲音以成,是為有韻之文,咸合自然之節”(劉師培,《劉申叔遺書》703)。楊萬里將《易》分為“天易”“竹易”“人易”三類(卷17 230),“乾坤定位”即是“天易”,在劉師培這里,“太古之文”“自然之節”的存在形成了易學闡釋結構,也類似于“天易”。人之言語受“天易”闡釋而成為有韻之文,也即是說,人之聲音一旦存在,必然有韻,合乎自然節奏。此處的“自然節奏”又可闡釋為與八音、六律、五聲有關的聲韻,它是可以度數的。從上述三個層面,劉師培足以論證駢文中聲韻存在的必然性,結合前文中對“文”必然性的闡釋,可知劉氏文學本體論的易學闡釋是可信賴的。

與此同時,劉師培借助易學邏輯建構了新的文道合一觀念。他認為,正是駢文之廢導致了所謂古文辭的“文道之分”,那么對駢文合理性的易學論證,就是對新的文道合一的建構。他說:

三代文詞,句簡而語文[……]秦漢以降,文與古殊,由簡而繁,至南宋而文愈繁;由文而質,至南宋而文愈質。蓋由簡趨繁,由于駢文之廢,故據事直書,不復簡約其文詞;由文趨質,由于語錄之興,故以語為文,不求自別于流俗。此雖文字必經之階級,然君子之學,繼往開來,舍文曷達?若夫廢修詞之功,崇淺質之文,則文與道分,安望其文載道哉?則崇尚文言,刪除俚語,亦今日厘正文體之一端也。”(《劉申叔遺書》717—718)

這就是說,語體滲入文言是必然之事,而廢棄修辭之功導致了文與道分,從而也影響到君子繼往開來之學。劉師培以易學闡釋駢文,尋找文學范型其實就是一種學理上的補救,也即是重整修辭之功,興復君子之學。易學邏輯的引入就是發自根底的文化再生。文章與性、天道之關系的論述最早見于《論語》,后學解經無法忽略這一哲學公案。《論語·公冶長》篇說:“子貢曰:‘夫子之文章,可得而聞也。夫子之言性與天道,不可得而聞也已矣。’”(何晏61)夫子文章與道之關系作為哲學命題,從魏晉到宋明有著著名的討論,多數人承認夫子文章與道的統一性,或者說,夫子文章即是夫子之道的一種現實形式。文與道統一始終是儒家學者的理想所在,特別是唐宋古文家以及宋代的理學家們。不過,蘇軾在朱熹的眼中卻成了“文自文而道自道”;朱熹主張文道一體,但實際上是重道輕文(莫礪鋒109—116),先理會道理再作文。文道合一的話題到明代前后七子、唐宋派那里依然是理論的焦點。劉師培文道合一論的易學邏輯的特別之處在于:其一,從文字入手,以押韻偶行的方式,指示外物,發抒情性,駢體生成的過程與形式即是道本身,也即文道同一;其二,劉師培對“道”“理”作了名學的詮釋,因而其“文道合一”的內涵發生了徹底的變革。受《穆勒名學》啟示,劉師培在研究方法上重視“循名責實”(李帆98)。他在《東原學案序》中反對宋儒“高談義理,以為人同此心,心同此理,以心為至靈至神之物”(劉師培,《劉申叔遺書》1759),打破宋儒的理、心等形而上概念,以名學闡釋理學,條分縷析地界定“道”或“理”。劉師培也是“訓理為分”,認為“事事物物莫不有理”“理可以分,故曰分理”(1759),而所謂肌理、腠理、文理、天理、地理、性命之理都是析分而得之理。劉師培將“道”或“理”僵化的、虛幻的神圣意義都剝離了。《理學字義通釋》中,劉師培窮究古籍,旁征博引,訓詁“理”義之后,對“理”作出了新的闡釋。其文曰:

是文理、條理為理字最先之訓,特事物之理,必由窮究而后明。條理、文理屬于外物者也,窮究事物之理,屬于吾心者也。《易·系辭》又言窮理盡性,窮理者,即《中庸》所謂慎思明辨耳,然慎思明辨,必賴比較分析之功;理也者,即由比較分析而后見者也,而比較分析之能,又即在心之理也。心理由物理而后起,物理亦由心理而后明。非物則心無所感,非心則物不可知。吾心之所辨別者,外物之理也;吾心之所以能辨別外物者,即吾心之理也。在物、在心總名曰理,蓋物之可區別者謂之理;而具區別之能者,亦謂之理。(《劉申叔遺書》462)

上文所論之“理”是指心的析理能力與客觀之理,劉師培將“理”還原到心物關系中來討論“理”,即“心理由物理而后起,物理亦由心理而后明”,“理”因比較分析而凸顯。劉師培以名學和科學闡釋“心”與“理”,同時又推重易簡之理,以易學來闡釋“心”與“理”(下文涉及)。總之,所謂理或道的顯現就是在循名責實、主客體合一的認識與實踐中完成的,它先天地和語言形式同為一體,加之被易學所闡釋,駢體形式也必然與之為一。一個凸顯主體審美動態與文字形式的兼具現代性色彩與民族性特征的文學本體論,借助重構的“文道合一”論,在中西文化與中西文學觀念的對話中,以近乎完美的邏輯赫然樹立了。

三、“象盡意論”與文質兼備之美

劉師培說:“象態既殊,名稱即別,古代鴻文,皆沿此例。流連萬象之際,沉吟視聽之區;言必象物,音必附聲”(《劉申叔遺書》702)。“言必象物”是文字指實性的表現,但并不僅僅指文字可以孤立地象物、象聲,而且也指在作品生成的整一過程中成為意、象、言系統的有機部分。“流連萬象之際,沉吟視聽之區”出自劉勰《物色》篇,“流連萬象”也即是“寫氣圖貌,既隨物以宛轉;屬采附聲,亦與心而徘徊”的過程(劉勰693)。而如何“寫氣圖貌”及“與心徘徊”,在《神思》篇是納入易學闡釋方法,并表現為意、象、言符號系統的。《神思》篇曰:“神居胸臆,而志氣統其關鍵;物沿耳目,而辭令管其樞機。樞機方通,則物無隱貌;關鍵將塞,則神有遁心。”(劉勰493)“樞機”一詞出現在《周易·系辭上》中,“言行,君子之樞機”,王弼注曰“樞機,制動之主”,即“樞機”是言語行為發動或默處的關鍵,也即是門戶,比喻君子出處進退中的合乎易道的陰陽開闔。王弼注“天尊地卑,乾坤定矣”曰“乾坤其易之門戶”(王弼257),在此將乾坤變化比作門戶開合。《神思》篇以易學模式構建了“窺意象而運斤”“意授于思,言授于意”的意、象、言關系(劉勰493—494),表現為“情理設位”的情感秩序與類似乾坤之化的心物交互模式。正如《文心雕龍·镕裁》所說:“情理設位,文采行乎其中。剛柔以立本,變通以趨時。”(543)因而,劉勰在討論到意、象、言關系時,崇尚言以盡意,主張“無務苦慮”“不必勞情”的自然之得(494)。劉師培接受劉勰論文的易學模式,也依循了劉勰借助易學而構建的文質兼美之理想,即《文說》中所謂“文質相宣”,表現為“文以記事,故事外無文”的意、象、言三者統一的美學境界(劉師培,《劉申叔遺書》702)。

需要特別指出的是,劉師培在易學中提出“象盡意論”,步武劉勰,后出轉精,愈加完善了以易論文之邏輯,促進了文學史上意、象、言話題的思考。劉師培易學著作較少,主要包括《經學教科書》第二冊中對《周易》的全面介紹、單篇文章《連山歸藏考》《易系辭多有所本說》《司馬遷述周易考》《象盡意論》《易卦應齊詩三基說》《王弼易略例明彖篇補釋自序》《周易懸象序》等,以及《讀書隨筆》中的《周易言無定位》《易不言五行》《易言不生不滅之理》等吉光片羽之論。但劉師培易學獨自成家,論及易經與文字、數學、科學、史學、政治學、社會學、倫理學、哲學、禮典之關系,不乏深刻之處。其易學有所寄托,顯示儒者情懷,《象盡意論》則成為其文論與美論的內在架構:

易簡之理得,而誠備其中,然則二儀之道,盡妙乾坤;風雨之變,同體巽、坎矣。昔之論者不達圓化,標虛勝者,則以象非意表;騖華辯者,又以名象可忘。必若所言,則是觀象非達變所資,圓應非典要所寄。顧所稱舉往往矛盾,何以明之?易象所綜,預籠群有。有之未生,塊然而已。然則未備之象,具于妙有之先。緣化之跡,同資所待。得其所待,隨感而應。若理以漸萌,則蘊而弗出。是則象余于意,非意溢于象也。其在《易》曰:圣人立象以盡意,系辭焉以盡其言。此言象立而意盡,系立而辭盡也。意盡于象,故無象外之意;辭盡于系,故無系表之辭。亦猶黃鐘之律,測以寸管;璣衡之度,審于尺表矣。(劉師培,《劉申叔遺書》1303)

此段文字論及意、象、言關系,這一命題無論在哲學上還是文學上都至關重要。劉師培在批駁兩派易學觀點的基礎上,申說一家之言。所謂“圓化標虛勝者,則以象非意;表騖華辯者,又以名象可忘”,大概指向孫盛與王弼。《世說新語》劉孝標注引孫盛《易象妙于見形論》曰:

圣人知觀器不足以達變,故表圓應于蓍龜。圓應不可為典要,故寄妙跡于六爻。六爻周流,唯化所適。故雖一畫,而吉兇并彰,微一則失之矣。擬器托象,而慶咎交著,系器則失之矣。故設八卦者,蓋緣化之影跡也。天下者,寄見之一形也。圓影備未備之象,一形兼未形之形。故盡二儀之道,不與乾、坤齊妙。風雨之變,不與巽、坎同體矣。”(余嘉錫238)

劉師培《象盡意論》中“風雨之變,同體巽、坎”與此段文字中“風雨之變,不與巽、坎同體”正好相反,劉師培主“同體”,孫盛主“不與”“同體”。孫盛認為,器物不足以表達變化本身,所以借助蓍龜感應來體現,但此種圓應又不能作為準則,于是通過設立易象來闡釋。在這一體系中,八卦之象是變化與器物的影跡,因而二儀之道不能等同于乾坤變化,風雨之變只是器物之變,不能等同于卦象之變。總之,孫盛將器物(包括自然物)之變與卦象、二儀之道與圣人之意區隔開來,這也就是劉師培所批評的“以象非意”。至于他所批評的“名象可忘”者,則是指王弼;“得象忘言”“得意忘象”也為劉師培所不取。《象盡意論》闡釋了意、象、言的一致性關系,包含三個層面:其一,意盡于象,無象外之意;言辭一致,辭盡意、象,“無系表之辭”。其二,意、象、言的彼此闡釋中有度可尋,“猶黃鐘之律,測以寸管;璣衡之度,審于尺表”。“易與天地準”作為易學的原則,表達了易學闡釋中的數理主義傾向,在此,劉師培也將意、象、言之間的闡釋關系界定為可度可數的,可謂感性與理性結合的審美理論的中國化創構。關于理性,劉師培有“《周易》之義,實與數學相通”之論(《經學教科書》97),認同易學中以科學為基礎的理性;在此又進一步昌明它是緣于自然之律、天象之跡的自然理性。其三,在意、象、言的“易象所綜,預籠群有”之系統中,自然化生的過程是從無名到有名。即“未備之象”在“妙有之先”,然后“得其所待,隨感而應”。這一易道也是“理”的萌生到昌明的過程,即“若理之漸萌,則蘊而弗出”,因而在意與象關系上,“象余于意,非意溢于象”,盡管有“象”“意”之分,但最終歸于一致。“《易》以感為體”是易學的本質(余嘉錫240),他的“隨感而應”不僅指與物相感的感知活動與存在方式,而且指由無名到有名的命名過程。劉師培所闡釋的易簡之理也是循名責實所得之理,言與意、象具有先天的一體性。在此,語言的指實性不單是局部的,而是在整體上參與命名并照亮世界。綜上所論,不難發現劉師培《象盡意論》本身的創造性與嚴密邏輯,而這一思路位移到文學、美學理論中就更加有力地闡釋了他的意、象、言合一的易學詩學系統與文質兼備的審美理想。當然,文質相參之美也用于評價駢體之外的其他文體,如“文質得中,乃文之上乘”,“蓋文章音調,必須淺深合度,文質適宜,然后乃能氣味雋永,風韻天成”(劉師培,《中國中古文學史講義》182)。

四、“征實”與“飾觀”的兩端視域與易學進化論

駢文只是借助易學建構的理想的文學形式、元文學形式或文學本體,這是面對西方與日本文學本體觀念輸入的回應。劉師培結合中國文字與思維特質,通過易學自證了駢體與文質兼備之美的存在。毋庸置疑,劉師培中國文學與美學觀念的思考是極具理論深度的,它充實和豐富了文學、美學的現代性內涵。因而,在理解劉師培美學主張時,必須將其置入復雜的文化肌理中。劉師培一方面論證了文質兼備之美的必然性——這一理想是其論美時潛在的文化愿景;另一方面又主張“美術”的獨立性,重視“性靈”與“飾觀”,而在重視“性靈”“飾觀”的同時又受到潛在的制約。劉師培說“美術者,以飾觀為主者也。既以飾觀為主,不得不遷就以成其美”(《劉申叔遺書》1633),“美術”在此包含“書法”與“詞章”。他一方面主張“美術以性靈為主,而實學則以考核為憑”(1634);另一方面又以“發引性靈”為自古文人輕薄之習。他用“征實”與“飾觀”構成的“兩端”視域來闡釋其美學傾向。

劉師培在發表于1905年的《論文雜記》中指出后世文章之士多“浮夸矜詡之詞”,并引《顏氏家訓·文章篇》說:“自古之人,多陷輕薄,原其所積,文章之體,標舉興會,發引性靈,使人矜伐,忽于持操,果于進取。”(《劉申叔遺書》719)矛頭所指是自古文人標舉興會的積習,其實也是對王國維建構的現代文學與美學觀念作出的靈敏而具民族性的回應。1904年,王國維在《教育雜志》上發表文章,有壯美、優美之論,其核心就是無意志直觀的審美解脫與邵雍“以物觀物”摒棄情累、與物自得之美的結合——相比于劉師培崇尚指實的形式論,無非是“興會”“性靈”。劉師培文學中的審美情感是無法孤立于物,憑空玄妙的,因為文字和語言與世界本是一體的。劉師培這一理論得到了章太炎的回應。章太炎1906年在《國粹學報》發表《文學論略》,反對論文“多以興會神味為主”,諷刺以“優美”“壯美”為論文之軌是學究村婦之法。其文曰:

吾觀日本之論文者,多以興會神味為主,曾不論其雅俗。或取其法泰西,上追希臘,以美之一字橫綆結噫于胸中,故其說若是耶?彼論歐洲之文,則自可爾,而復持此以論漢文,吾漢人之不知文者,又取其言相矜式,則未知漢文之所以為漢文也。(《文學論略(續第二十二期)》2)

這里的“興會神味”與“美”有關,章太炎反對日本及中國學人仿效西方之審美觀念、不知文章軌則、不講雅俗之辨,而將“美”字縈繞于心。這是深中其弊的。章太炎之論實有所指,《文學論略》中說:“或云壯美,或云優美,學究點文之法,村婦評曲之辭,庸陋卑俚,無足掛齒。而以是為論文之軌,不亦過乎?”(《文學論略(未完)》7)此處的批判對象應當就是王國維。劉師培、章太炎與王國維在文學、美學觀念上的對話或論爭,屬于中國現代文學、美學理論建構的重要組成部分。章太炎提出“研論文學,當以文字為主”的文學主張(《文學論略(未完)》4),以“本情性,限辭語”為策略(《國故論衡疏證》593),試圖以其“文字”方式,進入一種廓清迷障、人性凸顯的新的審美關系中。劉師培基于其審美理想而反對“發引性靈”。他設置了文質兼備之理想,但又遵循時代的進化規律——他的“進化論”是斯賓塞進化論與《周易》化生論彼此互釋而成的。這也就導致了他一方面以上古為則、以文章生成中的《周易》模式為范型,強調文質之美——“征實”與“飾觀”均有;但同時也順應時勢,主張美術以“性靈”為主、以“飾觀”為尚。在劉師培看來,“飾觀”的凸顯是時代推移的結果,但并不意味著以“飾觀”為極則,更不主張“飾觀”借“征實”來補足。他說:“若于美術之微,而必欲責其征實,則于美術之學,反去之遠矣。”(《劉申叔遺書》1634)劉師培給我們提供了錯綜的審美反思架構。

《論美術與征實之學不同》論述到“飾觀”與“征實”的界域與關系。其文曰:“古人之于物也,貴真而賤美;后世之于物也,貴美而賤真。貴真者近于征實,貴美者近于飾觀。至于徒尚飾觀,不求征實,而美術之學遂與征實之學相違。”(劉師培,《劉申叔遺書》1633)劉師培認為美術(書法、詞章)發展是一個與“征實”相違的趨勢,即“古人詞章導源小學,記事貴實,不尚虛詞;后世文人,漸乖此例,研句煉詞,鮮明字義,所用之字,多與本義相違”(1633)。這種相違是必然的,甚至是非理性的,伴隨著所謂“用字之訛”“造語之訛”“造句之訛”“用事之訛”等“四訛”,以及“用事不考其源”“記事詞過其實”等數端“文人之失”而浮現出歷史地表(1633)。之所以稱“訛”稱“失”,是相對于文質兼備而言的,“征實”與“飾觀”各自顯現,都是文質理想破裂的結果。“文言”與“質言”的分軌而行,也與之同理,但“征實”與“飾觀”、“文言”與“質言”的兩兩存在又是基于對文質理想的堅守的。劉師培說:“不知文言質言,自古分軌,文言之用在于表象,表象之詞愈眾,則文病亦愈多;然盡刪表象之詞,則去文存質,而其文必不工。”(1633)即是說,文言體在表象過程中會出現表象之詞泛濫的弊病,但劉師培并不主張去文存質,文質兼備依然是一個潛在的準則。美術以飾觀為主,不因美術之微,而責其征實,也是同樣的道理。概言之,“征實”與“飾觀”的分軌并行,是文質理想破裂與恒在、變易與不易的結果;作為美學批評話語,“征實”與“飾觀”的關系模式脫胎于劉師培易學與特別的進化論模式,在此姑且簡稱為易學進化論。

劉師培《讀書隨筆》曰“易言不生不滅之理”(《讀書隨筆》20),在《經學教課書》中也申明“不易”之理,并認為“不易”決定了“儒家‘則古稱先’、漢儒‘天不變,道亦不變’”之說的生成(《經學教科書》62),也即易道變化與上古先王理想是同一的;劉師培又有“易不言五行”說(《讀書隨筆》19),拋棄了歷史哲學上的五德始終說,接受了進化論觀念,特別是完成了易學對斯賓塞進化論的闡釋。一方面維系上古理想,一方面形成特別的進化論思想。

劉師培認為易經有“不生不滅之說”“效實儲能之說”“進化之說”三個“最精之義蘊”(《經學教科書》112)。首先,關于“進化之說”,劉師培認為:“據焦氏之說觀之,則《易經》一書,言進化而不言退化,彰彰明矣。”(113)同時,他反對“否極泰來”的氣化論、循環論,主張“大抵氣化皆亂,賴人而治”“丕、泰皆視乎人,不得委之氣化之必然也”(113),強調人的社會實踐中的主觀意志。其次,劉師培以易學來闡釋“效實儲能”,認為:“效實、儲能之理,《大易》早發明之。”(112)所謂“效實”“儲能”來自嚴復對進化論思想的翻譯與闡釋。嚴復《天演論下·論一·能實》曰:“始以易簡,伏變化之機,命之曰儲能。后漸繁殊,極變化之致,命之曰效實。儲能也,效實也,合而言之天演也。此二儀之內,仰觀俯察,遠取諸物,近取諸身,所莫能外也。”(赫胥黎,《天演論》90)嚴譯中的“效實”,原意指“過渡到一種高度分化的類型,本質完全顯現出來”,“儲能”就是指“最初的形態是一顆種子,相對簡單但蘊藏潛力”(赫胥黎,《進化論與倫理學》22)。嚴復在《譯〈天演論〉自序》中將“效實”闡釋為“辟以出力”,將“儲能”闡釋為“翕以合質”。他說:“后二百年,有斯賓塞爾者,以天演自然言化,著書造論,貫天地人而一理之,此亦晚近之絕作也。其為天演界說曰:翕以合質,辟以出力,始簡易而終雜糅。”(赫胥黎,《天演論》9)嚴復對斯賓塞進化論進行了易學闡釋,劉師培接受嚴譯,并作了新的易學闡釋:

斯賓塞耳《群學肄言》曰:“一群之中,有一事之效實,即有一事之儲能。方其效實,儲能以消;而是效實者,又為后日之儲能。”其理甚精。蓋“儲能”即“翕以合質”之說,“效實”即“辟以出力”之說也。近世侯官嚴氏謂,《易·系辭》言“夫《乾》,其靜也專,其動也直”,即“辟以出力”之意;又言“夫《坤》,其靜也翕,其動也辟”,即“翕以合質”之意。其說固然。然吾觀《周易·系辭》之言曰:“夫《易》,無思也,無為也,寂然不動,感而遂通天下之故。”“寂而不動”,即“儲能”之義,所謂“翕以合質”也;“感而遂通”,即“效實”之義,所謂“辟以出力”也。又如“推顯闡幽”,“推顯”即“效實”,“闡幽”即“儲能”;“何思何慮”即“儲能”,“一致百慮”即“效實”。是效實、儲能之理,《大易》早發明之。(《經學教科書》112)

《群學肄言》中的“效實”與“儲能”為一物兩體,“效實”的過程即是“儲能”消解的過程,但能量守恒,“效實”也必將轉化為將來的“儲能”。劉師培將“儲能”闡釋為“寂然不動”、無思無為的種子或潛力狀態,將“效實”闡釋為“感而遂通”的變化顯現,這顯然是對斯賓塞“效實”“儲能”關系的易學闡釋,形成特別的進化論。其理論融創的結果是:其一,強調了世界變化的必然性,承認變化是進化而非退化并體現不生不滅之理;其二,進化的過程中“效實”顯現、“儲能”消解的過程,也是完整性的破裂與恒在的過程,故而“效實”之顯現有其獨立性,但也必然有其尺度;其三,易學的上古理想規范了斯賓塞進化論,進化論的目的性被納入易學理想模式,即“儲能”與“效實”之變化具有理想愿景;其四,易學闡釋的進化論突出了人的主體性,反對“委之氣化”的循環論思想。

以劉師培進化論觀念來觀照“飾觀”與“征實”及其關系,以及它們與文質兼備理想之關系,就不難理解劉師培美學觀念的復雜邏輯。無論是“飾觀”還是“征實”,都是作為“儲能”的寂然不動的文質理想的“效實”與顯現。它們各自獨立存在是進化的必然趨勢,美術以“飾觀”“性靈”為主亦然,但“飾觀”“性靈”必有其度,文質理想始終作為潛在的尺度。而對于“性靈”“飾觀”的過度之失,從學理上也決定了不能人為地以“征實”補足。

劉師培在面對以情感與審美為主調的西方現代文學觀念時,作出了具有前瞻性的深度回應,他借助易學這一文化方式闡釋了諸多重要的文學與美學話題,這對于反思中國早期現代文學、美學觀念的生成以及在當下重構中國特色的學術話語體系是頗具借鑒意義的。

注釋[Notes]

①“興會神味”是章太炎所反對的,他針對的是以王國維為代表的文學觀念與美學觀念。“興會神味”出現在章太炎《文學論略(續第二十二期)》中,后來又有“興會神旨”的說法,出現在《國故論衡》中的《文學總略》(1910年)。

②劉師培《論文雜記》:“若詩賦諸體,則為古人有韻之文,源于古代之文言,故別于六藝九流之外;亦足證古人有韻之文,另為一體,不與他體相雜矣。”(《劉申叔遺書》713)

③劉師培受阮元思想影響,創造性地伸張阮義。如阮元《文言說》:“凡偶皆文也。于物兩色相偶而交錯之,乃得名曰‘文’,文即象其形也。然則千古之文,莫大于孔子之言《易》。”參見阮元:《揅經室集》,鄧經元點校,北京:中華書局,1993年,606。

④王弼、陳祥道、楊時、朱熹、張栻、明代呂柟都討論過此話題,參見甘祥滿:《〈論語〉“性與天道”章疏證》,《中國哲學史》2012年第3期,47—54。

⑤朱熹說:“今東坡之言曰:‘吾所謂文,必與道俱。’則是文自文而道自道。待作文時,旋去討個道來入放里面,此是它大病處。只是他每常文字華妙,包籠將去,到此不覺漏逗,說出他本根病痛所以然處。緣他都是因作文,卻漸漸說上道理來。不是先理會得道理了,方作文。所以大本都差。”參見朱熹:《朱子語類》,黎靖德編、王星賢點校,北京:中華書局,1986年,3319。

⑥“優美”“壯美”二概念見于王國維1904年發表于《教育世界》雜志第8、9、10、12、13期的《〈紅樓夢〉評論》以及作于同年、后收入《靜庵文集》的《叔本華之哲學及其教育學說》。