探討活血化瘀湯劑治療腦出血急性期的臨床療效及對神經功能的改善作用

梁玉華

(鄆城縣中醫醫院中風科二區,山東 菏澤,274700)

腦出血為神經內科常見疾病,有較高致殘和病死率,急性期出現的顱內血腫壓迫腦組織,進而促使占位效應及形成相關分解產物,并引發諸多繼發性損傷,如繼發性炎性反應、繼發性腦水腫等,造成患者神經功能損傷。故在病程早期,盡快有效清除處理血腫,能夠最大程度減輕機械力對鄰近組織構成的刺激與壓迫,并改善腦水腫,減輕系列病理過程,直接影響到疾病治療預后。現階段,西醫內科在對本病治療時,包括防治并發癥、一般治療、預防再出血、降低顱內壓、神經保護、亞低溫治療等內容,無有效迅速清除血腫的方法,也尚缺乏促進血腫吸收的手段。外科微創手術及開放手術,如血腫清除術是有效的治療本病的手段,但受醫療條件、手術并發癥、適應證等各方面的限制,針對不具手術條件者仍需采取內科手段治療。中醫認為,急性腦出血的發生是由于“離經之血瘀滯腦腑”,在治療方面應當“活血化瘀、開竅醒腦”。在常規治療基礎上,加用中醫方案,可減輕神經功能缺損程度,生活質量顯著提高。本研究針對腦出血急性期患者,運用活血化瘀湯劑開展治療,取得了理想效果,現總結結果如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2019年6月~2021年6月鄆城縣中醫醫院收治的腦出血急性期的患者80例,采用隨機數表法分組。觀察組40例中,男23例,女17例;年齡26~80歲,平均年齡(61.89±5.92)歲。對照組40例中,男21例,女19例;年齡28~79歲,平均年齡(61.93±5.80)歲。組間基線資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。患者均對本研究知情,并簽署知情同意書;本研究經鄆城縣中醫醫院醫學倫理委員會批準。

診斷標準:西醫與《中國急性缺血性腦卒中診治指南2014》診斷標準符合。中醫與《中風病中醫診斷與療效評定標準》主癥:口舌歪斜、偏癱、偏身感覺異常、言語譽塞、神識昏蒙;次癥:共計失調、頭痛、目偏不瞬、眩暈、飲水發嗆、瞳神變化;急性起病:發病由多種誘導因素,多有先兆癥狀,發病年齡以40歲以上為主。同時具上述2項主癥或2個次癥1個主癥,與誘因、起病、先兆癥狀,以及與患者所處的年齡水平結合,即可予以確診,與上述條件不符合者,可開展影像學檢查,也可達確診目標。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①與上述診斷標準符合;②出血部位在基底節區分布;③出血量、所處的年齡段、性別不限;④開展治療的過程較為完整,具備評分評估條件;⑤入院時間在病發后72 h內;⑥無卒中病史,或存在卒中病史,但無明顯后遺癥遺留;⑦運用西醫和(或)中藥湯劑展開基礎治療操作的患者。

排除標準:①妊娠、傳染病患者;②出血誘發因素非高血壓;③缺乏完整的治療過程,不具評分條件;④腫瘤患者;⑤重要臟器合并損傷者;⑥運用中藥注射劑、中成藥口服、針刺等方案,未運用中藥湯藥者。

1.3 方法

對照組:依達拉奉注射液(生產企業:揚州制藥有限公司,國藥準字H20110007,規格:20 mL/30 g)靜脈滴注,在用藥前,取0.9%氯化鈉注射液做適當稀釋,20 mL/次,2次/d。療程為8周。

觀察組:在對照組基礎上使用活血化瘀湯劑治療,包括柴胡3 g,當歸15 g,桔梗9 g,生地黃15 g,川芎9 g,赤芍10 g,紅花9 g,牛膝10 g,桃仁10 g,甘草3 g。水煎,取汁液200 mL,早晚分服,1劑/d,共用藥8周,并隨證加減用藥。

1.4 觀察指標

①對比兩組患者臨床治療總有效率,療效判定標準,痊愈:治療后患者腦出血后的臨床癥狀完全消失,意識狀態恢復正常;顯效:臨床癥狀獲得明顯改善;有效:臨床癥狀有所改善,但患者仍存在明顯的肢體功能障礙或語言障礙;無效:治療后臨床癥狀未得到緩解,甚至病情加重。總有效率=(痊愈+顯效+有效)例數/總例數×100%。②對比兩組患者腦梗死嚴重程度:即在開展治療前、治療后1月、3月,應用NIHSS評分表進行評定,總分42分,分值越高,表明狀況越嚴重。③對比兩組患者生活質量評分,采用SF-36生活質量評分表進行評價,包括軀體功能、社會功能、角色功能、認知功能4個方面,分值為1~100分,分數越高表示生活質量越高。④對比兩組患者治療前后顱內血腫體積:即在開展治療工作前后,計算血腫體積,其公式為血腫體積(cm)=經檢測獲取的血腫最大層面的長度×采用CT進行掃描獲取的陽性層數×所監測到的層厚×1/2。測量治療前血腫體積,入院時開展首次顱腦CT檢查結果,在完成治療后,測量血腫體積值,記錄10 d的CT檢查結果。⑤對比日常生活活動能力:即應用日常生活能力量表(ADL)評分評定治療前后患者日常生活活動能力,為百分制,分值越高,表明日常生活活動能力越佳。⑥對比兩組患者并發癥發生率,包括發熱、呼吸道感染、泌尿系統感染等。并發癥發生率 =(發熱+呼吸道感染+泌尿系統感染)例數/總例數×100%。

1.5 統計學分析

2 結果

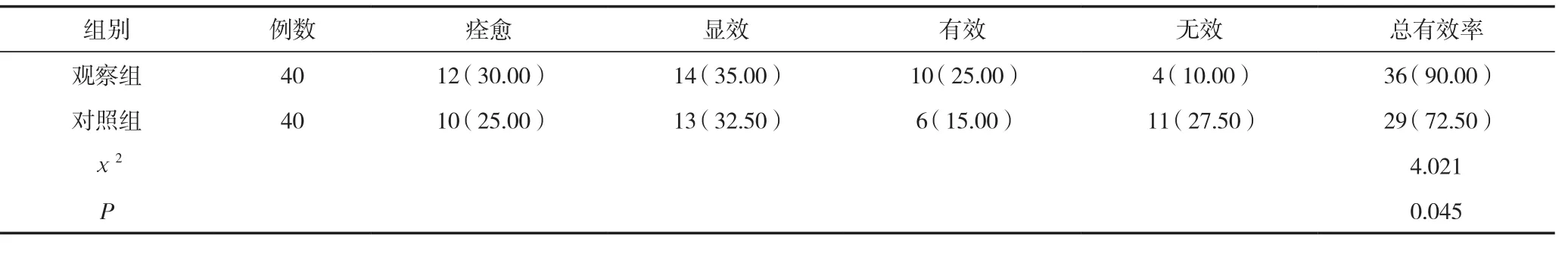

2.1 兩組患者總有效率比較

觀察組總有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 1。

2.2 兩組患者神經功能缺損評分比較

兩組患者在開展治療前,評定及比較神經功能缺損評分,差異無統計學意義(P>0.05),在開展治療后1個月、3個月,評分均有降低,且觀察組更低,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.3 兩組患者生活質量評分比較

觀察組生活質量各項評分均高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 3。

2.4 兩組患者血腫體積比較

兩組患者在開展治療工作前,測定并比較血腫體積,差異無統計學意義(P>0.05),在開展治療后,各檢測值均有降低,差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

2.5 兩組患者日常生活活動能力比較

兩組患者在開展治療工作前,比較日常生活活動能力評分,差異無統計學意義(P>0.05),在開展治療后,各檢測值均有升高,且觀察組更為顯著,差異有統計學意義(P<0.05)。見表5。

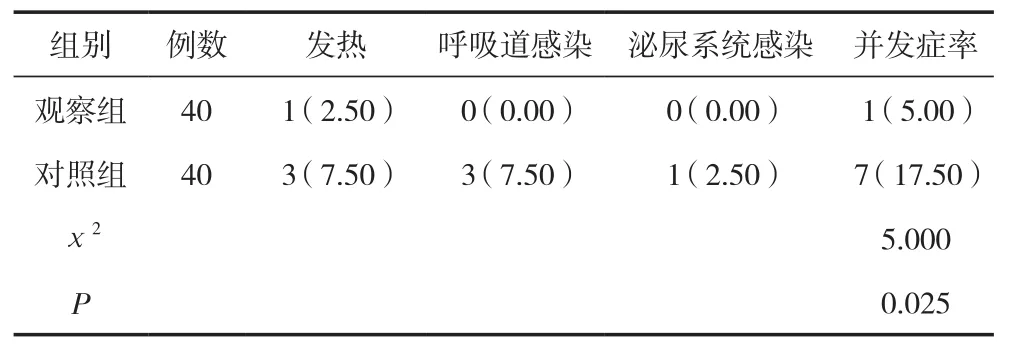

2.6 兩組患者并發癥發生率比較

觀察組并發癥發生率經計算低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 6。

3 討論

中醫將腦出血歸屬于“中風”范疇,其治療方法與西醫有一定區別。依據中醫觀點,腦出血的病機為外邪侵入機體,引發情志不遂,同時,陰陽平衡喪失,致逆亂上行,引發脈絡破損,血向腦脈溢出,最終瘀阻脈絡。瘀、痰、火諸邪可出現膠結的情況,因水腫、痰濁、瘀血相繼形成,毒邪化生,故阻遏氣機;氣郁則生成痰、瘀、火,火諸邪膠,可蘊結于腦髓局部,迅速轉化為較強致病能力的邪氣,即內生毒邪,最終擾神閉竅。一旦生成,可對腦峰造成損傷,并攻臟腑,故在治療腦出血時,需以開竅醒神、化瘀消水、活血破瘀為主。常規的西藥治療需要嚴格把控用藥方式,精準把控用藥劑量,這對于急性期的腦出血患者來說,很難實施精準操作,操作難度較高,而且治療效果也難以保證。由于腦出血屬于腦血腫及周圍水腫,這種水腫往往伴隨著一系列的炎性變化,這也是患者病情不斷嚴重化,以及發生各種并發癥的重要原因。中醫認為,氣機升降異常、氣血逆亂于腦、瘀血阻滯是急性腦出血的基本病機,所以,對于此類患者的治療,活血化瘀是關鍵。

本研究所用的活血化瘀湯藥由紅花、當歸、牛膝、桃仁、赤芍、生地黃組成,這些藥材互相作用,可實現良好的活血化瘀效果,而且其中的甘草可以調和諸藥,全方可發揮散結通脈、活血化瘀之效。結合本研究結果示,觀察組總有效率90.00%,較對照組72.50%更高(P<0.05);在開展治療后,評定兩組神經功能缺損評分,均有降低,且觀察組更低(P<0.05);觀察組生活質量各項評分均高于對照組(P<0.05);觀察組日常生活活動能力評估上,也優于對照組,并發癥發生率低于對照組(P<0.05),這提示腦出血急性期患者,運用活血化瘀湯劑展開治療,臨床療效更佳,可明顯促進神經功能改善,同時可改善患者生活質量,減少并發癥的發生。究其原因,本研究中的活血化瘀湯劑,能夠促進新陳代謝,使其腑氣通暢,降低濁氣,進而降低顱內壓及血壓,促進氣血失調癥狀的有效改善,緩解臨床癥狀。該湯劑能夠促進微循環改善及腦供氧增加,調整血管通透性,減少腦組織壞死,恢復腦組織功能,最終有效改善患者神經意識狀態。患者臨床癥狀獲得顯著緩解后,身心狀態也得到良好改善,從而促使生活質量不斷提升。由于該方劑不會對患者產生明顯的刺激作用,藥物不良反應小,而且具有顯著的抗感染、抗菌作用,患者服用后,不會出現呼吸道感染和泌尿系統感染情況,也很少出現發熱現象,所以患者治療后各種并發癥發生率較低,安全性非常高。此外,血腫體積組間無差異,暫不能證明中藥湯劑在減輕血腫體積上較西醫更有限。

綜上所述,針對臨床收治的腦出血急性期的患者,運用活血化瘀湯劑展開治療,可提升總有效率,促進神經功能快速恢復,并可有效改善患者生活質量,減小血腫體積,提升日常生活活動能力,降低并發癥發生率。