胃鏡下醫用膠噴灑止血術治療消化性潰瘍出血的臨床效果觀察

于學柱

(寧陽縣第二人民醫院,山東 泰安,271400)

消化性潰瘍在消化內科屬于一類高發病率的消化系統疾病,通常是因消化道黏膜在多種致病因子的共同作用下,發生炎性反應或壞死性病變,導致黏膜肌層損傷而引發的潰瘍,常伴有出血等并發癥,隨著病情的加重,極易引起失血性休克、死亡等嚴重后果。目前,急診內鏡、腹腔動脈造影、放射性核素是臨床上消化道出血的常用診斷手段,可快速、準確診斷出該疾病,避免患者錯失最佳治療時機。研究顯示,消化性潰瘍極易引起上消化道出血,臨床發病率高達10%。而臨床上多采用胃鏡檢查明確上消化道出血的具體原因、出血位置,判斷病變的良惡性,進而為止血治療方案的選擇提供指導。近年來,隨著我國內鏡技術水平的提高,注射止血、機械止血、熱能止血、噴灑止血等內鏡下止血方法的應用,鏡下止血治療手段日漸豐富。研究發現,不同鏡下止血治療手段的療效與患者病情程度、硬件設備條件及醫師的技術經驗密切相關。因此,選擇一種操作簡單、安全有效,且便于普及、運用的止血治療手段是臨床急需解決的問題。有報道稱,胃鏡下醫用膠噴灑止血術可迅速在創面形成固化膜,具有良好的封閉、止血效果。基于此,本研究主要就胃鏡下醫用膠噴灑止血術治療消化性潰瘍出血的臨床效果展開如下探討與報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年1月~2021年10月寧陽縣第二人民醫院收治的312例消化性潰瘍出血患者為研究對象,按照隨機數表法分成對照組和觀察組,每組156例。對照組患者中,男79例,女77例;年齡18~75歲,平均年齡(53.27±17.36)歲;基礎疾病:胃潰瘍51例,十二指腸潰瘍72例,復合潰瘍22例,吻合口潰瘍11例;Forrest分級:活動性滲血(Ⅰb)23例、血管裸露(Ⅱa)79例,血凝塊附著(Ⅱb)54例。觀察組患者中,男80例,女76例;年齡19~76歲,平均年齡(54.13±17.41)歲;基礎疾病:胃潰瘍52例,十二指腸潰瘍73例,復合潰瘍21例,吻合口潰瘍10例;Forrest分級:Ⅰb22例、Ⅱa81例,Ⅱb53例。兩組患者一般資料經比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。兩組患者及家屬均知曉本研究內容,并自愿簽署知情同意書,此研究經寧陽縣第二人民醫院醫學倫理委員會批準(倫理批號:20173258)。

1.2 納入與排除標準

納入標準: ①滿足由中國醫師協會內鏡醫師分會消化內鏡專業委員會制定的《急性非靜脈曲張性上消化道出血指南(2018)》中消化性潰瘍出血診斷標準;②經胃鏡檢查,確診為消化性潰瘍出血;③Forrest分級Ⅰb~Ⅱb;④一般資料完整。

排除標準:①存在胃鏡檢查禁忌證;②合并免疫系統、神經系統疾病;③心肺功能不全;④凝血功能障礙;⑤不配合隨訪者。

1.3 方法

兩組患者均接受禁食禁飲、補液及抑酸等常規處理,針對病情嚴重、休克患者,給予輸血、吸氧、擴容、心電監護等對癥治療,進行內鏡檢查及鏡下治療。

對照組采用金屬鈦夾夾閉止血治療。借助Q260J胃鏡(生產企業:日本0lympus公司)確定具體出血位置,對潰瘍表面進行0.9%氯化鈉溶液沖洗,清楚顯露出血位置。在胃鏡指導下,采用可旋轉重復開閉鈦夾[生產企業:安泰國瑞(北京)科貿有限公司],對準具體出血部位,結合穿孔部位和大小,選擇型號相匹配的金屬鈦夾進行安裝,并穿過內鏡鉗道到達穿孔部位附近;給鈦夾釋放留取足夠的空間,緩慢輕輕收緊手柄,以便夾子可充分張開至最大角度;放置好鈦夾釋放器,精準推送金屬鈦夾,靈活調整鈦夾方向,在內鏡操作醫師的配合下,調節內鏡角度,使鈦夾與病灶盡可能垂直接觸。觀察鈦夾跨越穿孔部位后是否與兩側正常黏膜接觸,確認無誤后,內鏡操作者吸引的同時,加壓收緊鈦夾,夾閉穿孔部位,避免用力過猛造成釋放失敗。夾緊出血管后釋放鈦夾,若潰瘍面積較大,裸露血管較粗,可另外使用尼龍環收緊加固,直至完全止血后,退出胃鏡。

觀察組選擇胃鏡下醫用膠噴灑止血術。利用0lympus-Q260J胃鏡,對噴灑管進行高糖預沖,利用注射器吸取1.5 mL醫用膠(福愛樂),另采用1支注射器吸取高糖備用。通過胃鏡觀察具體出血位置,使用0.9%氯化鈉溶液對潰瘍表面進行沖洗,顯露出血部位,退出胃鏡,使用吸引孔吸少量硅油,避免醫用膠粘附鏡身或堵孔。噴灑管經胃鏡活檢孔插入,先端與潰瘍面留出一定距離,勻速推動注射器,促使醫用膠勻速穿過導管,與含有高糖的注射器連接,將剩余的醫用膠沖入出血部位,檢查潰瘍無出血后,快速退鏡,防止醫用膠堵塞、附著活檢孔。

兩組患者術后均予以抗感染、止血、制酸、補液、支持治療等。嚴密監測患者術后體溫、血壓等體征變化情況,尤其要密切觀察患者術后的腹部體征,對腹部立位平片進行隨訪,一旦發生患者腹痛腹脹加劇、呼吸不通暢、血壓和血氧飽合度明顯下降,經鈦夾夾閉等治療無效時應立即轉外科手術治療。

1.4 觀察指標

①臨床療效。根據患者癥狀改善情況及實驗室檢驗指標判定兩組臨床療效。顯效:內鏡下出血停止,生命體征恢復正常,24 h內嘔血癥狀消失、無新鮮血便,實驗室檢驗指標顯示正常;有效:嘔血停止,生命體征穩定,相關癥狀明顯改善,實驗室檢驗指標顯著好轉;無效:嘔血等癥狀未消失,實驗室檢驗指標未得到改善。總有效率 =(顯效+有效)例數/總例數×100%。

②止血效果。通過鏡下觀察患者出血情況判定兩組止血效果。即刻止血:通過鏡下觀察,首次治療后5~10 min無出血情況;有效止血:經鏡下觀察,治療后1周無再出血情況;止血失敗:治療1周后,鏡下觀察到胃部有出血現象。

③再出血率與外科手術率。再出血判斷標準:治療1周內,出現新鮮黑便、嘔血或休克等癥狀,在24 h內,血紅蛋白降低 >20 g/L。外科手術指征:經內科治療無效、再次復發;急性潰瘍穿孔;疤痕性幽門梗阻;胃潰瘍疑有癌變;胃泌素瘤。再出血率=再出血例數/總例數×100%;外科手術率=外科手術例數/總例數×100%。

④復發率。通過電話隨訪并詳細記錄兩組治療后6個月內的復發情況。復發率=復發例數/總例數×100%。

1.5 統計學分析

2 結果

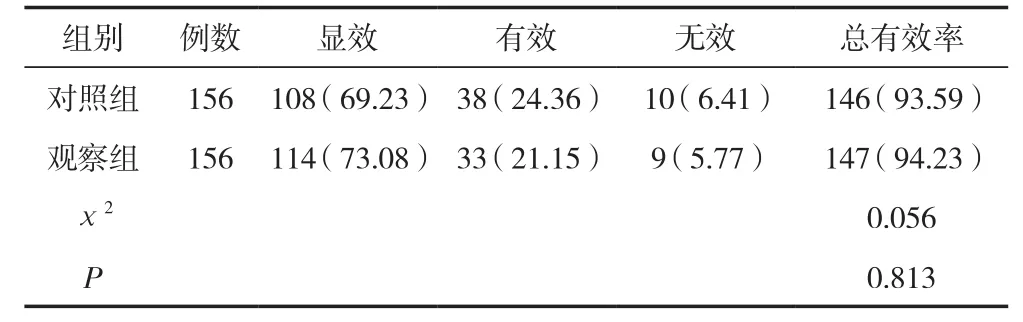

2.1 兩組臨床療效比較

兩組治療總有效率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

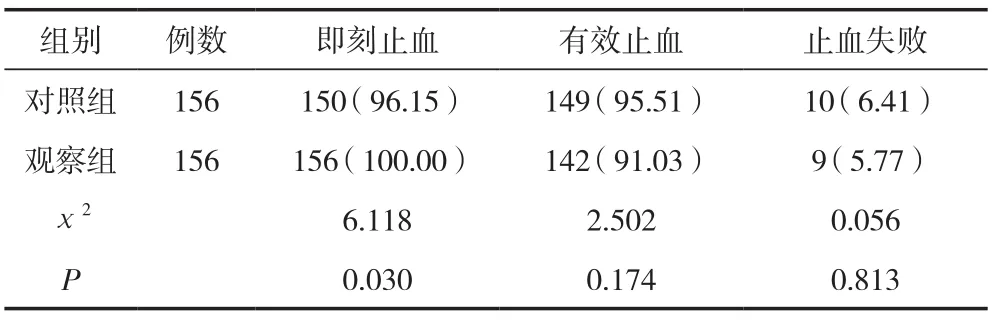

2.2 兩組止血效果比較

觀察組的即刻止血率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),兩組有效止血率、止血失敗率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表 2。

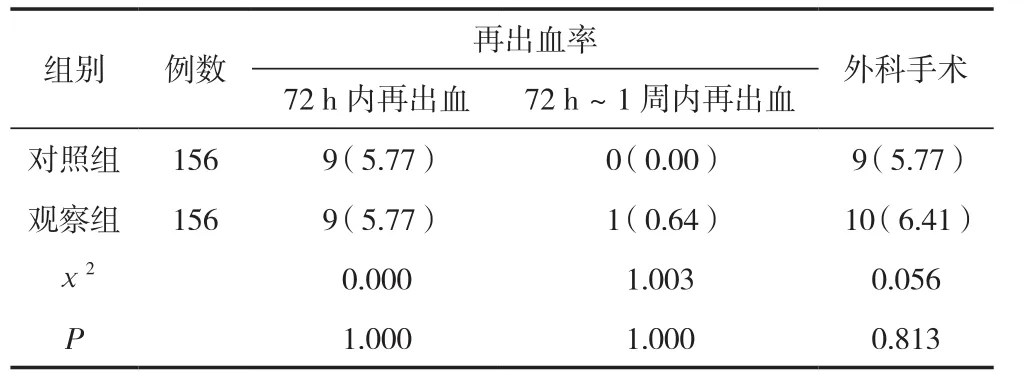

2.3 兩組再出血率與外科手術率比較

兩組72 h內再出血率、72 h~1周內再出血率與外科手術率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

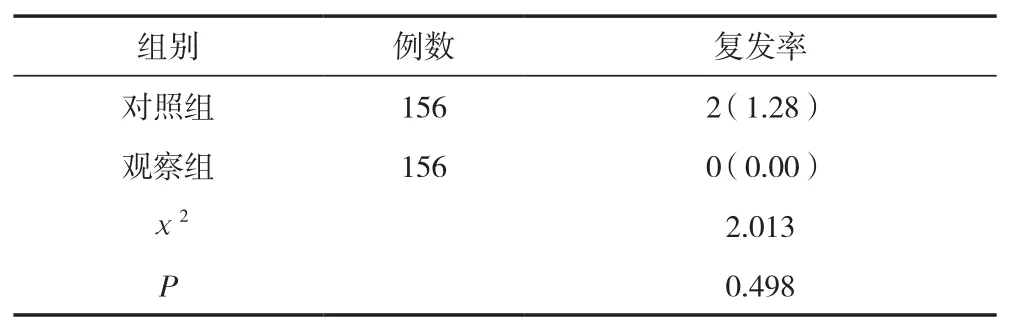

2.4 兩組復發率比較

兩組復發率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表4。

3 討論

在臨床救治工作中,消化性潰瘍出血一旦發病通常表現為緊急、危重,針對這一特點,臨床醫師需尋找出一種起效快、操作方便,對麻醉依賴度小,且可在臨床廣泛普及的止血方法,尤其是可以在基層醫院廣泛應用,這對治療方案的經濟性及患者耐受性提出了一定要求。

國內外研究發現,在血液陰離子與組織陰離子的作用下,醫用膠只需5~10 s即可聚合成固化膜,與潰瘍面緊密貼合,可有效阻止血小板與血球通過,封閉斷裂創面的小血管,起到良好的封閉止血效果。而胃鏡下采用醫用膠治療所形成的膠膜,可對潰瘍表面起到暫時隔離與封閉的效果,能夠有效防止胃酸對潰瘍表面造成侵蝕,加快潰瘍愈合,同時,醫用膠在7~10 d內可經人體降解吸收,排出體外。本研究結果顯示,選擇胃鏡下醫用膠噴灑止血術治療的觀察組治療總有效率為94.23%,與采用金屬鈦夾夾閉止血治療的對照組93.59%相比,差異無統計學意義(P>0.05)。此結果與晉瓊玉等研究結論一致。分析其原因,可能是胃鏡下醫用膠噴灑止血術在治療由靜脈性與微小動脈性等引起的活動性出血中的止血效果較為突出,但在治療動脈性噴射樣出血時,因壓力過高,膠膜無法與潰瘍表面緊密貼合、覆蓋。在止血效果方面,兩組有效止血率、止血失敗率比較,無顯著差異(P>0.05),說明兩種鏡下止血方法在消化性潰瘍出血的治療中,均可發揮良好的止血效果。同時,本研究對兩組患者治療后72 h內再出血率、72 h~1周內再出血率及外科手術率進行分析比較,差異無統計學意義(P>0.05)。對觀察組中10例發生再出血的患者進行分析發現,9例患者在治療72 h之內發生再出血,說明噴膠止血無效,1例可能與患者本身患有原發性血小板減少性紫癜有關,因凝血功能障礙而導致噴膠止血失效。另外1例在治療后72 h~1周內發生再出血,極有可能是在治療72 h~1周內,因進食硬物而引發的再出血。一般情況下,醫用膠膜會在7~10 d內經人體吸收,自行脫落,而本病例發生再出血的時間與膠膜脫落時間十分相近,通過二次內鏡下醫用膠噴灑止血治療后出院。另外,本研究結果還顯示,兩組患者經治療后,均有止血失敗病例,且需接受外科手術治療進行止血,這一結果提示,兩種鏡下止血方法均存在一定不足。與金屬鈦夾夾閉止血方法相比,患者在胃鏡下醫用膠噴灑止血術治療中的耐受性較好,不受年齡限制,具有良好的相容性,不會對人體產生強烈刺激或不良反應,在2周內可經機體自行吸收,加快組織生長與修復。

以往研究并未針對胃鏡下醫用膠噴灑止血術與金屬鈦夾夾閉止血治療消化性潰瘍出血的復發率進行比較。而本研究對比兩組患者出院后6個月內的復發情況發現,差異無統計學意義(P>0.05),這極有可能與本研究時間短、樣本量選擇有關。此研究選取的312例患者,以老年及高齡患者居多,年齡跨度較大,這會對本研究數據的準確性產生影響。為此,后期研究中,需對本研究不足進行深入探究與論證。

綜上所述,胃鏡下醫用膠噴灑止血術可有效治療消化性潰瘍出血,操作簡單,安全性較高,針對高齡及危重患者更加耐受,有利于臨床應用。