不同入路方式在胸腰椎多節段脊柱骨折中的應用

楊善偉

(梁山縣人民醫院骨外科,山東 濟寧,272600)

胸腰椎多節段脊柱骨折屬于骨科常見的一種疾病類型,主要是指發生在患者胸腰部位的骨折,且骨折數量≥2。研究發現,骨質、外力撞擊等因素均會導致胸腰椎骨折的發生。若處理不當、救治不及時,骨折碎屑就會通過肢體動作及呼吸而進入到脊腔內部,對脊椎內部平衡產生影響,嚴重時可導致患者死亡。現階段,經傷椎置釘椎弓根內固定與短節段固定雖可有效解決大部分胸腰椎多節段脊柱骨折患者脊柱的穩定性問題,但針對多節段椎的損傷,處理起來卻相對較為困難。近年來,隨著脊柱內固定系統的持續發展與完善,多節段胸腰椎骨折發生率的逐年上升,手術已經成為臨床治療復雜性脊柱骨折的常用手段,在具體實踐中,因患者預期及醫生手術技巧的提高、微創理念在臨床上的廣泛應用,加強脊柱原有結構保護、減少脊柱破壞已成為胸腰椎多節段脊柱骨折治療的一大趨勢。但是,人們針對經椎旁肌間隙入路與后路手術的方式仍舊存在較大的爭議。傳統后正中入路不易顯露關節與橫突,對椎旁肌肉、棘上、棘間韌帶損傷較大;經椎旁肌間隙入路雖不必大范圍剝離或長時間牽拉椎旁肌,可有效降低術后椎旁肌受損及頑固性腰背痛等并發癥風險,但手術視野較為狹窄,不利于醫師進行觀察與操作。國外研究顯示,椎旁肌間隙入路術式在腰脊柱融合及多種腰椎脊柱疾病治療中均得到有效應用,在胸腰椎骨折、腰椎間盤突出癥、腰椎管狹窄癥及腰椎滑脫等疾病的治療中也取得了顯著成效。國內研究發現,經椎旁肌間隙入路較之傳統后正中入路治療無神經損傷的胸腰椎骨折,臨床療效無明顯差異,并具有創傷小、術后恢復快以及疼痛緩解明顯等優點。基于此,本研究回顧性分析梁山縣人民醫院于2019年2月~2020年4月收治的56例胸腰椎多節段脊柱骨折患者的臨床資料,主要就不同入路方式在胸腰椎多節段脊柱骨折中的應用價值進行對比,展開如下報道。

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析梁山縣人民醫院于2019年2月~2020年4月收治的56例胸腰椎多節段脊柱骨折患者的臨床資料,根據手術方式的不同分為對照組與研究組,各28例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。本研究經梁山縣人民醫院醫學倫理委員會批準。患者在知情情況下簽署了知情同意書。

1.2 納入與排除標準

納入標準:①經X線、MRI或CT等影像學檢查,診斷為胸腰椎多節段脊柱骨折;②符合經椎旁肌間隙入路與后路手術指征;③一般資料完整。

排除標準:①合并惡性腫瘤疾病;②患有精神系統疾病,溝通困難;③凝血功能異常;④心肝腎器官功能障礙;⑤存在嚴重感染癥狀;⑥無法完成術后6個月隨訪者。

1.3 方法

兩組患者的手術均由同一組醫生進行操作。對照組采用后路手術操作方式:術前采用C型臂定位,取以傷椎為中心的后正中縱行切口,切開胸腰背筋膜,傳統后正中入路切斷多裂肌棘突起點,電刀沿棘突向兩側剝離椎旁肌,直至暴露雙側關節突及橫突。椎旁肌間隙入路沿棘突兩側旁開2~3 cm,沿多裂肌與最長肌間隙鈍性分離,可觸及關節突及橫突。置入椎弓根螺釘后,視病情撐開復位。沖洗術野,放置引流管,逐層縫合。研究組選擇經椎旁肌間隙入路手術操作:全身麻醉,患者俯臥位。C臂機透視正位確定傷椎節段。沿中線做長約10 cm的縱行皮膚切口,自腰背筋膜表面潛行分離皮下組織至正中旁開約2 cm。先用血管鉗作少許分離,尋找多裂肌與最長肌自然間隙,用手指作鈍性分離,暴露關節突關節,順著暴露方向剝離小關節、橫突根部和椎板外側少許表面軟組織,清楚顯露上述結構無須強力牽拉椎旁肌群等軟組織,置入椎弓根螺釘并固定。術畢縫合肌間隙表面筋膜,肌肉自然緊密貼附對合,封閉死腔。在術中與術后,給予兩組患者相同的護理干預,具體包括術中與術后相關事項及配合的講解、用藥指導、病情監測及不良情緒疏導等。

1.4 觀察指標

①手術相關指標。包括手術時間、術中X線暴露時間、術中出血量、術后引流量、術后住院時間、傷錐高度改善率、Cobb角糾正率、椎弓根釘置入準確率。其中,傷錐高度改善率、Cobb角糾正率需通過測量患者手術前后正側位X線片的傷椎高度、Cobb角,分別在側位X線片上作傷椎上位椎體上終板線和下位椎體下終板線的垂線,兩條垂線之間的交角為矢狀面Cobb角。傷椎高度改善率=(術后傷椎高度-術前傷椎高度)/術前傷椎高度×100%,Cobb角糾正率 =(術前Cobb角-術后Cobb角)/術前Cobb角×100%。椎弓根釘置入準確率需要由同一個脊柱外科醫生,對患者術后1周內的CT片進行評價,若椎弓根釘將椎體前緣破壞,或者是其位置偏高/低于終板,即表示椎弓根釘位置不良。

②視覺模擬量表(Visual Analogue Scale,VAS)評分。對兩組患者術前、術后3 d、術后1個月、術后6個月的疼痛程度進行VAS評分。分值0~10分,評分越高,疼痛感越強烈。

③肌酸激酶同工酶(CK-MB)值。采用酶活性法對兩組患者術前、術后1 d、術后3 d、術后7 d的CK-MB值進行檢測。

1.5 統計學分析

2 結果

2.1 兩組患者手術相關指標比較

兩組患者手術時間、傷錐高度改善率、術中X線暴露時間、Cobb角糾正率與椎弓根釘置入準確率比較,差異無統計學意義(P>0.05);研究組術中出血量、術后引流量以及術后住院時間均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

2.2 兩組患者VAS評分比較

術前,兩組患者VAS評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后3 d、術后1個月、術后6個月,兩組患者VAS評分均降低,術后6個月 <術后1個月 <術后3 d,差異有統計學意義(P<0.05);術后3 d、術后1個月、術后6個月,研究組的VAS評分均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表 3。

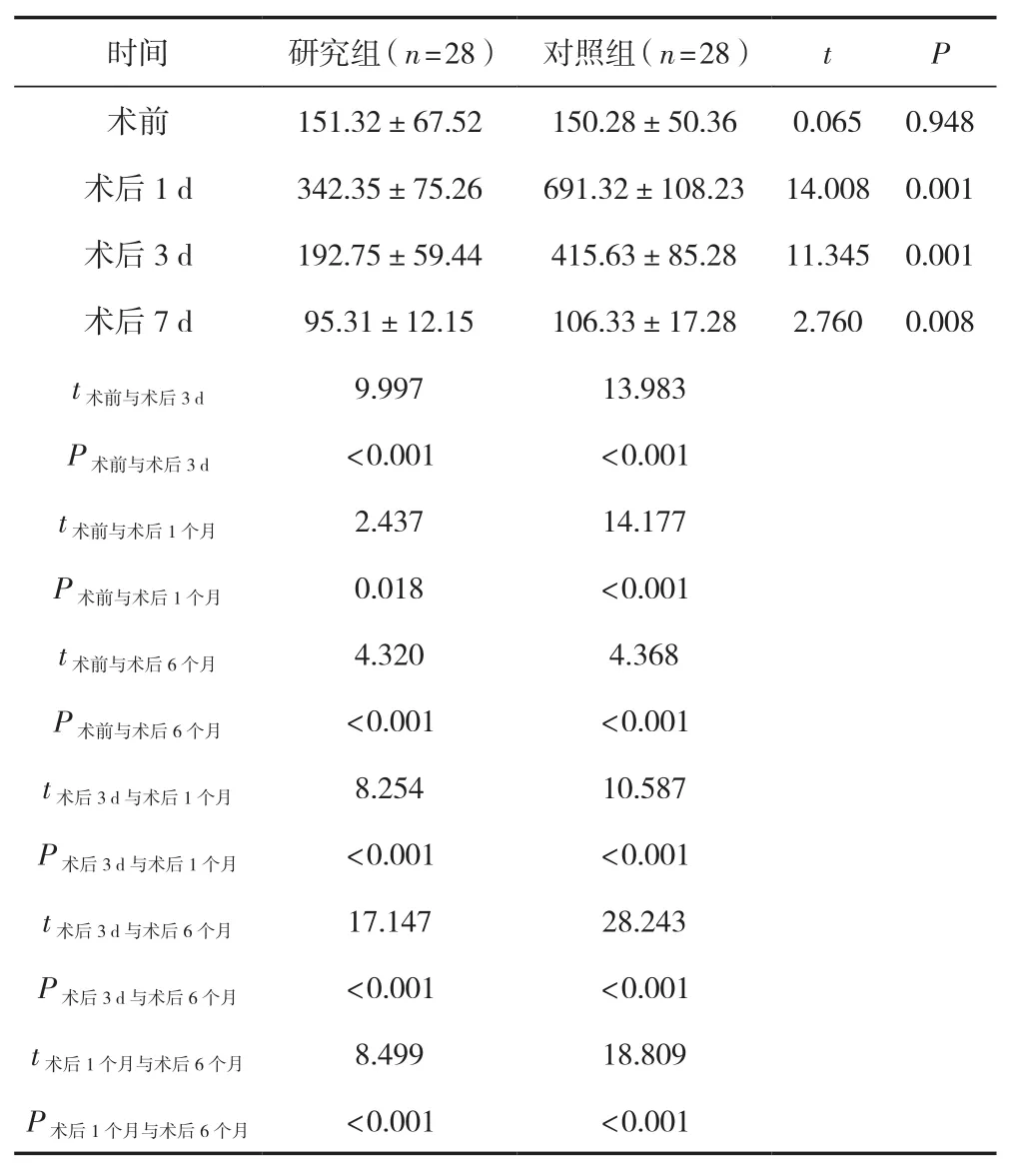

2.3 兩組患者CK-MB值比較

術前,兩組患者CK-MB值比較,差異無統計學意義(P>0.05);術后1 d、術后3 d、術后7 d,兩組患者CK-MB值均降低,術后7 d<術后3 d<術后1 d,差異有統計學意義(P<0.05);術后1 d、術后3 d、術后7 d,研究組的CK-MB值均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表4。

3 討論

經椎旁肌間隙入路與后正中入路是治療胸腰椎多節段脊柱骨折的兩種常用方式。其中,后路手術因剝離操作廣泛,會對機體造成較大創傷,增加失血量,誘發腰椎術后失敗綜合征(Failed Back Surgery Syndrome, FBSS)。經椎旁肌間隙入路手術無需長時間使用牽開器,可減少組織損傷,防止術后瘢痕組織的形成,減少對腰神經后支的壓迫。研究顯示,約15%的胸腰椎多節段脊柱骨折患者,在后路手術后會發生腰背肌肉疼痛的情況。另有研究證實,牽開器可加劇椎旁肌群缺血程度,導致術后腰背肌肉發生萎縮。近年來,隨著經椎旁肌間隙入路手術的日漸成熟與應用,與后路手術相比,手術創傷更小,術后恢復更快,可有效減輕術后疼痛。

本研究中,選擇經椎旁肌間隙入路手術的研究組患者在術后24 h內可輕微活動,術后住院時間與術后3 d、術后1個月、術后6個月的VAS評分均明顯低于選擇后路手術的對照組,差異有統計學意義(P<0.05),且對照組患者在手術后2 d才可進行輕微活動。說明經椎旁肌間隙入路在術后快速恢復方面具有突出優勢。這一結果與梅凌等研究相似,認為經椎旁肌間隙入路手術可減輕患者術后疼痛程度,促進患者恢復。Chalchat等報道稱,CK-MB可有效反映出肌肉具體損傷的程度,與肌肉剝離程度、時間及范圍呈正相關。在本研究中,經椎旁肌間隙入路手術治療的胸腰椎多節段脊柱骨折患者,術后1 d、術后3 d的CK-MB值均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。說明經椎旁肌間隙入路手術對患者肌肉所造成的損傷要明顯小于后路手術。此結果在許沛榮等研究中得到進一步證實。分析原因,后路手術因需要進行廣泛剝離操作,因此會對患者機體造成較大的創傷,且極易造成失血的增多,甚至會誘發FBSS。而經椎旁肌間隙入路手術,則無需長時間的使用牽開器,能夠通過對肌肉實施鈍性分離而減少組織損傷,防止術后瘢痕組織的形成,避免腰神經后支遭受到不必要的壓迫。另外,在后路手術操作中,需對椎旁肌實施廣泛剝離,以此來保證良好的手術視野,將解剖部位充分暴露出來。而經椎旁肌間隙入路手術則屬于一種微創入路操作,醫生在具體實踐中會面臨著視野狹窄、確認肌間隙難度大等一系列挑戰。目前,在椎弓根釘置入手術中,X線暴露已得到了廣大臨床工作者的關注,但長期預后影響并沒有得到明確。在此研究中,兩組手術方式未因定位導致X線暴露時間產生差異。說明選擇經椎旁肌間隙入路手術治療胸腰椎多節段脊柱骨折不會增加術中的射線輻射。同時,兩組患者術后Cobb角改善率與椎體高度矯正率比較,無明顯差異,說明這兩種手術方式的療效相當。除此之外,劉俊等研究顯示,兩種手術術后椎弓根釘位置精確度與神經、血管損傷等并發癥比較,無顯著差異,由此可推測,相比與后路手術,經椎旁肌間隙入路手術的視野相對較窄,存在暴露不充分等不足,但其臨床療效與后路手術相比旗鼓相當,在微創方面具有明顯優勢。Mobbs等研究發現,經椎旁肌間隙入路顯露過程均在肌間隙完成。在手術操作中,椎旁肌肉起止點得以保留,術后肌間不會產生瘢痕,可有效保護多裂肌深面神經支配的作用,防止其發生失神經性退變,且術后也不會影響到腰背部肌肉功能,可顯著降低腰背痛發生率。

綜上所述,經椎旁肌間隙入路在胸腰椎多節段脊柱骨折患者中的臨床應用價值顯著優于與后路手術,可明顯減輕患者機體損傷,緩解術后疼痛,有助于患者術后快速康復,值得臨床應用。