新一輪退耕還林工程高質量發展探究

——以銅仁市為例

張金華 安元強

(銅仁市林業局 銅仁 554300)

實施退耕還林是黨中央、國務院從中華民族生存和發展的戰略高度,為加強生態建設、維護生態安全、增加農民收入、實現經濟社會可持續發展而做出的重大戰略決策。其工程建設質量事關生態文明建設和鄉村振興,事關群眾切身利益和生態環境高質量發展。2020年國務院要求防止耕地“非糧化,嚴格控制耕地轉為林地”[1],“嚴禁違規占用耕地綠化造林,退耕還林還草要嚴格控制在國家批準的規模和范圍內”[2];堅持在退耕中保護耕地,嚴格按照批準的地類和規模退耕[3]。習近平總書記2021年2月貴州視察時強調:“優良生態環境是貴州最大發展優勢和競爭優勢。要牢固樹立生態優先、綠色發展的導向,不斷做好綠水青山就是金山銀山這篇大文章”[4]。2022年1月,國務院關于支持貴州在新時代西部大開發上闖新路的意見[5]:“要求貴州加快構建新發展格局,推動高質量發展,在鄉村振興上開新局,在生態文明建設上出新績,努力開創百姓富,生態美的多彩貴州新未來”。

銅仁市位于貴州省東北部,武陵山區腹地,境內以山地為主,總面積18 003 km2,市域森林覆蓋率全省市州排名第二,生態優勢顯著。自新一輪退耕還林工程實施以來,銅仁市通過實施退耕還林工程,實現了生態效益、經濟效益和社會效益同步提高。全面分析銅仁市退耕還林建設現狀和工程實施難題,對在有限的國土空間上,實現退耕還林高質量發展及助推鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接具有重要意義。

1 銅仁市新一輪退耕還林工程概況

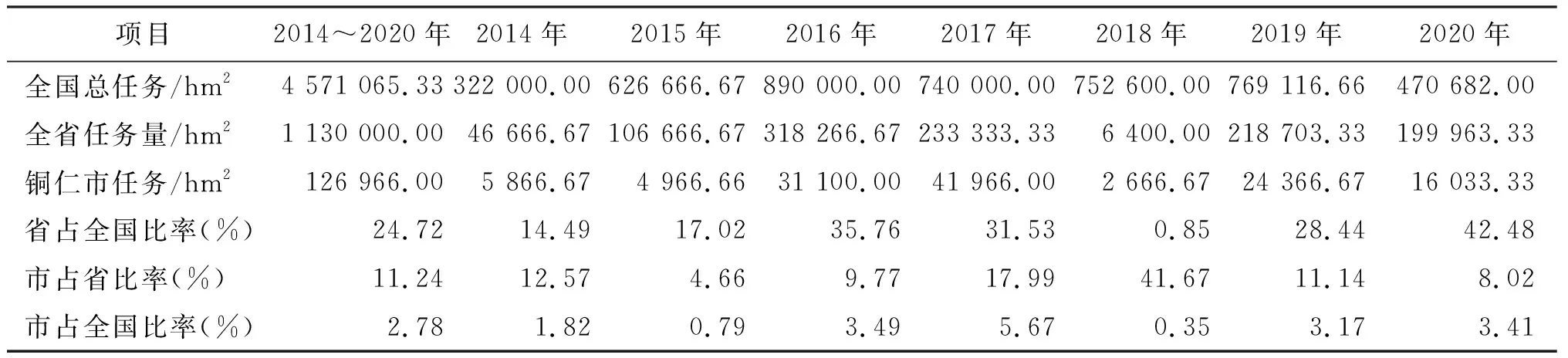

1.1 新一輪退耕還林工程建設任務

截至2020年,全國新一輪退耕還林總任務4 571 065.33 hm2,下達貴州省任務面積達1 130 000 hm2,貴州省實施面積占全國總退耕任務的24.72%,是全國面積最多的省份。銅仁市新一輪退耕還林任務共126 966 hm2,占貴州省任務的11.24%,占全國總任務的2.78%[6-13],其中碧江區2 746.67 hm2,萬山區3 133.33 hm2,玉屏縣326.66 hm2,松桃縣15 140 hm2,江口縣4 840 hm2,石阡縣13 300 hm2,思南縣22 080 hm2,印江縣22 260 hm2,德江縣18 492.67 hm2,沿河縣24 646.67 hm2(表1)。

表1 銅仁市新一輪退耕還林年度任務及占比表

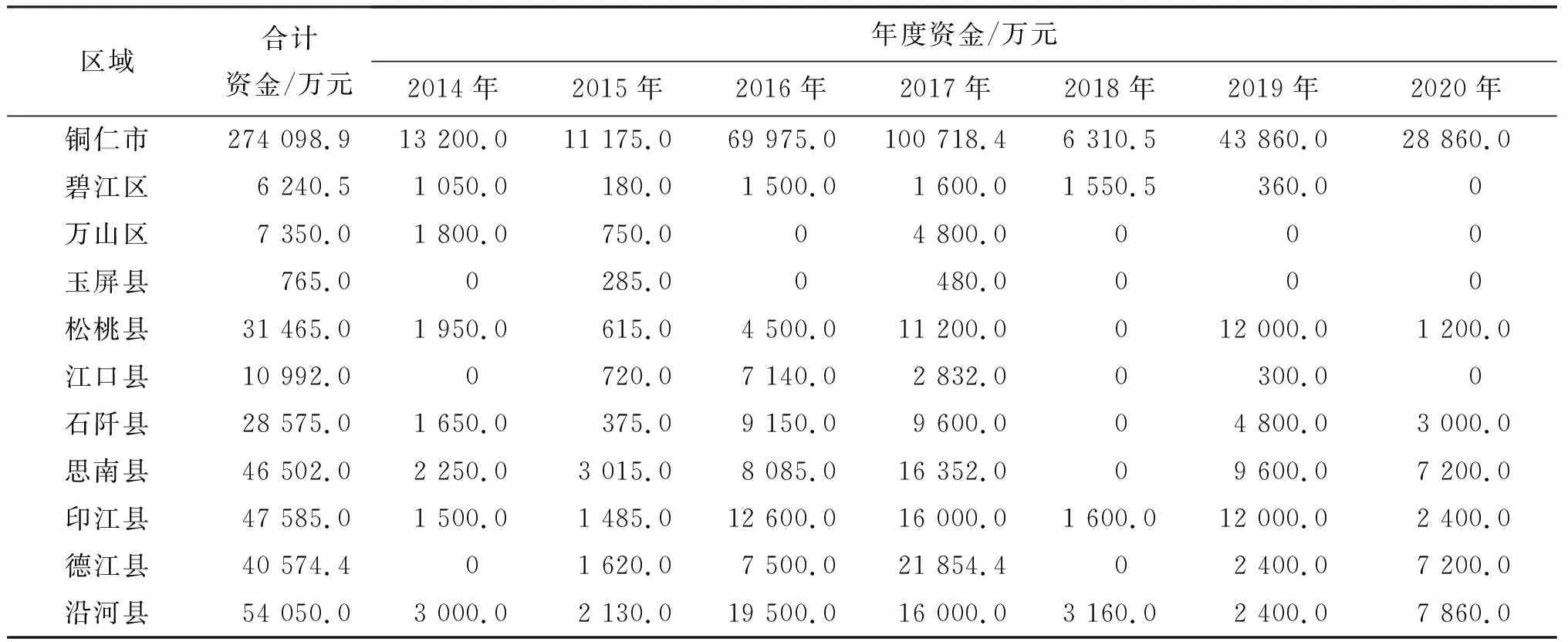

1.2 種苗造林費及現金補助資金

根據貴州省發展和改革委員會年度資金文件[6-13]統計,銅仁市新一輪退耕還林工程累計到位資金共274 098.9萬元,其中種苗造林費69 889.6萬元,現金補助204 209.3萬元,分別占總到位資金25.5%和74.5%。其中資金最多的沿河縣達54 050萬元,占全市的19.72%;其次是印江、思南縣為47 585萬元和46 502萬元,分別占17.36%和16.97%。資金最小的玉屏縣為765萬元,僅占市總資金的0.28%(表2)。

表2 銅仁市新一輪退耕還林工程年度資金表

1.3 建設模式及其產業發展特點

銅仁市按照貴州省農村產業發展“八要素”要求[14],以及市“脫貧攻堅春風行動”部署,持續深入推進農村產業革命,堅持運用“強龍頭、創品牌、帶農戶”的組織形式,積極推廣“公司+合作社+農戶”模式,帶動合作社、農戶發展,并優先向建檔立卡貧困戶傾斜,將退耕還林工程建設和加快產業結構調整結合起來,充分利用25°以上坡耕地、重要水源地15°~25°坡耕地、陡坡耕地梯田等土地資源大力發展生態茶、青花椒、空心李、油茶、桃子等經濟林基地,通過產業扶貧、技術服務、產銷對接、利益聯結等方式,助力脫貧攻堅和鄉村振興,在確保退耕還林任務完成的基礎上,實現林業產業良性發展。

1.4 工程實施三級檢查驗收情況

按照《新一輪退耕地還林檢查驗收辦法》要求,銅仁市在各年度工程實施的第二年均全面開展縣級檢查,并提供兌現資金依據。2016年起,貴州省采取營造林綜合核查同步開展的形式,由貴州省林業調查規劃院開展省級檢查;同時國家林業和草原局中南、華東調查規劃設計院于2018~2020年分別對思南、印江縣2014年工程建設,萬山區、德江和沿河縣2015年工程建設,松桃、江口和石阡縣2016年的工程建設進行了國家級驗收,結果各年度造林保存和管理情況基本達到標準要求,但也存在部分地塊撫育不及時、不動產權證未發放等問題。

2 新一輪退耕還林工程建設成效

2.1 生態成效

2.1.1 擴大了綠化面積,提高了森林覆蓋率

銅仁市林地面積的增加和森林覆蓋率的提升主要依托退耕還林工程建設,2016~2020年全市新一輪退耕還林面積共116 132.67 hm2,占人工造林項目總面積149 373.33 hm2的77.75%。市域森林覆蓋率由2016年的60.1%提升至2019年的66.2%[15],“十三五”期間森林覆蓋率增長6.1%,超規劃目標1.2%,2017~2019年連續三年排名全省第二。

2.1.2 增加了樹種種類,提高了生物多樣性

結合農戶自愿、產業規劃和政府引導,堅持適地適樹原則,全市退耕還林工程造林樹種多達30余種,生態林樹種主要包括杉木Cunninghamialanceolata、馬尾松Pinusmassoniana、柏木Cupressusfunebris、竹子、刺槐Robiniapseudoacacia、榿木Alnuscremastogyne、楠木Phoebezhennan等,經濟林樹種主要有油茶Camelliaoleifera、茶葉、花椒Zanthoxylumbungeanum、核桃Juglansregia、板栗Castaneamollissima、桃Prunuspersica、李Prunussalicina、柚Citrusmaxima、石榴Punicagranatum、柑橘Citrusreticulata等。通過項目建設,不僅增加了國土綠化總面積,還豐富了樹種品種,提高了物種多樣性。

2.1.3 改善了生態環境,滿足美好生活需求

根據國家連續跟蹤監測數據[16],貴州省退耕還林工程涵養水源23.94億m3·年-1,固碳406 640萬kg·年-1,生態服務功能總價值量達901.87億元·年-1,且新一輪退耕還林主要在25°以上陡坡耕地實施。因此通過項目實施,森林涵養水源、固碳等功能增強,實現了生態環境的逐漸改善和人民對“生態美”需求供應能力的提高。

2.2 經濟成效

2.2.1 有力助推農村脫貧致富

銅仁市新一輪退耕還林累計到位資金274 098.9萬元,惠及10個區縣175個鄉鎮2 311個村35萬余戶124萬余人,戶均增收0.8萬元,人均增收0.2萬元。覆蓋貧困地區貧困農戶達9萬余戶33萬余人,貧困戶退耕面積達22 700 hm2,退耕戶脫貧人口達2萬余人。

2.2.2 拓寬了勞動力就業渠道

徐林祥[17]研究認為通過退耕還林工程的實施,在經濟方面有效推動退耕農戶勞動力向非農業產業與多種經營模式轉移,幫助貧困戶實現穩定脫貧。就銅仁市而言,通過新一輪退耕還林項目實施,投入用工量約660余萬個,僅2020年16 033.33 hm2退耕還林項目建設,全市累計用工量約100余萬個,有力促進了本地勞動力就近就業。

2.2.3 促進一二三產業融合發展

堅持“生態產業化、產業生態化”原則,銅仁市新一輪退耕還林工程發展油茶28 100 hm2、花椒15 500 hm2、茶葉8 300 hm2、桃李等其他精品水果20 300 hm2,實施的總任務中,經濟林樹種占比達66.9%,逐步形成以油茶、花椒、茶葉等為主的林業特色產業,有效促進了產業結構從傳統種植業逐步向一二三產業融合發展。

2.3 社會效益

通過實施退耕還林和發展林下經濟,松桃、石阡、德江、印江等縣重點鄉鎮農戶建成了綠色果園、打造了生態珍園、創造了美麗家園,廣大群眾得到了實實在在的實惠,退耕還林工作得到了群眾贊許。政策資金補助到戶到人,退耕還林家喻戶曉、老少皆知,人民切身感受到生態環境顯著改善、生產條件顯著提升、生活水平顯著提高,群眾對生態宜居、生活富裕的生態文明發展道路和鄉村振興新要求認識更加深刻。退耕還林工程項目已然成為生態意識的“播種機”、生態文化的“宣傳員”,社會效益明顯。

3 存在的問題

3.1 工程實施難度增大

國家實施生態建設項目以來,全市累計實施退耕還林工程304 032.67 hm2。其中上一輪177 066.67 hm2,新一輪126 966 hm2。隨著國土綠化行動的推進,適宜退耕地塊越來越少,相對集中適宜退耕地塊高度“碎片化”。例如印江縣2020年退耕還林計劃任務1 333.33 hm2,根據國家自然資源部門提供的退耕地可造林圖斑,涉及17個鄉鎮343個行政村6 483個小班,平均小班面積僅0.21 hm2,面積小于0.67 hm2的村有79個,小于0.20 hm2的村有26個,個別村面積僅有0.08 hm2,退耕地塊零星分散,且立地條件相對較差,導致造林成本高,凸顯林木成活難、保存難、管護難等“三難”狀況。

根據國家關于制止耕地“非農化”、防止耕地“非糧化”精神,貴州省自然資源廳對2021年配發圖斑進一步開展可退耕地塊核實,全市通過內業數據比對和外業調查發現,部分圖斑和現地不完全一致,配發的可退耕數據圖斑部分存在“現狀是非耕地、已實施退耕還林、土地開發整治項目、高標準農田建設用地、農業產業及配套設施建設用地、規劃建設用地、一畝以下零星分散地”等情況,導致配發的可退耕圖斑現地難以落實,地塊不能落地,工程實施難度增大。

3.2 效益尚未充分顯現

一是經濟林未充分發揮效益。隨著補助期滿,經營主體后期撫育不及時,桃、李等經濟林樹種逐漸出現長勢不好和病蟲害的現象。二是上一輪部分樹種進入衰退期。根據2021年前一輪退耕還林提質增效任務需求調查統計,上一輪退耕還林工程有35 500.26 hm2存在不同程度的林分質量問題,其中有9 061.33 hm2馬尾松、杉木等林分密度過大,6 886.67 hm2楊樹等樹種老化,9 367.07 hm2李子、梨子等果樹退化,共9 465.33 hm2油茶、板栗、楠竹等經濟效益較差。三是純林多,病蟲害潛在風險大。全市新一輪退耕地還林營造純林面積124 312.67 hm2,占97.91%;混交林僅占比2.09%;尤其是9 686 hm2馬尾松純林面臨松材線蟲病蟲害潛在危險。

3.3 后期管護資金缺乏

按照現有勞動力估算,營造生態林成本每畝約需800元,經濟林每畝約需2 000元。新一輪退耕還林種苗造林費為每畝400元,包含種苗費、造林勞務和后期撫育管護費,且沒有后期撫育和管護專項經費,將導致退耕還林項目建設出現“人種天養、重造輕管”的現象,嚴重影響造林保存率及成林率,國家、省、縣三級檢查驗收普遍發現管理粗放、撫育管理不到位等問題。按照“誰退耕、誰造林、誰經營、誰受益”的原則,退耕還林工程后期撫育管護主要由造林主體負責,但因體制及相關利益鏈接機制不完善,退耕農戶、專業合作組織或大戶對退耕還林地管護積極性不高,管護質量差,后期基本投入匱乏,導致撫育管理落實不到位。

3.4 產業鏈條不完善

一是銅仁市退耕還林工程發展的油茶產業,由于受周期性長、資金周轉慢、災害氣候影響大等特點,面臨融資難、產業鏈不穩定、競爭力不高等問題。二是花椒產業品種較多,缺少規模化精深加工企業、大型供銷集散中心,散戶需要自找零銷市場。受自然和市場影響,交易成本增加,影響產業預期收益。三是缺乏相應技術規范、規程與標準。銅仁市制定了《油茶基地建設規程》《油茶豐產栽培技術規程》等油茶系列地方標準,但執行推廣應用不嚴,且花椒、竹等其他特色產業地方標準體系未完善,品種選優推廣、科技支撐無據可依。四是特色產業保險配套機制建立不足。

3.5 后續政策沒有跟進

退耕還林后,由縣級以上人民政府依照森林法、草原法的有關規定發放林(草)權屬證書,確認所有權和使用權,并依法辦理土地變更登記手續[18]。但因體制未理順,責任落實不到位,退耕農戶申請土地性質變更主動性不強等原因,新一輪實施的退耕還林土地均未發放不動產權證,形成已退耕之土地和林木資源權屬未得到準確認定,導致本類土地(林地)資源尚未盤活。另外退耕還林效益評估系統不健全,對生態貢獻數據化、系統化、公共化低,群眾感知率、認可度調動不足,資源盤活力度不夠,銀行融資不順暢。同時相關法規完善修改沒有跟進,現行退耕還林工程管理主要依據《退耕還林條例》等,隨著時空變遷已不完全適應新時代退耕還林工程建設高質量發展要求。

3.6 部門協同聯動不足

《退耕還林條例》要求省、市、縣、鄉層層簽訂目標責任書,逐級落實目標責任,需要發改、自然資源、財政、林業、鄉鎮等部門共同努力,上下協作。銅仁市各級雖然成立了相應的工程領導小組,明確職能職責,但“誰牽頭誰主動”現象比較突出,受用地政策、財政資金、審批程序等方面變化影響,各部門主動作為不夠、解決問題辦法不多,加之基層林業站人員數量及其業務水平有限,管理能力不適應工程管理技術需要,這些問題嚴重制約新一輪退耕還林的健康發展。

4 發展對策和建議

4.1 統籌造林項目,推進工程建設高質量

為科學合理統籌各類造林項目資金,在省級層面,將每年的營造林項目進行統籌整合,制定項目整合實施方案,明確各項資金用途,做好退耕還林工程與其他工程的銜接與協同,確保各項工程發生正向激勵作用,產生1+1>2的效果,避免出現各管一段甚至相互抵觸、內耗的情況[19]。按照新一輪退耕還林總體方案中配套政策規定,充分結合銅仁市農業產業結構調整、鄉村振興等其他部門實施的項目,將符合退耕還林政策要求的納入退耕還林工程,年度作業設計時詳細說明調查現狀,將屬于退耕還林的種苗造林費用于后續撫育管護。采用“公司+施工隊伍”的形式,由公司融資實施,減少傳統大戶墊資、造林地塊零散和后續經費不足的問題。

4.2 實施提質增效,鞏固造林成果高質量

按照國務院“持之以恒推進生態文明建設”的要求,支持貴州“實施森林質量精準提升工程,深入開展國家儲備林建設,加快低效林改造,穩妥探索開展人工商品純林樹種結構優化調整試點,大力發展林下經濟”的政策[5]。一是策劃退耕還林質量提升專項工程。開展包括上一輪退耕還林的實施情況調查,制定退耕還林成果鞏固規劃總體方案和工程質量提升技術標準,針對林分密度過大、樹種老化、品種退化、經濟效益差等林分質量問題,采取森林撫育、低效林改造、低質品種改良、林下經濟培育等技術措施,全面提升退耕還林的成效,促進農戶增產增收,切實鞏固退耕還林成果。二是設置退耕還林專項管護資金和資金使用指標。分樹種、齡組不同森林類型,采取不同經營方式,對現有人工生態純林進行樹種結構優化調整,對經濟林進行精細管理和復合經營,促進生態、經濟效益雙贏。三是建立一批試點示范工程。結合銅仁市國家儲備林建設、退化林修復等項目,各區縣選擇2~3個退耕還林工程建立的經濟林、生態林基地,大力培育珍稀樹種資源、林下經濟和多種經營等后續產業,吸納社會資金注入項目建設,推動退耕還林工程提質增效。

4.3 健全產業結構,推進建設成效高效益

一是培育壯大一批造林主體,探索推廣“合作社+村集體+基地+農戶”的經營模式,采取入股分紅、效益分享等股權投資方式,明確退耕還林基地各類主體在產業鏈中的責、權、利,形成“風險共擔,利益均享”共同體。集中開展技術培訓和生產指導,培育一批有技術、懂市場的造林主體,提高基地管護成效。二是謀劃項目庫,拓寬融資平臺。結合全市油茶、竹子、花椒、林下經濟等林業產業項目,謀劃一批鞏固退耕還林產業發展項目庫,建立一批高標準、高質量的油茶、花椒等退耕還林發展基地,加大基地建設融資支持,適度降低擔保抵押貸款條件,切實解決產業發展收益周期長、資金緊缺的難題。三是構建全產業鏈綜合價值體系。完善制定油茶、花椒等經濟林樹種栽培技術規程規范,建立產業技術、產銷、成果轉化等交流咨詢平臺,更好創建銅仁“仡家油茶”“梵凈山油茶”“梵凈花椒”“梵凈山珍·健康養生”等特色林產品品牌,提高林產品標準化、規模化、品牌化水平,帶動退耕還林工程產業集約化生產和一、二、三產的融合發展,推動“黔貨出山”。四是健全完善林業產業保險機制。將油茶、花椒、竹子等林業產業基地納入特色林業產品保險范疇,提高抵抗風險的能力,增強經營主體發展信心。

4.4 完善政策體系,推進管理水平高標準

徐彩瑤等[20]認為,參照耕地地力保護補貼標準,提高退耕還林生態林生態效益補償標準,建立更加可持續和公平的退耕還林生態補償機制;張軍等[21]認為,農戶對退耕還林還草工作的支持性和參與度決定整體效益的實現。為實現退耕還林高水平管理,要加快兩輪退耕還林地確權發證工作,將驗收合格的退耕地及時變更為林地,項目建設征占用退耕還林地塊納入林地管理范疇,推動完善產權機制轉變,促進資源變資產、資金變股金、農民變股東“三變”改革,推動林業資產股權化。盤活退耕還林林地,將滿足條件的退耕還林地列入碳匯交易和森林康養項目,形成疊加效應,激發退耕農戶用心用情用力愛林護林的主觀能動性。

4.5 明確職責分工,推進責任落實高效能

按可退耕地資源調查、造林圖斑提供、工程作業設計審查審批、檢查驗收、上圖入庫、資金撥付及監管等工作程序,細化自然資源、林業、鄉鎮、財政和金融(農商行)部門職能職責。一是以目標為導向,制定各部門實施方案,納入市、區、縣年度目標績效考核。二是以問題為導向,各部門各司其職,主動作為,密切協作,解決退耕還林實施中諸如土地丈量、農戶造冊、賬戶核對、資金撥付到賬等各環節可能或已經出現的問題。三是以結果為導向,不折不扣落實政策,完成任務,嚴格考核目標績效,共同推進退耕還林工程建設高質量、管理高水平、成果高效益的發展。