不同尺度下蒸散測定與估算研究進展

殷 勇 萬艷芳 于澎濤 王彥輝

(1.固原市原州區自然資源局疊疊溝林場 固原 756000; 2.中國林業科學研究院森林生態環境與自然保護研究所國家林業和草原局森林生態環境重點實驗室 北京 100091; 3.寧夏六盤山森林生態系統定位觀測研究站 固原 756000)

蒸散是土壤—植物—大氣連續體(SPAC)水熱運移的一個重要環節,是全球水量平衡的重要組成部分[1],也是聯系植物氣孔行為、碳交換和水分利用的關鍵生態過程[2]。蒸散主要包括林冠截留、植物蒸騰和土壤蒸發三部分,大氣降水的90 %以上以蒸散的方式又返還到大氣中[3-5]。因此,全面了解蒸散變化規律和準確估算蒸散量,可為進一步開展區域植被水文與生態相互作用和水文循環研究提供理論依據。

目前,圍繞蒸散開展的研究以草地、農田等下墊面較為均質的區域為主,而對于非均質下墊面的生態系統蒸散,目前主要參照均質下墊面研究的相關理論和方法的延伸來開展研究[6-8]。但是,不同下墊面植被覆蓋度和土壤特性的差異會導致蒸散實測和估算相對困難[9]。傳統的蒸散發實測和估算大多集中于葉片、個體、林分尺度,這僅能代表幾百米至幾公里的蒸散量,難以用來表征區域和全球等更大尺度的地表蒸散發。近年來,有研究者結合衛星遙感數據和區域蒸散發模型,估算了區域尺度和全球地表蒸散發量,且能夠區分土壤蒸發及植被蒸騰,為大尺度上開展蒸散發研究提供了新途徑。本研究從葉片、個體、林分到區域尺度系統總結了現有蒸散測定和估算方法以及國內外的研究現狀,并預測植被蒸散在未來研究中的發展趨勢。

1 葉片尺度

蒸騰在葉片尺度測定的主要方法有穩態氣孔計法和離體稱重法。其中,穩態氣孔計法是基于植物生理氣體交換的原理測定蒸騰速率[10-11],該方法比較簡單,容易操作。Li-1600氣孔計是最為常用的測量儀器,對于單株蒸騰量測量比較準確,但與實際值有一定誤差,尺度擴展也較為復雜。離體稱重法對整株植物進行稱重,該方法比較簡便,投資較少,可操作性較強,在一定范圍內具有較好的精確性。但測定植物生理狀況時與自然狀態有差別,導致結果誤差較大,并且每次取樣對試驗地存在一定破壞性,數據連續性較差。

目前,針對不同植株的蒸騰速率和水分利用效率開展了研究,如檸條Caraganakorshinskii,油蒿Artemisiaordosica[12],梨樹[13-14],細莖針茅Stipatenacissima[15]和玉米Zeamays[16]等,發現葉片蒸騰速率在樹種間差異較大,這主要是樹種本身的生理差異和所處的環境不同引起的。另外,不同測定方法得到同一樹種的葉片蒸騰速率差異較大,如穩定氣孔計測定的葉片蒸騰速率大于整株稱重法、標準枝浸水法和熱平衡法[17-19],這是由于不同測定方法的原理和準確度有差異。但這些方法與氣孔計法測定的蒸騰速率呈較好的線性關系,可作為利用穩態氣孔計研究蒸騰耗水和校準的參考。

2 個體尺度

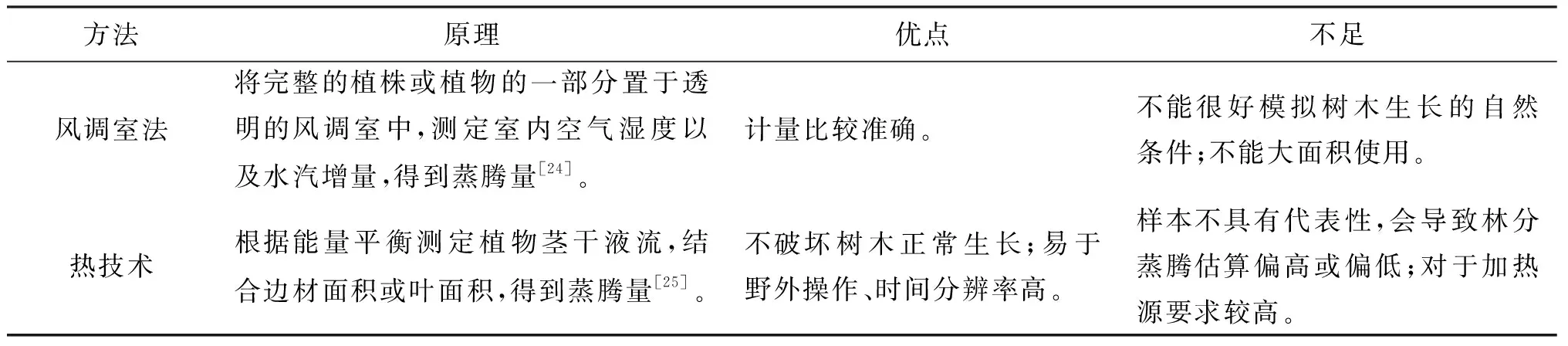

目前,測定林木蒸騰耗水的方法有多種,包括蒸滲儀法、整樹容器法、風調室法和熱技術等[20-25](表1)。熱技術法是近年來應用最為廣泛的,包括莖部熱量平衡法、樹干熱平衡法、熱脈沖法、熱擴散方法等,其原理是根據能量平衡來測定液流密度,結合邊材面積得到單株蒸騰量,并通過尺度轉換來估計林分蒸騰量[25]。在熱技術方法中,熱平衡法適用于胸徑較小樹木,熱脈沖法測定的僅為脈沖發生時的液流,但熱擴散法可連續放熱且測定結果較準確,儀器成本較低,具備長時間連續監測、時間分辨率高,以及數據采集自動化等優點[25]。因此,熱擴散方法在測定個體尺度蒸騰方面得到了廣泛的應用。

表1 個體尺度蒸騰研究方法比較

表1 個體尺度蒸騰研究方法比較 續表

目前,學界利用熱擴散方法對不同樹種開展了液流密度和蒸騰研究,如小葉楊Populussimonii[26],毛白楊Populustomentosa[27]、遼東櫟Quercuswutaishansea[28],蘋果[29],青海云杉Piceacrassifolia[30]和棗樹[31]等樹木,發現液流密度和蒸騰均有明顯的晝夜變化規律,且季節變化明顯,但不同樹種平均液流密度和日蒸騰量差異較大。另外,許多學者發現樹干液流和蒸騰在東、西、南、北4個方位[26-28]以及不同深度[30-31]測得的蒸騰速率存在顯著差異,并具有較強的相關性,這可能是由于樹冠空間結構和不同深度處的邊材寬度有差異。但有些學者發現東、西向液流密度較為接近,南、北向差異較大[29],可能是不同方位樹木形態和樹木立地條件的差異造成的,如冠層重疊、競爭等。因此,將單點監測的樹干液流推廣到整樹可能會產生較大的誤差。

樹木形態特征[32-34]對單株樹干液流和蒸騰有影響,如大徑級的華北落葉松液流顯著高于小徑級的樣樹[32],優勢度大的青海云杉液流和蒸騰量明顯高于優勢度小的[33]。這可能由于林木所處的微環境不同[34],大樹處于林冠優勢地位,接受的林外光照強,同時,根系較多,樹木能吸收更多的土壤水分和營養元素。另外,雖然氣象因子和土壤水分對單株蒸騰量存在一定的影響[30,33,35],但太陽輻射強度、飽和水汽壓差和土壤水分是主要的影響因子。萬艷芳等[33]發現青海云杉液流密度主要受土壤水分的影響。趙春彥等[35]研究發現整個生長季胡楊Populuseuphratica樹干液流主要受光合有效輻射、土壤水分、氣溫和相對濕度的影響。

3 林分尺度

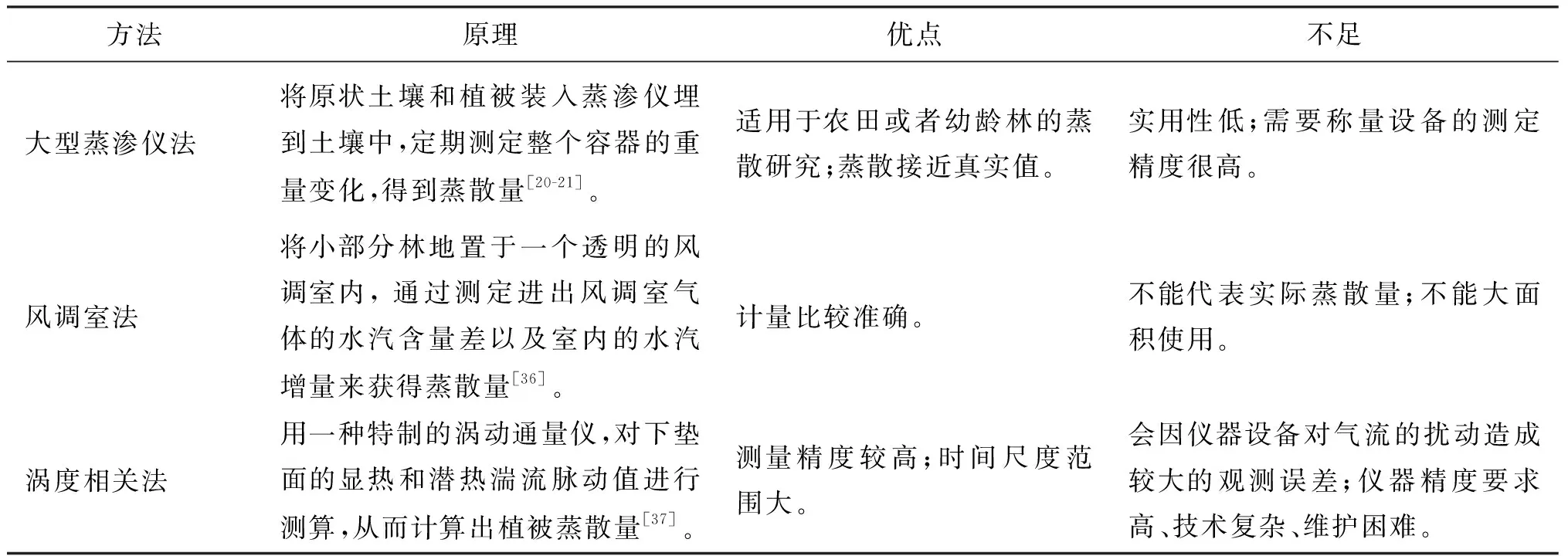

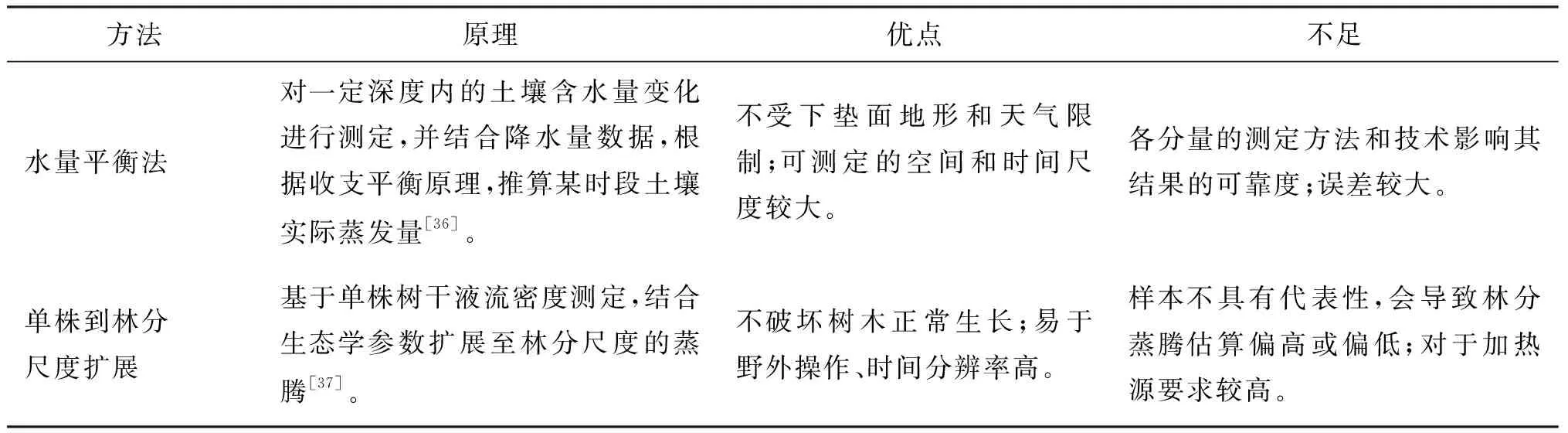

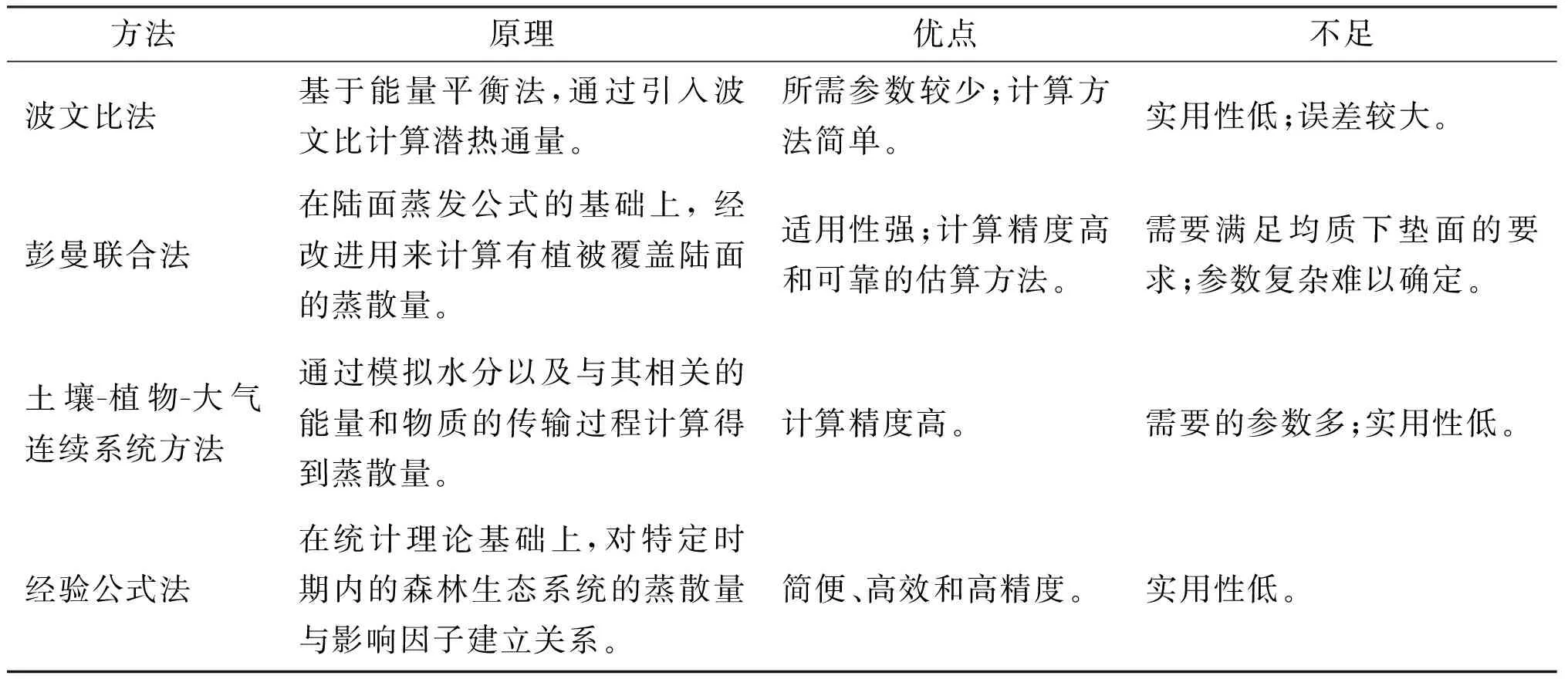

林分尺度的蒸散研究可以有效指導森林經營和管理。林分蒸散的實測法包括:大型蒸滲儀法、風調室法、水量平衡法、渦動相關法、能量平衡法和單株到林分尺度擴展等[36-37](表2)。估測法包括波文比法、空氣動力學法、彭曼綜合法(Penman-Monteith法)、土壤—植物—大氣連續系統方法(SPAC法)和經驗公式法等[36](表3)。

表2 林分尺度蒸散實測法的比較

表2 林分尺度蒸散實測法的比較 續表

表3 林分尺度蒸散估測法的比較

近年來,利用實測法進行蒸散的研究主要集中于植物蒸騰與土壤蒸發。林分蒸騰的假設是基于相同徑階樹木的液流密度是一致的,通過個別樣樹蒸騰量的測定推算到整體林分蒸騰[38]。而對于天然林,樹木之間的差異較大,如胸徑、樹木優勢度和冠層重疊度等的不同[32-33],接受的光照、水和營養物質等不同,造成單株推到林分尺度的蒸騰存在較大的偏差。熊偉等[33]通過計算華北落葉松林分蒸騰量,指出基于邊材面積方法得出的結果比林木空間差異方法得到的計算值高13.13 %,說明不考慮林木空間特征可能會導致林分日蒸騰量估計值偏大。土壤蒸發的測定主要是用微型蒸滲儀,如Zhang等[39]分析了荒漠生態恢復區植被對土壤蒸散發的影響,李王成等[40]對比了不同直徑大小的微型蒸滲儀的蒸發量,Flumignan等[41]比較了微型蒸滲儀和大型蒸滲儀4個不同時期蒸發測量結果,其差異較小。通過大量實驗得出微型蒸滲儀能較好地測定土壤蒸發量,但在測定中需考慮微型蒸滲儀的直徑大小。

由于現場實測的蒸散數據有限,特別是在偏遠山區,因此,許多學者用估測法開展了蒸散的研究。一些學者發現不同測定方法得到的蒸散量存在一定的差異,如波文比法得到長白山松林的蒸散量高于水量平衡法得到的[42],水文模型模擬的季節蒸散值比渦度相關法測得的值略高[43],這是由于不同測算方法的原理和所需的參數有差異,導致估算精度有區別。但一些學者得到高精度大型蒸滲儀和渦度相關法與波文比法測定的蒸散結果較為接近[44-45]。雖然這些方法的可靠性和準確性受到多個因素的限制,但不同方法測算蒸散量的可行性及其精度能進行相互驗證。另外,基于模型測算蒸散是一種比較常用的估測法。目前已經開發了各種模型,如基于遙感的蒸散模型、生物物理蒸散模型和經驗蒸散模型等。在這些模型中,簡單的經驗模型由于結構簡單,容易獲得關鍵參數,被廣泛用于不同森林類型的蒸散估計,其關鍵是量化主導因素對森林蒸散的影響。一些研究表明,氣象條件、土壤濕度和冠層結構是影響森林蒸散的主要因素,三個因素耦合得到的蒸散模型精確度較高[46]。

4 區域尺度

景觀和區域尺度蒸散測定的主要方法有氣候學方法和遙感法。氣候學方法主要包括Penman-Monteith方程、Priestley-Taylor方法和布得科公式等。遙感法主要包括能量平衡余項法、統計經驗法、和數值模型法[36-37]。近年來,由于衛星遙感具有很好的時效性和區域性,克服了定點觀測難以擴展到大區域的局限性,因此,利用衛星遙感技術開展了大量區域蒸散量的估算,借助遙感手段實現了蒸散在不同尺度上的擴展。

獲取區域和全球尺度的蒸散量最有效的方法是基于衛星遙感數據并結合物理模型,同時,研究者也已經開發了大量估算區域蒸散量的模型[47]。基于是否能區分土壤蒸發以及植被蒸騰,這些模型可以分為單源模型和雙源模型,其中雙源模型能夠區分土壤蒸發及植被蒸騰,尤其在植被稀疏地區運算結果精度更高[47]。盡管遙感技術不能直接測定蒸散量,但能充分利用其時空連續性和大跨度的特點,可將地面實測值通過衛星遙感擴展到區域上。同時,在遙感反演區域蒸散量時,能夠充分考慮蒸散量的主要驅動因子,通過能量平衡方程獲得區域的蒸發蒸騰量,如用MODIS遙感影像獲取生態指數與氣象數據,對蒸散量進行估算[48]。總體來看,遙感技術對區域蒸散量的估算起到了巨大的作用。

5 研究展望

目前,研究人員從葉片、單株、林分、區域4個尺度開展了大量的蒸散研究,其中,小尺度方面的測定技術和方法較多,并且小尺度的測定結果較為精準。當尺度擴大時,存在樹種、林齡、林分結構、地形和環境因子等差異,造成蒸散在尺度擴展時誤差增大。大量研究發現葉面積、邊材面積和林地面積等是尺度轉換中關鍵因子。另外,尺度轉換的過程需要選取具有代表性的樣樹和適宜的株數,同時需要對環境因子(空氣溫度、降水、太陽輻射強度和飽和水汽壓差等氣候因子,土壤含水量和土壤水勢等水分因子及冠層大氣耦聯因子) 進行定性和定量分析。如何在時間尺度和徑階尺度三維擴展的基礎上加入主導環境因子到蒸散模型中,構建標準化的尺度模型需要進一步研究。

不同尺度蒸散測定與估算的研究方法有多種,且每種方法都有其適用范圍。各種方法測定時的環境條件和植被生理狀況與自然環境有差異,導致估算的蒸散量有一定的誤差。因此,未來發展趨勢是多種方法相結合,提高蒸散估算的準確性,不斷朝著高新技術方向和自動化、連續性觀測方向發展。同時,在蒸散尺度轉換中也存在著較大的誤差,消除和縮小尺度轉換誤差是未來的研究熱點。此外,在區域尺度上,需要加強遙感技術對區域尺度蒸散量的估算的運用,并結合理論模型,精確估算區域蒸散量。