苦黃顆粒用于黃疸型病毒性肝炎的網狀Meta分析及藥物經濟學評價

陸云飛 陸 偉 王雅俊 蔣 帆

濕熱蘊結證所致黃疸型病毒性肝炎包含中西不同的疾病概念。病毒性肝炎屬于西醫疾病概念,濕熱蘊結證屬于中醫疾病概念,而濕熱蘊結證所致黃疸型病毒性肝炎屬于兩種疾病概念的交集。病毒性肝炎是由肝炎病毒引起的肝臟炎癥病變。病毒并不會直接損傷肝細胞,但其引起的免疫應答是導致肝細胞損傷及炎癥壞死的主要機制[1]。黃疸多因濕熱交蒸于肝膽,肝失疏泄,膽液不循腸道而外溢,浸淫肌膚,故見身目俱黃,脘腹脹悶、口苦納呆、大便溏泄,濕熱下注膀胱則小便色黃,治療原則為清熱利濕退黃。目前有關濕熱蘊結證所致黃疸型病毒性肝炎經濟負擔的研究較少,但我國乙型病毒性肝炎、丙型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎發病率高于世界平均水平[1-2],而濕熱蘊結使得病毒性肝炎患者病情更為嚴重,給患者及其家庭帶來較大的心理負擔與經濟壓力,如何有效治療濕熱蘊結證所致黃疸型病毒性肝炎是一個關乎人民生命健康的重要議題。

目前已有一篇苦黃顆粒藥物經濟學研究[3],但其僅比較了苦黃顆粒與甘草酸制劑的藥物經濟學差異,缺少與其他中成藥的比較;且適應證為病毒性肝炎,并未考慮到凸顯苦黃顆粒退黃的療效。本研究將對苦黃顆粒用于黃疸型病毒性肝炎的經濟性進行研究,為臨床決策者提供參考依據。

1 資料與方法

1.1 檢索策略

使用中國期刊全文數據庫、中文期刊全文數據庫、萬方數據知識服務平臺等數據庫檢索從建庫到2021年12月發表的期刊文獻、學術論文。中文檢索策略為在主題、題名、關鍵詞、摘要中檢索“苦黃”“茵梔黃”。根據數據庫情況選擇檢索字段,檢索不限語言。

1.2 納入與排除標準

納入標準:1)臨床隨機對照試驗;2)患者被診斷為黃疸型肝炎;3)年齡12~80歲;4)干預措施為苦黃注射液、苦黃顆粒、茵梔黃注射液、茵梔黃顆粒、茵梔黃口服液、常規治療,劑量不限,療程為28 d、30 d;5)結果指標為臨床有效率,通過中醫證候積分或實驗室檢測指標評價臨床有效率。

排除標準:1)重復發表文獻;2)研究對象為重癥患者、妊娠患者或合并其他并發癥患者;3)內容缺失或無法獲得全文的文獻。

1.3 文獻篩選及資料提取

將從各個數據庫檢索到的文獻題目導入文獻管理軟件EndNote X9中,合并各數據庫的檢索結果,刪除重復的文獻。兩名研究員獨立瀏覽標題、摘要和全文,判斷文獻是否符合納入標準。設計Excel資料提取表,將文獻中的信息納入其中。

1.4 統計學分析

參照Cochrance風險評估工具對納入文獻進行質量評價。網狀Meta分析使用Stata 15.1軟件實現。通過Stata 15.1軟件調用network程序包進行數據的定量分析及各圖形繪制。

1.5 藥物經濟學評價

1.5.1 成本-效果分析方法 設計本研究從支付方視角出發,采用成本-效果分析方法,考慮醫療干預帶來的醫療資源消耗,及其同時帶給患者的效益。成本的計算只考慮患者對醫療資源的消耗。因此,本研究只包括直接醫療成本,不包括直接非醫療成本、間接成本、隱性成本。

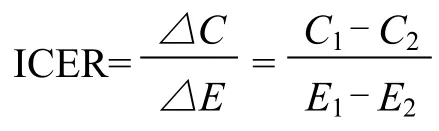

在成本-效果分析中,主要采用黃疸型病毒性肝炎患者的臨床有效率作為效果指標比較不同治療方案的經濟性。將各組治療方案按照臨床有效率進行排序,計算相鄰兩組方案的增量效果,同時在假定其他間接成本、常規治療方案成本一致的情況下,利用研究藥物成本計算增量成本。將增量成本與增量效果相比,獲得兩組方案之間的增量成本-效果比(即ICER值):

本研究參考其他藥物經濟學評價方法[4],使用2020年中國人均國內生產總值(GDP)作為閾值,以每增加100%療效多增加的治療成本分析苦黃顆粒聯合常規治療方案的經濟性。如果ICER小于等于閾值,則干預方案相對于對照方案更經濟;如果ICER大于閾值,則對照方案相對于干預方案更經濟。

1.5.2 敏感性分析方法 考慮到市場經濟和國家醫改政策的調整,藥品價格可能會有所變化,同時各地區醫療服務項目價格也有所差異,參數的變動會造成研究結果的波動。因此本研究將可能影響研究結果的參數納入敏感性分析,參數的浮動范圍主要根據兩種方式確定:若參數變化范圍有真實世界來源,則直接采用真實世界數據;若參數變化范圍無真實世界來源,則假定參數在基線值的10%上下浮動。

本研究對治療方案的成本、相對危險度(Relative Risk, RR)值和療程進行單因素敏感性分析和1 000次蒙特卡洛模擬的概率敏感性分析,并使用成本-效果可接受曲線展示概率敏感性分析結果。

2 結果

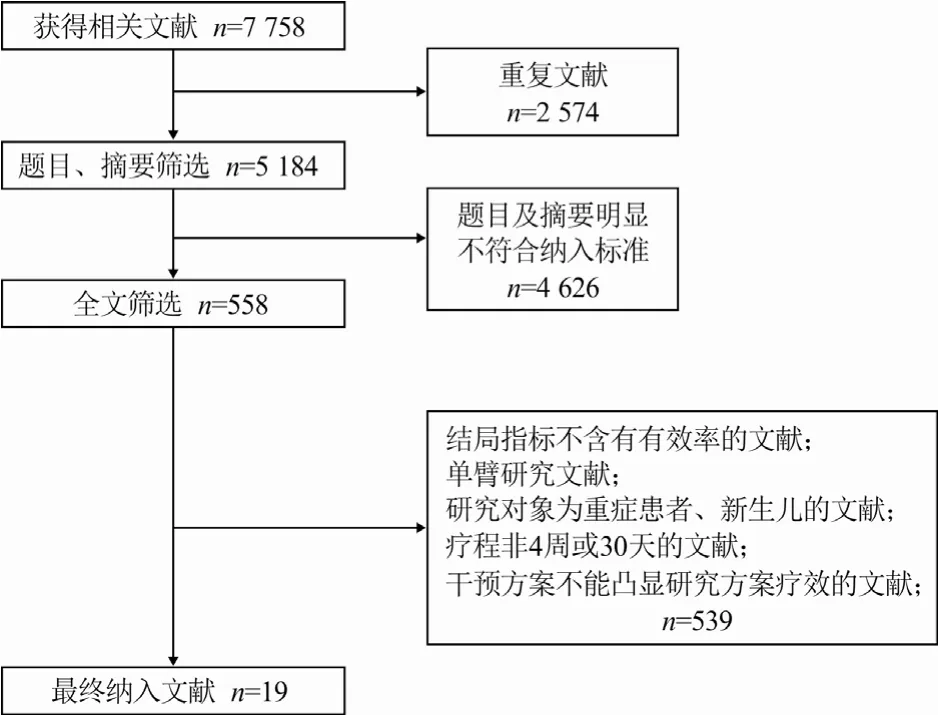

2.1 文獻檢索結果

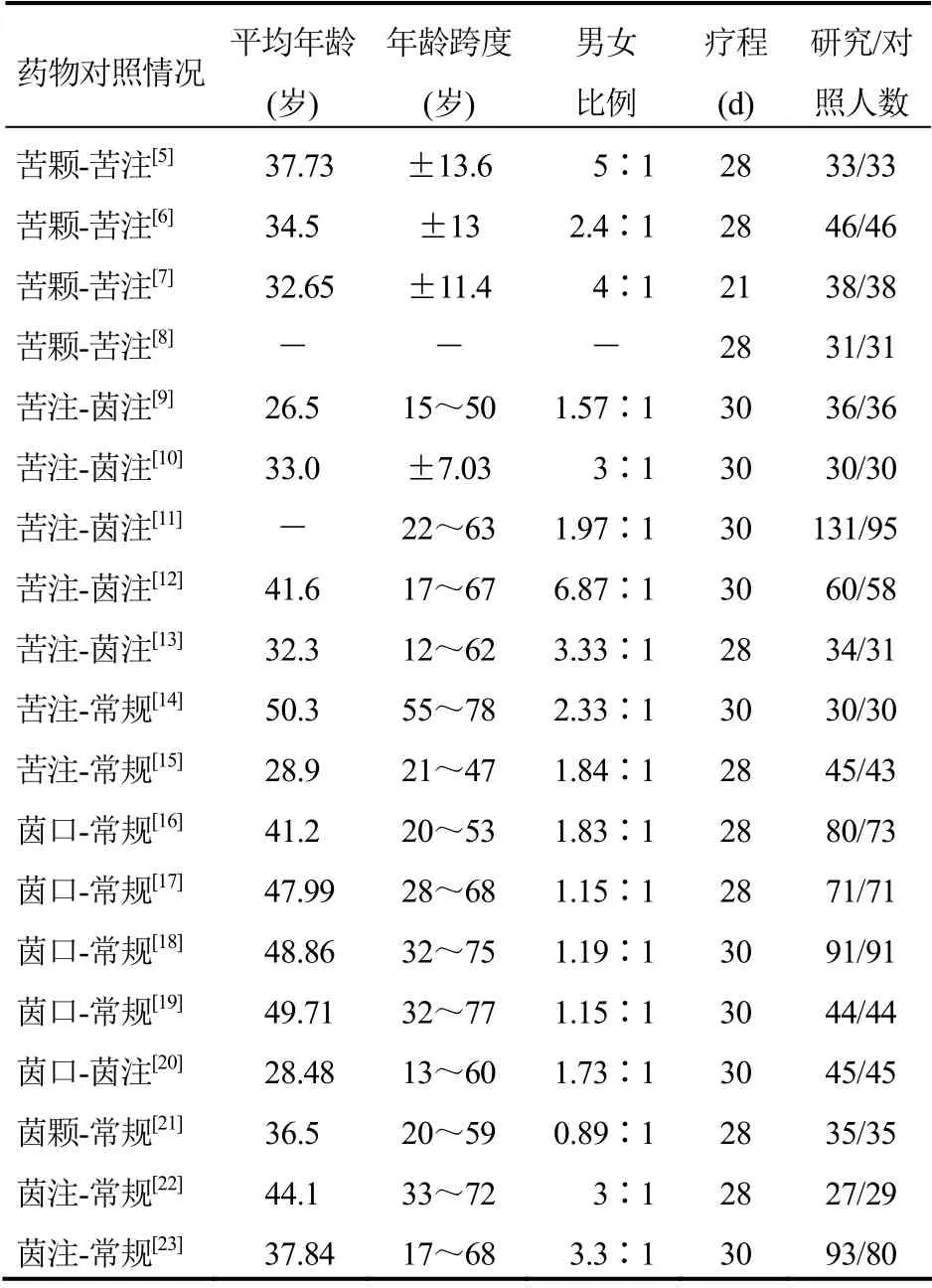

通過對3個數據庫進行系統全面檢索,共獲取相關文獻7 758篇,通過篩選,7 739篇文獻因研究目的、對象、方法與本研究納入標準不符而被排除,最終納入19篇文獻(表1、圖1)。

表1 納入文獻特征

圖1 文獻篩選流程

2.2 療效分析結果

本研究納入的19篇文獻,干預方案分別為苦黃顆粒聯合常規治療(下面簡稱苦黃顆粒)、苦黃注射液聯合常規治療(下面簡稱苦黃注射液)、茵梔黃口服液聯合常規治療(下面簡稱茵梔黃口服液)、茵梔黃顆粒聯合常規治療(下面簡稱茵梔黃顆粒)、茵梔黃注射液聯合常規治療(下面簡稱茵梔黃注射液)、常規治療。由于缺少苦黃顆粒與茵梔黃口服液、茵梔黃顆粒臨床頭對頭對照試驗研究,因此納入苦黃注射液、茵梔黃注射液、常規治療作為橋梁進行間接比較(圖2)。納入研究患者觀察時間為28 d、30 d,選擇觀察期間內患者的臨床有效率。

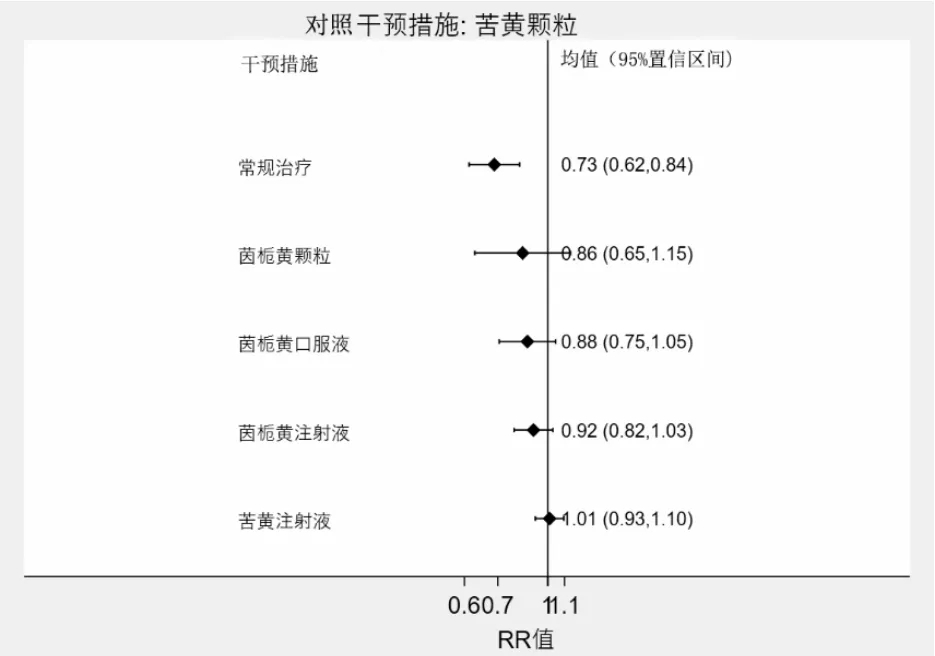

通過臨床有效率(患者癥狀緩解,實驗室檢查指標下降>50%,或中醫證候評分下降>30%)進行網狀Meta分析。通過Stata 15.1軟件,以苦黃顆粒作為對照干預措施,結果顯示苦黃顆粒與苦黃注射液(RR=1.01,95%CI:0.93~1.10)、苦黃顆粒與茵梔黃注射液(RR=0.92,95%CI:0.93~1.10)、苦黃顆粒與茵梔黃口服液(RR=0.88,95%CI:0.74~1.05)、苦黃顆粒與苦黃注射液(RR=0.86,95%CI:0.64~1.15)、苦黃顆粒與苦黃注射液(RR=0.72,95%CI:0.62~0.85)。苦黃顆粒與茵梔黃口服液、茵梔黃顆粒在臨床有效率方面存在一定差異。見圖2。

圖2 臨床有效率比較

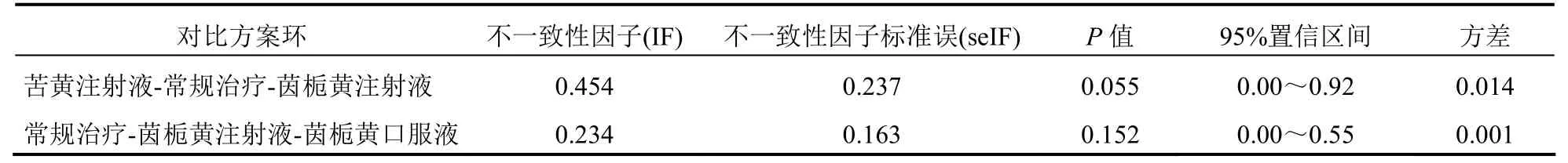

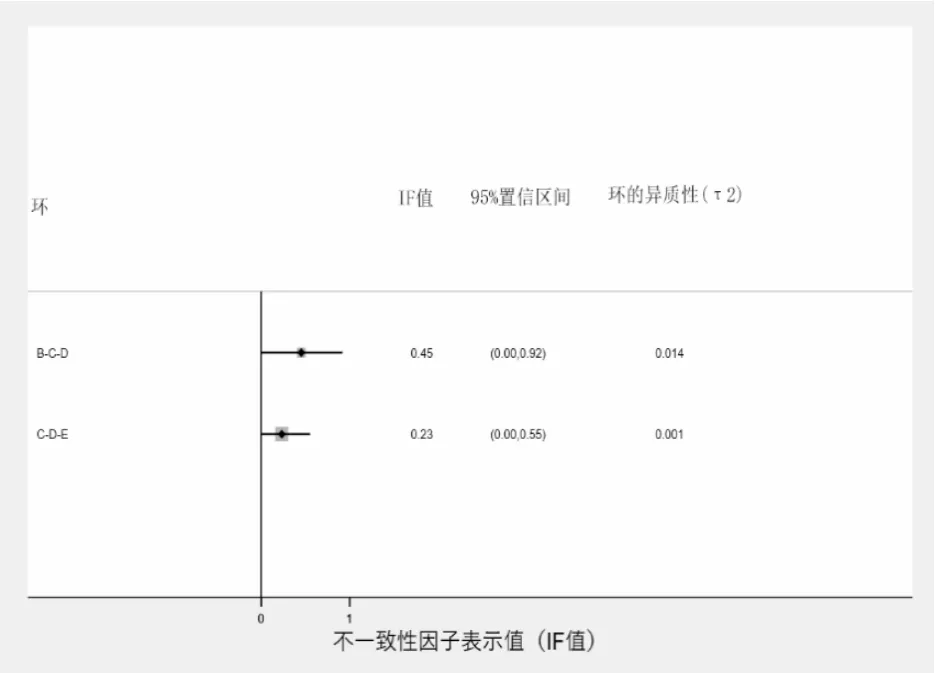

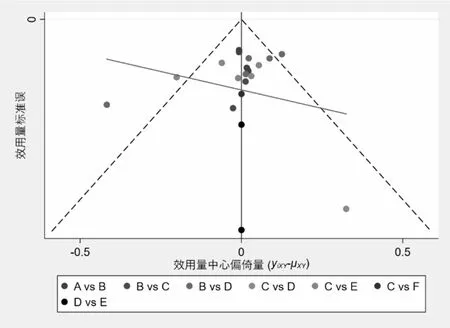

已發表的文獻中,缺乏對苦黃顆粒與茵梔黃口服液、茵梔黃顆粒的直接比較,因此無法對苦黃顆粒進行一致性檢驗,但存在苦黃注射液與茵梔黃注射液、茵梔黃口服液與茵梔黃注射液的直接比較。因此,借助Stata 15.1軟件對苦黃注射液-茵梔黃注射液-常規治療、茵梔黃口服液-茵梔黃注射液-常規治療進行一致性檢驗。結果苦黃注射液-常規治療-茵梔黃注射液的P值為0.055(>0.05),常規治療-茵梔黃注射液-茵梔黃口服液P值為0.152(>0.05),并且以不一致性因子IF=0為標準,兩種對比方案環均與之相交,以上數據均表明結果具有一致性。見表2和圖3。此外,借助Stata 15.1軟件對納入文獻進行漏斗圖分析,結果顯示文獻存在一定的發表偏倚以及小樣本效應。見圖4。

表2 不一致性檢測結果

圖3 不一致性檢測結果

圖4 漏斗圖結果

2.3 藥物經濟學評價結果

以研究人數為權重,加權計算苦黃顆粒方案的臨床有效率為92.57%;以苦黃顆粒臨床有效率為基礎值與RR值相乘分別獲得茵梔黃口服液臨床有效率為81.46%、茵梔黃顆粒臨床有效率為79.61%。同時,本研究從支付方視角出發,只考慮患者的直接醫療成本。不同治療方案的成本差異僅體現在用藥成本上。藥品日成本見表3。

表3 藥品日成本

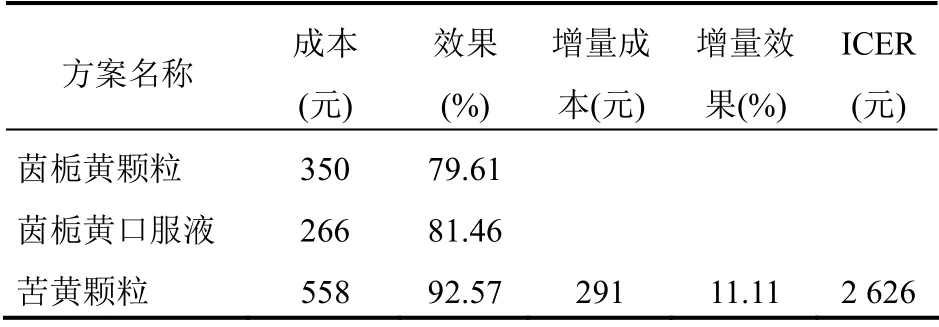

2.3.1 基礎分析結果 茵梔黃口服液對比茵梔黃顆粒療效更低、成本更高,處于絕對劣勢,因此無需計算增量成本-效果比(ICER)值討論其經濟性。采用2020年中國人均國內生產總值(GDP)作為意愿支付閾值(72 447元),苦黃顆粒對比茵梔黃口服液具有成本-效果優勢。見表4。

表4 3種研究方案成本-效果比較

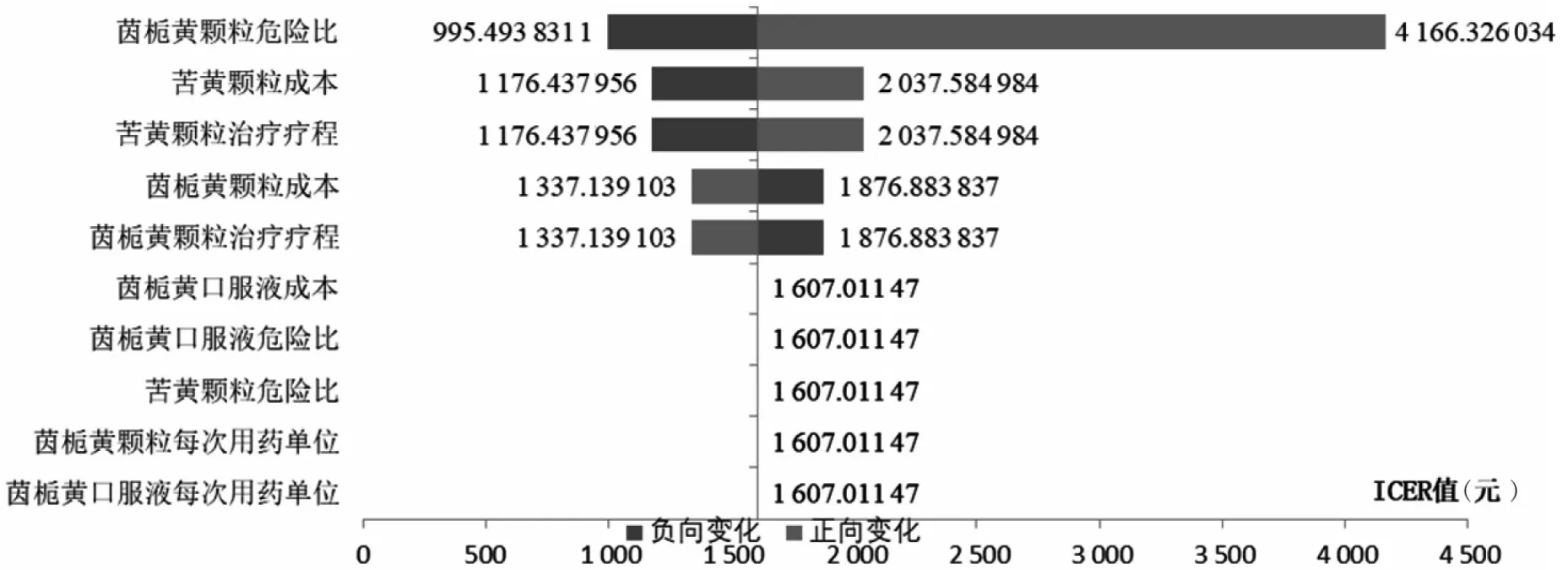

2.3.2 敏感性分析結果 單因素敏感分析中,ICER最大值為9 847元,為2020年中國人均GDP的0.14倍,苦黃顆粒治療方案依然具有經濟性,單因素敏感性分析結果表明基礎分析結果較穩定。見圖5。

圖5 單因素敏感性分析結果

概率敏感性分析結果表明,所有的ICER值都分布在閾值線下,苦黃顆粒對比茵梔黃口服液具有成本-效果優勢的概率為100%(圖6)。

圖6 概率敏感性分析結果

患者接受兩種方案概率相同時,所對應的意愿支付閾值為2 745元小于中國2020年人均GDP。因此,成本可接受度分析表明,苦黃顆粒更具有經濟性。見圖7。

圖7 成本可接受度分析

3 討論

本研究旨在評價苦黃顆粒用于黃疸型病毒性肝炎的療效和經濟性,通過網狀Meta分析和增量成本-效果分析,苦黃顆粒的療效優于茵梔黃口服液、茵梔黃顆粒,具有經濟性。

目前,我國流行的病毒性肝炎主要為乙型病毒性肝炎與丙型病毒性肝炎。根據《慢性乙型肝炎防治指南(2019年版)》[1],全球估計有2.57億例乙型肝炎病毒(HBV)感染者,其中我國所在的西太平洋地區和非洲地區占68%。目前,我國一般人群的乙型肝炎表面抗原(HBsAg)流行率為5%~6%,慢性HBV感染者約為7 000萬例,其中慢性乙型肝炎(CHB)患者為2 000萬~3 000萬例。根據《丙型肝炎防治指南(2019年版)》[2],2015年全球7 100萬人感染丙型肝炎病毒(HCV)。我國1~59歲人群丙型肝炎病毒抗體陽性率為0.43%,人群HCV感染者約560萬,如果加上高危人群和高發地區的HCV感染者,估計約1 000萬例。我國丙型病毒性肝炎患者住院費用為8 212.20元,城鎮和農村丙型病毒性肝炎患者因病就醫1次的住院費用分別占全年收入的34.52%、117.70%。2015年江蘇省居民家庭平均年消費水平為91 877.8元,而治療丙型病毒性肝炎傳統療法和新療法的單個療程價格分別為54 960元、57 810元,產生巨大的經濟負擔[2]。

由于目前病毒性肝炎現狀和研究所需數據及資料可獲得性的限制以及所檢索文獻的局限,本研究結果可能存在一定的局限性,具體如下:1)由于苦黃顆粒、茵梔黃顆粒、茵梔黃口服液沒有頭對頭的臨床研究,因此本研究將常規治療、苦黃注射液、茵梔黃注射液作為間接比較臂進行間接比較。嚴格設計隨機對照試驗的直接比較或稱為頭對頭比較的系統評價,已被公認為是評價干預措施療效的最高級別證據,而通過其他研究臂進行間接比較的結果證據可能會破壞了隨機特性,最終導致結果出現偏倚[24]。本研究使用的各治療方案效果數據來自不同的臨床試驗和研究文獻結果,難以保證本研究納入的治療方案所針對的患者人群基線可比,其研究目的、研究樣本和研究方法可能存在一定差異。2)本研究僅考慮目前治療藥物價格水平及常規變動范圍。藥品價格受政策影響較大,藥品價格的變動可能會影響研究的評價結果,本研究暫未考慮國家政策影響造成的藥品價格大幅變動,僅考慮在目前政策和市場環境下藥品價格水平以及預期可能的變動范圍,評價結果具有時限性。3)患者疾病進展后接受后續治療的成本可能與實際治療成本存在差異。病毒性肝炎治療較為復雜,個體差異性較大,相關成本難以測算。本研究結合臨床調研結果,計算主要治療方案的成本均值作為藥品的治療成本,然而,不同治療方案的患者在疾病進展后接受的后續治療可能不同,與實際治療情況存在差別,可能影響研究結果的準確性。

綜上所述,苦黃顆粒聯合常規方案治療黃疸型病毒性肝炎療效、安全性較好,與茵梔黃口服液聯合常規治療、茵梔黃顆粒聯合常規治療相比,更具成本-效果。由于納入文獻的質量欠佳,因此,上述結論仍需開展多中心、大樣本和高質量的研究進一步驗證。