關節腔內玻璃酸鈉注射治療類風濕性關節炎的療效

楊慶嬌 宋美潓

目前,患有類風濕性關節炎的人數不斷增加,其以雙側關節對稱性炎癥為主要表現[1]。該病的發生與患者免疫系統有密切聯系,然而現階段還沒有找到該病實際發生原因,具體發病機制尚不完全清楚,也沒有類風濕性關節炎的治愈方法。隨著病情的進展,若沒有得到有效治療,可能會造成關節畸形等情況,對患者日常生活造成嚴重影響。臨床將藥物作為類風濕性關節炎的主要治療措施,隨著影像學技術的不斷發展,超聲逐漸應用于多種疾病的輔助治療中[2]。然而現階段超聲引導下關節腔內藥物注射治療類風濕性關節炎的研究報道相對少見。因此本研究對類風濕性關節炎患者進行超聲引導下關節腔內藥物注射治療,旨在通過比較此治療方案與脈沖電等常規治療的效果,探究超聲引導下關節腔內藥物注射能否提高類風濕性關節炎的治療效果,以期為類風濕性關節炎的治療和臨床超聲輔助用藥提供新的思路。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選取2018年12月至2020年11月丹東市第一醫院收治的86例類風濕性關節炎患者作為研究對象,按隨機數字表法分為對照組和試驗組,各43例。對照組男25例,女18例,年齡36~74歲,平均(48.12±3.57)歲,病程4~10年,平均(7.26±1.35)年;試驗組男24例,女19例,年齡37~73歲,平均(48.25±3.24)歲,病程4~11年,平均(7.34±1.42)年。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05)。具有可比性。

納入標準:1)經X線等檢查確診,符合類風濕性關節炎診斷標準[3];2)精神認知功能正常;3)對研究流程知曉,自愿參與研究并簽署了知情同意書。排除標準:1)處于妊娠期或哺乳期;2)合并嚴重基礎疾病無法接受關節腔內注射治療;3)重要臟器器官疾病;4)對研究藥物過敏。

1.2 治療方法

對照組給予常規治療:使用全日康電腦中頻治療儀(北京金豪商貿有限公司,型號:JI8AI)為患者開展中頻脈沖電治療,20 min/次,1次/d;同時口服美洛昔康(蘇州威爾森藥業有限公司,國藥準字H20061231),7.5 mg/次,2次/d,持續治療5個月。

試驗組給予超聲引導下關節腔藥物注射治療:協助患者取下肢半屈體位,局部麻醉后,于患側關節外側進行穿刺操作,在超聲引導下抽出關節腔內積液與積血,最后將2 ml玻璃酸鈉(上海昊海生物科技股份有限公司,國藥準字H20000327)注射至關節腔內,1次/周,持續治療5個月。

1.3 觀察指標

治療前后分別用膝關節功能評分表(Lysholm)評價患者膝關節功能恢復情況,評分范圍0~100分,得分越接近100分表示患者膝關節功能恢復情況越好[4];檢測兩組患者類風濕因子、紅細胞沉降率;比較兩組患者DAS 28評分、關節腫脹數、關節壓痛數、關節晨僵時間。

療效判定標準:顯效:患者關節疼痛、腫脹等癥狀消失,膝關節Lysholm評分提高幅度在30%及以上;有效:患者關節疼痛、腫脹等癥狀有所減輕,膝關節Lysholm評分提高幅度在10%~30%;無效:患者關節疼痛、腫脹等癥狀與治療前相比無明顯改善甚至病情加重,膝關節Lysholm評分提高幅度不足10%[5]。治療有效率(%)=(顯效例數+有效例數)/總例數×100%。

1.4 統計學分析

采用SPSS 23.0統計軟件進行數據分析,計量資料以±s表示,組間比較采用t檢驗,計數資料以百分率表示,組間比較采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

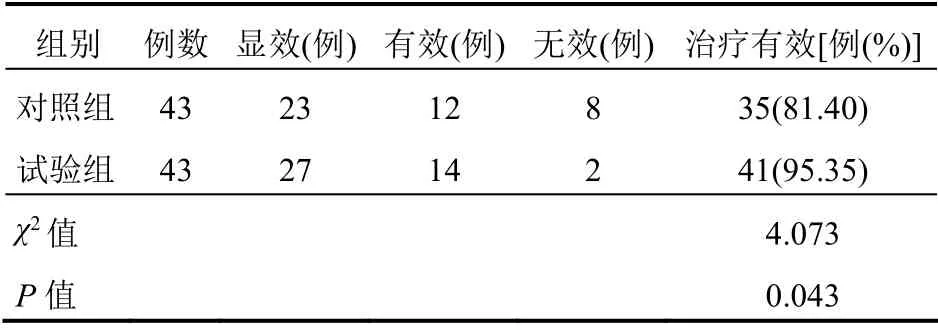

2.1 兩組治療有效率比較

試驗組治療有效率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者治療有效率比較

2.2 兩組Lysholm評分、實驗室指標比較

兩組治療前Lysholm評分和實驗室指標比較,差異無統計學意義(P>0.05);試驗組治療后Lysholm評分高于對照組,紅細胞沉降率、類風濕因子低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者Lysholm評分、實驗室指標比較(±s)

表2 兩組患者Lysholm評分、實驗室指標比較(±s)

Lysholm評分(分) 紅細胞沉降率(mm/h) 類風濕因子(U/ml)組別 例數治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組 43 54.18±10.27 79.02±6.21 47.93±5.12 34.98±5.07 167.22±16.53 59.61±4.98試驗組 43 54.16±10.29 86.17±5.08 44.89±5.14 27.52±6.01 167.04±15.63 36.58±4.67 t值 0.009 5.843 0.036 2.885 0.149 8.673 P值 0.992 0.000 0.971 0.005 0.881 0.000

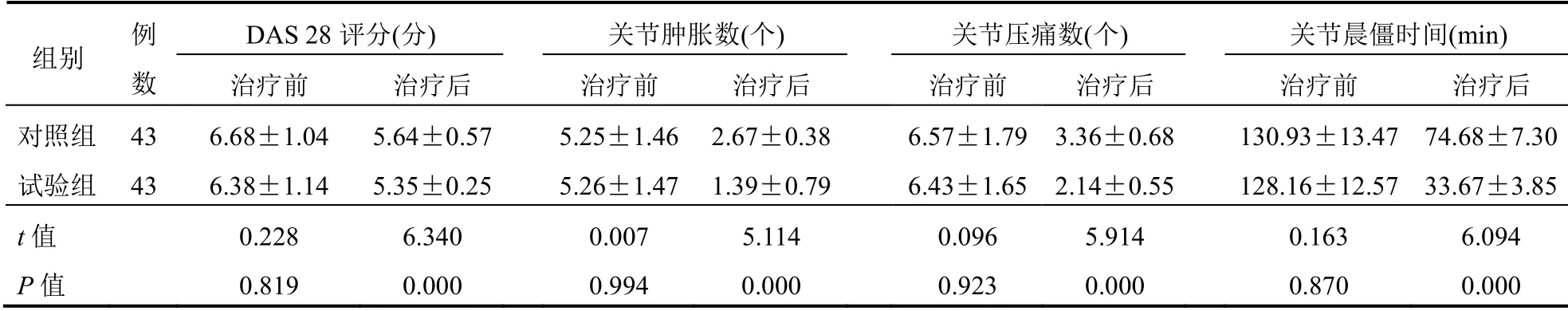

2.3 兩組關節指標比較

兩組治療前關節指標比較,差異無統計學意義(P>0.05);試驗組治療后DAS 28評分、關節腫脹數、關節壓痛數、關節晨僵時間低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者關節指標比較(±s)

表3 兩組患者關節指標比較(±s)

DAS 28評分(分) 關節腫脹數(個) 關節壓痛數(個) 關節晨僵時間(min)組別 例數 治療前 治療后治療前 治療后 治療前 治療后治療前 治療后對照組 43 6.68±1.04 5.64±0.57 5.25±1.46 2.67±0.38 6.57±1.79 3.36±0.68 130.93±13.47 74.68±7.30試驗組 43 6.38±1.14 5.35±0.25 5.26±1.47 1.39±0.79 6.43±1.65 2.14±0.55 128.16±12.57 33.67±3.85 t值 0.228 6.340 0.007 5.114 0.096 5.914 0.163 6.094 P值 0.819 0.000 0.994 0.000 0.923 0.000 0.870 0.000

3 討論

類風濕性關節炎發生原因尚不完全明確,但多認為與免疫異常有較大關聯,患者關節滑膜中的軟骨骨質中存在較多CD4+T細胞,這些細胞能和患者關節滑膜中的抗原發生免疫應答,產生炎癥因子,使得細胞出現慢性炎癥浸潤現象,患者骨質受到嚴重破壞而發病[5]。作為一種慢性病,類風濕性關節炎發生后會出現慢性炎癥反應,臨床癥狀以晨僵、疼痛、關節腫脹等為主,主要發病部位是膝關節,部分患者可能出現皮下結節和關節畸形等嚴重情況,對患者日常生活造成嚴重影響。因此臨床迫切尋求一種更加可靠的治療方式[6]。

目前,臨床主要運用非甾體抗炎藥物、腎上腺皮質激素、抗代謝藥物以及青霉胺等治療類風濕性關節炎,其能在一定程度上減輕炎癥反應,使疼痛情況得到改善,但此類藥物并無法真正恢復患者關節功能。隨著醫療和影像學技術的不斷發展,使得超聲引導下經關節腔內注射藥物療法得到了廣泛應用,在類風濕性關節炎的治療中應用該療法能減少關節活動過程中產生的摩擦,發揮保護關節的作用。注射藥物選擇玻璃酸鈉,該藥物是人體關節滑液和軟骨基質的主要組成成分,在關節腔中發揮良好的潤滑作用,可減少關節間摩擦,患者關節腔中儲存較多的玻璃酸鈉后,能在關節軟骨表面形成一個屏障,進而充分保護關節軟骨基質,避免受到炎癥的進一步破壞[7]。此外,玻璃酸鈉還能抑制白細胞的趨化,有效改善患者臨床癥狀。

本研究結果顯示,試驗組治療有效率高于對照組,試驗組治療后Lysholm評分高于對照組,紅細胞沉降率、類風濕因子低于對照組。表明超聲引導下關節腔內藥物注射治療類風濕性關節炎與常規治療相比,在改善關節功能、提升治療有效率方面的優勢明顯,治療類風濕性關節炎的效果明顯優于常規治療。分析原因可能與玻璃酸鈉起到良好的潤滑作用有關,其能保護患者軟骨基質免受炎癥侵襲,進而改善患者臨床癥狀,使治療效果得到顯著提升,減輕患者身心疼痛。且取得良好效果能緩解患者抑郁和焦慮情緒,恢復患者對疾病的治療信心,有效提高治療配合度,形成良性循環。與畢聲榮等[8]的研究結果相似,關節腔內藥物注射治療膝骨性關節炎,能夠顯著提高治療有效率,改善患者臨床癥狀,促進膝關節功能康復,且安全可靠。本研究中,試驗組治療后DAS 28評分、關節腫脹數、關節壓痛數、關節晨僵時間均低于對照組。提示超聲引導下關節腔內藥物注射治療類風濕性關節炎能明顯提高患者生命質量,所以在類風濕性關節炎的治療中被廣泛應用,獲得了諸多患者的支持與肯定,可有效緩解關節疼痛情況,促進患者關節活動功能恢復。但本研究也存在一定不足之處,如研究樣本量有限、觀察隨訪時間較短等,尚缺少類風濕性關節炎指標直接證明超聲引導下關節腔內藥物注射治療的優勢,后續仍需開展大樣本量、多中心性研究深入分析。

綜上所述,將超聲引導下關節腔內藥物注射應用于類風濕性關節炎治療中,相比常規治療效果更好,有利于提高治療有效率,改善患者膝關節功能,提高生命質量。