可愛的“小文化人”

“小文化人”風塵仆仆,步履不停,各得其樂,散發清芬。他們為村人寫春聯,教頑童習書法,守護祠堂、鄉約、城市歷史、文化遺產,辦讀書會,開圖書館,建私人博物館,以有用之身,做“無用”之事;以赤誠之心,傳承文化薪火。他們如此平凡,也會囿于柴米油鹽;但又如此脫俗,醉心詩書禮樂,理想情懷。他們身處哪里,就滋養哪里的一小片文化土壤。

大地上的“小文化人”,像一粒粒燭光,照亮方寸天地。

胡國繁:研學船山20年的求道人

研學王船山20年后,胡國繁夢見了這位明末清初的哲學家。“我夢到了船山,也夢到了他的夢。”已至知命之年的他覺得,這是一生中最好的時候。“我要暢快地學船山,講船山。”

胡國繁第一次與王船山“相遇”,是在2002年的中國(衡陽)船山文化節上。那天,廣場上聚集了近十萬人。“一眼過去望不到頭,在當年這是電視上都少見的景象。”剛畢業于湖南師范大學的他,回鄉當了語文教師,第一次見到這樣的大場面,他感到震撼。

胡國繁不明白這位衡陽老鄉為何有這么大的影響力。正好,他在文化節上獲得了一套關于王船山的論文集,決定在閑暇時讀來解悶。

他沒想到,一讀就著了迷。讀完那套論文集,他坐著大巴去縣圖書館查資料,讀完館里的書,又在網上搜集研究王船山的著作。一本《王船山先生行跡圖》,是民國時期的孤本,在舊書網上售價過萬元,他跟賣家軟磨硬泡買來,用塑料膜仔細將書包好,珍藏至今。

除了自己讀,他還帶著學生們讀。他在學校里組建船山文學社,自費出版刊物《船山文藝》,全部免費發給縣里各所學校。

為了按時出刊,他常常要從山區趕往40公里外的縣城印刷廠,校稿到晚上,沒有班車回家,他就吃2元一份的蛋炒飯,睡在10元一晚的旅館里。但胡國繁覺得很快樂:“經世致用,知行合一。我讀了船山先生的書,如不為他做些事,那就是沒讀進去。”他一干就是8年,蛋炒飯漲到5元,旅館住宿費漲到40元。一起組建文學社的同事漸漸離開,只剩他一人,雜志也就停刊了。

親戚朋友不明白這位大學生為什么不想著出人頭地,卻醉心于古代的一位哲學家。胡國繁說:“我從小就會想人往哪里去的問題,會因此苦惱,是船山先生的思想解救了我。讀船山,養性氣,是我立人之本,與生活無關。”

刊物停了幾年后,胡國繁和朋友創立了衡陽縣船山文化傳習會。他說:“本想取名研學會,但他們說,讓我一個人搞研究,他們就做做傳播工作。也對,船山思想入門難,但是用船山文化感召人不難。”

胡國繁開始發表文章,出版專著,去學校作公益講座,到北京、武漢、杭州、珠海等地參加文化活動,探索各種傳播形式。他也得到了衡陽市船山學會原會長熊考核、衡陽市湖湘文化研究會副秘書長肖培等多位專家、同道的支持。“船山先生說‘六經責我開生面’。我這是,船山責我開生面。”

他影響到了更多人。他的學生劉洋考入南華大學,在大學里辦起了文學社;高校老師劉艷平請他指導的課題《船山文化外譯研究》,獲得了湖南省教育科學研究優秀成果獎;德國學者何乏筆特意來找他交流。

胡國繁指導建立的研學基地就建在船山故居旁,每年要接待一兩萬名學生。學生們著古時書生裝束,行躬身禮,學船山學說。“船山先生的‘天下中國觀’與‘人類命運共同體’有不謀而合之處,我希望研學船山的孩子們,視野能更寬闊一些。”胡國繁說。

“吾生有事,吾道不孤。船山文化,代代相傳。”王船山離開300多年后,研究、傳播船山文化的人仍在傳薪繼火。(唐嘉洋)

小城里的書畫人

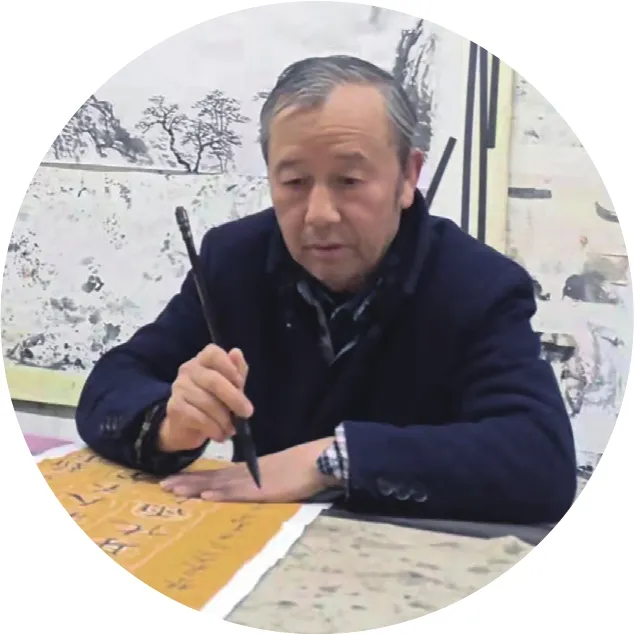

和其他退休老人的生活相似,張奇云每天一起床就忙著準備早餐、送孫女上學。完成這些事后,另一種生活便從那個叫秋楓書畫院的地方開始了。

小城華容位于湖南北陲,張奇云在這里生活了大半輩子。走在路上,常有人向他問好,尊敬地叫一聲“張老師”。67歲的張奇云是小城里頗有聲望的書法家,退休后他希望自己仍能“像秋天的楓葉一樣火熱”,便和幾位友人一起創辦了秋楓書畫院。每天早上8點,十余位志趣相投的老友聚在這間簡陋的小屋里,寫字畫畫,互相切磋,快到中午時才散去,和尋常大爺一樣買菜回家做飯。

在老家鳳形村,張奇云亦是小有名氣的“文化人”,他前腳邁進屋,求字的人后腳便跟進了門。張奇云樂于寫字,更樂于和大家聊寫字。他氣質儒雅,“出口成章”,很受村民敬重。好幾位村民受他影響,每周四騎著摩托車去縣城的老年大學上書法課。

張奇云曾在華容當中學老師。三四十年后,當年的學生還記得他漂亮的板書,很多學生因他迷上書法,時常“較量”誰的字更好。他的一位學生已在省城當了大領導,每次回鄉,還是到這小小的秋楓書畫院來,一起談書論畫,揮毫潑墨。有得意之作時,學生笑問:“如何?”張奇云頷首:“青出于藍。”這個學生說,退休后要在自家院里辦個書法班,義務教社區的孩子寫字。“這就是情懷。”張奇云的笑紋里滿是欣慰,“書法需要傳承,傳統文化需要傳承,這些事情得有人去做。”

張奇云現在還在帶學生——一群四五十歲的或是年齡與他相仿的大齡學生。這些大齡學生通常是看到他的書法作品后,輾轉找來拜師的。他們每隔幾日便寫一幅字,再拍照發給他,請他點評。張奇云的回復總是很細致,也常揮筆示范。“書法的世界很美妙,能讓更多人愛上書法,很有成就感。”

秋楓書畫院這群人都是熱心腸。他們去特教學校教孩子們寫字畫畫,為小店鋪寫招牌,為社區和村里寫春聯,分文不取,樂在其中。有次,他們去特教學校教學,一個患有先天性耳聾的10歲女孩表現出對繪畫的熱情,畫家劉文科看在眼里:“只要你想學,我隨時教你。”此后,女孩常來書畫院。劉文科不厭其煩地一遍遍示范,教她梅蘭竹菊的畫法。

劉文科是張奇云的同鄉,自幼喜歡畫畫,他筆下的花草蟲鳥、豬狗牛羊栩栩如生,村里的孩子常跟他討畫貼在自家墻上。劉文科還自己琢磨木版年畫,盡管連專業刻刀都沒有,但他的作品兼具南方年畫的雅致和北方年畫的粗獷,令人贊嘆。

鄉村人對文化有一種樸素的敬意。劉文科不擅農事,一心學畫,鄉鄰不覺得他“不務正業”,反而格外愛憐這個有靈氣的少年。一些鄉親現今還保存著他當年贈送的年畫。前幾年,鄰居家的孩子小華考上了中央美術學院,劉文科打心眼里高興,因為他就是那個讓小華喜歡上美術的啟蒙老師。

劉文科和張奇云有一位共同的啟蒙老師:劉傳貴。這位年近90歲的老人曾任華容縣政協主席,一生醉心詩詞書畫。當年,劉傳貴在鄉鎮辦文化培訓班,以一手瀟灑的毛筆字吸引了眾多年輕人練字,張奇云是其中最出色的一個。惜才的劉傳貴悉心教導張奇云,經常讓他來自己辦公室練字。偶然發現劉文科的美術天賦后,劉傳貴為他爭取到進修機會,并為家庭貧寒的劉文科解決了學費。

如今,天氣好的時候,張奇云和劉文科還會開著老人代步車,將劉傳貴接到秋楓書畫社。老人的耳朵有些聽不清了,但手不抖不顫,筆力依然遒勁。(王雅娜)

閱讀推廣人老郭:閱讀是一件很普通的事

“讓對方知道你是什么樣的人,想過什么樣的生活。”25歲女生“小熱血”告訴觀眾,相親之前要明確需求。“快速開始,霹靂手段,菩薩心腸。”男生“大白鵝”在臺上講述相親心得。

一個平常的周六下午,一場以相親為主題的“公開演說實驗室”活動正在株洲大漢閱界書店進行。“我希望自己的觀點被更多人聽到。”為了參加活動,“大白鵝”乘坐早上6點的高鐵從外地趕到株洲。

“公開演說實驗室”的發起者是有鄰書社,一個通過微信群聯系的公益組織。來自五湖四海的書友們以網名相稱,群里每天會發布“今日話題”。“為什么很多職場人反感團建?”“今天我們還讀三毛嗎?”話題總能引發書友們的興趣,一波又一波消息刷屏,從未冷場。

有鄰書社的群主老郭,全名郭思哲,30歲出頭,白凈清瘦,氣質溫文。很多人在他的鼓勵下走上舞臺,從難掩拘謹到侃侃而談,一點點發生蛻變。每次活動的大合照中,都能看到老郭舒朗的笑容。

談到和閱讀的緣分,老郭直言:“是為了蹭新華書店的免費空調。”還是初中生的他,帶上一瓶水和兩個饅頭,在新華書店一待就是一整天。大學畢業后,老郭常去市圖書館看書,慢慢萌生了做閱讀推廣的想法。“株洲雖然不大,但肯定有愛讀書、愛分享的人。”

從十幾個人到接近500人,有鄰書社的發展證實了老郭的想法,愛閱讀、愛分享的朋友也找到了大本營。“大家可以自由發聲。”“大白鵝”說,這是有鄰書社最吸引他的地方。“我想做的是‘去權威化’,每個人都能平等發聲。”老郭竭力守護著有鄰書社的獨立與純粹。

除了“公開演說實驗室”,書社還有“周四默讀夜”“不是奇葩也要說”等活動。默讀活動通常有十幾人參加,老郭選的大多是通俗讀本,他想讓閱讀沒有門檻,人人都能參與。

50歲的文阿姨感慨頗深。文阿姨是高中學歷,以前不愛看書的她,現在常跟女兒交流閱讀感受。女兒高三時學業壓力很大,她想幫女兒緩解情緒,卻不知該怎么辦。一次受朋友邀請,她參加了默讀活動。“剛開始我根本看不進去,一個小時里有半個小時在打盹。”但文阿姨堅持了下來,“我獲得了內心的平靜。尤其是讀《在峽江的轉彎處:陳行甲人生筆記》時,我感受到一種力量,感覺生活中的困難都不算什么了。”文阿姨說,老郭和有鄰書社讓她這個普通中年婦女走進了一個從未想過的新世界。

在攝影師韋姐心里,老郭是個有大愛的人。“沒有老郭這個靈魂人物,書社的活動辦不下去。”維護書社秩序、發布每日話題、布置活動場地、擔任現場主持,老郭身兼數職,親力親為。“他總是站在幕后,把舞臺留給大家。”“大白鵝”眼里滿含敬意。

“書社有很多在株洲打拼的異鄉人,他們在這里找到了歸屬感。”韋姐在株洲有一家文化公司,她義務做了30多場書社活動的攝影和直播工作。她說,人總要有一兩個愛好,真的熱愛不會計較得失。

“閱讀本就是一件很普通的事。做公益不代表有多了不起,我只是一個有缺點、有私心的普通人。”老郭的“私心”很簡單,找到更多志同道合的朋友,一起做喜歡的事,閱讀、演說、辯論,什么都可以。

“如果有喜歡閱讀的朋友看到我們的活動,也可以在家鄉辦一個有鄰書社。我覺得這就是最大的意義。”談及書社的未來,老郭眼神堅定,“堅持下去。”

總有人正年輕,總有人在堅持。(李玲)

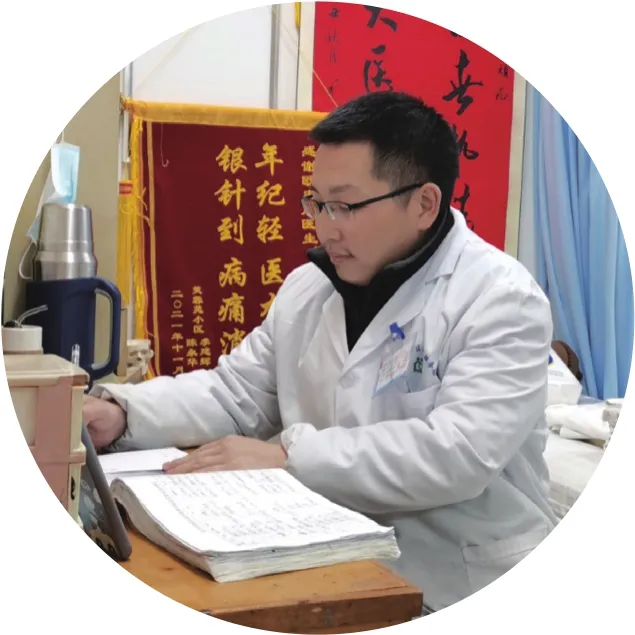

歐忠成:在基層守護中醫文化的生命力

銀針扎入頭部多個穴位,接近黑色的血液從被針刺破的太陽穴汩汩流出……緊張的治療中,歐忠成平日溫和舒展的眉眼,此刻透著嚴肅。對這位1989年出生的年輕中醫師來說,這是個心緒難寧的夜晚,但已在病床上狂躁抽動數日的楊奶奶,卻迎來了難得的平和。80多歲的她因蛛網膜下腔出血陷入病危狀態,在歐忠成的治療下,她恢復了意識和行動能力。

回憶起這樁3年前的舊事,當時的重重風險、百般糾結,都化為了談笑時的云淡風輕。爺爺是鄉村醫生,堂哥是中醫師,歐忠成受他們影響,以中醫為學為業。如今,他已在長沙市一家社區衛生服務站工作了6年多。他的診室不大,擠擠挨挨地放著幾張病床,墻上則掛滿了錦旗。

旁人看他治療只覺神奇,仿佛一次針灸、幾服湯藥就能讓疑難雜癥迎刃而解,病危之人枯木逢春。但其實,望聞問切的診法、古籍中的醫理知識一直在他的手上心里遍遍游走。

“中醫并不只是喝藥、扎針。”在歐忠成看來,“中醫是廣博的學問,是包含著哲學與‘人學’的文化。”具有哲理思辨的整體觀、重情仁愛的儒家思想和順應自然的道家理念,都會在中醫治療中顯現。

有位短跑運動員常感膝關節疼痛,已影響到了運動生涯。歐忠成根據“陰病治陽,陽病治陰”的平衡理念和預示性推拿作出研判,為患者靠近腹股溝的內收肌群進行針灸,消除了病痛。痛在膝部,卻醫在大腿內側?病人稱奇。歐忠成的鏡片后藏著一雙笑眼,稱自己是“在忐忑中投石問路”。創造“神奇”所需的智與勇,興許唯有醫者自知。

歐忠成的從業生涯不乏“傳奇故事”,但在這間臨街的診室里,他更多是在為患者們開出充滿生活氣息和人間溫度的“藥方”。腰肩疼痛、感冒傷風、身體調養……“幫助患者安全、便捷、實惠地解決一些常見疾病,是社區醫療的職責,這與中醫秉持的救治理念也是相契合的。”歐忠成說。

忙碌時,歐忠成一天要接診幾十位患者,但再忙他也不忘向年長病人耐心講解醫治原理,叮囑年輕患者“飲食有節,起居有常,不妄作勞”。下了班,他還要花費很多時間回復患者發來的信息。“人們有時說‘情志所傷’,中醫非常注重對情緒的關懷,要全心全意傾聽和給予安慰,內外兼施助人疏通‘淤堵’。”在歐忠成看來,中醫文化不僅飽含“中國人代代相傳的智慧”,還充滿“人情味”,這是中醫能流傳千年的原因,也是他堅守此業的原因。

如今,很多患者慕名來找他,也有大醫院想高薪聘請他。但他沒動過離開社區衛生服務站的念頭:“中醫文化在基層更能彰顯生命力。”

歐忠成偶爾會回想20歲出頭時在一家鄉鎮醫院度過的兩年時光,那時,他心中的熱情就像一顆隨時準備萌發的種子。

如果有患者找他做針灸治療,他會欣喜好半天;聽到患者要用他開的方子,“高興地連藥都替人煎好再送去”。還被叫作“小歐”的他,成了醫院副院長口中“近30年來見到的最受鄉親喜愛和尊重的年輕醫生”。

之后近10年的行醫經歷,更是讓歐忠成感受到,潛心治病救人,是最好的傳播中醫文化的方式。“再好的技術也是社會的。讓更多有需求的人獲得更好的治療、領會中醫文化的精妙,就是我期望做到的。”(王可欣)

劉石林:一生一世一屈原

汨羅人大都知道,有位老爺子在屈子祠住了40多年。每逢端午,紅衣白發的他都會為“祭龍舟”中的優勝船隊隊員戴上紅綢,并唱念祝福的話語。赤膊的健兒們看到他,都忍不住贊一聲“老爺子好精神”。

他就是劉石林,汨羅市屈原紀念館原館長,大半輩子都守護著屈子祠。許多汨羅人說,小時候到屈子祠參觀,就是他做講解員,如今帶著自己孩子去,還能見到他在園區里散步。他身形傴僂,行路緩慢,大多時候只是靜靜看著湖水草木、紅墻綠瓦,但如果跟人聊起屈原,那他可一時半會停不下來。

談起屈原時,他總是微笑,露出零星的牙齒,眼角紋層層疊疊。讓人不禁想象,如果屈原安享天年,怕也是這般模樣。他說:“司馬遷寫屈原是‘顏色憔悴,形容枯槁’,這不對,屈老夫子以香草為伴,問九天之變,是活潑的、可愛的、有生命力的。”

“每逢端午,家家戶戶都會祭奠屈老夫子,大家反復唱著高亢激昂招魂曲,直到夜晚風疾。”這是許多老一輩汨羅人的共同記憶。“屈老夫子誒,回哦。”這一聲悠長的呼喚,出自80歲老者時,有些沙啞,更顯滄桑。“這句唱詞,在我的一生中刻下了不可磨滅的印記。”

“知道人生為何,實在是一種幸運。我本是一個農民,在自己的一畝三分地上勞作生活,文革結束后,生產隊居然選我來主持修繕屈子祠。”當時的屈子祠經歷劫難,僅剩斷壁殘垣,門框也被人拆回家當作薪柴。劉石林一家一戶走訪討要那些遺失物,每收回一點,就高興一天。現在走在屈子祠里,他都能認出哪一處浮雕是救回來的,哪一處是新造的。

修祠的生活枯燥無聊,水、電、路不通,只有一位同鄉的農民有時上山來與他聊天。每到夜里,他就點起煤油燈,拿出一本《楚辭選》,順著豎排的文字“風兮”“雨兮”地讀。“也讀不懂,困意濃濃,突然聽到鐘聲,一下子清醒了。”他說,“可是屈子祠并沒有鐘,這是屈原的聲音。”

書讀百遍,其義自見。劉石林背下了屈原的25篇詩文,研讀大量文獻,走遍湘山楚水,整理了許多民俗文化,出版了屈學研究專著《田野的芬芳》。2021年,中國屈原學會舉辦了“劉石林先生屈學研究40周年座談會”,以紀念和肯定他的學術成就。這讓他受寵若驚:“我只是一個讀了三個月高中的農民,也沒出過驚天動地的著作,只是一直陪在屈原身邊。”

舉辦者讓他邀請嘉賓,沒想到他邀請了一位農民,就是修祠時與他相伴的那一位。他說:“他不是學者,但和我一樣喜歡屈原,現在還經常和我談屈原。”

劉石林參加了18次中國屈原學會年會,也去過許多地方。令他印象最深的是一次福建省漳浦縣佛曇鎮之旅。“那兒有個屈原島,到了端午,鎮民們就劃船上島,祭祀屈原。”他憶起游歷時所見的盛景,“鞭炮紙屑怕有尺把厚,腳踩上去感覺軟綿綿的。”

“當時覺得奇怪,那里不是屈原投江處,也不是屈原到過的地方。后來我想明白了,屈原的精神感染人。‘長太息以掩涕兮,哀民生之多艱’,這是任何時代都能吟誦的。”

前幾年,汨羅市政府圍繞屈子祠興建了文化園,不時有教授來此講課,還有學生上臺吟誦《離騷》,這讓他很欣慰。“今年是屈子投江2300年,汨羅的端午會更熱鬧。”劉石林說自己年紀大了,唯有屈原記得清楚,講得清楚,談起此生最高興的事,他說:“1980年,歷經2年修繕的屈子祠終于完工了,當時有好多人過來看他,五湖四海的都有,我真的好高興。”

真好,那已經是40多年前的事了。(唐嘉洋)

鄧明:替人們記著這片土地的故事

穿著白色系扣短袖和灰色“的確良”褲子,鄧明興沖沖走在蘭州街頭。這一身在上世紀七八十年代相當時髦的打扮,如今已被看作是“老干部風格”。鄧明還要搭配一頂地道農民收稻谷時戴的草帽,遮陽;天冷時則換上一頂款式差不多的黑呢帽,防寒。

鄧明穿著這一身出現在氣氛嚴肅的史學專家會議上,顯得格格不入。熱了,他還會拿起草帽扇風。不相識的人或會嘀咕,但等他開口講話,聽的人又驚嘆不已。城市的邊邊角角,甚至早已被拆掉的地方,他都能說出那兒50年前發生的故事。

這就是鄧明,一位行走了一輩子的田野文化調查學者。他年輕一些的時候,熱衷于在街上“游蕩”,街面上的一點點動靜都逃不過他的眼睛,人們管他叫“蘭州通”。等他年齡漸長,同齡的人逐漸退休,都過起悠哉游哉的閑適日子,他依舊踱步于蘭州街頭,不過這時的他已被叫做“史志專家”了。

他身上有著鮮明的“蘭州烙印”,前后鼻音永遠分不清楚,說娃娃們好看是“憨敦敦滴”,說螞蟻爬過人的胳膊是“酥魯魯滴”,這些發音古樸有力,又帶著些執拗的氣性。他在圖書館作講座時,臺下的聽眾們樂得前仰后合,他也不甚在意:“文化是會進化的,年輕人不喜歡這些,但總需要有人記得這些發音。”

人們在書上看到什么、想到什么,有了疑惑常常向他詢問。“春分時有什么風俗?”“以前的人們怎么過二月二龍抬頭?”“新中國成立前,蘭州的黃河是什么樣兒?”他在陽光下細細抖落這些問題的答案,好像那些事就發生在昨天一樣。聽的人震驚于他驚人的記憶力,他卻習以為常。

有人在《明信片清末中國》一書中,看到一組蘭州五輪水車的照片,巨大的水車立在黃河邊,轉動時掀起巨浪。這樣的畫面,如今的人已難以想象,那位讀者輾轉聯系上鄧明,詢問此事。

鄧明看了看照片就說,他小時候在黃河上坐羊皮筏子的時候看到過這樣的水車,蘭州人叫它“五輛車”。此地原本有10架水車,后來被水沖走了5架,照片上的水車還有修補過的痕跡。

這種細細碎碎的往事,他參與過、考證過。他的腦子里仿佛有一家史料雜貨鋪,過往的故事就是陳列在架子上的貨物。

20世紀40年代,為了宣傳敦煌與籌措經費,常書鴻和女兒常沙娜在蘭州舉辦了畫展,后來他們的回憶文章中都說,展覽地點在蘭州雙城門。但鄧明隱約覺得不對。2020年,甘肅省檔案館主編的《蘭州老圖照識讀》出版時,作為編輯的鄧明對皋蘭門(蘭州另一座城門)的照片進行了考證,發現城樓上掛有“常書鴻父女畫展”條幅,他確定,這才是畫展的舉辦地。

一張黑白老照片,引出了一個覆著黃沙的故事。對鄧明而言,這樣的故事他如數家珍:“我是黃河邊長大的,我替大家記著這些事兒呢!”(張子藝)

尹冬香:灘頭年畫“追夢人”

晨霧還未散盡,尹冬香搓搓凍得通紅的手,給2022年生肖年畫《虎迎富貴》點睛。這是制作年畫最關鍵的一環,完成后,年畫被移至曬架晾曬,等做完裝裱就可以亮相市場了。

這是尹冬香返鄉傳承灘頭年畫的第七年,47歲的她是灘頭年畫省級非遺傳承人。在灘頭鎮南長安街那個古色古香的房子里,她一步步實現關于灘頭年畫的夢。

尹冬香的“福美祥”年畫作坊,原本是“大生昌”年畫作坊的舊式房屋,600多平方米的木結構建筑,有一百多年歷史。灘頭年畫最輝煌的時候,這里曾匯集四海商客,而今這里稍顯蕭條,就連形成于唐朝的灘頭木版年畫也成為湖南唯一的手工木版水印年畫,屬國家級非物質文化遺產。

尹冬香8歲時跟著父母在灘頭鎮的香粉紙廠學做香粉紙,16歲時,她進入高臘梅年畫作坊做幫工,學習灘頭木版年畫印制技藝。幾年時間,她便掌握了灘頭木版年畫印制的全套技藝,她的年畫作品也得到了國家級非遺項目傳承人鐘海仙、高臘梅夫婦的認可。然而,就在她學成時,年畫市場也開始蕭條了。

年畫印刷數量日漸減少,和大多數年畫藝人一樣,尹冬香只能外出打工。之后,老藝人們先后離世,灘頭年畫面臨失傳的窘境。2015年,尹冬香聽聞這些消息,毅然返鄉,在隆回縣非物質文化遺產保護中心等有關部門的支持下,創建了集年畫展示、銷售、制作于一體的“福美祥”作坊。次年,她又進入上海大學美術學院深造,進一步學習年畫構圖、配色、印刷等知識。2017年,尹冬香榮獲“新生代工匠之星”稱號。

每次有人來作坊參觀,她并不急著領大家欣賞畫作,而是先在偏房講述灘頭年畫傳承的不易。她穿梭在大鍋和小桶之間,展示一張土紙如何變成一張年畫。

“灘頭年畫離不開灘頭。”尹冬香在桌上擺出一整套年畫制作工具,她說,小到竹片,大到雕版,都帶著本土氣息。從選紙、土紙處理、刷底,到刻版、印刷、手繪等,20多道工序里用到的原料和手藝也都是“最本土的”。在年畫的套版印制中,顏色往往按照黃、綠、藍、朱紅、品紅、煤黑等順序上色,色塊和線條重疊交錯,給人很強的視覺沖擊。用到的顏料都由她每年中秋節前后上山采摘著色植物,用當地的白膠泥調制。在她的作坊里,就連那支最關鍵的“點睛之筆”,也是她去山上找尋植物,花了幾個小時做成的。

尹冬香除了傳承灘頭年畫技藝,還在原有的灘頭年畫題材與款式的基礎上大膽創新。她設計完善與印制了《福》《祿》《壽》《喜》《財》完整版年畫,并逐年設計與印制灘頭木版生肖年畫系列作品。

2018年,灘頭木版年畫創新發展中心在“福美祥”作坊成立,由尹冬香負責經營與管理。尹冬香在這里創新推出了年畫中國結、年畫燈籠、年畫掛歷等系列產品。同時,她還建立了灘頭年畫體驗場所,人們可以在作坊了解灘頭年畫知識,體驗制作過程。這些年,她的年畫作坊里,隨時都有前來觀摩、研學的團隊,其中還有高校師生及專家團隊。灘頭年畫的魅力又被人看到了。

如今,她大學畢業的女兒也回到家鄉跟她一起傳承灘頭年畫。灘頭年畫在最輝煌時有60多個品種,后因種種原因被毀壞,尹冬香現在花了幾十萬元復刻了20多套版,她希望將來能恢復到40多套版。(伍婷婷)