出版家鐘叔河:與書相伴最幸福

● 段雨

盡管本性“不愛熱鬧,怕出名”,只有“小智小慧”,但他的光芒難掩。踏入出版界時,他沒有想過,有朝一日,自己的名字,會被鐫刻在中國出版史上。

2021年底,鐘叔河在病房度過了自己的90歲生日,對著來探望他的年輕人,他不斷叮囑“要多讀書”。窗臺上,放著他寫過的書、編過的書。盡管已至鮐背之年,但他只要談起圣賢經典、文化教育,便滔滔不絕。

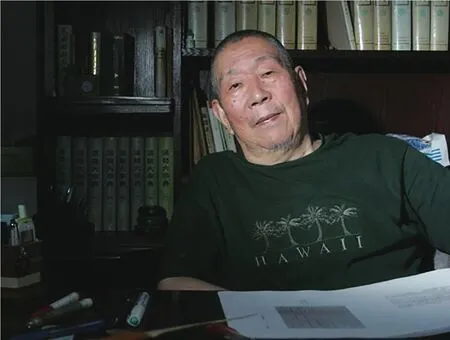

▲ 1997年10月18日,長沙,出版家鐘叔河

“飯要吃,書也要讀!”

1931年,鐘叔河出生于湖南平江一個知識分子家庭。父親鐘昌言是梁啟超的“不出名弟子”,有著像蔡鍔、楊樹達這樣赫赫有名的同學,鐘昌言感覺自己“相形見絀”,于是把希望寄托在兒子鐘叔河身上。“你要多讀點書,不能像我一樣毫無成就。”

在督促聲中,鐘叔河一頭扎進了父親的書房,5歲之前,就認識不少字了。

1937年,抗日戰爭全面爆發,鐘叔河跟著母親回老家避難。那時,他沒什么同齡玩伴,讀書幾乎成了生活的全部。《史記》《左傳》等“看不懂的書”也被他拿來看,時常沉醉其中。有次,母親叫他去買油豆腐,他提著兩串草繩系著的油豆腐,一邊走路一邊看書,走到一半,突然想起忘了拿找回的錢,急出一身汗。

戰爭仍在繼續,鐘叔河11歲時進了鄉下的學校。在那時讀過的文章中,除了曾國藩寫的《討粵匪檄》,他尤其喜歡周作人的文章,讀著《故鄉的野菜》和《金魚》等作品,那質樸又自如的行文,令他回味無窮。

除了散文,小說也是他的心頭好。晚上,他在茶油燈下讀《聊齋志異》,母親在旁邊做針線活。兩個人的影子投在墻壁上,一陣風吹來,燈焰在動,影子也在動,再聯系書中的奇異故事,他產生了無限想象。讀書帶來思考,十多歲的少年用文言寫了一本讀書筆記《蛛窗述聞》,他寫道:“予喜聞奇怪之事,而樂其荒誕不經……”那時的他并未料到,他的人生也會歷經“荒誕”。

抗戰勝利后,鐘叔河到長沙念書。那時,新出的書報如雨后春筍般涌現,他如饑似渴地讀著,并開始嘗試在報紙上發表文章。18歲時,他因出眾的文筆成為《新湖南報》的一名記者。在報社,他最大的收獲是“結識了幾個好朋友”,其中,他非常欣賞“發稿最多”的女記者朱純。23歲那年,他和朱純結為愛侶。

夫妻倆志同道合,女兒們陸續出生,然而好景不長,1957年,鐘叔河被打成“右派”,朱純受到牽連,也失業了。為了生計,他們一個拉板車,一個糊紙盒,溫飽都沒辦法解決時,鐘叔河仍然不忘對朱純說:“飯要吃,書也要讀!”

從“狹尺之窄”到“走向世界”

1970年,鐘叔河被發配到茶陵洣江勞改。勞動之余,鐘叔河讀了“二十四史”和《資治通鑒》,以及一些商務印書館出版的漢譯名著,他的興趣漸漸集中于近代思想史方面。

對他來說,只要有書讀,就無所畏懼。更令他感到幸運的是,單純樂觀的妻子朱純,一直與他互慰互勉。幾年間,她不僅一個人撫養幾個女兒,還替鐘叔河照顧母親。

1979年,鐘叔河回城,進入湖南人民出版社做了一名編輯。這年,他已48歲。“學識和思想被壓抑了太久,需要一個爆發。”曾經讀過的晚清時期中國人游歷西方的事跡給了他靈感,他希望出版一套“中國人看西方叢書”。然而,其他人質疑他的想法:“重印這些舊書有多大意思呢?實在要印,也不要一下就印那么多種……”

鐘叔河說:“這些書拆開來一本一本地看,有些并不怎么精彩,但如果把這些晚清出國筆記盡可能完全收羅、整理成叢書,就有獨特的價值了。”什么樣的價值呢?鐘叔河有他的理念:“中國的問題,不是哪一個人受不受屈,受的待遇公正不公正的問題,歸根結底是一個要不要走向世界、能不能走向世界的問題。”

選題確定后,他開始跑各地圖書館、舊書攤,四處搜集當時中國人走向世界的實錄。那時圖書館的管理方式落后,在放索引卡的卡片柜里翻得暈頭轉向卻一無所獲是常有的事。搜集晚清駐外使官張德彝的八部《航海述奇》時,鐘叔河和同事在北京圖書館尋找兩周未果。正沮喪時,一位老同志給他們提供了線索,并帶他們來到北京圖書館古籍部所在地柏林寺。大量珍貴稿本就在眼前,鐘叔河如獲至寶,疲憊一掃而光。

從編輯加工到抄稿、校對,鐘叔河親力親為。為了方便讀者閱讀,他還為每本書寫了上萬字的緒論,介紹作者的出國原因、著書背景。1980年,叢書的第一冊,清代人李圭所著的《環游地球新錄》被擺在了新華書店的書架上。

叢書第一輯推出后,在文化界、出版界引起轟動,“走向世界叢書”被稱為“出版界的巨大業績”。鐘叔河則被作家蕭乾稱為“出版湘軍”的“長沙四騎士之首”。

此后,鐘叔河又提出要出版曾國藩大全集。他十幾歲時就讀過《曾國藩家書》,非常佩服其超凡能力和深邃思想。但在當時,曾國藩是“敏感人物”,鐘叔河力排眾議:“研究中國傳統社會的瓦解,一定要看曾國藩的著作,不能對任何人作出全盤肯定或否定的評價。”

事實證明,他是有遠見的。《曾國藩全集》出版后,很多媒體稱這次出版是“爆炸了一個文化上的原子彈”。

1984年,鐘叔河調入岳麓書社任總編輯,他又大刀闊斧,頂著壓力出版了一系列周作人的書。“出版人有職責,不能讓文化留下空白,讀書應無禁區。”精深的思想,非凡的勇氣,讓他揮出中國出版界“開新風”的大手筆。

一生的快樂都在書里

1989年,鐘叔河退休了,但“走向世界叢書”還沒按計劃完成,只出到了30多種。書稿和圖像資料都被封存在箱子里,跟著鐘叔河數度搬家。

等待的日子里,鐘叔河“藍筆自娛”,以寫作為樂。為了幫助外孫女學習古文,他自編教科書,挑選了百字以內的經典古文,配以精簡、有趣的闡述。這就是后來的《念樓學短》。

“念樓,即廿樓,二十樓也。”念樓是鐘叔河新居的名字。為避開紛擾,他“躲進小樓成一統”,除了讀書,就是寫書,日子清靜平淡。

一個暑氣蒸騰的夏日,念樓迎來了湖南出版投資控股集團有限公司董事長龔曙光。那一天,兩代出版人坦誠相待。在龔曙光眼里,鐘叔河的記憶力和思想敏銳度“幾勝青年”。后來,在龔曙光推動下,2012年,岳麓書社正式啟動了“走向世界叢書”續編出版工程,20人的編輯團隊里,81歲的鐘叔河是主編之一。

幾年后,鐘叔河終于了卻平生最大的一樁心愿。跨越近40年,收書100種、累計1700萬字的叢書圓滿完成、全面出版。在2017年東亞出版人會議上,鐘叔河榮獲“特殊貢獻獎”。

讀過叢書后,龔曙光領悟到:“一個現代人,如不了解世界的來路與現狀,便永遠活在古時的夜郎國里。”此后,龔曙光游歷了數十個國家和地區,并將途中的所思所感記錄下來,后來出版成散文集《滿世界》。

書出版時,鐘叔河欣然提筆為其作序,寫下“感題”。龔曙光也從前輩手里接下傳承精品的接力棒,一度將湖湘出版“做成了中國出版業的龍頭,做進了世界出版的第一方陣”。

念樓里,越來越多的晚輩帶著書上門討教,只要談到做書,鐘叔河就言無不盡。太厚的書,捧起來費勁,他建議分成上下冊,甚至上中下三冊。有的書內容很好,但地圖沒有畫好,他毫不留情地指出:“那么重要的地圖,應該重新畫才對!”他甚至和晚輩們開起了“選題會”,神采飛揚,不知疲倦。而待到賓客散盡,念樓安靜下來,鐘叔河又開始寫他自己的書。

2021年3月,鐘叔河與《十三邀》節目組登上岳麓山半山亭,他談文化,談教育,也談已經逝世的朱純。對他來說,這一生“最成功的事是娶了一個好妻子”,而最幸福的事,就是讀書、編書。