城市地下空間的產(chǎn)權(quán)問(wèn)題與資源優(yōu)化路徑研究

——以江蘇省為例

黃唯唯

(南京農(nóng)業(yè)大學(xué)土管193 江蘇南京 210095)

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,我國(guó)城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提高,但隨之而來(lái)的人地矛盾、城市資源緊張等問(wèn)題日益凸顯。我國(guó)擁有約200 億m3的地下空間存量,在當(dāng)前土地資源緊缺情況下,統(tǒng)籌開(kāi)發(fā)利用地下空間無(wú)疑有助于完善城市綜合服務(wù)功能,優(yōu)化城市空間結(jié)構(gòu),加速區(qū)域要素流動(dòng),維護(hù)以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體的雙循環(huán)發(fā)展格局。然而,產(chǎn)權(quán)配置不明晰等問(wèn)題造成潛在的空間沖突,破壞地上、地下空間一體化建設(shè),影響企業(yè)及政府投資地下空間的積極性,嚴(yán)重制約我國(guó)地下空間的綜合開(kāi)發(fā)利用和整體效益。

1 概念界定

本研究所指的城市地下空間是指已開(kāi)發(fā)或有待開(kāi)發(fā)的位于地下的(建筑)空間,即用作地下人行通道、地鐵、地下公路、地下商業(yè)街和地下物流等交通、商業(yè)設(shè)施,以及綜合管廊等市政設(shè)施用途的有別于地表和地上空間的地下空間[1]。

2 理論基礎(chǔ)

2.1 產(chǎn)權(quán)特征

產(chǎn)權(quán)特征可概括為有限性、可分割性、明晰性、排他性和可轉(zhuǎn)讓性。

2.2 產(chǎn)權(quán)功能

通常來(lái)講,產(chǎn)權(quán)主要具備下列功能:激勵(lì)功能、約束功能、資源配置功能、協(xié)調(diào)功能。

2.3 產(chǎn)權(quán)制度

產(chǎn)權(quán)制度的概念可以理解為是一種濃縮的信息篩選與提取工具,是對(duì)多次相似性的交易活動(dòng)中存在的潛在規(guī)律進(jìn)行總結(jié)而后形成的相對(duì)固化,且被人接受和認(rèn)可的一種規(guī)范化的制度規(guī)則安排。同時(shí),產(chǎn)權(quán)制度也是利益主體之間博弈的結(jié)果,最終形成的以此界定、約束、激勵(lì)、規(guī)范、保護(hù)和調(diào)節(jié)產(chǎn)權(quán)行為的一系列制度和規(guī)則。

3 地下空間開(kāi)發(fā)利用模式梳理

3.1 按用途方式梳理

根據(jù)當(dāng)前發(fā)展的整體情況可以看出,地下軌道交通是當(dāng)前國(guó)內(nèi)各大城市主流的地下空間開(kāi)發(fā)模式。近年來(lái),綜合管廊日漸興起,并逐步成為地下市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的安裝趨勢(shì)。在我國(guó)東部發(fā)展水平較高的城市中,逐步將以交通樞紐建設(shè)的地下綜合體作為重點(diǎn)[2]。

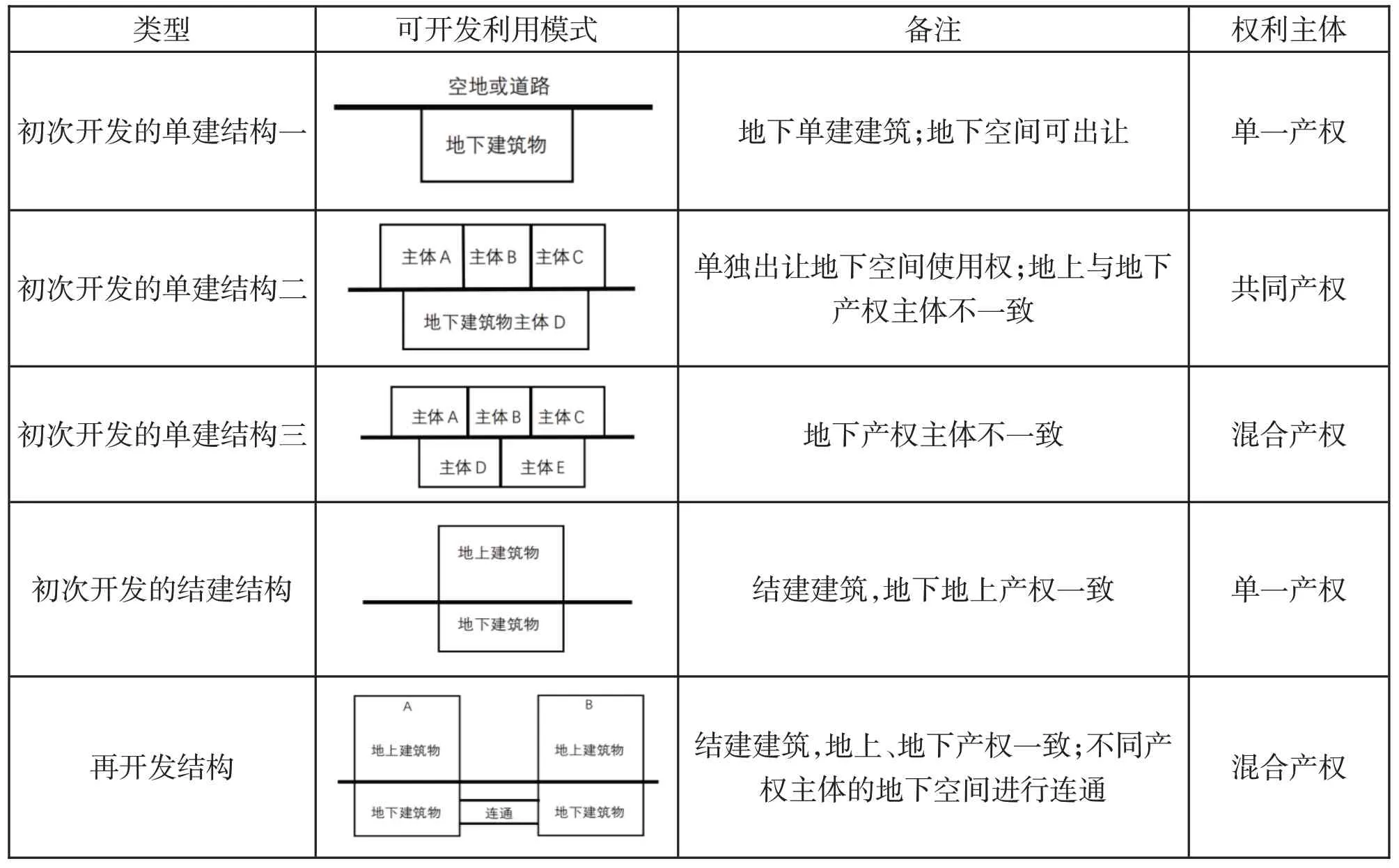

3.2 按開(kāi)發(fā)時(shí)間與空間秩序梳理

依據(jù)是否初次開(kāi)發(fā)或再開(kāi)發(fā)和空間結(jié)構(gòu),將地下空間開(kāi)發(fā)利用方式結(jié)構(gòu)按如表1所示方式進(jìn)行分類。

表1 地下空間開(kāi)發(fā)利用方式結(jié)構(gòu)

4 城市地下空間資源優(yōu)化配置路徑探究

4.1 加快空間產(chǎn)權(quán)秩序的制度化、規(guī)則化進(jìn)程

通過(guò)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)秩序的制度化和規(guī)則化,實(shí)則是對(duì)資源的合理配置,盡可能地減少出現(xiàn)資源浪費(fèi)的問(wèn)題。同時(shí),對(duì)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行合理設(shè)置也可以有效地解決現(xiàn)階段存在的無(wú)產(chǎn)權(quán)或產(chǎn)權(quán)不明晰等問(wèn)題,有效地減少不確定性,切實(shí)地提升經(jīng)濟(jì)效率。產(chǎn)權(quán)設(shè)置與產(chǎn)權(quán)功能中的“內(nèi)化外部性”和“減少不確定性”等功能存在緊密的關(guān)聯(lián)性。

傳統(tǒng)二維視角下的產(chǎn)權(quán)規(guī)則將無(wú)法對(duì)三維空間的權(quán)利進(jìn)行有效規(guī)定與管理,因此,設(shè)置新的產(chǎn)權(quán)秩序?qū)?duì)于城市地下空間本身起到積極的配置作用[3]。

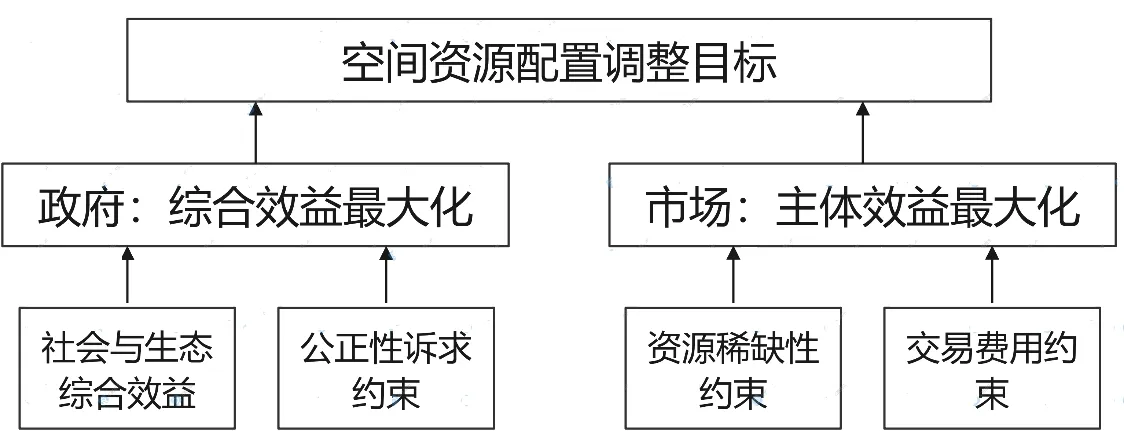

建立制度化、規(guī)則化的城市地下空間產(chǎn)權(quán)秩序?qū)⒂欣谕瓿煽臻g資源配置調(diào)整的目標(biāo)(見(jiàn)圖1)。

圖1 空間資源調(diào)整目標(biāo)

首先,制度化、規(guī)則化的空間產(chǎn)權(quán)秩序有助于實(shí)現(xiàn)政府的綜合效益最大化。產(chǎn)權(quán)明晰有利于政府的管理一定程度擺脫公正性訴求的約束,并實(shí)現(xiàn)社會(huì)等層面的綜合效益。

其次,制度化、規(guī)則化的空間產(chǎn)權(quán)秩序有利于促進(jìn)市場(chǎng)中主體效益的最大化。權(quán)利規(guī)則的維度升級(jí)將為各權(quán)利主體提供更具確定性的信息,有助于發(fā)揮產(chǎn)權(quán)“內(nèi)化外部性”與“減少不確定性”的功能,從而減少交易成本本身帶來(lái)的約束,提高市場(chǎng)中地下空間的配置效率。

4.2 重視空間產(chǎn)權(quán)于時(shí)間維度中的遷移發(fā)展問(wèn)題

由產(chǎn)權(quán)資源配置的第二個(gè)方面可知,在產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)或產(chǎn)權(quán)格局處于基本穩(wěn)定的狀態(tài)時(shí),便會(huì)形成資源配置的客觀狀態(tài)。可以理解為,在產(chǎn)權(quán)主體處于既定狀態(tài)的時(shí)候,無(wú)論采用如何方法對(duì)產(chǎn)權(quán)及生產(chǎn)要素進(jìn)行運(yùn)用,均不會(huì)超越現(xiàn)有格局,且產(chǎn)權(quán)的利益或損耗、權(quán)能等均是既定的。這種情況下,任何偏好變化的發(fā)生最終都會(huì)體現(xiàn)在資源使用方向上的變化,且最終結(jié)果均會(huì)反映在產(chǎn)權(quán)主體、產(chǎn)權(quán)格局上。而且,這種資源運(yùn)用的結(jié)果又界定了再使用資源、再投資或再消費(fèi)的格局,也就是形成一種約束條件[4]。

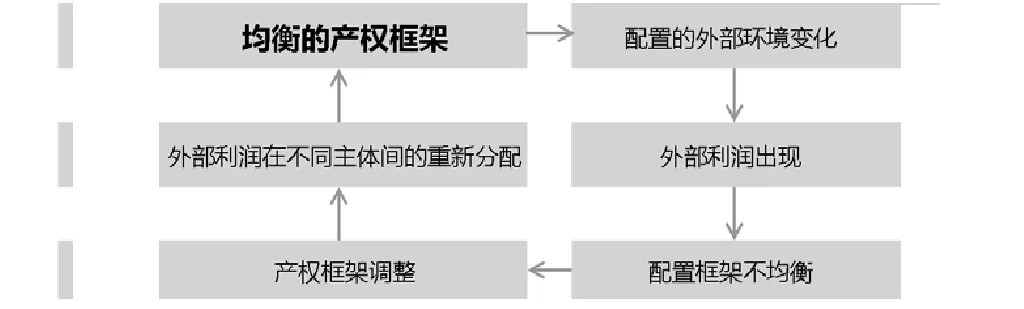

理論上而言,一個(gè)穩(wěn)定的產(chǎn)權(quán)格局應(yīng)當(dāng)是一個(gè)利益均衡的產(chǎn)權(quán)框架(如圖2)。當(dāng)配置的外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí),各產(chǎn)權(quán)主體在外部利潤(rùn)的誘導(dǎo)下各自運(yùn)用其產(chǎn)權(quán),由于權(quán)利規(guī)模大小不一,產(chǎn)權(quán)配置出現(xiàn)不均衡,權(quán)利主體之間或收益或損失。雖然外部利潤(rùn)可以在不同主體間重新分配,但此次“非均衡”到“再均衡”的調(diào)整過(guò)程還是影響了現(xiàn)有或潛在可再開(kāi)發(fā)資源在未來(lái)的利用程度甚至可能性。

圖2 均衡產(chǎn)權(quán)框架

于現(xiàn)實(shí)而言,有關(guān)城市地下空間的規(guī)劃則是一種“外部環(huán)境變化”的引導(dǎo)。如果這種規(guī)劃僅僅考慮當(dāng)下空間資源的配置效率與利益而忽視長(zhǎng)遠(yuǎn)視角下未來(lái)可發(fā)展空間的潛在利益,這就可能導(dǎo)致如產(chǎn)權(quán)這一元素在日后的規(guī)劃中產(chǎn)生不可逆或不易逆的相關(guān)問(wèn)題。

就城市地下空間而言,缺乏前瞻性與預(yù)見(jiàn)性的規(guī)劃的確可能影響到某區(qū)域未來(lái)地下空間的可利用程度、可開(kāi)發(fā)性,以及部分工程所依托的整體性、聯(lián)動(dòng)性。

此外,除了規(guī)劃,立法等管理行為若不能從發(fā)展的眼光思考地下空間的產(chǎn)權(quán)問(wèn)題隱患而僅僅聚焦于地上空間的相關(guān)事宜,那么現(xiàn)有以及潛在的權(quán)利主體就很有可能在無(wú)形之中損失了巨大的未來(lái)利益。這對(duì)今后的城市空間利用格局會(huì)造成較大的約束力[5]。

4.3 發(fā)揮市場(chǎng)的資源配置作用,完善二級(jí)市場(chǎng)交易體系

我國(guó)的社會(huì)主義公有制決定了城市地下空間資源產(chǎn)權(quán)歸國(guó)家所有。地下空間使用權(quán)交易分為一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)。目前江蘇省地下空間一級(jí)市場(chǎng)相對(duì)比較成熟,然而地下空間的二級(jí)市場(chǎng)交易鮮少,二級(jí)市場(chǎng)的實(shí)踐案例多見(jiàn)于地下建設(shè)用地使用權(quán)抵押貸款的行為,空間資源多在一級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)。截至目前,國(guó)內(nèi)一些城市已經(jīng)出臺(tái)相關(guān)政策,對(duì)此類問(wèn)題予以規(guī)定。所以,在進(jìn)行地下建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí),通常可以依據(jù)相關(guān)地標(biāo)政策參照?qǐng)?zhí)行。

根據(jù)新制度經(jīng)濟(jì)學(xué),產(chǎn)權(quán)的變動(dòng)也會(huì)改變資源的配置狀況,包括改變資源在不同主體間的配置、改變資源的流量和流向、改變資源使用的分布狀況。要使得資源得以有效利用,必須充分實(shí)現(xiàn)產(chǎn)權(quán)的可分割性與可轉(zhuǎn)讓性。細(xì)化地下空間土地產(chǎn)權(quán),將地下空間權(quán)利束分解為占有權(quán)、使用權(quán)、收益權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán),并對(duì)不同的權(quán)利進(jìn)行細(xì)化,落實(shí)交易中的具體細(xì)節(jié)。這個(gè)過(guò)程中,既需要發(fā)揮出政府部門在宏觀規(guī)劃和調(diào)控中的重要作用,也必須發(fā)揮出市場(chǎng)在促進(jìn)資源優(yōu)化配置層面的決定性作用,實(shí)現(xiàn)地下空間資源的優(yōu)化配置[6]。