他塑與重構:當代西方動畫的東方想象

王文博 劉俏含

(1.南京師范大學文學院,江蘇 南京 210024;2.北京師范大學文學院,北京 100089)

動畫是人類主觀意志的虛擬體現,常以動態捕捉的方式將腦海或現實中的具體事物轉化為抽象樣貌。自導演孵化出故事文本和畫面起,動畫就脫離技術本身的含義,成為人類思想的“他者化”變種。同理,西方動畫的傳播則是反映西方意志和東方想象、展現西方視域下東西方關系的精神概括。隨著東方動畫的崛起,西方動畫也愈加關注東方,從1999年迪士尼出品的《花木蘭》到2022年皮克斯出品的《青春變形記》,西方對東方的凝視也在有意無意地丑化和美化中搖擺。受制于西方話語中心主義的私欲和控制欲,這些動畫也在兒童向包裝下隱匿著“東方主義者”的身份。同時,視野的局限性也反作用于西方動畫自身的藝術創造力,千篇一律的敘事形式使涉及東方背景的西方動畫藝術發展受限。因此,通過審視當代西方動畫中的東方想象,搭建反/后殖民語境下動畫文本的橋梁,進而建立從提供“他者”(Other)到“我性”(Self)表達的價值觀,對東西方文化交流和價值互通具有重要意義。

一、“誤讀”:西方視域下的東方主義

西方社會在對東方的深化了解中依舊沒有解決現實與想象之間的矛盾,其中的復雜性并不在于外在的壓力脅迫,而是緣于西方將內心欲望釋放于異域的特殊心理。從古希臘時期描繪的東方富饒景象,到中世紀基督教關于東方是“天堂”和鄰近“地獄”之地的傳說,西方制造的東方想象引發內部的恐懼與仰慕,文化“誤讀”也奠定下兩種極端想象的基礎。“西方文化中有兩種東方主義,一種是否定的、意識形態性的東方主義,一種是肯定的、烏托邦式的東方主義。”直至中世紀中晚期,西方向往的“長老約翰(Prêtre Jean)的國土”一統東方正面形象,隨之馬可·波羅(Marco Polo)來到“大汗的國土”,并在《馬可波羅游記》中對中國大肆贊美,這也促使中國的器物、思想等在啟蒙運動時期受到推崇。但在18世紀,受現實的征服欲望與想象的正義期望所支配,被英國占領的印度代替中國成為西方新的崇拜對象,揭開神秘面紗的中國則受到了詆毀。如1913年英國作家薩克斯·羅默(Sax Rohmer)創造的傅滿洲(Fu Manchu)形象,一直延續到近年漫威的漫畫和影視作品中。

東方主義虛構了與西方本質完全不同的東方,并試圖對其進行文化操控。賽義德(Edward Said)認為“東方學不是歐洲對東方的純粹虛構或奇想,而是一套被人為創造出來的理論和實踐體系,蘊含著幾個世代沉積下來的物質層面的內容”。西方一邊在描摹著東方的衰敗與滄桑,把東方變成西方話語中的“他者”,培養著充滿文化敵意的東方主義;一邊又賦予它神秘色彩,他們將東方的想象按照自身的趣味打碎重組,并具化到太極、風水等事物上,讓這些東方符號在影像中成為補充西方科學現代性的工具,展示出相反傾向的“另一種東方主義”。而在被扭曲的歷史文化構想下,東方不僅淪為“被看”的角色和“意識形態”的受害者,反而還可能成為認可西方觀念的“他者”。一些東方影視產業和觀眾的潛意識中也留下西方的烙印,并自覺將此納入西方框定的東方想象之中。在西方的文化“誤讀”下,東方無奈地被順勢卷入這場文化偏離。

隨著東方話語權提升,西方的偏見不斷被現實反駁。這種整體性社會思維反映到西方動畫中,直觀表現為減少隱晦異化,增加主觀共情。從探討中國家庭的角度出發,從《包寶寶》《妹妹》等影片的片面理解,到《青春變形計》中討論代際沖突的發人深省,整體故事設定更加貼合真實的東方文化。但西方動畫終究是在西方價值觀念的牽引下行走,習慣于文化霸權的“東方主義者”在根深蒂固的高傲姿態中難以轉變。西方將價值觀念通過動畫的媒介進行傳播,在受眾群體中引發新一輪想象,并持續體現在動畫的建構中。倘若西方動畫在創作過程中不拋棄“中心—邊緣”的二元對立格局,無關兩種東方主義影響下的影片態度,結果皆會是反向加深文化“誤讀”。

據此,東方更應該立足共時發展的眼光去正確審視西方動畫,不發揚民族主義式的文化“后冷戰”方式,也不贊成西方變相的文化欺凌,進而有效避免陷入“文化相對主義”和“文化孤立主義”的巢穴,止于自身進入文化“誤讀”的循環。

二、對立:被加工的東方他塑

既定的歷史因素和心理作用引發西方的文化“誤讀”,并在動畫的包裝下堅定了“誤讀”的理由,其中東方形象也在迎合西方的自恃態度中不斷解構—再生產。歸因至東方文化作為西方的“他者”,西方更傾向創造出一個契合自我視野的東方,關注東方奇觀化的“他性”而忽略真正的“我性”,導致部分西方動畫無法擺脫后殖民性,并讓東方始終暴露在想象中的“被看”位置。

(一)“他者化”的東方“異托邦”

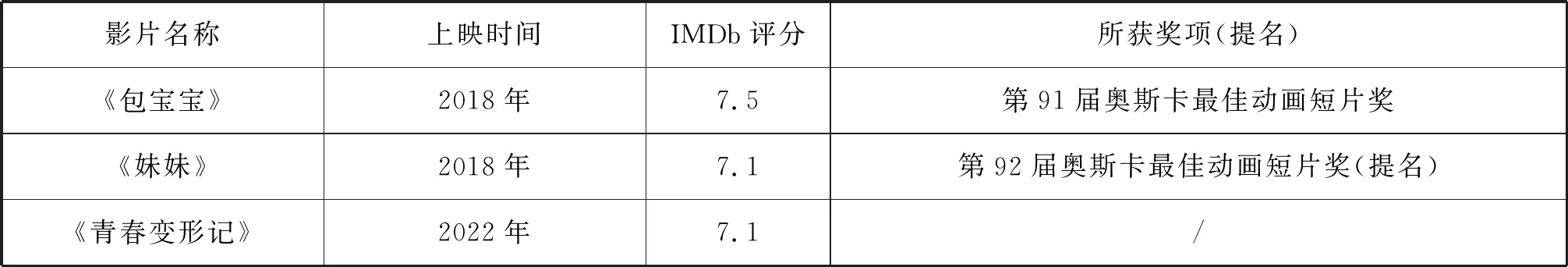

在西方的凝視中,東方的含義不是地理意義上的真實地域,“而是文化想象中某一個具有特定政治倫理意義的異托邦,一個比西方更好或更壞的‘他者的空間’”。諸如在家庭倫理方面,東方便淪為西方教育“神話”的陪襯和被刻意設定的文化鏡像,西方以虛設的“他性”凸顯自身的優越感。動畫“常以某些看似約定俗成、暗自相信的事物,悄然影響與形塑著人們對于相應文化及其表征國家的理解與認同”。進而加固了東方家庭的典型化想象,成為西方俯視的文化“他者”。其中,《一家之主》中的東方面孔多為社會底層工作者,《福是全家福的福》中的越南妻子小玉則因難以忍受美國丈夫的家暴而過失殺人,他們邊緣化的“他者”身份在動畫中被反復加固。近年來一些評分較高的亞裔家庭動畫也使東方被徹底扣上了注重管束、缺乏自由的反面名號,如《包寶寶》《妹妹》《青春變形記》等不乏此類問題。如表1所示。

表1 2018—2022年東方家庭題材的西方動畫主要獲獎(提名)及評分情況統計表

“束縛之家”是西方動畫中普遍描繪的東方家庭樣貌,當前多由家庭中女性成員引導的傳統教育仍是動畫中樂于表現的對象。比如《包寶寶》中的女主人把自己制作的一個包子視為孩子,當孩子長大獨立后,女主人失去了作為母親的管控感,便一口吞下化身孩子的小包子。此類敘事方式相對代表了西方頑固的東方印象,但在涉及東方家庭的動畫皆套用代際對立的模板,未免有些缺乏創新,且不尊重東方家庭現狀。此外,在動畫中灌輸的“他性”還包括東方女性在家庭中的“虎媽”形象,她們以女性身份向父權社會發起挑戰,但異化的母愛顛覆了現代社會的教育法則,徒增西方受眾對東方家庭乃至社會充滿“專制”的錯誤認知。動畫中東方家庭的束縛感還表現在傳統型的家庭空間上,如《青春變形記》中居住于四合院的一家人常在祠堂上供,封閉式地理結構隔離了外面的世界,也象征著所謂東方封建家庭與西方科學世界的分裂。

在動畫中以偏概全傳統的東方家庭教育,把日常生活的講述轉化為西方傳播所謂民主自由的信道,通過貶低東方觀念來宣傳自身思想,只會在西方觀眾心中增加東方的負面印象。呈現“他性”的東方形象實際是出于西方自欺者的偏見與謀劃,是一種有意假設“同一性”而遏抑“異質性”的表現,正悄然阻礙著東方展現出多彩的一面。

(二)“被看”的東方烏托邦

西方動畫里的東方形象除卻被“他性”環繞,也同時在“被看”的余光下享有烏托邦的幻想。在歷史和現實變量的影響下,西方世界擬定的東方形象主要基于西方的意志而非真實的東方,并將自身不具備的物質或精神條件強加于此。傲慢與謙遜,通曉與無知,西方的矛盾心態在極端想象中搖擺、在動畫中體現。“盡管動畫是以幽默、夸張、假想作為表現的主要特征,盡管動畫存在著濃重的商業色彩,但就其文化品質而言,它所承載的依舊是動畫人希望傳達的審美理念、行為規范和道德準繩,其文化精神依舊是創作人內在所追崇的民族文化基因。”立足“他者”想象的東方形象“寓言”式地出現在西方動畫中,寄托著西方對異域風情在一定程度上的美好愿景。如在印度背景下贊揚智慧和勇氣的《雪兒公主歷險記》《阿拉丁》;彰顯愛與信仰的《埃及王子》等。

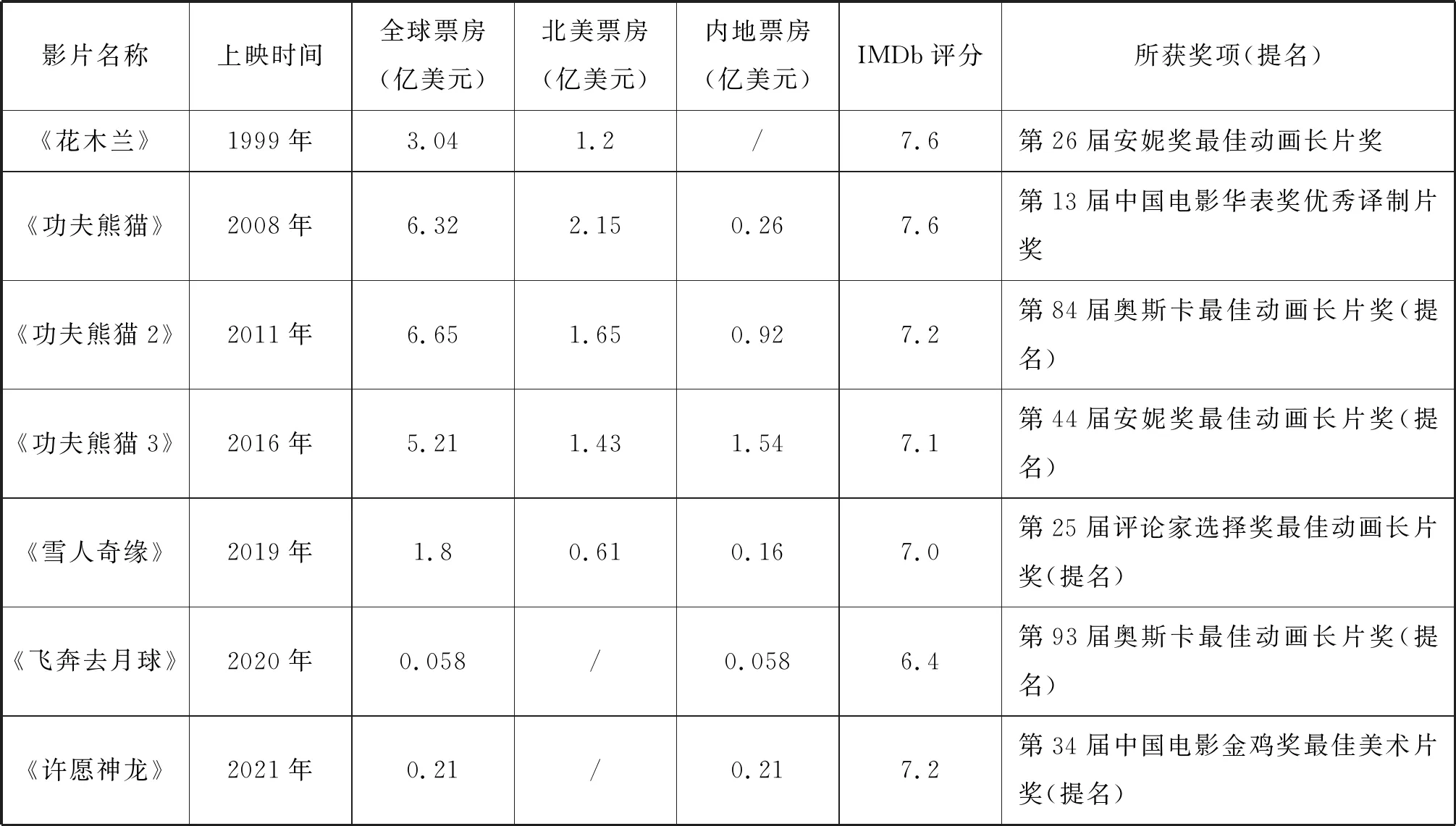

其中,最具盛名的東方烏托邦應是攜有中國元素的文化想象。在近年上映的西方動畫長片中,涉及功夫主題的《花木蘭》《功夫熊貓》系列和《許愿神龍》,以及涉及神話傳說題材的《雪人奇緣》《飛奔去月球》均有不俗的票房和評價,也斬獲了眾多獎項。如表2所示。

表2 1999—2021年功夫及神話題材西方動畫長片上映情況統計表

“功夫之鄉”,在某種意義上是獨屬于華人世界的特殊背景。隨著李小龍、成龍等功夫巨星的橫空出世,功夫成為亞裔群體最響亮的一個代名詞,功夫題材的動畫也頗受歡迎。從文化層面來講,動畫常選用標志性的動作、武器和場景等元素營造東方意境,再融合通俗價值觀念于敘事之中,如《花木蘭》中替父從軍的木蘭,身攜劍、矛等冷兵器征戰沙場,英勇無畏;《功夫熊貓》中居于山林的熊貓阿寶懲惡揚善,一招一式盡顯大俠風范;《許愿神龍》中來自上海弄堂的少年向舊茶壺許愿學會中國功夫,并重拾友情。但這些動畫終歸植入的是西方精神內核,使其徒有東方之表,實為西方內里,存在既想討好東方市場,又不想丟失思維主導權之嫌。從敘事話語層面來說,功夫題材動畫類似于好萊塢二元對立型故事的延伸品,與通過畫面、音樂等表現正義與邪惡的較量相比,更深層的對立體現在個人英雄主義與東方推崇的武俠氣質之間。受不同價值觀影響而出現的東西方裂痕,本質上是東方主義語境中“殖民文化”的滲透。現如今在動畫中體現的東西方二元性亟待打破,文化互滲和相互理解才是動畫發展的長久之計。

東方又是“神秘之境”的象征,是西方人心目中的“世外桃源”,充滿了具有異域情調的神話傳說。一些動畫也依此建立起東方神秘基調,如《雪人奇緣》中西藏雪怪的傳說和《飛奔去月球》中嫦娥奔月的神話故事。在西方語境中,東方的古老色彩充滿魅力,但經由動畫再加工后的東方則成為“修飾”后的烏托邦。“于是這種被扭曲、被曲解的‘想象性的東方’就成為驗證西方自身的‘他者’,并將一種‘虛構的東方’形象反過來強加于東方,使東方納入西方中心的權力結構,從而完成文化語言上被殖民的過程。”相較于西方動畫,一些基于本土神話傳說的國產動畫更深得人心,如《西游記之大圣歸來》《哪吒之魔童降世》《姜子牙》等,拋棄對西方的崇拜感,立足自身文化傳統,以主動參與世界性話語的方式擊破文化霸權。

此外,通過中外票房的對比直觀可見,東方題材動畫的主要受眾并非來自故事發生地,而是故事創作地。換言之,西方動畫更趨于迎合西方想象,與東方預期并不相符。東方主義不惜創造出一個異于自身民族的“他者”,通過美化的方式進行掌控,既獲得西方的好奇與利益,又再次促使東方成為易被駕馭的“被看”者。西方在動畫中滿足并驗證著自己的想象,顯然他們并未真正理解與接納東方文化,因此,難以打動身為“被看”的東方受眾。

整體來說,受西方主觀化“他者”認知的影響,西方所界定的東方形象已在文藝作品中形成刻板印象。但思維慣性也限制了西方動畫自身的創作發展,如敘事策略日漸缺乏創新力。固化的文化標簽只會加劇東西方的對抗和“誤讀”的根植,而后殖民的思維模式也終會成為害人害己的序章。

三、對話:文化“雜糅”背景下的雙邊構建

文化“雜糅”(Cultural Hybridization)是霍米·巴巴(Homi K. Bhabha)身份理論中的一個重要概念,強調不同的文化身份在相互碰撞中發生滲透,并于混雜性中消解文化霸權。在西方動畫的東方想象中,文化“雜糅”的過程則形成了三個文化特征:“文化同質化(Cultural Homogenization),即占主導地位的外來文化通過對本地文化的改造而減少文化多樣性;構建自我和‘他者’概念的文化兩極分化;基于文化交流或借用任何文化來源的文化‘雜糅’。”在動畫中,“文化同質化”指的是西方他塑下的東方在“被看”中也面臨“自我東方主義化”的挑戰,甚至選用西方思維來呈現自我,制造出新一輪的“被看”。此外,融合東方元素的西方動畫,仍主要基于“他者化”視角進行藝術性想象。動畫中有失偏頗的部分往往經技術或敘事“掩蓋”后得以潛藏,并于無形中影響觀眾的東方認知,加深了“文化兩極分化”。因此,在利益化或交流性的文化“雜糅”背景下強化東西方對話,尋找出純粹自然的雙邊構建勢在必行。

(一)去“他性”:西方動畫的“第三條道路”

多年來,西方已在動畫產業中積累了一定的經驗去描繪東方,但這也使西方在提供“他性”的對壘觀念中陷入東方“誤讀”和創作困境。而糾正西方動畫中東方主義傾向的關鍵就在于:探索出互利共贏的“第三條道路”。

基于以往相對固化的東方想象,西方動畫常使用二元對立式的敘事結構和標準化的符號進行表現,并以創造的東方虛擬形象反向驗證自身想象的合理性。如“包子”這一食物,在《功夫熊貓》《包寶寶》《雪人奇緣》《青春變形記》等多部影片中均被反復提及,傳統美食“包子”顯然成為華裔家庭的文化符號之一。在《青春變形記》中提及紅色代表好運、數字“4”是不吉利的象征等說法,也被作為東方的社會化符號在動畫中廣泛應用。然而,即便力求堆積東方元素,今年上映的《青春變形記》仍無法與10年前《功夫熊貓》系列的票房收益比肩。西方動畫在創作東方故事時難以割舍套路化的敘事模式,原因主要有三方面。其一,西方“宗主國”對東方“邊緣國”帶有根深蒂固的文化霸權思想,西方僅關注異域文化的“他性”而非“我性”,是控制東方和展現自身強大的有效手段。其二,古老的東方具備與西方世界相差甚遠的神秘感,西方動畫中的東方也往往與當今的東方環境脫軌,但脫離現代性的服飾、環境、思想觀念等充滿異域情調的想象足以吸引西方觀眾。如美國的《降世神通》系列動畫便虛構了一個東方神話世界,主人公神通是唯一擁有氣、火、水、土四大神力的人,在動畫中他是拯救人類的希望,被賦予濃厚的個人英雄主義色彩。其三,西方動畫制作水準良莠不齊,部分動畫缺乏對真實東方的認知,甚至在已有動畫的基礎上繼續想象,這就使得東方“他性”色彩愈加濃烈,從而使想象的東方與真實的東方之間的界線日漸虛化,西方受眾也更加信奉自身想象的產物。

全球化是“產生全球語言的雜交過程”(process of hybridization which gives rise to a global mélange),具體可理解為“全球化是導致文化表達和商品在新語境中被去語境化和重新語境化的過程。”在東西交往日益密切的大環境下,相對弱勢方在強者文化下不可避免地面臨曲解。隨著東方話語權增大和上述西方動畫問題的嚴峻性,一種摒棄靜態文化對峙、宣揚動態文化交流的文化“雜糅”理念成為備受推崇的理想狀態,即在西方動畫中去除東方“他性”,走出相互包含的“第三條道路”。

一是在動畫中體現真實性和現代性,以發展的眼光看待人類文化的前進趨勢。東方題材的動畫作品在西方世界廣受歡迎,這與東方擁有悠久的歷史密不可分。在千百年歷史長河中,東方土壤孕育出中華文明、古印度文明、古巴比倫文明等人類文明成果,并相較于當代西方留存下更多特色鮮明的傳統事物,如中國的戲劇、絲綢,日本的歌舞伎、相撲,伊朗的建筑、地毯的花紋裝飾風格等,多樣化的東方元素正是單調的西方所缺乏的。在15世紀至17世紀的大航海時代,西方大量接觸到來自東方的未知物并在商品交換中獲益,一度激發起藍色文明對東方的探索欲與好奇欲。這種欲望在當今仍舊有增無減,只是喬裝成文化產品的外形,讓西方繼續沉醉在古老的東方印象與延伸出的美好幻想中。然而,站在現代的視角回望“他者”的過去是不平等的。部分西方人士錯誤地認為當代東方與傳統東方存在脫節,傳統東方才更具代表性。事實上,東方的社會發展進程是隨著時代更迭不斷演變的,無論傳統與現代,都是東方人民勞動的結晶。應當說西方動畫真實客觀地反映東方,尊重東方的歷史選擇,積極融入現代性元素,才是不與人類文化發展規律背向而馳的基本要求。

二是西方動畫應增強東西文化的交融性,消解文化壓制或文化敵視狀態。其實,無論是異域文化還是傳統或現代生產方式的相遇,兩種不同的文明在彼此碰撞的社會性過程中,多會在適應和對抗“殖民者”中走向融合,直至“雜糅”出一種既不失本性,又妥協于主導者的“中間文化”。雖然新創造的交融地帶在一定程度上會破壞“我”與“他”的原生區別,但全球化(Globalization)與本土化(Localization)的進程是不應該分離的,即全部與局部的時空架構不能簡單地使用二分法。假設在西方動畫中實現東西文化的交融性,文化的全球化流通更能增大東方本地文化的知名度,“全球本土化”(Glocalization)也能夠促進地區間從文化到經濟、政治的友好交流。值得注意的是,文化交融是建立在彼此信任的基礎上的,東方反響也是西方動畫前進方向的重要參考因素。因此,東方也要以更加包容、開放的心態鼓勵西方探索出消解文化壓制之路。全球化可以發揚與傳承本土化,“全球本土化”也能破除相互間的排異心理和敵視思想。正視對方,方能攜手共進。

三是西方動畫要取締對東方的優越感,以真誠的目光代替“被看”的東方。東方在文化產品的包裝下已然成為“被看”的“他者”,但現今更需要的是區分“被看”中平視與俯視之別,并嘗試平視的“互看”。西方的想象一直隨著東方的發展上下波動,但在20世紀初,受戰亂、自然災害等影響,全球生產資料難以分配均衡,直接導致東西方生活質量的失衡。這也使西方在近代和現代時期把東方印象停留在負面向度,暴漲的優越感影響到當代的動畫文本上,體現為極端的異化想象和虛空的幻境想象。可以說,西方的想象未能擺脫以自我為中心,始終從“我”(西方自我)中看“他者”(東方),并非在“他者”(東方)中看到“我性”(東方自我)。上述的真實性、現代性與交融性是利于雙方回歸平視的途徑,而西方主動向東方發起對話,并勇于解構自身維系的權力話語,即盲目的優越感,才是修復東西雙邊構建的關鍵因素之一。

(二)塑“我性”:鞏固東方文化認同感

促進東西雙邊構建的另一要素是東方不能在西方話語的滲透下迷失自我,要通過對話展示并加強主體意識,力塑“我性”。面臨著文化權力不對等,東方常以“失語”的狀態等待“被看”。更為嚴峻的是,未經抵抗的東方不僅難以爭取到與西方的文化平等,而且更易在文化無意識中圈入“自我東方主義化”的牢籠。一方面,無論是“東方主義者”還是能夠“正讀”東方的西方人,他們所傳遞的信息潛移默化地影響東方對自身的看法,因此從一開始東方便是東方主義學說的參與者。另一方面,邊緣國為謀求宗主國認可,東方會主動向西方眼中的“他者”靠攏,比如認為呈現神話故事或原始想象可以豐富自身的民族性,以滿足西方的窺視欲。但文化和敘事層面的不自信則難以拉攏東方觀眾,像《白蛇:緣起》《新神榜:哪吒重生》等影片,借用明代《警世通言》和《封神演義》中的人物原型,卻輸出與神話傳說和傳統思想不相符的新故事,好在技術的加持能夠彌補一部分文化說服力不足的問題。事實上,東方對西方的文化認同或贊美,不但讓自身在國際語境下難以爭取真正意義上的平等,而且會遮蔽現實,造成和諧友好的假象。

根據拉康(Jacques Lacan)的鏡像理論,“自我”在“他者”的映襯下更能浮現出自身樣貌,西方虛構的神秘化、“中國風”形象不僅凸顯了西方自身的主體性,還在反噬東方思想。對于東方動畫,需要切實提高警惕來應對東方主義的挑戰,塑造東方之“我性”,加強自我中心感和主體性,避免成為被左右的想象性投射。其中,當務之急是鞏固東方文化圈的主體認同感。認同源于以自我為中心的東西方雙向互動,而“文化認同,就是指對人們之間或個人同群體之間的共同文化的確認”。東方在地理意義上泛指亞洲,共計48個國家,習慣上也包括埃及等,涵蓋了佛教、猶太教、伊斯蘭教、印度教、耆那教等不同宗教。地域的廣闊性與文化的雜亂性難以在東方世界內部達成標準化的文化共識,各民族的動畫風格與制作目的也各不相同。如位居中國動畫電影票房首位的《哪吒之魔童降世》取材于神話傳說,“酷日本”文化戰略下的《櫻桃小丸子》《鐵臂阿童木》等動畫作品被免費推廣,廣為人知。雖然這看似是每一個獨立主體取得的突破,但總體來說,東方動畫的成功離不開抽離西方內核和尋找到共同的“我性”。當東方動畫達成文化認同,是足以去抵御西方思想挑戰的。

此外,“文化認同的主題是自我的身份以及身份正當性的問題”。加強文化個體的主體性與圈層的主體性同樣重要。以中國動畫為例,首先,要融入東方文化圈內,再將“我”與“我們”劃分界限,促進以“我”為中心的區域化傳播,形成穩定的傳媒區域化和獨特的自我文化。中國要勇于揭開西方的虛偽面紗,“從殖民話語的內部對其實行壓迫,使之帶有雜質進而變得不純,最后其防御機制徹底崩潰,對殖民主義霸權的批判和顛覆也就得以實現”。其次,從外國理論過渡到本國視點,顧明棟認為“‘漢學主義’(Sinologism)是一種中國人和西方人共同參與的雙邊構建”。中國動畫要立足本土語境,在內化認知的前提下與西方合作,讓中西文化均得到自然詮釋。最后,中國有著豐富的傳統文化,中國動畫要善于利用并激發文化自信,展示出精彩“我性”。20世紀的中國動畫便有著鮮明的民族特色,如在思想上凸顯儒家文化的《大鬧天宮》《雪孩子》《九色鹿》等,在技術上運用水墨形式的《小蝌蚪找媽媽》《山水情》等。現今的中國動畫也在積極用“在地”文化屬性推翻西方想象,但要注重傳統文化與社會現代化的結合描述,在對外傳播中逐步化解西方的刻板印象。

當然,“克服東方主義、西方主義和人類中心主義的民族中心主義是一個劃時代的挑戰。”在東西方處于對立/對話形式模糊的局勢下,動畫作為傳播東方聲音的重要載體之一,更需要堅守西方動畫去“他性”和東方動畫塑“我性”的原則。不斷以雙邊構建的方式扭轉西方文化霸權格局,動畫作品中才有望展示出更為現代、全面且真實的東方。

結 語

動畫在技術與藝術的加持下,善于將高深的價值觀念包裝成通俗、可視的模樣,并常被誤解為低幼的藝術形式。憑借高超的“偽裝”效果,西方動畫在發揮娛樂功用的同時,也在潛移默化地向“Z世代”為主的觀眾灌輸所謂“第一世界”的東方認知。但大眾在接受信息時往往受聲音、圖像等能指層面的吸引而忽視反映本質的所指,這種對動畫觀念的間接認同逐漸使觀眾淪為西方思想文化的附庸。一方面在西方觀眾中加固對東方的“真實”看法;另一方面也讓來自東方“邊緣”國家的觀眾屈從于他們的誘導,隨之影響東方國家的動畫產業發展,并在“他者”的“被看”中迷失自我。置身于全球化時代,西方動畫的東方視角與真實東方的差異性更應得到重視,并力求在多元共存的包容環境中積極打造去殖民化的西方動畫和走出風格化的東方動畫。