媒介融合、美學變革與產業發展

——“影游融合”研究述評

趙世城

(山東藝術學院傳媒學院,山東 濟南 250000)

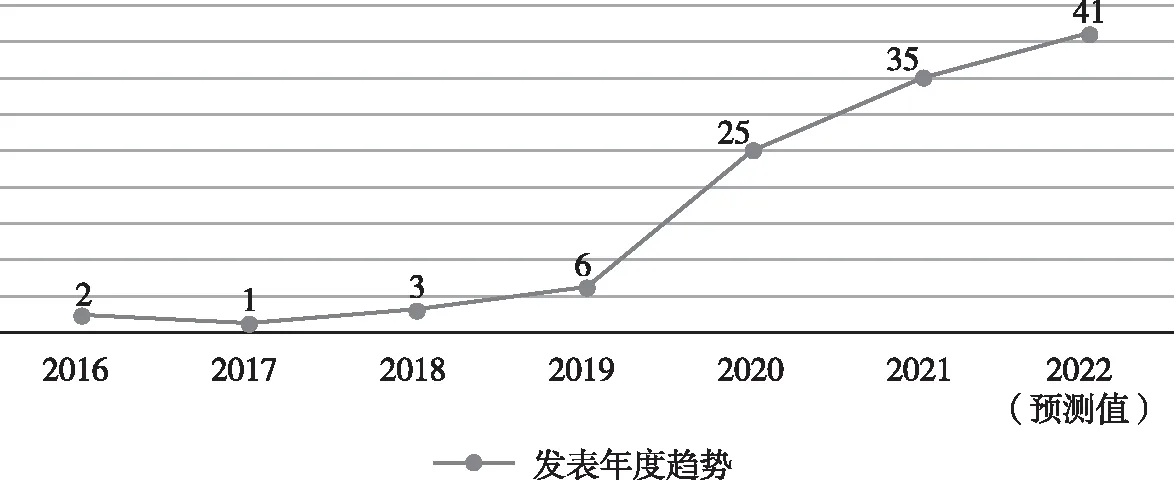

“影游融合”研究是對當下產業發展、媒介變革以及新文化癥候的學術話語回應,意指影視與游戲這兩種不同媒介在思維、敘事、風格、內容、產業、技術上多方面多維度的融合趨勢與融合現象。自2020年以來,相關研究文獻呈井噴式增長,是近年來熱議的研究領域,并且目前一直呈增長趨勢(見圖1),引起了來自哲學、藝術學、經濟學、新聞與傳播學等多學科領域學者們的激烈研討。因此,本文聚焦于“影游融合”的相關研究,通過文獻研讀與聚類分析的方法,梳理相關研究的歷史脈絡與發展進程,厘清相關概念與內涵,對重要文獻與代表性觀點進行評述,力求把握“影游融合”的研究現狀,提出研究短板與不足之處,以此推動相關研究。

圖1 “影游融合”知網(CNKI)主題檢索趨勢圖

一、緣起、本體與融合

(一)理解“影游融合”

第一部分梳理總結了當代學者把“影游融合”視為媒介、產業與藝術發展現象的初步認識、本體論探討以及基礎性問題研究,比如發展緣起、概念與內涵的界定、兩者關系的研討以及對意識與身體的哲學思辨等。

在關于電影與“游戲”關系的早期學術探討中,法國學者讓-米歇爾·弗羅東(Jean-Michel Frodon)把電影與電子游戲的關系歸納為:“評述 、改編、引用與結合”。認為“評述”是真正的問題所在,由此,他指出“評述”是電影“不純性”的產物,而電子游戲的“互動性”縮短了電影“不純性”所要求的電影理想創作與觀眾心中構想的距離,這使電子游戲顛覆了電影的傳統定義,因此,在媒介迅速融合發展的背景下,電影的獨特性遭遇了危機。對此他認為時下電影的價值在于它潛在的評論性。2007年國內學者汪代明認為電影與游戲是異質同構的關系,電影是由導演控制的“剪輯蒙太奇”,而游戲是玩家控制的“鏈接蒙太奇”。而2016年聶偉、杜梁的《泛娛樂時代的影游產業互動融合》一文是國內較為完整地從影視與游戲產業的聯動層面出發回應了“影游聯動”的概念,文章明確提出:“傳統電影曾經一度處于跨媒介改編的金字塔頂端,而電子游戲的問世打亂了這一線性發散序列,重新將其構造成扁平化的開放式系統。比之對傳統藝術內容的單方承接,電影與游戲的雙向改編則顯得更為復雜”。此后,孫佳山認為在語義上聶偉、杜梁的文章基本奠定了高校、科研機構所討論的“影游融合”的話語框架,但由于受制于當時“影游融合”的相關創作和典型作品較少,學術上的討論也是點到為止,隨后便陷入沉寂。2018年由史蒂文·斯皮爾伯格執導的《頭號玩家》在中國上映且火爆一時,同時也就此開啟了國內學者對于“影游融合”現象的激烈研討,其中以陳旭光的相關研究最具代表性,他在與李黎明合著的《從〈頭號玩家〉看影游深度融合的電影實踐及其審美趨勢》一文中,從“跨媒介敘事”“跨媒介視聽”“跨媒介文化融合”三個層面分析《頭號玩家》,認為“影游融合”喻示了影視與游戲聯動共贏的審美趨勢與產業動態,而在《論互聯網時代電影的“想象力消費”》中,陳旭光進一步把“影游融合”放在“想象力消費”的理論框架下探討,認為“影游融合”是“想象力消費”的重要影像模式,是“電影工業美學”的有機組成部分,同時表征了當下年輕受眾對于擬像環境的依賴,以及對于電影想象力消費的強烈需求。其后陳旭光、李典峰在《技術美學、藝術形態與“游生代”思維》一文中,對“影游融合”進行了更為詳盡的總結,他們把“影游融合”釋義為:“電影與游戲這兩種媒介在發展過程中,在思維、敘事、風格、內容、產業、技術等方面的互相融合。從藝術創作、作品和形態的角度,大體可以界定出四類“融合”形態或融合方式:“游戲IP改編、游戲規則敘事、游戲風格影像、游戲影像套嵌。”并創新性地把2021年春節檔電影的一批導演稱之為“游生代”,認為這一批導演身體內部記憶的“游戲化”思維,拓展了他們在電影創作中的想象力,開啟了國內電影與游戲相融合的新型審美趨勢。而關于“影游融合”的概念界定,劉夢霏在《敘事vs互動 :影游融合的敘事問題》一文中進行了比較式的梳理,她區分了“影游融合”“影游聯動”“影游互動”三個概念,其中“影游互動”概念提出最早,她指出“影游互動”概念與“跨媒介敘事”(Transmedia Storytelling)以及“整體藝術”(Gesamtkunstwerk)概念相關,意指“同一主題內容在不同媒介的不同表現,并彼此配合成為一個整體”。但遺憾的是:此概念在學理層面的辨析不清與內涵外延的模糊,導致此概念早已銷聲匿跡,于是“影游聯動”的概念橫空出世,“影游聯動”是指從產業角度而言的一種IP運營的商業模式,特指影視產業與游戲產業互為IP的商業模式。也就是上文提及的聶偉、杜梁兩位學者的主要觀點。而“影游融合”概念出現最晚,但同時內涵與外延也更為豐富,劉夢霏把“影游融合”定義為:廣義上“包括了前兩個概念的母概念,代指媒介與產業的影視與游戲之間大的融合趨勢”。狹義上指“影視與游戲融合的過程與本質”。此外,可見三種概念的歷時性演進,同時映照著“影游融合”產業實踐的發展,即從最初的IP改編,到產業融合與商業意識,再到如今的深層次多方位的大融合,并且“影游融合”概念的出現也是當代學者基于產業現狀與媒介變革的學術話語回應。

由上所述,在“影游融合”的相關探討中,由陳旭光及其研究生的研究最為完善和系統性,基本厘清了“影游融合”的內涵與外延,初步建構了相關研究框架,但在其相關論述中,尤其是“融合”形態的劃分中,把“影”放在絕對的主體性地位,對于“游”的關注與闡述相對忽視。而郭春宇則著重關注和強調游戲對電影的積極影響,他在《景觀的雙重建構:電影與游戲的批判與合作》一文中從跨文化的視角出發,認為電影與游戲兩者是批判與合作的深層關系。一方面游戲通過建構禪意景觀,以游戲玩家的慢體驗解構快剪輯的刺激性;另一方面,游戲通過東方特色的長鏡頭、空鏡頭,以微觀視角捕捉日常生活,從而反思了宏大影片中的戰爭暴力。于昌民在《電子游戲與電影:文化、方法和身份資本》中也以“游”為主體,通過梳理游戲研究的緣起與方法論演變,認為電影與游戲在敘事上的差別,使游戲研究難以繼承電影研究的理論“遺產”,并指出在身份政治上電影產業是再現的,讓多元的身份在銀幕上有更多曝光機會,而對游戲產業而言,則是玩家用個人資本交換為主體形象的自由。此外,李雨諫認為在觀看“影游融合”類電影時,不僅是一種視覺快感的持續,而且會“夾雜著觀眾在身體層面上的動作快感,呈現出一種混合性的審美接受狀態”。游戲媒介的介入,讓電影藝術獲得了具身性感知,強化了觀眾觀影體驗中的體感經驗。

以下部分主要總結了從本體論層面關于“影游融合”所延伸的相關問題的思索,對于理解“影游融合”現象與實質極富啟發性。其中藍江在《文本、影像與虛體—— 走向數字時代的游戲化生存》一文中,通過對比文本時代、影像時代與數字時代的存在論根基的不同特性,具體探討了數字時代生存哲學的問題,他著重梳理了以電影為代表的數字時代與以電子游戲為代表的數字時代。認為電影因具有特定的放映裝置,從而二分了觀眾與影像,使得兩者之間存在一條鴻溝,因此僅僅是創造了外在世界的多元性與豐富性,而電子游戲則打破了自我統一性的法則,“開創了內在自我意識和無意識的多元性”。他引入了一個新概念,來說明電子游戲相對于電影的變革性突破,那就是“虛體”,這是一種替代性的數字化身體,是人們感知電子游戲世界的關鍵,并且挑戰了笛卡兒著名的“主體—客體”論斷。由此可見,藍江把電子游戲視為“寧芙化虛體”的存在,認為電子游戲重塑了我們對世界的感知,重建了我們身體性自我之外的感知,這是與電影最大的不同之處,或者說這是對電影的一種演進。而李典峰和耿游子民在《論作為“影游融合”基礎的“意象—身體”系統》中以“意象-身體”的理論概念重新認識了當下“影游融合”現象。文章從后人類主義的角度來理解“影游融合”語境下的“身體”,認為在數字化進程下電影已經失去了自己作為物質基礎的“身體”,這是使得電影和以數字媒介而存在的電子游戲相融合發展的物質基礎。并以此為基礎,引入了“意象—身體”(Image-body)的概念來描述“影游融合”的消費主體,認為“它描述了電影作為影像媒介從物理層面的圖像到認識層面的意象的抽象化過程;從第二個名詞看,它描述了電子游戲從語言層面的數碼編程到現象層面的身體認識的具象化過程”。最后,提出我們身體和機器其實是通過“意象—身體”這樣一個控制系統來建立聯系的。文章總體以后人類主義的思想立場來認識“影游融合”現象,把這種現象視為理解人體“賽博格”(電子器官Cyb-org)的初步階段,把電影與電子游戲都視為人體的外部延伸,首次從“身體”的角度探討了“影游融合”的相關問題。

(二)關于“融合”的問題探究

這一部分主要梳理了關于影視媒介與游戲媒介“融合”問題的相關文獻,回應了“影游融合”何以融合,以及如何融合的疑問,多位學者對影視媒介與游戲媒介的融合現狀、表現與發展進行了探討。

美國學者賈德·伊桑·魯格爾指出20世紀40年代晚期游戲媒介作為電視產業的副產品出現,隨后在20世紀70年代早期計算機游戲工業迅速發展贏得了好萊塢的青睞,1976年華納公司重金買下Atari公司,1983年20世紀福克斯、迪士尼、盧卡斯影業等電影公司以游戲為題材或設計游戲形象制作電影,如《電子世界爭霸戰》《戰爭游戲》等影片,并認為“影游融合”是動態發展的、相互促進的、根本性的。在國內,早期對于影視與游戲融合問題的探討有:袁聯波《電子游戲與電影產業在融合中的沖突》,載于《電影藝術》2007年2期;汪代明《引擎電影,電子游戲與電影的融合》《電影藝術》2007年3期;徐紅《論媒介融合潮流下的電影文化轉型》,載于《電影藝術》2008年3期等。碩博論文有:上海交通大學曹淵杰的《電影與電子游戲的融合》(2008)、福建師范大學周潔的《電影與電子游戲的融合研究》(2011)、西北師范大學梁創穎的《電影與電子游戲融合發展研究》(2012)等,這些早期的研究,多是針對影視與游戲在視聽語言、媒介形式與產業發展層面進行總結與梳理,因此,本文主要聚焦于近年來,關于融合相關問題在新語境新方法下的探討。首先是西方哲學研究學者姜宇輝認為影視與游戲的融合以發現相似性為前提的比較,無法真正深入達成媒介層面的融合,這就導致敘事性游戲是可能的,而互動性對電影的介入卻是非必要的干擾性的存在,對此他所提出的解決方案是,用“界面”(interface)取代“互動”,“界面”的時間性特征為電影與游戲的融合提供了進一步融合與連接的可能性,是解決電影與游戲“媒介融合但表象分離”問題的有效途徑。其次,車致新在《論電影與游戲的再媒介化——“第一人稱鏡頭”的媒介考古》一文中,認為“第一人稱鏡頭”是“影游融合”重要的視覺表征,并通過對“第一人稱鏡頭”進行媒介考古學的考察,對電影與游戲的融合問題做出了歷時性的回應,最后得出“再媒介化的再媒介化”的結論。也就是說“第一人稱鏡頭”并非源自游戲媒介,而是誕生于早期膠片電影,因此,第一人稱射擊游戲是早期電影視覺技術的再媒介化,由此,“影游融合”類電影對于“第一人稱鏡頭”的運用則是對游戲媒介的再媒介化。最后是施暢在《游戲化電影:數字游戲如何重塑當代電影》一文中較為系統性地梳理與總結了電影與游戲“融合”的主要表現,回答了兩者如何融合的問題,他劃分了三種融合形態:一是時空設定的游戲化,是電影對游戲化空間與時間的效仿,表現為虛擬與現實空間的自由穿梭和時間的自由掌握乃至重啟,代表影片是《羅拉快跑》(1998)、《黑客帝國》(1999)、《盜夢空間》(2010)、《源代碼》(2011)、《明日邊緣》(2014);二是情節結構的游戲化,即關卡即情節、闖關即戰斗、通關即獎勵,例如《殺死比爾》(2003)、《歪小子斯科特對抗全世界》(2010)、《美少女特工隊》(2011)、《凡人修仙傳》(劇集)(2020);三是視覺呈現的游戲化,主要是“第一人稱鏡頭”“跟隨鏡頭”等視覺技術,代表影片是《大象》(2003)、《毀滅戰士》(2005)、《硬核亨利》(2015)、《末日重啟》(2017)、《1917》(2019)。

二、美學變革與交互敘事

(一)藝術美學層面的探討

這一部分主要梳理了在藝術美學層面對“影游融合”美學與審美問題的相關討論,對“影游融合”影視劇的美學變革、藝術特征、審美體驗等進行了總結。劉書亮與劉昕宇在《虛擬現實語境下電影與數字游戲的美學變革》一文中,在虛擬現實的語境下總結了電影與數字游戲的美學新特征,較早地從藝術美學層面回應了電影與游戲的融合。文章認為虛擬現實讓電影“看”的行為變成了一種行動,這使得視覺交互性“為觀者提供視線調度特權的同時也在美學根本上消解了蒙太奇”。李雨諫與周涌在其論文《當下影游融合類電影的影像美學研究》中,首先介紹了西方學界關于“影游融合”的研究:“(1)將早期電影放映機與早期電影作為前視頻游戲的媒介考古學研究;(2)以特許經營權(franchise)和融合文化為中心的產業視角及文本改編視角;(3)聚焦互動電影、DVD技術等形態中的各類互動性研究;(4)關注敘事層面“基于認知的建構主義方式去完成敘事和接近觀眾”。以及“從界面奇觀、數據庫美學、全球蒙太奇、電影的 CG眼、戰爭影像的暴力趨同等維度零碎地切入視覺美學、影像文化等方面”,并且著重探討了電影吸收游戲所形成的融合美學特征。他總結了三種游戲化影像表達方式,一是“游戲化視角的視覺擬態”,即電影對第三人稱視角(TPS)和第一人稱視角(FPS)的運用;二是“空間導航的鏡頭調度”,指的是用鏡頭調度帶領觀眾了解影像空間的基本組成與排列;三是“界面化的形式構成與風格蒙太奇”,指的是電影通過設計界面化形式,來塑造一種跨媒介性的影像美學風格。在陳旭光和李雨諫合著的《論影游融合的想象力新美學與想象力消費》一文中,兩人以“想象力消費”的理論視野來探討電影與游戲融合語境中的電影美學問題,認為“當下觀眾的消費需求與觀影審美訴求也都轉向一種對擬像環境的依賴感與想象力消費”,而正是這種消費與審美需求呼喚著具有高度假定性和奇觀性的“影游融合”電影的出現,他們指出“影游融合”的想象力美學一是以計算機信息技術為基礎的奇觀視覺制作,二是以虛擬現實為中心的故事世界架構。其后,陳旭光與張明浩在《后疫情時代的網絡電影:影游融合與“想象力消費”新趨勢——以〈倩女幽魂:人間情〉為個案》中,以網絡電影《倩女幽魂:人間情》為例,分析了其游戲美學表征:一是打怪式的游戲線性敘事;二是人物造型與角色設置的游戲化風格;三是場景設置的游戲化特征。

(二)關于互動敘事的探討

楊揚與孫可佳在《影游融合與參與敘事:互動劇的發展、特征及趨勢》一文中,梳理了互動劇的起源、題材、特征以及困境,文章指出互動劇至少有三種起源:一是西方兒童游戲書籍,例如等系列,讀者擁有選擇情節發展的權力;二是、等經典電腦游戲,玩家不同的選擇將會導向不同的游戲結局;三是受早期互動影像影響,1967年蒙特利爾世博會上放映的捷克電影《自動電影:一個男人和他的房子》(:),影廳內的觀眾通過選擇紅綠按鈕,影片便會根據多數觀眾的選擇進行交叉。其后文章又梳理了互動劇的主要題材[(1)兒童劇;(2)綜藝節目;(3)劇情片]以及媒介特性,即:(1)復雜的敘事線;(2)參與式敘事;(3)沉浸式體驗;(4)重復式參與。最后文章指出互動劇的發展困境是:互動對敘事連貫性的破壞、分支敘事對編劇的挑戰以及技術局限成本過高的問題。楊揚、孫可佳兩位學者關于互動劇的緣起、發展以及現狀進行了詳盡的梳理和總結,為國內互動敘事的研究奠定了基礎,但并未深層次地探討互動機制以及敘事問題。施暢在《互動電影崛起 :媒介絡與游戲基因》中則是進一步深入分析了分支選項和分岔情節這兩種互動敘事表現的設置方式。他指出在互動敘事中有輕小選擇和關鍵抉擇之分,后者對劇情影響巨大,前者則影響較小甚至是沒有影響,他又指出分岔情節有即時分岔和延時分岔兩種情況,其中即時分岔基于即時判定,而延時分岔則是基于延時判定或是數值積累。而劉夢霏在《敘事vs互動 :影游融合的敘事問題》一文,引入了“預設敘事”和“生成敘事”兩個概念來探討“影游融合”的敘事問題,其中“預設敘事”源自文學理論,意指“由作者預先寫定的文本結構”,而“生成敘事”(Emergent Narrative)來源于游戲界,主要是指“并非由設計師寫定,而是玩家在游玩游戲機制的過程中自然‘生成’和‘涌現’的故事”。她以兩個概念為分析框架結合典型性的“影游融合”案例,指明了“影游融合”的發展困境,最后她認為“生成敘事”是解決現階段“影游融合”媒介排異性問題的關鍵所在。齊偉、徐艷萍以媒介考古學為路徑,梳理與探討了互動電影的互動性敘事問題,他們把互動電影的發展軌跡概括為“自動電影、快速按鍵和分支選擇”三個階段,他們認為“自動電影”是將“互動性”作為敘事手段融入電影的先鋒性嘗試,快速按鍵”則是“玩”與“看”的疊加快感,為游戲的故事性提供了可能,而分支選擇的出現則是推動了“敘事”與“互動”的雙向融合。

三、產業觀察與游戲改編

(一)對“影游融合”產業層面的觀察

這一部分梳理了國內關于“影游融合”產業的歷史、發展與思索,在產業層面對“影游融合”進行理解與把握。陳旭光、張明浩在《論后疫情時代“影游融合”電影的新機遇與新空間》一文中,闡明了“影游融合”電影在后疫情時代背景下產業發展的潛力,他們指出“影游融合”類電影滿足了在疫情肆虐下電影受眾逃避現實災難的心理需求,以及受眾交互、虛擬體驗、視覺刺激的審美需求,同時他們又指出疫情期間游戲行業高速發展,為“影游融合”類電影提供了受眾支撐。劉效廷與黃望莉在《數字媒介下“電影 +電子游戲”的產業互動現象分析》中,從產業角度分析“影游融合”現象,他們指出電影與電子游戲的融合推動了互聯網時代“泛娛樂”產業體系的出現,是兩種行業間對商業價值的多重挖掘,同時又指出“影游融合”現象背后的經濟驅力,實則是一種“范圍經濟(Economies of scope)”,也就是說把電影與電子游戲視作兩種文化商品,兩種商品融合在一起生產,成本低于單獨生產,目的是以范圍而非規模帶來較大的商業利潤,實現資本再生產。劉漢文與張毅所撰寫的《大文化生態視野下游戲產業對電影行業轉型升級的啟示》是目前較為詳盡的從產業角度對國內游戲行業與電影行業比較的研究,他們首先梳理了國內游戲行業與電影行業的產業現狀,指出疫情影響下電影行業受到重創,但游戲行業反而高速增長,并且基于對國內產業現狀的觀察,闡明了游戲行業在“文化輸出”“未成年人保護制度”“市場主體”“科技創新”多個層面,已比電影行業要成功,最后又針對電影行業的困境,他們把希望寄托于電影產業與游戲產業的融合、互鑒與協同發展。文章雖基于調查與數據強調了國內游戲產業的強勁與優勢,但不免對游戲產業太過樂觀,遮蔽了游戲產業所存在的種種發展缺憾。李黎明在《論影游融合的媒介基礎與產業路徑》一文中,從產業融合的角度梳理了影視產業與游戲產業走向融合的歷史進程。他指出電視媒介全球性普及后,藍光技術的發展,以及索尼公司的全球化擴張促成了影視產業與游戲產業的第一次融合,這首先得益于兩者顯示介質的相似性。其后索尼、任天堂等著名游戲公司對影視行業的進軍,以及華納兄弟、迪士尼為代表的好萊塢大型電影行業巨頭對游戲產業的布局,開啟了影視產業與游戲產業相融合的新階段。而到了移動互聯網時代,影視行業與游戲行業在消費接受終端的統一,以及兩者媒介差異性逐漸消解,誕生“影游融合”的新局面與新態勢。

(二)關于游戲改編影視的研究

游戲改編影視作品的相關研究,是國內關于“影游融合”研究中最早且數量最多的領域,這主要得益于在國內游戲與影視最早的融合形態是以IP改編開始的,尤其是由大宇資訊單機游戲改編的同名劇集《仙劍奇俠傳》的火爆,可以說該劇的成功是國內市場探索“影游融合”發展的開端。早期對這方面的探討有:黎風、施小萍的《“游戲化”電影改編與“后現代”思潮》,載于《西南民族大學學報(人文社科版)》 2008年2期;胡奕顥的《游戲改編電視劇的美學特征及其文化根源》,載于《中國廣播電視學刊》2010年3期;陳家洋的《游戲改編電影:數字技術背景下的電影“奇觀”》,載于《藝海》2010年11期;張元歡的《游戲和電視劇的互動與共贏》,載于《中國電視》2011年2期等。碩博論文有:中國藝術研究院李延祺的《電影的新思路——視頻游戲改編影片的歷史與啟示》(2003);上海戲劇學院孫祺舜的《跨界、融合、互動 ——從電影〈生化危機〉系列,淺談游戲改編電影》(2009);福建師范大學李智輝的《論電影與電子游戲的文本轉換》(2009);南京師范大學黃艷萍的《電腦游戲的電視劇改編研究 ——以〈仙劍奇俠傳〉為例》(2012)等。這類文獻主要以早期經典影視作品為案例,例如《仙劍奇俠傳》《生化危機》《古墓麗影》等,主要探討了游戲改編電影的發展歷程、生成機制、藝術特征、改寫策略等,由此可見,目前對于改編相關問題的探討,文獻數量十分可觀且基本問題已經厘清,因此,本文重點梳理近年關于“游戲改編”最新的觀點與研究角度。首先值得注意的是,楊世真一改國內學者對游戲改編樂觀的主流立場,在《電子游戲改編電影的基因裂變與跨界風險》一文中,用“基因裂變”與“跨界風險”來描述“影游融合”,以一種消極態度指出游戲改編電影,應是按照電影的規律二次創作,他強調了在融合過程中電影本體為本位的重要性。其次是,陳亦水的文章《降維之域:“ 影像 3.0 時代”下的游戲電影改編》,她把游戲改編問題置于“影像3.0時代”語境下進行思考,而所謂的“影像3.0”是美國學者克里斯汀·戴利所指出的當代電影的新型特征“多變、超文本化和交互性”,也就是數字技術與計算機技術對電影的影響。陳亦水認為在這樣的媒介變革背景之下,對于游戲文本的改編,首先是要求對游戲降維化處理,然后再按照“電影 =f(游戲)公式”,尋找一套有效的算法,以此進行文化書寫。

四、總結與評述

在目前關于“影游融合”的相關探討中,國外較早地從電影本體、媒介、產業等視角進行了學理性研討,而縱觀國內早期的相關文獻,由于受制于產業現狀與游戲媒介的刻板印象,多是一些年輕學者對游戲改編影視的相關問題進行了探討,對IP改編的基本問題、藝術特征、改編策略等都做了較為深刻與完整的回應。直到2016年才開始出現“影游互動”“影游聯動”與“影游融合”的概念,2016年后以聶偉、杜梁兩位學者為代表,大量出現了從產業角度探討游戲與影視之間的聯結。2018年后,在由陳旭光主持的國家社科基金藝術學重大招標課題“影視劇與游戲融合及審美趨勢研究”的推力下,使得國內對于“影游融合”的研究取得了極大的突破。陳旭光、范志忠、李雨諫、張明浩等學者深度探討了影視藝術與游戲融合的形態、路徑、價值等問題,尤其是在“影游融合”的本體論與藝術美學層面做出了深刻且極具啟發性的研究成果,基本解決了“影游融合”在本體論與藝術美學層面的相關問題,并且以“電影工業美學”與“想象力消費”理論視野延伸了研究路徑。同時2020以來“影游融合”一度躍升為學術熱點,這與產業發展與媒介變革的現狀密切相關,引發了不同學科的學者對“影游融合”從媒介、藝術、傳播、產業等多個角度進行研討,其中《電影藝術》《當代電影》《當代動畫》《文藝論壇》學術刊物專門設置了相關專題進行探討。雖然關于“影游融合”的研究在近年以來有了長足的發展與較大的突破,但依然存在一些問題與不足尚未解決,還留有較大的研究空間,例如:一是國內關于“影游融合”的探討,往往是以影視藝術為絕對的主體性地位,有關電子游戲的探討淺嘗輒止,甚至直接把“影”與“游”割裂開來,不關注游戲文本,鮮有文章重點探討相關問題。二是忽略了“影游融合”的審美主體,“影游融合”的審美主體或是受眾主要是當代青年群體,但遺憾的是目前而言把“影游融合”落腳于青年群體的研究少之又少,只有李雨諫在《青年亞文化形象、雙向身份認同與解域化主體性——當下影游融合類電影中的人物研究》一文中重點探討了“影游融合”影視作品中的青年亞文化形象,即電腦極客與游戲玩家。以及鄧雅川在《青年文化的突圍與堅守:消費主義時代“影游融合”的價值抉擇》一文中,從青年文化的立場對“影游融合”進行了倫理價值的批判。